21 ноября 1965 года родилась Бьорк Гвюдмюндсдоуттир. Сегодня ей исполняется 60. О том, кто она такая в контексте поп-музыки, можно прочитать в статье «Внутренняя Исландия Бьорк», опубликованной у нас 15 лет назад, а к нынешнему юбилею Бьорк Глеб Давыдов подготовил стихотворные переводы двенадцати ее ключевых песен.

- НОВОЕ В БЛОГЕ: О недавнем переводе «Гамлета» Г. Кружкова

- НОВОЕ В РУБРИКАХ: ИСКУССТВО / ЭЗОТЕРИКА / ПУТЕШЕСТВИЯ /

О ЛИТЕРАТУРЕ / ИСТОРИЯ / ХУД.ЛИТ. / НОН-ФИКШН

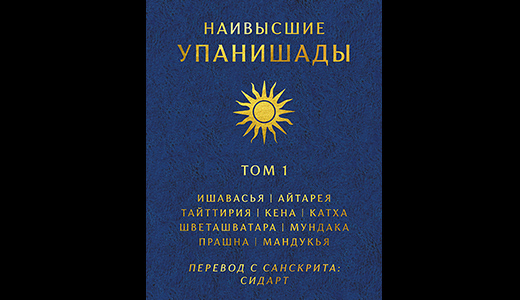

Второй Том важнейших Упанишад в стихотворном переводе Глеба Давыдова (Сидарта) составила одна из самых древних Упанишад — «Чандогья Упанишада», которая поначалу являет собой мощнейший инструмент для очищения ума, а затем дает прицельные указатели на истинную природу всего сущего. Именно в этой Упанишаде прозвучала одна из главных махавакий Веданты — «Тат Твам Аси» (Ты есть То). Мы публикуем предисловие переводчика ко второму тому, уже успевшее произвести некоторую полемику в эзотерических кругах, поскольку в нем, помимо прочего, дан весьма рискованный анализ и сопоставление классической Адвайта-Веданты и современной нео-адвайты. Также на наших страницах — несколько первых главок самой «Чандогья Упанишады».

Три незнакомых имени, три книги, бросающие вызов привычной литературе. Текст-путеводитель по миру стихопрозы, фрагментарного письма и афористики. Китайский поэт Си Чуань ведёт из материальной пустыни Гоби в величественную, космологическую грезу, где соседствуют хлев и НЛО. Француз Луи Калаферт — циник, ипохондрик и женолюбец, чьи бойкие, абсурдистские афоризмы складываются в едкое, сюжетное единство о «живой жизни» и «грязном» разговоре. А тексты румынского Кафки, Макса Блехера, — это лихорадочные видения человека, прикованного к кровати. «Своенравные, но живые произведения», тайна и очарование которых заключены в их выпадении из канонов. Рассказывает Александр Чанцев.

В своем новом эссе Наталья Рубанова рисует аналитический и поэтический портрет Анни Эрно, лауреата Нобелевской премии по литературе 2022 года. Автосоциобиографический метод письма Анни Эрно, ее «девичье-пролетарский» опыт и его влияние на её последующую жизнь и сознание. Шокирующая клиническая точность и отсутствии ретуши — это «топор, способный разрубить замерзшее озеро внутри нас» (Кафка). Конфликт между «языком угнетенных» (патуа) и «языком врага» (литературным французским). Эксплуатация и угнетение «второго пола». Жертвоприношение и Стыд.

Упанишады — это Веданта, последние, вершинные тексты Вед (божественных откровений, полученных в глубокой медитации древними индийскими риши примерно за 12 столетий до нашей эры и затем устно передававшихся от одного мудреца к другому). Перевод Глеба Давыдова — это первый литературный (и ритмический) перевод этих текстов на русский язык. Этот перевод сохраняет не только точность наставлений, но и их поэзию. Упанишады вновь становятся живым Писанием, — это вовсе не сухое академическое изложение неких малопонятных абстрактных концепций, а точный перевод Живого Слова на русский язык. Мы публикуем фрагмент книги: предисловие от переводчика, а также несколько первых Упанишад, вошедших в Первый Том трехтомного издания. Первый Том появится в книжных интернет-магазинах в октябре.

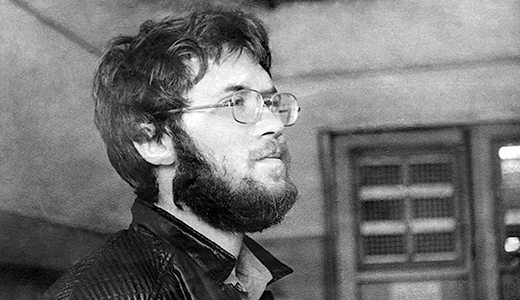

26 сентября 1959 родился поэт, переводчик и общественный деятель, основатель легендарной рок-группы «Наутилус Помпилиус», а в первую очередь «личность» — Илья Кормильцев. Представляем вашему вниманию интервью с Ильей из Архива «Перемен». Оно сделано главным редактором «Перемен» Глебом Давыдовым в марте 2006 года, незадолго до смерти Ильи. Это одно из последних, если не последнее большое его интервью, и оно во многом не потеряло своей актуальности и сегодня.

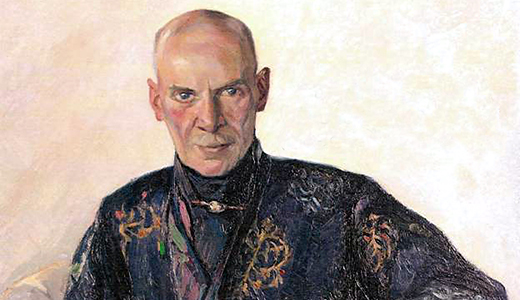

7 августа 1921 года в возрасте сорока лет умер Александр Блок. ««Возмездие» и «Двенадцать» – две несравнимые вершины творчества Блока. Вершина истинная, несомненная, несостоявшаяся и вершина излишняя, гибельная, отрицательная, что-то вроде Марианской впадины на просторах поэзии». Дмитрий Аникин показывает, как эти две поэмы повлияли на судьбу самого Александра Блока и на его окружение. Блок как русский Гомер начала XX столетия? «Поэзия – это способ мышления, особый способ постижения реальности. Это не всегда верно для чистой лирики, но крупная форма обязательно требует собственной мысли».

В постсекулярную эпоху сакральное не исчезает, а меняет форму — становясь внутренним напряжением, а не внешним ритуалом. Кандидат педагогических наук Дмитрий Тимофеев исследует, как подлинность становится последним убежищем сакрального, как она рассекается между желанием быть признанным и правом быть отсутствующим. Через фигуры Беньямина, Юнгера и критику рынка аутентичности текст раскрывает парадокс современного опыта: стремление к исключительности в мире тотальной воспроизводимости. Подлинность здесь — не роль, а напряжение выбора.

Мотивы Данте Алигьере в рок-музыке — такова тема нового эссе Александра Чанцева, в котором, анализируя символы песни Guns N’Roses «November Rain» и её клипа через интерпретационную призму «Божественной комедии», он вскрывает архетипические темы страдания, ада и поиска искупления, извечно пронизывающие культуру. «Аксель Роуз поет о бренности чувств, и это же одна из центральных тем ада Данте — люди не справляются со страстями, превращая все в порок, в сладострастие и блуд».

Психологический анализ личности и творчества писателя и мага Густава Майринка в контексте общей психоистории магии. Майринк — один из самых сложных и загадочных творцов XX века. Его визионерские тексты, привлекавшие внимание и массового читателя и таких утонченных интеллектуалов, как К. Г. Юнг, Г. Гессе и М. А. Булгаков, до сих пор полны неразрешенных противоречий и тайн, перед которыми пасуют самые дотошные его биографы. Оставляют они без внимания и эзотерический контекст его произведений, малопонятный даже знатокам оккультного. Дмитрий Степанов предлагает всмотреться в парадоксальный мир Майринка с психологической точки зрения, раскрывая как саму его личность, так и эзотерический код его текстов.

К 225-летию первой публикации «Слова о полку Игореве» представляем новый перевод этого легендарного текста. Перевод предпринял постоянный автор «Перемен» Андрей Пустогаров, присовокупив к нему комментарии, в которых обосновываются некоторые новые толкования темных мест этого литературного шедевра. Во вступлении переводчик приводит свои доводы в пользу тезиса, что это литературный шедевр конца 18 века н.э.

Текст Дмитрия Тимофеева о том, как трансформировалось то, что можно назвать «механизмами совместности», — от архаического жертвенного ритуала до рассеянной сетевой субъектности цифрового пользователя. Через фигуры Жирара, Агамбена, Беньямина и др. автор анализирует, как исчезновение сакрального основания действия меняет саму возможность «быть с другими». Автор ставит в центр внимания так называемого «субъекта», балансирующего между «желанием подлинности» и «невозможностью её воспроизводства» в условиях алгоритмизированной современности. Главный же вопрос — не столько «КАК быть вместе?», сколько «возможно ли это в пространстве, где совместность заменена соглашением об использовании?»

В связи с текущими событиями на Ближнем Востоке републикуем под грифом «Ретроспектива» еще один репортаж Глеба Давыдова из Ирана, сделанный 21 год назад. Глиняный город Язд возник посреди пустыни несколько тысяч лет назад. По одной из версий, это самый древний город мира (первые упоминания — 3000 г. до н.э.). Он сильно отличается от остального Ирана. Таких глинобитных лабиринтов больше нет нигде. Говорят, они столь же древние, как и сам город. Кроме того, в Язде в первозданном виде сохранился Зороастризм, или «Благая вера»: одна из самых древних религий в мире. Текст: Глеб Давыдов. Фото: Антон Чурочкин, Глеб Давыдов.

В сети появился фильм «Всё, что тебя касается», основанный на реальной истории фанатки группы «Звери», снятый основателем группы Александром Войтинским. По просьбе журнала KNMN Глеб Давыдов (главный редактор Перемен, бывший когда-то главным редактором российского издания Bravo) посмотрел фильм, вспомнил то время, когда Рому Зверя ещё никто не знал, и разглядел, что фильм нашпигован параллелями с персонажем по имени «Зверь», вся судьба которого оказалась символом последних двадцати лет русской жизни.

Александр Чанцев размышляет о судьбе хиппи, их внутреннем мире и трансформации, раскрывая концепт «постхиппи». Как меняются люди, придерживавшиеся идеалов свободы и неформального образа жизни, когда их юность проходит? Что происходит с хиппи, когда они взрослеют? Параллель с концепцией «Уход в Лес» Эрнста Юнгера — тихое сопротивление обществу, отказ от насилия и протестов, поиск внутренней гармонии, новой формы свободного существования.

Фантазия и забота о самом себе, — утверждает писатель Андрей Бычков, — роднит адептов «чистого искусства» с адептами духовных практик, позволяя и тем, и другим проникать в высшие чистые миры. Законы постижения и достижения одни и те же. Тантрические методы могут помочь и мастерам слова. Ведь тантра – это «религия абсолютного звука». Поразительное родство «темного» фонологического творчества Джеймса Джойса с «мантраяной» — почти прямое этому доказательство. Обо всем об этом и о практиках использования йога-нидры, таттва шуддхи и других «эзотерических» методов можно прочесть в этом небольшом эссе.

Несколько лет Олег Давыдов странствовал по русским монастырям в поисках мест силы, изучал, фотографировал и фиксировал свои находки, разбирая историю каждого места, жития святых, связанных с этим местом, и другие источники. Мистическая география России - суть настоящего проекта. 111 мест силы Русской Равнины.

Несколько лет Олег Давыдов странствовал по русским монастырям в поисках мест силы, изучал, фотографировал и фиксировал свои находки, разбирая историю каждого места, жития святых, связанных с этим местом, и другие источники. Мистическая география России - суть настоящего проекта. 111 мест силы Русской Равнины. «Аштавакра Гита» — один из классических индийских текстов, сконцентрировавших в себе мудрость учения Адвайта-веданты (недвойственности). Его рекомендовали к прочтению такие великие духовные учителя как Рамана Махарши, Ошо и Рамакришна. Перевод Глеба Давыдова — это первый перевод «Аштавакры» с сохранением изначального санскритского стихотворного размера.

«Аштавакра Гита» — один из классических индийских текстов, сконцентрировавших в себе мудрость учения Адвайта-веданты (недвойственности). Его рекомендовали к прочтению такие великие духовные учителя как Рамана Махарши, Ошо и Рамакришна. Перевод Глеба Давыдова — это первый перевод «Аштавакры» с сохранением изначального санскритского стихотворного размера. Перевод последних бесед индийского Мастера недвойственности Нисаргадатты Махараджа. В течение последних двух лет своей жизни Махарадж совсем не уделял внимания вопросам, касающимся мирской жизни и её улучшения. Он учил лишь высочайшей истине, и по причине слабости тела в некоторые дни говорил совсем мало. Но даже всего-навсего одно предложение было подобно Упанишадам.

Перевод последних бесед индийского Мастера недвойственности Нисаргадатты Махараджа. В течение последних двух лет своей жизни Махарадж совсем не уделял внимания вопросам, касающимся мирской жизни и её улучшения. Он учил лишь высочайшей истине, и по причине слабости тела в некоторые дни говорил совсем мало. Но даже всего-навсего одно предложение было подобно Упанишадам. Книга Олега Давыдова о великом психотерапевте и шамане Карле Юнге. Внутренняя алхимия, визионерская "Красная книга", загадочные практики и сны, исполненные знаков из потустороннего мира, их толкования. Пограничные состояния, рискованные интерпретации и странные отношения с Зигмундом Фрейдом.

Книга Олега Давыдова о великом психотерапевте и шамане Карле Юнге. Внутренняя алхимия, визионерская "Красная книга", загадочные практики и сны, исполненные знаков из потустороннего мира, их толкования. Пограничные состояния, рискованные интерпретации и странные отношения с Зигмундом Фрейдом. Психоанализ жизни и творчества А.С. Пушкина, основанный на грезах его поэзии и на свидетельствах современников о некоторых странностях поведения Солнца русской поэзии. Текст написан с любовью к Пушкину и его произведениям, но ярым фанатам Александра Сергеевича лучше его не читать.

Психоанализ жизни и творчества А.С. Пушкина, основанный на грезах его поэзии и на свидетельствах современников о некоторых странностях поведения Солнца русской поэзии. Текст написан с любовью к Пушкину и его произведениям, но ярым фанатам Александра Сергеевича лучше его не читать. Серия интервью-сатсангов, в которых Ма Деваки, ближайшая ученица индийского святого и гуру Йоги Рамсураткумара, рассказывает о его жизни, транслирует его учение и проясняет многое насчет того, кто такой гуру, говорит о различных духовных практиках, служении и других вещах, которые важно знать всем, кто находится на пути духовного поиска.

Серия интервью-сатсангов, в которых Ма Деваки, ближайшая ученица индийского святого и гуру Йоги Рамсураткумара, рассказывает о его жизни, транслирует его учение и проясняет многое насчет того, кто такой гуру, говорит о различных духовных практиках, служении и других вещах, которые важно знать всем, кто находится на пути духовного поиска. Эссе Глеба Давыдова о сущности и значении искусства в жизни человечества. Попытка разгадать тайну того воздействия, которое оказывают произведения искусства на нашу жизнь. Что можно считать настоящим искусством, а что нет? Взгляд на искусство через адвайту. С примерами из классической литературы.

Эссе Глеба Давыдова о сущности и значении искусства в жизни человечества. Попытка разгадать тайну того воздействия, которое оказывают произведения искусства на нашу жизнь. Что можно считать настоящим искусством, а что нет? Взгляд на искусство через адвайту. С примерами из классической литературы.  Этот эквиритмический перевод, т.е. перевод с сохранением ритмической структуры санскритского оригинала, читается легко и действует мгновенно. В «Рибху Гите» содержится вся суть шиваизма. Бескомпромиссно, просто и прямо указывая на Истину, на Единство всего сущего, Рибху уничтожает заблуждения и «духовное эго». Это любимое Писание великого мудреца Раманы Махарши и один из важнейших адвайтических текстов.

Этот эквиритмический перевод, т.е. перевод с сохранением ритмической структуры санскритского оригинала, читается легко и действует мгновенно. В «Рибху Гите» содержится вся суть шиваизма. Бескомпромиссно, просто и прямо указывая на Истину, на Единство всего сущего, Рибху уничтожает заблуждения и «духовное эго». Это любимое Писание великого мудреца Раманы Махарши и один из важнейших адвайтических текстов. «Очерк по вершинной психологии». О странностях судьбы и особенностях характера Михаила Лермонтова. Дмитрий Степанов показывает, как жизнь Лермонтова была предопределена его воспитанием и взрослением. И дает ясные иллюстрации того, каким образом страхи и выверты характера Лермонтова проявляются в героях его произведений.

«Очерк по вершинной психологии». О странностях судьбы и особенностях характера Михаила Лермонтова. Дмитрий Степанов показывает, как жизнь Лермонтова была предопределена его воспитанием и взрослением. И дает ясные иллюстрации того, каким образом страхи и выверты характера Лермонтова проявляются в героях его произведений. Лев Толстой и самореализация (просветление). Тема почти не исследованная. Глеб Давыдов изучил дневники Толстого последних лет его жизни. Из них ясно, что Толстой практиковал самоисследование - почти в той форме, в которой его дал миру в те же годы Рамана Махарши. Насколько же далеко продвинулся в этом писатель?

Лев Толстой и самореализация (просветление). Тема почти не исследованная. Глеб Давыдов изучил дневники Толстого последних лет его жизни. Из них ясно, что Толстой практиковал самоисследование - почти в той форме, в которой его дал миру в те же годы Рамана Махарши. Насколько же далеко продвинулся в этом писатель?