Уроки чтения

10 сентября, 2012

АВТОР: Андрей Тесля

-

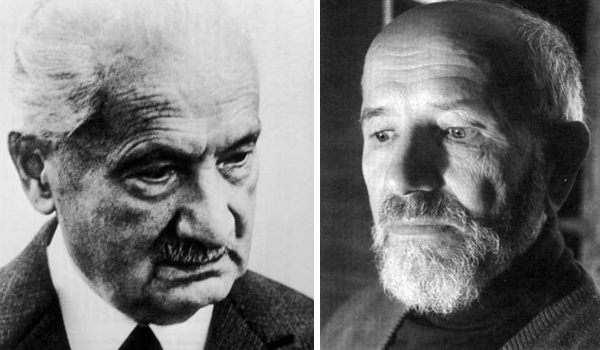

Хайдеггер повлиял на умы тем, что первый же контакт с ним вызывал чувство смятения.

Э. Левинас. Открывая существование с Гуссерлем и Хайдеггером (1949).

Бибихин В.В. Мир. Курс, прочитанный на философском факультете МГУ весной 1989 года. – СПб.: Наука, 2007. – 431 с. – (серия: «Слово о сущем»).

Бибихин В.В. Язык философии. [Курс, прочитанный на философском факультете МГУ осенью 1989 года.] – СПб.: Наука, 2007. – 389 с. – (серия: «Слово о сущем»).

О Бибихине писать трудно уже потому, что он относился к слову серьёзно. Это само по себе необычно для нашего времени, когда слово существует как «знак» в ряду других знаков, причём знаков, могущих никуда не отсылать, а лишь имитировать отсылку, когда слова пишутся и произносятся так быстро, что остаются неуслышанными и самими их написавшими, произнесшими – когда машина говорения работает так быстро, что задумываться над тем, что она порождает, нет ни времени, ни сил – и, главное, ни к чему, поскольку никакого смысла, заслуживающего остановки, она не порождает. Опыт Бибихина был иной – освобождающий от захваченности бесконечным говорением и возвращением к полновесной речи: это кажется иногда косноязычием, поскольку слова в этой речи обретают свою тяжесть и уже больше не скользят произвольно, но застревают, увязают – с ними приходится считаться. И как всякий подлинный опыт – это опыт, проделанный на самом себе:

«Сколько попыток мысли на корню загублено читателем. Воображаемым читателем. Воображаемый читатель всегда и более непонятлив, и более привязан к автору, чем настоящий. Он мешает автору говорить с самим собой, требуя от него невозможного: увлечь его, занять его душу – другую душу – тем, что по существу должно быть нераздельным достоянием одного только автора, если он действительно говорит лично от себя. Требуя уроков, воображаемый читатель сам никогда не даёт автору отрезвляющего урока одиночества: он бывает догадлив, насмешлив, даже зол, но никогда не поворачивается к автору спиной. Менторская повинность не даёт пишущему уйти от общепонятной поверхности вещей, гарантированность слушателя отучает слушать самого себя. Отсутствие читателя освобождает. Поэтому может быть нет лучшего времени для мысли, чем когда оглушенная говорливость языка заставляет понять, что все умы заняты своим диалогом и слушателей нет» (Мир, 200 – 201).

Бибихин имел трудное счастье родиться в России – и быть философом. Собственно, в России быть философом – дело невозможное, точнее – дело-то может быть и возможное, а вот быть признанным в качестве такового – уж точно невероятное. Даже смерть здесь мало что способна изменить.

Впрочем, был момент, когда Бибихина признали-опознали в качестве философа: на рубеже 80-х – 90-х, когда все правила и запреты рушились, когда те, кто имел власть признавать или не признавать, сами сомневались в своем праве, когда казалось, что «история пришла в движение». Хотя отчего же «казалось»? Если то, что не случилось – или случилось совсем не так, как кому-то в тот момент казалось, то оно не означает, что не было «движения истории» для нас, т.е. не случилось возможности осознать это движение, когда история давала наглядный урок.

«Момент» так и остался моментом – быстрая популярность сошла на «нет», вызывая нередко сожаление, а в других случаях служа аргументом в пользу тезиса о «дутом» характере. Но если философия имеет отношение к пониманию, то успех философии – нечто сложное и непонятное. Количеством тиражей не определишь, количеством читающих, цитирующих, ходящих на лекции… Популярность, известность, знаменитость философа – что прошлого, что настоящего – практически не имеет отношения к пониманию, поскольку каждый раз мы должны начинать его чтение заново. И от этого «известность» нередко превращается в заслон, препятствие пониманию – поскольку смысл кажется уже данным, известным, предъявленным нам, сведенным до готовых определений.

Нам что-то понятно и что-то непонятно, смущает в философе. И мы тяготеем – естественным, непроизвольным образом – к понятному. Там, где он сам себя не понимает – нам понятно. В другом случае мы считаем себя избавленными от необходимости понимать – раз ему непонятно, то нам и подавно, лучше двигаться в той сфере, где понятно. Понимание и непонимание в единстве – розановская тема, к которой раз за разом обращался Бибихин, стараясь расслышать и дать другим расслышать эту «розановщину». Ведь парадоксально – при всей славе Розанова, «О понимании» так и остаётся непрочитанным текстом. То, что Розанов едва ли не до конца своих дней считал эту книгу – главной, основной, «своей» – отбрасывается как причуда. Розанову мы готовы эту причуду простить – за остальные его книги, за «Уединенное», «Опавшие листья», «Мимолетное». Бибихину – нет. Заставляя ловить ошибки в переводах, старательно доказывая, что не только в его лекциях, поздних статьях, но и изначально не было в нем ничего заслуживающего внимания. Казня его за то, что в свое время сами были им очарованы. Не прощая того, что теперь оценивается как иллюзия, морок. Стремясь доказать, что нечего искать, нечего понимать в его текстах, его лекциях.

Это напряжение, однако, доказывает обратное – нашу задетость им, ведь мало ли было кумиров тех лет, даже имена которых теперь припоминаются с трудом. Они прошли и забылись – нам остаётся только удивиться «странным временам», когда можно было этим очаровываться, находить в этом какой-то смысл. Мы можем чувствовать смущение при воспоминании о «грехах юности», можем не любить вспоминать о них, но они отошли в прошлое в самом дурном смысле – того, чего более уже нет. Бибихин же остаётся в настоящем – уже хотя бы в смысле настойчивого его отвержения, неравнодушия к нему – ему удалось нас задеть, поддеть на крючок по слову Макария Египетского.

Его лекционные курсы – как те, что он успел издать при жизни, так и публикуемые посмертно – это не лекции в обычном смысле, не изложение некой дисциплины, не продвижение в предмете как некоем знании, со ступени на ступень. Они всегда остаются своеобразными «введениями» – в чтение Хайдеггера1, в чтение Розанова, Соловьева, Парменида2, в чтение одной лишь дельфийской надписи3. Введениями в том смысле, что не продолжают некое знание – от одной ступени к другой – а вводят в саму суть дела, вводят непосредственно в дело философии. И в этом смысле все они являются введениями в философию – в самом простом, буквальном смысле, ведь войти в философию можно только начав философствовать. Не плохо или хорошо, поскольку здесь нет градаций. Либо есть философия, либо ее нет.

Философия начинается – и все никак не может продолжиться, «увязая», как выражался Бибихин, в самом начале, когда первый шаг так и оказывается единственным, а всё остальное будет разворачиваться вокруг него, никуда нас не продвигая. У Бибихина она никак не может заняться делом – работать с понятиями, выяснять исторические контексты, вообще давать какой-то внятный результат. В этом плане Бибихин выглядит весьма архаично – русским хайдеггерианцем, к тому же не «специалистом по-Хайдеггеру» (что может быть достаточно почётно или во всяком случае не вызывать отторжения), а попыткой своеобразного «философствования a la’Хайдеггер». Разумеется, он совершенно неуместен, ведь, как говорят, «теперь и в Германии никто не интересуется Хайдеггером», даже исследования «о Хайдеггере» утратили популярность несколько десятилетий назад. «Жаргон подлинности» Адорно вышел уже на спаде того увлечения, а это было почти полвека тому назад. Конечно, в интеллектуальном плане мы всегда запаздываем, но всё-таки и в России всему своё время. Даже с поправкой на то время, которое необходимо, чтобы западная интеллектуальная мода дошла до нас, время Хайдеггера и уж тем более время хайдеггерианцев, несомненно, ушло. Это могло еще быть интересно в конце 80-х – в начале 90-х, в общей волне не- и полу- знакомого, но теперь это явно устарело.

Для Бибихина Хайдеггер выступает тем философом, через которого он философствует – и в этом смысле вопрос о «современности» не встаёт для него принципиально. В принципе, всё равно – Платон, Хайдеггер, Плотин, Гегель – поскольку каждый из них «об одном» или, как формулировал это Плотин, «о главном». Хайдеггер в некотором смысле случаев – он здесь лишь потому, что «захватил» Бибихина, оказался созвучен ему. Вопрос о современности, своевременности в том ракурсе, в каком он обычно задается, задается вовсе не о философии и не из пределов философии – современным может быть лишь чтение философии, и оно окажется современным с неизбежностью тогда, когда является действительно чтением философии, исходя из того вопроса, того недоумения, которое владеет читающим. Для нас философия ассоциируется в первую очередь с адогматическим, свободным поиском – но Бибихин напоминает, что подобное понимание не имеет отношения к существу философии:

«…Аскеза настолько привычна для мысли, что надо удивляться периодам, когда мысль позволила себе быть празднично открытой. Так было в античной классике у Сократа, Платона, Аристотеля. Почти сразу после них в скепсисе, Стое, в платоновской Академии дисциплина начинает преобладать над размахом. <…>

Смирение, аскеза, дисциплина, догматика утверждаются в философии как её самый слышный тон. Теперь нужно было ждать долго, до европейских ренессансов, до Нового времени, до современности, по сути дела, до 20 в., пока возвратится праздничная свобода философского вопроса» (Язык философии, 259).

Это – не отсутствие философии, а другое философии, иной способ услышать то же самое – через держание традиции, через бесконечное прочтение того же текста – при понимании, что этот текст содержит в себе все, нужно читать его, говорить его словами и молчать там, где он молчит. Это не менее, а может и более трудно, чем говорить, поскольку слово всегда существует на границе молчания – выступая из него. Говорение изначально предполагает невозможность проговорить до конца, до основания – напротив, говорение как осмысленное как раз указывает на непроговариваемое, выявляет его – но не как то, что можно проговорить на следующем витке разговора, а как то, что изначально ускользает, что не может быть фиксировано словом – хотя бы потому, что само слово неоднозначно, оно разрастается и прорастает смыслом по мере того как мы вдумываемся в него, и нет финального состояния, итогового, когда мы наконец сможем сказать всё – всё это то, что находится за пределом речи и что в осмысленной речи присутствует как то, поверх чего она делается возможной.

Бибихин переводит Хайдеггера в хайдеггеровском понимании перевода – переводит его с немецкого на русский и вновь переводит с русского на русский же, переводит Розанова, Леонтьева, Соловьёва, поскольку в своём сущностном смысловом ядре толкование и перевод – одно и то же. По этой причине (поскольку и написанное на родном языке нередко нуждается в истолковании) и внутри собственного языка постоянно необходим перевод. «Всякое высказывание, речь, ответ – это перевод»4. И далее:

«…У мыслителей и только у них есть опыт понимания того, что однажды они лучше поймут самих себя в уже помысленном ими, и тогда все ранее возведённое строение внезапно рухнет, несмотря на то, что они всегда мыслили то же самое. Ведь это то же самое (das Selbe) – не какая-то скучная пустота неизменно себе подобного (das Gleiche), которое лишь с виду есть то же самое»5.

Хайдеггер в известном письме к Ясперсу уподоблял себя музейному служке – тому, кто отдергивает перед посетителями портьеры и показывает скрытые за ними картины. Не стремится сказать новое, а показать то, что есть. Бибихин следовал в этом за Хайдеггером, в свою очередь показывая нам и его – тем единственным способом, который есть, стремясь проговорить, выговорить сказанное Хайдеггером на своём языке – показать то же самое, а возможно это только тогда, когда то же самое, единственное, вновь помыслено.

Но зачем это нужно? для чего? Ведь все эти разговоры о бытии, мире, языке – они ничего не значат практически и, хуже того, не дают вроде бы и никакого познавательного результата. В отношении познания мы оказываемся даже в худшей ситуации – там, где раньше мы вроде бы знали, о чём мы говорим, теперь у нас нет даже этой иллюзии, теперь слова обрели плотность и вышли из нашей власти, тексты оказались не тем, что можно исследовать, но что прорастает всё новыми смыслами, к тому же ускользающими от всякой однозначности. Если Левинас говорил о смятении, охватывающем нас при первом же контакте с хайдеггеровской мыслью, то смятение не проходит – Хайдеггер яснее для нас парадоксальным образом тем, что смятение охватывает нас сразу же, тогда как чтение Платона или Розанова может длиться бесконечно долго без него – мы можем уклониться, скользнуть по тексту так, что останемся в покое. Американец Дж. Грэй, ученик Хайдеггера, вспоминал, как после долгих разговоров с наставником однажды воскликнул («сам почти не понимая, что говорю»): «В вашей философии, герр Хайдеггер, я всегда ощущаю себя жалким новичком!». На что Хайдеггер отвечал: «Точно то же я чувствую каждое утро» (Мир, 35) Тексты Бибихина вызывают сходный результат – а в опубликованных посмертно записях он вступает сам с собой в диалог, пытаясь прояснить вновь и вновь то, что сказано, помыслить его вновь; впрочем, таков и всякий философский текст:

«Все знают на собственном опыте, что философский текст способен, пусть на время, утратить для читающего всякий смысл, показаться пустым, постылым, ненужным. Такого не бывает со словом литературы, поэзии, религии, которое полно вещами, так что его нельзя отбросить, как невозможно оттолкнуть живое существо. Слово философии наоборот готово к самоотмене и словно заранее согласилось с тем, чтобы взгляд скользнул поверх него к другому, к самим вещам» (Язык философии, 101).

Ответ на то, для чего все этого, пожалуй, присутствует в одном пассаже «Языка философии», где Бибихин обсуждает вопрос о статусе нравственности в античной философии:

«Что в ней выше, этика поднята над метафизикой, как сказал Данте, или наоборот, а Данте, несведущий в этих науках, ошибся (Этьен Жильсон6.)? Статус нравственности такой: возможно, об истине говорить важнее, чем о добродетели, последняя просто закон поведения человека, диктуемый истиной; но именно потому, что важнее служения истине для человека ничего нет и никогда быть не может, этос для него высшее. «Этос человеку бог» (Гераклит). Истина выше всего, и потому истинствование, требующее всего человеческого достоинства, выше всего. Этим предопределено схождение онтологии и этики в высшей теории (созерцании) как высшей практике» (Язык философии, 236).

Разумеется, сказать, что целью философии является этика, будет неверно в том случае, если этику мы поймём как некое учение о благе, о добре и зле, о правильном и неправильном. Но занимаемся мы философией ради того, что с нами происходит в процессе философствования – как меняется наше понимание, наш взгляд, меняемся мы сами, иногда способные с удивлением обнаруживать себя в этот момент, для нас самих незнакомых. И тексты Бибихина – то научение чтению, которое они дают и какое мы можем приобрести через них – оставляют на нас свой след, оказываясь событием в той мере, в какой мы способны их прочесть.

_________________

1. Бибихин В.В. Ранний Хайдеггер. Материалы к семинару. – М.: ИФТИ св. Фомы, 2006.

2. Бибихин В.В. Чтение философии. – СПб.: Наука, 2009.

3. Бибихин В.В. Узнай себя. – СПб.: Наука, 1998.

4. Хайдеггер М. Гераклит. – СПб.: Владимир Даль, 2011. С. 88.

5. Там же. С. 89.

6. Имеется в виду работа Э. Жильсона «Данте и философия» (1953; рус. перевод: М.: Институт философии, теологии и истории св.Фомы, 2010. — серия «Bibliotheca Ignatiana»).