Черный день календаря

7 ноября, 2012

АВТОР: Михаил Ланцман

Русские советские писатели вспоминают о большевистской революции

Об Октябрьской революции в России написаны тонны исследований как с той, так и с другой стороны. Сохранилось множество воспоминаний. Сейчас принято цитировать противников большевиков, например, «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус или «Дневники» Ивана Бунина. Но вот перед читателями воспоминания людей, принявших Советскую власть и служивших ей до конца жизни верой и правдой: Викентия Вересаева и Константина Паустовского.

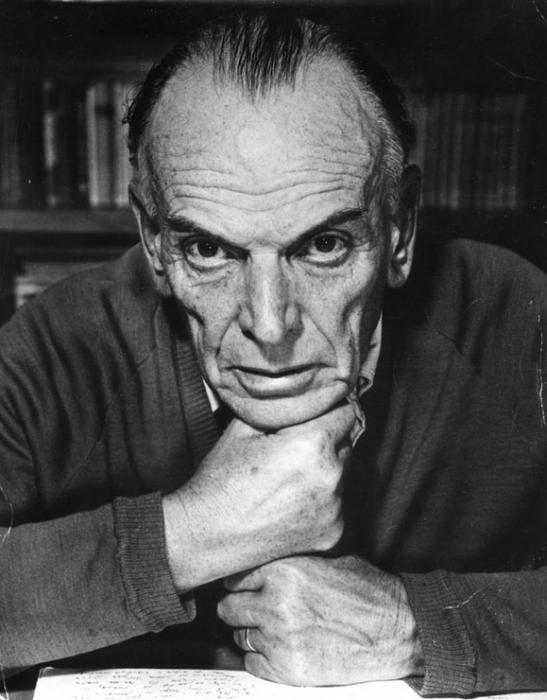

Викентий Вересаев состоялся как крупный русский писатель еще до большевистского переворота. После публикации в 1901 году «Записок врача» он прославился на всю Россию. А после того, как в сборниках «Знание» в 1907 году появились записки Вересаева «На Японской войне», он сразу стал одним из властителей дум той части русской интеллигенции, которую философ Николай Бердяев в сборнике «Вехи» сравнил с религиозным орденом. При Советской власти Викентий Вересаев прижился и был даже ею обласкан: в 1939 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1943 году получил Сталинскую премию первой степени.

Свои воспоминания о большевистском перевороте в Москве, где он тогда проживал, Викентий Вересаев оставил в книге «Записи для себя». Книга не была им окончена. Впервые, отрывки из нее были опубликованы в журнале «Новый мир» (№1, 1960 г.), через 15 лет после смерти писателя. Вот эти воспоминания:

В октябре 1917 года, в Москве. Окоп пересекал Остоженку поперек. В окопе сидели рабочие, солдаты и стреляли вниз по улице, по юнкерам. Третий день шел бой. Совершалось великое и грозное. Не страница истории переворачивалась, а кончался один ее том и начинался другой. Стреляли. Продвигаться вперед с одними винтовками, без артиллерийской подготовки, было трудно. Но уже знали: с Ходынки идут на Хамовнический плац батареи на помощь красным. И все ждали, когда над головами завоют снаряды и начнут бить в здание штаба, где засели юнкера. На время затихла стрельба. Перед окопом озабоченно пробежала рыжая собачонка с черными ушами, остановилась у тумбы, обнюхала и побежала дальше. Вдруг быстро подняла голову и жадно стала во что-то вслушиваться. И невольно все тоже насторожились: не начинает ли артиллерия обстрел? Но нет. Совсем не это интересовало собачонку. Было что-то гораздо важнее и интереснее: за углом, в Мансуровском переулке, завизжала собака, и рыжая собачонка с серьезными, обеспокоенными глазами вслушивалась в визг. Это было для нее самое многозначительнее среди свиста пуль и треска пулеметов, среди гула разрушавшихся устоев старой человеческой жизни.

Сегодня Остоженка входит в зону так называемой «золотой мили», т.е. на Остоженке самая дорогая недвижимость в Москве, доходящая до десятков млн. долл. А 95 лет назад эту московскую улицу пересекал окоп, из которого одни русские люди – рабочие и солдаты – стреляли по другим русским людям, юнкерам.

В отличие от Викентия Вересаева, Константин Паустовский полностью сложился как крупный русский писатель при Советской власти, хотя и успел застать дореволюционную Россию, он родился в 1892 году. Свою литературную деятельность Константин Паустовский начал в начале 20-х годов с работы в московской газете «Гудок» вместе с Юрием Олешей, Михаилом Булгаковым, Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Остался в истории русской литературы Константин Паустовский прежде всего как певец природы средней полосы России. В 1965 году он был вероятным кандидатом на Нобелевскую премию по литературе, которая в конце концов была присуждена Михаилу Шолохову.

По общему признанию, одно из главных произведений Константина Паустовского – это автобиографическая «Повесть о жизни», состоящая из 6-ти книг. Воспоминания о большевистском перевороте в Москве входят в 3-ю книгу – «Начало неведомого века». Описывая революционные события в Москве, автор все время остается в рамках жесткого реализма без разных литературных нюансов (например, в виде «рыжей собачонки с черными ушами»), смягчающих существующие конфликты.

Судьба угораздила Константина Паустовского поселиться на Большой Никитской, недалеко от Консерватории, тогда еще не имени П.И. Чайковского. На этой московской улице были очень интенсивные бои между большевиками и юнкерами, о чем напоминает мемориальная доска на здании, в котором сейчас расположен театр Марка Розовского.

В Москве я поселился в двухэтажном доме у Никитских ворот. Дом этот выходил на три улицы: Тверской бульвар, Большую Никитскую и Леонтьевский переулок. С четвертой стороны он был вплотную прижат к глухой стене — брандмауэру шестиэтажного дома. Напротив, на стрелке Тверского бульвара (где сейчас памятник Тимирязеву), стояло в то время скучное и длинное здание. Там помещалась аптека, а в подвалах был склад медикаментов. Окна моей комнаты выходили на эту аптеку.

Однажды, в седую от морозного дыма осеннюю ночь, я проснулся в своей комнате на втором этаже от странного ощущения, будто кто-то мгновенно выдавил из нее весь воздух. От этого ощущения я на несколько секунд оглох. Я вскочил. Пол был засыпан осколками оконных стекол. Они блестели в свете высокого и туманного месяца, влачившегося над уснувшей Москвой. Глубокая тишина стояла вокруг. Потом раздался короткий гром. Нарастающий резкий вой пронесся на уровне выбитых окон, и тотчас с длинным грохотом обрушился угол дома у Никитских ворот. В комнате у хозяина квартиры заплакали дети. В первую минуту нельзя было, конечно, догадаться, что это бьет прямой наводкой по Никитским воротам орудие, поставленное у памятника Пушкину. Выяснилось это позже. После второго выстрела снова вернулась тишина. Месяц все так же внимательно смотрел с туманных ночных небес на разбитые стекла на полу. Через несколько минут у Никитских ворот длинно забил пулемет. Так начался в Москве октябрьский бой, или, как тогда говорили, «октябрьский переворот». Он длился несколько дней. (…)

Перестрелка трещала, как горящий валежник. Пули густо цокали по железным крышам. Мой квартирный хозяин, пожилой вдовец архитектор, крикнул мне, чтобы я шел к нему в задние комнаты. Они выходили окнами во двор. Там на полу сидели две маленькие девочки и старая няня. Старуха закрыла девочек с головой теплым платком.

— Здесь безопасно, — сказал хозяин. — Пули вряд ли пробьют внутренние стены.

Старшая девочка спросила из-под платка:

— Папа, это немцы напали на Москву?

— Никаких немцев нет.

— А кто же стреляет?

— Замолчи! — прикрикнул отец. (…)

Внезапно под окнами с тихим гулом загорелся, качаясь на ветру, высокий синий язык огня. Он был похож на факел. В его мертвенном свете стали наконец видны люди, перебегавшие от дерева к дереву. Вскоре второй синий факел вспыхнул на противоположной стороне бульвара. Это пули разбили горелки газовых фонарей, и горящий газ начал вырываться прямо из труб. Я вернулся к хозяину.

— Ну как? — спросил он.

— Надо уводить отсюда детей.

— Куда? — спросил хозяин. — Тверской бульвар под огнем.

— На Большую Никитскую. Через магазины.

— По Большой Никитской и по кино «Унион» красногвардейцы бьют из пулеметов с Малой Никитской. В кино — штаб юнкеров.

— Тогда остается Леонтьевский.

— Пойдем узнаем.

Мы спустились по черной лестнице в квадратный двор. Здесь пули пели высоко и только кое-где обваливались отбитые карнизы. В глубине двора около маленькой дворницкой стояло несколько человек. Оказалось, что в Леонтьевском переулке огонь был еще сильнее, чем на Тверском бульваре. С четвертой стороны нашего двора вздымался брандмауэр соседнего дома. В нем не было ни одного окна. Архитектор посмотрел на брандмауэр и выругался.

— Западня, — сказал он. — Наш дом обложен со всех сторон. Выйти некуда. Мы попали в мертвую полосу. Уже светало.

(…)

Сидя в дворницкой, мы перебирали в памяти предыдущие дни и удивлялись своей недогадливости. Бой возник для нас как будто внезапно. А между тем мы знали о восстании в Петрограде, штурме Зимнего дворца, выстреле «Авроры», о том, что в Москве было объявлено военное положение, что на Ходынке накапливались хорошо вооруженные отряды красногвардейцев и солдат и что Алексеевское и Александровское военные училища были приведены в боевую готовность. (…)

Мы не знали, что делается вокруг, и были уверены, что бой идет по всей Москве. Мы только понимали, что очутились в осаде и живем как в крепости, охваченной кольцом огня. Но крепость эта была ненадежной. Уже к концу первого дня пули начали залетать во двор. Всю первую ночь мы просидели на ступеньках дворницкой, стараясь по силе огня догадаться, кто берет верх. Внезапно среди ночи огонь стих. Все насторожились. Эта тишина казалась опаснее, чем ураганный огонь. Но тянулась она недолго. Вскоре мы услышали в кромешном мраке отдаленные протяжные крики: «Передать командиру! Юнкера накапливаются на крышах!» Крик становился все торопливее, тревожнее: «Передать командиру! Юнкера накапливаются на крышах!» Сразу сорвался огонь, и свинцовый град снова захлестал по водосточным трубам и вывескам.

К вечеру второго дня загорелся дом «на стрелке», где была аптека. Он горел разноцветным пламенем — то желтым, то зеленым и синим, очевидно, от медикаментов. Глухие взрывы ухали в его подвалах. От этих взрывов дом быстро обрушился. Пламя упало, но едкий разноцветный дым клубился над пожарищем еще несколько дней. В нашем доме начала коробиться железная крыша и задымились оконные рамы. Но, к счастью, дом не загорелся. Мы задыхались, плакали от дыма, обвязывали лица мокрыми платками, но это почти не помогало. На третью ночь перестрелка снова стихла, и стало слышно, как кто-то кричал на бульваре неуверенным надсаженным голосом:

— Викжель (так тогда назывался «Всероссийский союз железнодорожников») настоятельно предлагает сторонам прекратить огонь и выслать парламентеров! Для переговоров о перемирии! Не стрелять! Посредник — представитель Викжеля — будет ждать десять минут. Не стрелять!

(…)

В эту же ночь во двор, освещенный пожаром с такой силой, что была видна каждая соринка на камнях, через выбитое окно первого этажа каким-то чудом пролез с Тверского бульвара человек в подпоясанном солдатским кушаком сером пиджаке, с маузером на боку, в очках и с русой бородкой. Он был похож на Добролюбова.

— Спокойно! — крикнул он.— Жильцы — ко мне! Мы договорились с юнкерами. Сейчас и мы и они прекратим огонь, чтобы вывести из этого дома детей и женщин. Только детей и женщин! Мужчин выпускать не будут. Ваше положение аховое, — дом с часу на час загорится. Поэтому мужчины, по-моему, могут тоже рискнуть. Но, конечно, только после того, как выйдут дети и женщины. Выходить через Тверской бульвар на Бронную. Идти поодиночке. Соберитесь в подворотне.

Все собрались в подворотне. Огонь затих, и первой засеменила через бульвар наша старая нянька с двумя девочками. За ней побежали остальные женщины. Пока женщины перебегали бульвар, красногвардейцы начали перекрикиваться с юнкерами.

— Эй вы, темляки-сопляки! — кричали красногвардейцы.— Хватит дурить! Бросай оружие!

— У нас присяга, — кричали в ответ юнкера.

— Кому присягали? Керенскому? Он, сукин кот, удрал к немцам.

— России мы присягали, а не Керенскому!

— А мы и есть Россия! — кричали красногвардейцы.— Соображать надо!

Как только прошли женщины, из подворотни выскочил старый пекарь. За ним должен был бежать я. Но сразу же со стороны юнкеров ударила пулеметная очередь и отколола угол подворотни. Пекарь бросился назад. Снова загремели выстрелы и полетели на тротуар битый кирпич, стекло и щепки. Мы вернулись в дворницкую. Я вспомнил недавние крики красногвардейцев: «А мы и есть Россия!» – и внезапно с необыкновенной ясностью и новизной представил себе стертое от частого произнесения понятие «гуща народа». Да, я принадлежу к этой «гуще народа». Я чувствую себя своим среди этих мастеровых, крестьян, рабочих, солдат, среди того великого простонародья, из которого вышли и Глеб Успенский, и Лесков, и Никитин, и Горький, и тысячи талантливых наших людей. (…)

Впервые я видел бой так близко, под самым окном своей комнаты. Меня поразили лица людей — зеленые, с ввалившимися глазами. Мне казалось, что эти люди ничего не видят и не понимают, оглушенные собственным криком. Я оторвался от окна, когда услышал на парадной лестнице торопливый топот сапог. С треском распахнулась дверь с лестницы в переднюю и с размаху ударилась в стенку. С потолка, посыпалась известка. Возбужденный. Голос крикнул в передней:

— Митюха, тащи сюда пулемет!

Я обернулся. В дверях стоял пожилой человек в ушанке и с пулеметной лентой через плечо. В руках у него была винтовка. Одно мгновение он пристально и дико смотрел на меня, потом быстро вскинул винтовку и крикнул:

— Ни с места! Подыми руки!

Я поднял руки.

— Чего там, папаша? — спросил из коридора молодой голос.

— Попался один, — ответил человек в ушанке. — Стрелял. Из окна по нас стрелял, гад! В спину!

Только сейчас я сообразил, что на мне надета потрепанная студенческая тужурка, и вспомнил, что, по словам пекаря, у Никитских ворот на стороне Временного правительства дралась студенческая дружина. В комнату вошел молодой рабочий в натянутой на уши кепке. Он вразвалку подошел ко мне, лениво взял мою правую руку и внимательно осмотрел ладонь.

— Видать, не стрелял, папаша,— сказал он добродушно.— Пятна от затвора нету. Рука чистая.

— Дурья твоя башка! — крикнул человек в ушанке.— А ежели он из пистолета стрелял, а не из винтовки. И пистолет выкинул. Веди его во двор!

— Все возможно, — ответил молодой рабочий и хлопнул меня по плечу. — А ну, шагай вперед! Да не дури.

Я все время молчал. Почему — не знаю. Очевидно, вся обстановка была настолько безнадежной, что оправдываться было просто бессмысленно. Меня застали в комнате на втором этаже у выбитого окна, в доме, только что захваченном красногвардейцами. На мне была измазанная известкой и покрытая подозрительными бурыми пятнами от томата студенческая тужурка. Что бы я ни сказал, мне бы все равно не поверили. Я молчал, сознавая, что мое молчание — еще одна тяжелая улика против меня.

— Упорный, черт! — сказал человек в ушанке.— Сразу видать, что принципиальный.

Меня повели во двор. Молодой красногвардеец подталкивал меня в спину дулом винтовки. Двор был полон красногвардейцев. Они вытаскивали из разбитого склада ящики и наваливали из них баррикаду поперек Тверского бульвара.

— В чем дело? — зашумели красногвардейцы и окружили меня и обоих моих конвоиров.— Кто такой?

Человек в ушанке сказал, что я стрелял из окна им в спину.

— Разменять его! — закричал веселым голосом парень с хмельными глазами. — В штаб господа бога!

— Командира сюда!

— Нету командира!

— Где командир?

— Был приказ — пленных не трогать!

— Так то пленных. А он в спину бил. — За это один ответ — расстрел на месте.

— Без командира нельзя, товарищи!

— Какой законник нашелся. Ставь его к стенке! Меня потащили к стенке. Из дворницкой выбежала простоволосая жена дворника. Она бросилась к красногвардейцам и начала судорожно хватать их за руки.

— Сынки, товарищи! — кричала она.— Да это ж наш жилец. Он в вас не стрелял. Мне жизнь не нужна, я больная. Убейте лучше меня.

— Ты, мать, не смей без разбору никого жалеть, — рассудительно сказал человек в ушанке. — Мы тоже не душегубы. Уйди, не мешайся.

Никогда я не мог понять — ни тогда, ни теперь — почему, стоя у стены и слушая, как щелкают затворы, я ровно ничего не испытывал. Была ли то внезапная душевная тупость или остановка сознания — не знаю. Я только пристально смотрел на угол подворотни, отбитый пулеметной очередью, и ни о чем не думал. Но почему-то этот угол подворотни я запомнил в мельчайших подробностях. Я помню семь выбоин от пуль. Сверху выбоины были белые (там, где была штукатурка), а в глубине — красные (где был кирпич). Помню железную, закрашенную белой краской скобку от оборванного звонка к дворнику, кусок электрического провода, привязанного к этой скобке, нарисованную на стене углем рожу с огромным носом и торчащими, как редкая проволока, волосами и подпись под нею: «Обманули дурака на четыре кулака!» Мне казалось, что время остановилось и я погружен в какую-то всемирную немоту. На самом же деле прошло несколько секунд, и я услышал незнакомый и вместе с тем будто бы очень знакомый голос:

— Какого дьявола расстреливаете! Забыли приказ? Убрать винтовки!

Я с трудом отвел глаза от угла подворотни, — шея у меня нестерпимо болела, — и увидел человека с маузером, похожего на Добролюбова, — того, что приходил к нам ночью, чтобы вывести детей и женщин. Он был бледен и не смотрел на меня.

— Отставить! — сказал он резко.— Я знаю этого человека. В студенческой дружине он не был. Юнкера наступают, а вы галиматьей занимаетесь.

Человек в ушанке схватил меня за грудь, сильно встряхнул и сказал со злобой:

— Ну и матери твоей черт! Чуть я совесть не замарал из-за тебя, дурья твоя башка. Ты чего молчал? А еще студент.

А молодой рабочий снова хлопнул меня по плечу и весело подмигнул:

— Катись с богом!

На улице юнкера бросили ручную гранату. Красногвардейцы, прячась за баррикадой, начали выбегать на бульвар. Дом опустел. Опять с раздражающей настойчивостью загремели пулеметы. Так я и не узнал, кто был тот молодой командир с маузером, что спас детей и женщин из нашего дома и спас меня. Я не встречал его больше никогда.

А я узнал бы его среди десятков и сотен людей.

В ночь на шестой день нашей «никитской осады» мы все, небритые и охрипшие от холода, сидели, как всегда, на ступеньках дворницкой и гадали, когда же окончится затяжной бой. Он как бы топтался на месте. (…) Мы сидели и говорили об этом. Поздняя ночь пахла дымом пожарищ. Только в стороне Киевского вокзала небо еще затягивал мутный багровый дым. Потом на севере, со стороны Ходынки, появился воющий звук снаряда. Он прошел над Москвой, и грохот разрыва раздался в стороне Кремля. Тотчас, как по команде, остановился огонь. Очевидно, и красногвардейцы и юнкера прислушивались и ждали второго взрыва, чтобы понять, куда бьет артиллерия. И вот он пришел наконец, этот второй воющий и бесстрастный звук. Снова взрыв блеснул в стороне Кремля.

— Неужто по Кремлю? — тихо сказал старый пекарь. Архитектор вскочил.

— Никогда не поверю! — закричал он,— Не может этого быть! Никто не посмеет поднять руку на Кремль.

— Понятно, никто не посмеет, — тихо согласился пекарь. — Это для острастки. Подождите, послушаем.

Мы сидели, оцепенев. Мы ждали следующих выстрелов. Прошел час, но их не было. Прошло два часа. Все молчало вокруг. Серый свет начал просачиваться с востока, зябкий свет раннего утра. Было необыкновенно тихо в Москве, так тихо, что мы слышали, как шумит на бульварах пламя газовых факелов.

— Похоже, конец, — вполголоса заметил старый пекарь.— Надо бы пойти поглядеть.

Мы осторожно вышли на Тверской бульвар.

В серой изморози и дыму стояли липы с перебитыми ветками. Вдоль бульвара до самого памятника Пушкину пылали траурные факелы разбитых газовых фонарей. Весь бульвар был густо опутан порванными проводами. Они жалобно звенели, качаясь и задевая о камни мостовой. На трамвайных рельсах лежала, ощерив желтые зубы, убитая лошадь. Около наших ворот длинным ручейком тянулась по камням замерзшая кровь. Дома, изорванные пулеметным огнем, роняли из окон острые осколки стекла, и вокруг все время слышалось его дребезжание. Во всю ширину бульвара шли к Никитским воротам измученные молчаливые красногвардейцы. Красные повязки на их рукавах скатались в жгуты. Почти все курили, и огоньки папирос, вспыхивая во мгле, были похожи на беззвучную ружейную перепалку. У кино «Унион» к фонарному столбу был привязан на древке белый флаг. Около флага под стеной дома шеренгой стояли юнкера в измятых фуражках и серых от известки шинелях. Многие из них дремали, опираясь на винтовки. (…) Красногвардейцы молча, с суровыми напряженными лицами, смотрели на юнкеров. Не раздалось ни одного возгласа, ни одного слова. Все было кончено. С Тверской несся в холодной мгле ликующий кимвальный гром нескольких оркестров:

Никто не даст нам избавленья,

Ни бог, ни царь и не герой.

Добьемся мы освобожденья

Своею собственной рукой

Недорасстреленного, слава Богу, будущего классика русской литературы и окоп посреди Остоженки советская историческая наука называла: «победное шествие Советской власти по стране». Гражданская война, согласно советской исторической науке, началась позже, где-то в феврале 1918 года.

«….Нет у революции начала, нет у революции конца…» И послали «ОНИ» учится в Великобританию учиться Толю Чубайса, Егорку Гайдара, Потанина, Шохина, Ясина в славном 1983 году . И вернулись они во Расею нашу славными «профессионалами от власти» . Вот, это карьера ! Вот, это рукоВОДСТВО ! Революция называется . Мать их ети .

«..Нет у революции начала, нет у революции конца…» И послали «ОНИ» в великую Британию, учиться уму разуму, лучших из лучших — Егорку Гайдара, Толика Чубайса, Потанина, Шохина, да Ясина . И было это в далеком 1983 году . И вернулись сыны сие в Расею «профессионалами ОТ власти» . Вот, это карьера ! Вот, это рукоВОДСТВО ! Революция называется . Мать ее ети .

Сегодня — седьмое ноября, время — 15.409. По телевизору идёт энтэвэшное ток-шоу. Тема: Великая Октябрьская социалистическая революция. Поневоле вспоминаешь знаменитую киношную фразу «Эту страну погубит коррупция» и поневоле её переиначиваю — «Наше ТВ погубят КЛОУНЫ». Имею в виду тех, кто сейчас на экране, с пеною у ртов.