Бернардо Бертолуччи: I was born in a trunk

16 марта, 2013

АВТОР: admin

16 марта 1941 года родился итальянский кинорежиссёр, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи

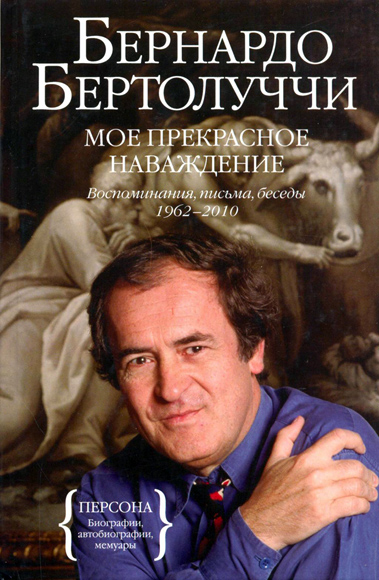

К этой дате Перемены публикуют фрагмент книги «Мое прекрасное наваждение : Воспоминания, письма, беседы (1962–2010)», Бернардо Бертолуччи ; Пер. с ит. Т. Риччо. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, — 2012. — 304 с. — (Серия “Персона”). Публикуется с согласия издательства «Азбука-Аттикус».

I was born in a trunk

Вслед за Джуди Гарленд в фильме “Звезда родилась” я мог бы сказать: “I was born in a trunk in a Paris theatre” (“Я родился в сундуке в парижском театре”). То есть искусство у меня в крови. Я всегда знал, что мой отец, кроме того что преподавал историю искусства в одном из лицеев Пармы, был поэтом. В доме часто звучало слово “поэтический”: оно употреблялось в самых странных, нелепых и неожиданных ситуациях. Моя встреча с поэзией произошла абсолютно естественно: я хотел подражать отцу и до поры до времени с присущим детям конформизмом полагал, что, когда вырасту, стану поэтом, вроде того как сын крестьянина хочет стать крестьянином, сын столяра — столяром, а сын пожарного — пожарным.

Школой поэзии для меня был мой отец и его “окружающая среда” — это называлось имением. Мы жили в пяти километрах от Пармы, в местечке Бакканелли, у развилки дороги, идущей к перевалу Чизы, а затем спускающейся к Ла-Специи. Там был наш дом — “очаг цивилизации”, рядом дом крестьян — “деревня”, а вокруг — принадлежавшая нам земля, имение, совсем не такое, как в фильме “ХХ век” — гигантской проекции моих давних воспоминаний.

Бакканелли находится примерно на полпути между городом и холмами, и с верхнего этажа дома в ясную погоду можно было увидеть башни Пармы с одной стороны и холмы — с другой. Еще выше, за холмами, возвышались Апеннины, а там — еще одно место из стихов моего отца, деревня Казарола, откуда родом семья Бертолуччи. Мы ездили туда каждое лето на каникулы, проведя месяц-полтора на море, в Форте-деи-Марми. Порой мы месяца по два сидели в этой горной деревушке без дорог, куда не попадали случайные туристы, а зачастую и газеты: почтальонша то привозила их, то нет. Эту вселенную, с виду такую маленькую, я обнаружил в первых же сочинениях, которые с удовольствием стал поглощать, едва научившись читать, — в стихах моего отца. Он был для меня стражем, певцом и королем своего микрокосмоса. У него есть стихотворение, посвященное моей матери, а в нем такие слова (цитирую по памяти): “Ты как белая роза в глубине сада, к ней прилетели последние пчелы…” Дойдя до конца крошечного садика, я находил там белую розу. Из этого примера понятно, почему поэзия для меня никогда не была связана со школьной рутиной, как чаще всего случается. Скорее она имела отношение к моему дому, став частью привычного пейзажа. Хотя у меня остались лишь смутные воспоминания, но я знаю точно, что в раннем детстве путал отцовский и материнский образы и забавлялся, называя мать “мапа”, а отца “пама”. Моя мать родилась в Австралии, в Сиднее, от матери-ирландки и отца-итальянца. Семья вернулась в Италию, когда маме исполнилось два года. Я гордился бабушкой по имени Маллиган, и мне ужасно нравилось, что во мне течет четверть ирландской крови. Мать тоже преподавала — вела литературу, однако всегда держалась в тени отца, служа ему надежной опорой, в которой он вечно нуждался. Я не раскрою никакого секрета, сообщив, что мой отец — великий ипохондрик и всегда пребывает в тревоге, это и так ясно из его стихов, да он и сам постоянно об этом твердит.

Я начал сочинять стихи, как только научился писать, лет примерно в шесть. Разумеется, я показывал их отцу, и так крепло подражание-соревнование, которое часто возникает между детьми и родителями и лежит в основе всей диалектики отношений отцов и детей. Я знаю, что моя старая няня сохранила тетрадку с моими первыми стихами, написанными еще совсем нетвердым почерком. От шести до двенадцати лет я писал рифмованные стихи, подражая тем, что изучают в школе. Вероятно, у меня сильная склонность к подражанию, поэтому я в конце концов и спрятался за кинокамерой, способной, как никакая иная вещь на свете, создавать подобие жизни, зеркало, которому нельзя солгать (впрочем, его часто используют для распространения лжи).

Лет до двадцати пяти — двадцати шести я всегда вспоминал свое детство и отрочество как время полной безмятежности, счастья, волшебства. Я жил, необыкновенным образом осознавая, как течет время, потому что один из основных элементов поэзии моего отца — это как раз течение времени, течение часов, времен года, лет, минут, секунд. Мое детство прошло в деревне, и сколько же в нем было выдумок и фантазий, сколько игр, недоступных в городе, немыслимых в четырех стенах городских квартир, и с тех пор, даже когда мы переехали в Рим, я всегда испытывал потребность в обширном, ничем не загроможденном пространстве. Это было детство, наполненное пряными деревенскими запахами и играми, которые гораздо раньше, чем в городе, приобщали нас к сексуальным приключениям. В деревне дети очень рано делают открытия в половой жизни, наблюдая и за животными, и за людьми…

Все пять классов начальной школы я проучился в Бакканелли. Моими однокашниками были в основном дети крестьян или рабочих, каждый день ездивших в город, — дети из очень бедных семей скромной послевоенной провинции. Иногда я водил их воровать виноград или помидоры, и каждый раз, организовав этот налет, меня охватывало обостренное чувство собственности, и я, испытывая законное хозяйское раскаяние, пытался прогнать их, и мы ссорились. На следующий день я вновь вел их на грядки подальше от крестьянских глаз, и все повторялось. В город я ездил только в кино. Мой отец несколько лет работал еще и кинокритиком в “Гадзетта ди Парма” и иногда брал меня с собой. Я очень рано начал смотреть американские вестерны и фильмы о войне. А когда возвращался в деревню, мы с компанией мальчишек, часто приходивших ко мне в гости, играли в фильмы, которые я посмотрел, и это были мои первые постановки, где я отводил себе, разумеется, роль главного героя… или того, кто умирал. Все эти годы, до моих двенадцати лет, я вспоминаю как один длинный сон. По крайней мере, так я думал до тех пор, пока лет в двадцать пять — двадцать шесть не начал ходить к психоаналитику. Вспоминая свои детские и отроческие годы, многие люди злятся — или предпочитают вовсе их не вспоминать, забыть… это не мой случай, хотя теперь я знаю, что уже тогда прорастали зерна моих будущих, взрослых, горестей. С тем временем меня связывают прочные узы, иначе невозможно объяснить, отчего я упорно возвращаюсь “тайным оком” памяти к тем давним местам — в поисках корней, в поисках того света, тех лиц…

Когда мне исполнилось двенадцать, семья переехала в Рим. Вероятно, отец стремился к чему-то большему, чем просто преподавание в пармской школе, ему хотелось влиться в культурную жизнь Рима, найти новых друзей… Впрочем, теперь мне кажется, что это было лишь предлогом. На самом деле, думаю, ему нужно было уехать подальше от своего отца, освободиться от его опеки, чтобы найти самого себя. И мать, и отец устроились на работу в римские школы. Потом отец начал работать на Третьей программе радио. Еще он писал искусствоведческие статьи и статьи о кино в газете, которая называлась “Джоведи”. На мне же переезд из деревни в Монтеверде-Веккьо сказался очень болезненно: меня словно десантировали на территорию врага. Я перестал писать стихи, у меня возникло что-то вроде отторжения. Отец говорил мне: “А, у тебя жила иссякла”. Монтеверде-Веккьо — очень симпатичный район Рима, весь застроенный небольшими виллами, на вершине холма, в ту пору там было мало машин и много садов, но я все же чувствовал себя не в своей тарелке… например, сменив одноклассников из пармской деревни на римских: первые — в основном крестьянские дети, эти — почти все из римских мелкобуржуазных семей, дети служащих министерства (там рядом находилось Министерство образования). То, что другим представлялось восхождением по социальной лестнице, я воспринимал как переход в более низкую категорию, поскольку, в сущности, в крестьянах есть что-то более древнее, а значит, и более аристократичное, чем в мелкой буржуазии; мне казалось, что в отличие от моих прежних товарищей у новых ценности совсем иные и они куда хуже. Года три-четыре я не писал стихов, зато часто бывал в кино. Я постоянно ходил во все три кинотеатра в нашем районе: в кинотеатр нашего прихода, прямо около дома, на площади Розолино Пило, в “Дель Вашелло” и в “СанПанкрацио”. “Дель Вашелло” до сих пор существует, я там даже снял одну из сцен “Луны”, ту, в которой Джо и Арианна, вместо того чтобы смотреть фильм, видят, как крыша раздвигается и появляется луна. Наружная часть здания и коридоры сняты в “Адриано” на площади Кавур, интерьеры же я снял там по причинам исключительно сентиментальным, словно воззвав к своим воспоминаниям. Я старался бывать в кино каждый день и часто ходил один: мои товарищи забредали туда лишь раз в неделю. Проблема состояла в том, что один и тот же фильм мог идти два, три, четыре дня, и это ужасно раздражало. Я тогда еще не ездил, как говорили в МонтевердеВеккьо, “в город”. Когда я жил в деревне, фильмы, которые я смотрел, позволяли мне сбежать из нее. Теперь, в Риме, киноленты в каком-то смысле возвращали меня в деревню, на два часа вырывали из контекста такой милой и такой уродливой площади Розолино Пило и всего окружающего города. Города, который жил своими воспоминаниями, ни о чем не подозревая. Это были пятидесятые годы. Каждый раз, когда выпадало несколько дней каникул, мы возвращались в деревню, где у нас по-прежнему был дом: там жил мой дедушка. В тот год, когда мне исполнилось пятнадцать, во время больших летних каникул в Казароле я снял свой первый маленький фильм — “Канатная дорога”, а через несколько месяцев, зимой, второй — “Смерть свиньи”. Сейчас я спрашиваю себя, почему я их снял… наверно, потому что я больше не писал стихов и говорил себе: “Ну, тогда вместо стихов я буду делать что-нибудь другое, буду делать фильмы”.

У одного из двоюродных братьев моего отца в горах, в Казароле, была 16-миллиметровая камера “Болекс Пайар”, и я ее у него выпросил. Актерами в “Канатной дороге” были мой девятилетний брат и две двоюродные сестренки, еще немного младше. После обеда, когда взрослые уходят отдыхать, Джузеппе с сестренками отправляется на поиски канатной дороги, которую он видел, когда был маленький (куда уж меньше, ему и так было всего девять…). Они идут, идут по лугам. Добираются до леса и нечаянно натыкаются на эту заброшенную канатную дорогу с тросами, обрушившимися на землю и заросшими травой, почти как будет потом в финале “Стратегии паука”, где трава проросла на железнодорожных путях. Потом они теряются, пугаются на мгновенье, затем находят дорогу домой. Вот и все. Фильм длился десять минут, я сделал несколько субтитров. Когда я увидел, что на этой пленке действительно что-то материализовалось, у меня исчезли все сомнения. Теперь я был совершенно уверен: когда вырасту, стану режиссером. На пленке проявилось изображение — это означало, что я могу снимать кино. С того самого момента, как я взял в руки кинокамеру, я сразу, сам не знаю почему, почувствовал себя профессиональным режиссером. Как будто объективная реальность совпала с детской мечтой о всемогуществе. Вероятно, именно эта яростная решимость заставила меня снять первый фильм в двадцать один год, второй — в двадцать три и дальше так и продолжать.

Сюжет фильма “Смерть свиньи”, снятого вскоре после “Канатной дороги”, тоже возвращался в мои фильмы: он есть в “ХХ веке”, как и в “Трагедии смешного человека”. Наши крестьяне держали свинью, и рано утром, когда только начало светать, я снял, как два свинобойца приехали на велосипедах, чтобы забить свинью и обработать тушу как полагается — так делают до сих пор. Но их приезд на велосипеде показался мне недостаточно “эпическим”. Помню, я тогда попросил свинобойцев надеть теплые накидки вместо пальто и подойти к дому через поле пешком, по снегу, — так начало фильма получится, как мне казалось, более волнующим. Но прежде всего я выстроил мизансцену. Они не понимали, говорили: “Он нас фотографирует”. “Смерть свиньи” вся снята с точки зрения крестьянского ребенка лет семи-восьми. Мать дает ему в руки портфель, чтобы он шел в школу, а он заворачивает за угол дома, возвращается и, спрятавшись, наблюдает за всем, что происходит. Свинобойцы входят в загон с пробойником, которым закалывают свинью (на диалекте он называется “коррадор”). Как правило, один из них опрокидывает свинью, ухватив ее за передние ноги, а другой наносит удар в сердце. Но, вероятно, выбитый из равновесия присутствием кинокамеры, мясник промазал. Свинья в ярости вырвалась из загона и начала носиться по двору, разбрызгивая кровь по снегу. И я, стоявший там, впервые убедился, что случай порой играет решающую роль в кино. Метания свиньи, заливающей кровью снег, пусть и на черно-белой пленке, — разве я мог бы такое предвидеть? Этот эпизод оставил глубокий след в моей памяти.

Тогда же я вновь начал писать стихи. Я вздохнул с облегчением, когда понял, что способен на что-то еще, что мне суждено быть не только поэтом. Стихи, написанные в эти годы, я потом опубликовал в книжке “В поисках загадки”, которая получила премию Виареджо за литературный дебют в том же 1962 году, когда вышел мой первый фильм “Костлявая кума”. После “Смерти свиньи”, в семнадцать лет, я подумал о более амбициозном фильме — истории священника, живущего в горах, во время войны помогавшего партизанам и убитого немцами. Я снял всего несколько кадров: проект оказался слишком большим, требовалось много денег на пленку. Фрагменты так и не снятого фильма я отнес Чезаре Дзаваттини, старому другу моего отца. В двадцатые годы Дзаваттини преподавал в Парме, в колледже Марии Луиджи, среди его учеников был и мой отец. “Дза” совершенно меня околдовал. Когда я, трепеща от страха, показал ему материал, Чезаре воскликнул: “Ура! Ура! У нас есть режиссер!” Присутствовавший там светловолосый голубоглазый юноша, на год или два меня постарше, скорчил гримасу и заявил: “Слишком много кадров с нижней точки”. В тот момент я его возненавидел, но когда спустя годы мы встретились на Венецианском фестивале и мне было уже далеко не семнадцать лет, мы очень подружились, обнаружив друг в друге неодолимую страсть к кино. Его звали Адриано Апра. Получилось так, что еще в юности он стал кинокритиком и начал с меня. Прошло несколько лет, и он написал очень умно и доброжелательно о фильме “Перед революцией”, который почти все итальянские критики невзлюбили. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ