Абсурд: язык без человека

15 апреля, 2015

АВТОР: Анатолий Рясов

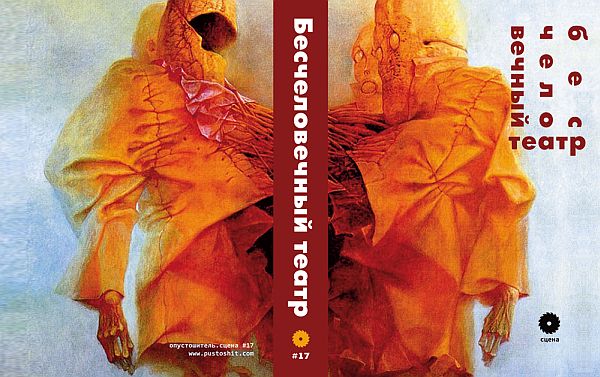

О сборнике «Бесчеловечный театр». М.: Опустошитель, 2015, сост. В.Климов.

Характерной чертой текстов, объединяемых литературоведами под именем «литературы абсурда», предстает вслушивание в дробящиеся отголоски прошлого. Герои Олби, Мрожека, Пенже мучительно (и чаще всего – безрезультатно) пытаются разобраться в том, что именно предопределило плачевность их настоящего.

Вместо последовательно выстроенных событий их память зачастую предлагает разрозненные эпизоды прежней жизни, эхо которых лишь усугубляет неясности.

Вот характерный диалог из пьесы японского драматурга Минору Бецуяку «Места и воспоминания»:

Мужчина 3: Здесь давно уже не ходит никакой автобус…

Мужчина 1: Не ходит автобус?

Мужчина 3: Конечно, раньше-то он ходил…

Мужчина 1 (указывая на знак автобусной остановки): А это тогда для чего?

Мужчина 3: Для того, чтобы вспоминать времена, когда автобус еще ходил. Можно сказать, своего рода памятник. Жители этого городка любят такие вещи. Ведь кроме воспоминаний у них здесь ничего нет…

Размышления о неотчетливости времени стали для литературы абсурда не менее важными, чем для философии первой половины ХХ века.

Марсель Пруст совсем не случайно значился в числе авторов, занимавших Сэмюэля Беккета. Самым объемным из беккетовских эссе стал именно текст об авторе «Поисков утраченного времени». Конечно, не нужно забывать, что эта ранняя статья писалась по заказу, а в своих письмах друзьям в период работы над ней автор отзывался о Прусте не в тех выражениях, которые вошли в опубликованный текст (вот отнюдь не самое резкое из этих высказываний: «Пережеванное искусственной челюстью “Мадлен” выпорожнено из страдающего резью брюха»). И тем не менее, невнятные размышления о минувшем в литературе абсурда с равным успехом можно назвать и продолжением, и перечеркиванием опыта «Поисков утраченного времени» (стоит добавит, что спустя двадцать пять лет после завершения эссе о Прусте Беккет записал: «С тех пор я почти не заглядывал в его книги. Он и поражает, и раздражает меня»).

В недавно изданном сборнике пьес «Бесчеловечный театр», объединяющем тексты Арто, Введенского, Жарри, Олдисса, Топора, Хармса и других авторов, в это полузабвение погружены действующие лица большинства пьес. Постоянные рассуждения о временности сложившегося незавидного положения лишь усугубляют его неизменность. Героиня драмы Виана путает своего предыдущего мужа с настоящим, действие пьесы Аррабаля затеряно в лабиринте из старых одеял, персонажи Гомбровича не способны уловить ход происходящих с ними событий.

Возможно, именно эту неотвратимость забвения, ненадежность памяти стоит принимать за точку отсчета для тезиса о крушении эпохи смысла, с которого как правило начинается разговор об абсурдистах. В тот момент, когда память оказывается засорена повторяющимися событиями и бессмысленными аналогиями, сами идеи взросления, поступательного развития, целесообразности все больше начинают вызывать подозрение и казаться несостоятельными. Происходит расставание с ритуалом оглядки на опыт предков.

Эти образы легко проецируются на область истории искусства. В конце XIX века восходящее к «Эстетике» Гегеля представление о традиции, которая «сохранила и передала нам все, что произвели предшествовавшие поколения», уравновешивается взглядом Ницше: «если принять те два положения, что путем становления ничего не достигается и что под всем становлением нет такого великого единства, в котором индивид мог бы окончательно потонуть, как в стихии высшей ценности, то единственным исходом остается возможность осудить весь этот мир становления как марево…» Прошлое все больше теряет ореол святости, а представление об истории искусства как о поступательном линейном процессе, последовательности влияний и преумножении опыта начинает подвергаться радикальному сомнению. Дадаисты, сюрреалисты, футуристы, Луи-Фердинанд Селин отказались воспринимать историю искусства как череду эстафет, в которой каждый художник продолжает движение с той точки, где остановился его предшественник.

Впрочем, общеизвестно и представление об обширной традиции абсурда, берущей истоки еще в карнавальной культуре от Рабле до Жарри, нонсенсе Лира и Кэрролла, «новой драме» Ибсена, Стринберга, Метерлинка. И все же, несмотря на определенную близость художественных миров карнавала и абсурда, именно разница между ними позволила в середине ХХ века заговорить о новом направлении в литературе и театре. Для формулировки этих особенностей обращение к русской литературе оказывается едва ли не более продуктивным, чем чтение европейских авторов.

Исследования, анализирующие «русскую ветвь» традиции абсурда, давно перестали быть редкостью: неясность бытия в первой половине ХХ века выплеснулась в текстах обэриутов, хотя отчетливо проявилась еще у Гоголя и Чехова. Но, возможно, среди произведений, четко определивших рубеж между карнавалом и абсурдом, первыми стоит назвать романы Достоевского, в которых на смену громогласному площадному смеху Гаргантюа пришли дрожащие улыбки людей из подполья. В этом смысле глава о мениппее в знаменитом исследовании Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» обнаруживает таинственную двусмысленность: именно попытка вписать «Бесов» и «Идиота» в карнавальную традицию оказывается их радикальным исключением из мира Рабле и Свифта. Там, где раньше звучали мажорные карнавальные аккорды, начинают прослушиваться диссонансы, комический эффект которых не только перестает быть очевидным, но зачастую вообще отсутствует.

Период, непосредственно предшествовавший литературе абсурда, – это эпоха разрушения логических связей, время авангардного искусства, для которого поступательно-эволюционные модели предстали незначительным элементом игровой трансформации мира.

Принцип коллажа открыл возможность соотносить любой предмет с любой идеей – в хаотичном монтаже разнородных образов восторжествовала случайность.

Традиционная методология оказывалась неприемлемой для анализа калейдоскопических столкновений образов и явлений – принципов, захвативших многие направления в искусстве начала ХХ века. Впрочем, уже в методах авангарда – в хаотичном монтаже знаков, в бесконечных оксюморонах и парадоксах быстро возник мотив ускользания смысла. «Я сейчас ел ножки телячие. Удивительно трудно приспособиться к счастью, проехавши всю Сибирь. Всегда завидую телеграфному столбу. Аптека. Конечно, многие будут думать, что это абсурд, но напрасно, стоит только зажечь две спички и поставить умывальник», – это не цитата из Хармса, а языковые эксперименты его кумира – Казимира Малевича.

Парадоксальность смешения разнородных элементов и избавление творчества от всяких примет рациональности из гимна прогрессу быстро обернулась предчувствием катастрофы: «Рушится тысячелетняя культура. Ни столбов, ни опор, ни фундаментов, которые не были бы разрушены. <…> Исчез смысл мира», – писал основатель дадаизма Хуго Балль. К началу 20-х годов Кафка написал все свои романы, в 30-е Арто разработал концепцию «Театра жестокости», к середине 40-х Батай опубликовал главные из своих философских эссе, и проблема зыбкости смыслов в полной мере предстала в трагическом обличии.

Сборник «Бесчеловечный театр», хотя и заставляет задуматься о том, что Арто или Тцара заслуживают большего внимания российских издателей, направлен не на открытие новых имен, а скорее на реконструкцию пути от Жарри к Олдиссу (отсутствие «глав» Беккета и Ионеско здесь связано лишь с очевидностью оглядки на них).

Парадоксально, но при всей известности публикуемых текстов, это первый на русском языке сборник пьес, сконцентрированный на эволюции авангардной драматургии и выстраивающий своеобразный мост от «Театра жестокости» к объединению «Паника». И уже за эту попытку в рамках одной книги проследить, как карнавальная культура превращалась в беспощадный абсурд, издателю можно простить все небрежности в корректуре и опечатки. К тому же серия вполне может быть продолжена вторым томом, включающим не только известные пьесы Жене или Пинтера, но и по-прежнему остающиеся в тени тексты Адамова, Тардье, Мэмета. Кстати, совсем недавно в издательстве «Опустошитель» вышла книга текстов Аррабаля и Топора, большую часть которой составили драматические произведения (аррабалевская пьеса «Лабиринт» вошла и в сборник «Бесчеловечный театр»).

Еще одной и едва ли не самой популярной темой, без которой сегодня не обходится разговор о модернистской революции в театре ХХ века, оказывается социально-политический контекст, связанный с событием двух мировых войн. Сложно отрицать неслучайность совпадения распада поэтической речи с историческим этапом, на котором высокая культура обнаружила свойство мгновенного превращения в варварство.

Действительно, персонажи этих текстов умирают так часто, что нескончаемые смерти напоминают зловещий фарс. Эпатирующая жесткость одновременно является указанием на гул бессмыслицы, звучащий под сводами рациональности и культуры. Театр Арто стал радикальным неприятием культурного комфорта, очищением зрения от наслоений эрудиции и опыта. Но одновременно неприятие прошлого обнаружило прочную связь с историей.

Весьма символично, что в конце последнего (и быть может, самого мрачного) из дошедших до нас произведений Введенского оказались слова «Ах, Пушкин. Пушкин», прочитывающиеся как финальный аккорд русской поэтической традиции и невольно превращающие последующие опыты в длинное примечание к «Где. Когда».

Литературу абсурда можно назвать заключительной главой книги модернизма. Сомнению здесь оказалась подвергнута не только классическая эстетика, но и современные абсурдистам сюжеты теории искусства – в том числе набиравшие популярность семиотика и структурализм. Но вероятно, главным врагом литературы абсурда стала коммуникация как таковая. Внезапно речевая деятельность оказалась представлена не как основа социализации, а как нечто, затрудняющее и даже способное сделать невозможным взаимопонимание между людьми.

Эти тексты становятся попыткой усомниться не только в эффективности средств человеческого общения, но даже в самой целесообразности коммуникации (характерной формой которой является война). Реплики в пьесе «Газовое сердце» Тцара, как и большинство диалогов «Елизаветы Бам» Хармса, могут подпадать под определение обмена информацией, но едва ли их можно назвать общением, даже в самом поверхностном смысле. Слова обнаруживают свою несостоятельность, единственным выходом начинает казаться желание замолчать, но и тишина не приносит облегчения. Вот как формулирует это герой пьесы Гомбровича «Венчание»:

И, верно, странно звучит мой голос.

Но когда б молчал я,

Мое молчанье тоже было б странным.

Эта странность молчания знаменует не только крах общения или невозможность отказа от воспоминаний о нем, но и провал сквозь время – в докоммуникативную магму, первобытный сон языка. Распад речи рождает новых персонажей: бровь, ухо и шея из пьесы Тцара передают эстафету постмодернистскому абсурду Олдисса, героями которого оказываются обезьяны, муравьеды и даже дождевые черви (схожим образом в списке действующих лиц пьесы Вадима Климова фигурирует кот Бебер, имя которого заставит искушенных читателей вспомнить домашних животных Селина).

Но так же как предъявляемая «бесчеловечность» не ограничивается эпатирующим насилием, отнюдь не единственной ее гранью является и вытеснение людей из списка действующих лиц. Может быть, самым важным проявлением «бесчеловечности» оказывается способ существования слова: язык здесь – больше не инструмент людей.

Скорее наоборот: человек – инструмент языка – и, кстати, средство, без которого слова вполне могут обойтись. Это «дословная» речь, противостоящая коммуникации; фразы, сопротивляющиеся устойчивым значениям; знаковая система, проваливающаяся в доструктурные основы мышления.

Говоря о языке без человека, нужно решительно переместить акцент с театра на драматургию. Драматический жанр, и по сей день чаще всего воспринимающийся в качестве некоего наброска для реализации на сцене, обнаруживает здесь почти недоступный поэзии и прозе потенциал для противопоставления слова-знака – языку до коммуникации.

В рамках сборника «Бесчеловечный театр» философия драматургии наиболее явно предъявляется в известной пьесе Введенского «Елка у Ивановых». Поразительно, но в структуре сборника этот текст читается по-новому, странно выделяясь на фоне всех остальных. Введенский изменил нечто существенное не в принципах взаимодействия персонажей или выстраивания фабулы, но в самих правилах «языковой игры» драматургии.

Вроде бы сохраняющая приметы действия, эта пьеса (пьеса?) постоянно соскальзывает в события, свершающиеся только в языке, и особую роль в размывании письма, речи и мышления играют авторские ремарки: «Картина первая. На первой картине нарисована ванна»; «Картина девятая, как и все предыдущие, изображает события, происходившие за шесть лет до моего рождения или за сорок лет до нас». А часы, висящие слева от двери, напоминают о «Серой тетради» Введенского, возвращая к точке отсчета этого дискурса: «Всякий человек, который хоть сколько-нибудь не понял время, а только не понявший хотя бы немного понял его, должен перестать понимать и все существующее».

Разговор о метафизике драматургии заставляет задуматься и о возможности появления еще одного сборника: пьес, в которых действие и сюжет (пусть даже нелепые) не имеют сколько-нибудь важного значения. Привычная и почти обязательная привязка драматических текстов к сцене (пусть даже пародийная и издевательская, как у позднего Аррабаля) порой создает впечатление, что модернизм по-настоящему коснулся лишь территории театра, а не драматургии. Действительно неожиданными в этом контексте стали пьесы Владимира Казакова, события которых разворачиваются, прежде всего, в пространстве языка.

Например, его драмы из книги «Врата» – это сцены без сцены:

Долгое время сцена пуста. Нету и самой сцены. Наконец, появляются.

СЦЕНА. Вы кто?

ВИТКОВСКИЙ. Я? Сцена.

СЦЕНА. Вот оно что! Теперь многое из того, что прежде мне было неясным, остается для меня неясным.

Подобный сборник, разумеется невозможный и без поздних текстов Сэмюэля Беккета, мог бы сделать шаг в сторону демифологизации драматургии, также включив в себя, например, пьесы Валера Новарина или Ольги Комаровой. Но даже если редакторы ограничатся лишь вышедшим томом, публикация «Бесчеловечного театра» указывает на любопытную смену парадигмы: издательство «Опустошитель», долгое время выступавшее в роли социального раздражителя, постепенно приобретает просветительскую миссию. Кажется, финальные главы истории, некогда названной «диалектикой Просвещения», все еще не дописаны.