Вещие сны о странствиях души. С предисловием…

4 октября, 2016

АВТОР: Андрей Борозин

Духовидец, космический поэт – так называли Андрея Борозина те, кто слышал его стихи

-

Жизнь – это память о мечтах.

Из разговора

Предисловие. Евдокия Шереметьева об отце – авторе текста Андрее Борозине

Его отец Лев Книппер1 прыжком через лавку подсел знакомиться с красавицей Аллой2 в Гурзуфе (после расстрела первого мужа она спасалась у подруги на даче в этом поселке).

Андрей Львович Борозин родился 27 января 1939 года в Ялте.

Но отношения родителей не сложились, может быть и потому, что Алла назвала сына Андреем, а у Льва уже был сын с таким же именем. В 1941 году, когда пришли немцы, она бежала с сыном на последнем пароходе в эвакуацию.

Андрей был невероятным красавцем и с феноменальными способностями к спорту. «Прыгал через четыре стула» с места – это стало семейной легендой. Уже будучи юношей, он стал чемпионом Москвы по бегу, и это помогло ему поступить в Литинститут без экзаменов.

Он с детства писал стихи, но спорт для него всегда стоял на первом месте. И неизвестно, что бы произошло, если бы не один несчастный случай. С друзьями они перелезали через вагоны идущего на полном ходу поезда.

Развлекались. И он слегка задел на ходу платформу – это произошло неожиданно. Потом оказалось – пять переломов таза, и карьеру спортсмена пришлось забыть.

Ему настолько было плохо без спорта, что он пошел работать в газету «Советский спорт».

Если бы не это, его судьба бы сложилась иначе, и он бы не стал писать. По крайней мере, именно так он говорил о своей жизни.

Но, по большому счету, писал всегда в стол.

На жизнь зарабатывал чем только угодно – от котельных, заводов, мойщика окон до участника палеонтологических экспедиций.

Институт он не закончил, и не потому, что не смог, а по идеологическим причинам. Не сошелся с педагогом и просто бросил.

Всю жизнь он писал, но с публикациями не выходило. Говорил: «Надо подправить, а здесь надо доработать». Он всегда был перфекционистом и не мог отдать стих на публикацию, если считал его несовершенным.

Хотя иногда какие-то его стихи выходили в печать и мелькали то в «Литературной газете», то где-то еще.

Он писал и пьесы, одну из которых поставили в Башкирском театре – «Страусенок».

Мистика окутывала его творчество. Один из известных режиссёров собирался поставить пьесу «Щелкунчик», написанную им по Гофману.

После долгих месяцев совместной работы режиссер внезапно умер.

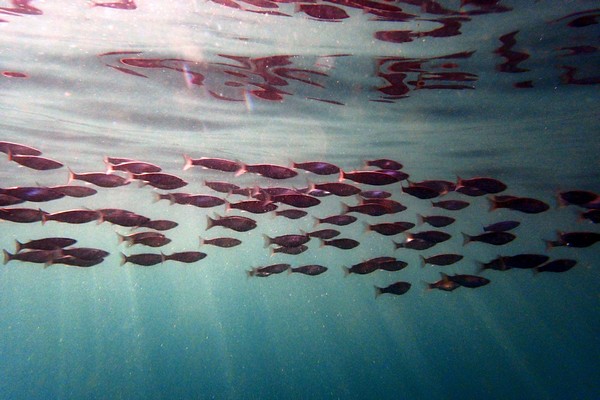

В 1991 году он с друзьями и женой издал сборник «Неведомая стая»3, но продавать его отказался. Весь тираж в 3 тысячи экземпляров и по сей день лежит у него дома. «Неудачная подборка, все надо было сделать иначе».

Это «неудачная подборка», «здесь надо поправить» – стало его черной меткой. Так его вся жизнь и прошла – он всё время доводил до совершенства то, что писал. И так и не издавался. Словно болото его засасывала боязнь печати и неудачно поданного стиха.

Но ни на одну минуту своей жизни не переставал писать.

В 2006-м он скажет:

Как мышь, самим собой был загнан в угол,

Но вдруг взлетел, и сразу закружил.

А шаткий пол, с которого толкнуло,

Качнулся тем, кого я не свершил.

Встречные на улице люди могли подумать, что он сумасшедший – частенько он проговаривал стихи, и казалось, разговаривает сам с собой. Стихи всегда были для него главным смыслом жизни, ради которых он жил.

Он болел, лежал, уже лишь смотрел в потолок и плохо говорил, но всё хотел переделать какие-то фразы.

Ушел навсегда 21 августа 2016 года.

«Вещие сны» это не литература. Эти сны определяли и предсказывали повороты жизни Андрея Борозина.

Андрей Борозин. «Вещие сны»

1.

Теперь я понимаю, что все начало исполняться после возвращения моего друга из армии. Он позвонил мне. Я слушал его и понимал, что он был совсем в другом месте. И что это вернулся не он. Я поговорил с ним, будто ничего не поняв. Я думал о нем как о нем, чтобы он ничего не заметил и опять стал собой. Но до конца это не получилось.

Утром я встал и пошел к нашему общему знакомому, чтобы рассказать о случившемся, но и он-то изменился. Я ходил по друзьям, от одного к другому, и везде замечал подмену.

Где они – мои друзья? Все те, кто отказывался от комфорта жизни? Именно те, с кем я дружу, чувствовал я, служат какой-то обыденно страшной цели. Я пошел к простым, нормальным людям, но заметил, что и они изменились. Они говорили о том же, о чем говорили раньше только мы, и что я считал знаком нашего отличия от окружающих…

2.

В то лето я был объездчиком конских табунов. Я видел себя со стороны, как в кино, яркого, загорелого, в широкополой шляпе набекрень. Звали меня Кон-Эдит.

Меня любила девушка, прекрасная, как утренняя заря за степью. Я видел ее мимоходом, на скаку, то одну часть лица, то другую, и в разных ракурсах она была хороша по-разному.

Изредка мы оказывались ненадолго рядом друг с другом. И тогда я всматривался, всматривался в ее лицо, и в груди у меня ломило и жгло, и красота ее таяла, нарастая. Я избегал встреч с нею, боясь, как бы насовсем не исчезло то неслыханное, невиданное, нарождающееся между нами. И вдруг она исчезла. И тогда я превратился в циклопа.

3.

Я был циклоп.

Мы – циклопы – проживали в резервации. Резервацией называется огромная, выжженная солнцем степь, по которой мы разбредались, все время видя друг друга, – ведь мы тоже были огромны. Никто из циклопов не пробовал сбежать из резервации. Никто, никогда. Лишь один из циклопов догадывался, как тесна резервация. Он был я.

Циклопы – отвратительные создания, тупые, мычащие, с козлиными ногами.

Изредка нас выгоняли всем стадом на стадион. Играть в поло (игра вроде регби). Любимое зрелище жителей страны.

Стадион вмещал все несколько миллионное население. Люди сидели на его трибунах, подобно буквам в газетных столбцах.

Игра заключалась в том, что старались забить гол в пустые ворота. Того, кто забивал, тут же казнили, на глазах у всех.

Одноглазые не знали своей судьбы и шли на матч, как на праздник. Лишь один догадывался о результате. Он был я.

Самые богатые люди владели нами. Они кормили нас травой и мясом, они выводили нас на стадион. У главных из них на лицах были надеты глухие паранджи. И у них (для присмотра за нами) имелась своя ложа на стадионе. И стражники тоже являлись нашими молодыми хозяевами – для большего зла, дразнившими нас. Но не они управляли страной. Правили патриции.

Я знал, что я встречался с ними, и что патриции любили меня.

Хотя где я мог с ними встречаться? Их никто никогда не видел – степь просматривалась, а стадиона они не посещали, потому что не могли стать такими маленькими, какими становились люди на его бесконечно высоких трибунах. Я не помню их лиц, слов и движений, а как они одеты я не помнил даже тогда, когда глядел на них. Почему они не помогли мне выйти из резервации? Не знаю. Но однажды во время игры что-то остановило меня, и я прозрел сквозь трибуны приблизившееся море и деревья на пустынном берегу. Я бросился бежать в ту сторону. Люди задерживали меня, хватая за копыта. А я жалел их, боясь раздавить.

Я пытался им сказать, что я другой и что меня любят патриции, но вместо слов у меня вырывалось из пасти: «Гу-гу… Агу-гу»…

Стоило мне чуть повернуться – и море, и тихая музыка исчезали. На меня обрушивался шум трибун. Я видел всех четырех стражников на всех четырех башнях, на всех четырех концах стадиона. Трое из них со строгими и похудевшими лицами натягивали луки. А четвертый натягивал, веселясь и хохоча: «Ха-ха-ха – циклоп!» И он нравился мне.

И вот я уже стремительно лез вверх, то получая, то теряя море, а вместе с ним звуки тихой музыки над берегом. И люди гибли подо мной.

И на дикой высоте, подтягивая себя кверху, я вдруг ощутил невозможность схватиться по-настоящему за перила и перелезть через них. Я обнаружил то, что скрывал от себя – я был хуже остальных циклопов – вместо рук у меня тоже оказались копыта.

Циклопы – парнокопытные. Между двух костяных пальцев у них растет нежное крабье мясо – единственное их уязвимое место. И в далекой, но ясной музыке с моря в расщелину копыта мне вонзилась стрела, пущенная веселым стражником.

4.

Однажды – это было давно – его пригласили ловить рыбу. Был темный берег, темный беззвездный воздух, черная вода. А на берегу много рыболовов. Они переговаривались между собой так свободно громко, как будто стояли рядом и видели друг друга. Наверное, они так чувствовали – не чувствовали, что вокруг темно. Наверное, только так и надо. Но не ему. Около каждого была – цвет, труд и счастье темноты – груда серебряных рыб.

Те, кто его пригласил, говорили, что рыболовы славные люди. И что рыба чувствует хорошего человека и сама идет к нему. От этого объяснения ему стало страшно. Как же хорошо жить плохим людям – они никого не обманывают. И что тогда есть хороший человек?

– У тебя получится, – говорили ему вчера, прицениваясь взглядом, друзья. И его охватывал страх, как будто стая рыб должна была накинуться на него и растерзать на части.

Значит, я смогу оказаться хорошим человеком?

Когда ловля началась, вся рыба пошла к нему. Ни у кого другого не клевало. Но он отдергивал крючок – ведь если рыба идет к хорошему человеку, значит, остальные оказываются хуже. Не мог же он им это показать. Он хотел ловить поровну со всеми. К тому же, он не мог так ловко поддернуть крючок, если тот зацеплял живое, бьющееся за жизнь существо. И жизнь эта была в его руке.

И в то же время он вошел в азарт – не хотел быть хуже других. Он хотел, чтоб его любили. Это чувство рождало азарт, который и заставляет быть лучше остальных, даже если человек и не отдает себе в этом отчета. Азарт – это желание оказаться вдруг лучше себя.

А клевало уже у многих. И он пошел на компромисс. Он дергал не так, как чувствовал, когда надо было подсекать. Просто дергал – поймаю – поймаю, не поймаю – не поймаю. И рыба срывалась.

Если несколько рыб сорвется с крючка – они уже клюют осторожнее.

Он отстал. Он дергал, но промахивался – дергал рядом с рыбой. Одинокий, потерянный, уставший. И некуда было уйти. Все места были заняты: у каждого – своя рыба. И та, что выловлена – пусть один и тот же цвет, одно и то же счастье, – но это так лишь со стороны, а для поймавшего – она – своя. И она для другого – поймавшего – своя, только называющаяся так – чужая. Он же лишил себя своей рыбы и всей рыбы вообще.

Напряженно-болезненным усилием воли – с тем чувством, когда отчаянно и брезгливо давят ногой мельчайше-живое, ему удалось собрать себя, чтобы выловить одну довольно крупную рыбу.

– Я же говорил тебе, что у тебя получится. Я не сомневался в тебе, –поощрительно сказал его друг и сосед, вылавливая очередную.

Друг, вероятно, не видел, что у него было только одна. Отчаявшись догнать, он бросил свою, прыгавшую на берегу, добычу в воду. Пусть думает, что я так поступал всегда.

– Зачем? – спросил сосед.

– Не могу ловить.

– Подсознательно ты не хочешь ловить, – сказал сосед.

– Неправда, – не ответил ему он. – Я хочу и могу Не ловить.

И тут внезапно заметил – тихо и медленно по мелководью, что было рядом с той глубиной, где ловил, как она заплыла сюда? – осторожно двигалась огромная рыба – раз в десять больше самой крупной из пойманных. Она плыла, разрезая воду, словно поднявшаяся с глубины подводная лодка. Вот бы выловить ее руками. Тогда бы он обогнал всех. Намного.

Он пересек ей дорогу, войдя в воду. И пошел глубже. Она отплыла в сторону. Он подошел ближе. Она словно ждала его, ждала. И опять отплывала, когда он подходил. Он заходил все глубже. Все меньше у него оставалось шансов поймать ее. Но — он все-таки шел. Она плавала вокруг него кругами, как собака. И сделав последний круг, отправилась в открытое море. Но он все шел. И когда уже ступал на цыпочках, по горло в воде, она остановилась.

Рыба ушла хвостом вниз, встала почти вертикально, как поплавок, так что над водой полностью под углом появилась ее голова, с которой стекала вода.

Она молча раскрыла свой рот… Он поглядел в сторону ее молчания. И далеко и высоко увидел То…

В бесконечно темном небе стояли цветные огни. Они были неподвижны. Но напряженно всматриваясь, он увидел, что внутри огней происходил, меняясь, разноцветный день, все время разный, такой, как ему захочется. Он не мог усмотреть точно какой. Он стоял на кончиках пальцев. День этот был недоступен. Каждый огонь достижим с земли. И самолет. И звезда. Но тут, словно небо стало рекой, а огни горели на другом берегу этой реки.

5.

Это была такая экскурсионная машина. Они свернули с главного шоссе на шоссе длиной в четыре километра.

Над зеленым лесом было голубое небо, но ненамного выше над ним начиналось темное небо. Это было чем-то вроде декорации; но декорации живой. По бокам стояли экспонаты исторического прошлого Земли.

Небольшая машина легко вмещала множество, потому что все были прозрачны как воздух, без очертаний – как и он сам – хотя для самого себя он имел очертания.

Он знал, что является кем-то вроде экскурсовода, потому что больше других говорил, и поэтому ему приходилось больше смотреть, чтобы успевать говорить правильно. Он понимал, что больше того, что увидел бы другой, он все равно не смог бы рассказать, а потому, по закону сообщающихся сосудов, знания малознающего экскурсовода и экскурсантов к концу всегда уравниваются. Здесь это уравнивание происходило все время – поэтому-то все и были прозрачны и как одно.

По дороге они проезжали то ли терем, то ли церковь, возле которой лежали вповалку неживые люди в разноцветных кафтанах.

Остановить машину и сойти с нее было нельзя. Иначе бы машина исчезла, сошедший бы оказался навсегда в прошлом, неживые бы воскресли, и такое бы началось… Спастись можно было бы, дойдя до главного шоссе, но это было невозможно. И вдруг он понял, что возможно и что он это сделает. Надо только запомнить прямую дорогу. Обычно люди запоминают дороги путаные, чтобы не сбиться, а чего запоминать прямую? Он запоминал, запоминал, и когда уже подъезжали к городу, не выдержал и сказал:

– Я могу выпрямить время – выправить и оживить.

Один из сидящих – все были друзьями, а этот всегда был ему и всем страшным полудругом – сказал:

– Обделаешься. — И он вдруг увидел все его, ниже груди, внутренности, как в картинке анатомического атласа, как заспиртованный в реторте, четко очерченный весь его пищеварительный тракт с содержимым – мощные кишки и пищевод. И у него силою этого понимания заболела вдруг почувствованная у себя полость живота.

Другой, посерев, сказал ему:

– Наверное, он тоже видит твое дерьмо.

Но это было не так, потому что его знание о пути было не в желудке и не в кишках. Все распались и стали разными. Все выходили из машины. Но это не имело значения – она уже въехала в ослепительно белый городок, круглый, как круглая площадь.

Люди там ходили не отбрасывая теней. Когда вокруг ослепительно светло, люди, зажмуриваясь, не вмешиваются в дела друг друга.

Каждый был мир. Вот смотрел он на одного – и исчезал городок – он видел высокий старинный, плющом увитый дом, куда он приехал через несколько лет. Уже приехал и побывал. Но то, что предстояло ему – пройти по дороге – было потом. Всегда потом.

Видел другого, и видел сразу уже известную ему и раньше картину. И он сразу шел в ней по золотым пескам к синему морю, в котором нельзя искупаться, потому что его воспоминание об этой картине стало здесь ярким и приподнятым, как видение будущего, и настолько отчетливым, что отчетливость эту нельзя было вынести долго – она исчезала. А с человеком после этого он уже был знаком – ему предстояло познакомиться и не найти общего языка.

В окружающем ярком свете и говоре друзья как бы отдаляются и воспринимаются одинаково с незнакомыми. Но он встречался и с друзьями, и говорил, говорил, что ему предстоит пройти по дороге, и его отговаривали.

Он ходил от человека к человеку быстрым шагом, на нем были голубые джинсы и рубашка с короткими рукавами. А сбоку, на бедре – меч. И все отговаривали его. А ему хотелось дать им надежду выхода. И чтобы они его восприняли как героя-спасителя. Тут он лукавил – просто он знал способ. Но не мог же он рассказать эту тайну. Тогда бы он не смог пройти по дороге. Он встречался с друзьями своей юности на воздушных дорожках воздушного стадиона — и это тоже было мгновенным. И все отговаривали его.

Потом он решил зайти к матери. Ему сказали, что она умерла, а те, кто умер, живут в высоком прозрачном доме. Его мать жила на одном из верхних этажей. Но она уже приняла свой облик и напоминала бледно-голубую птицу в бледно-голубой комнате, и была уже не совсем его матерью. Те, кто умер, должны знать больше живых — но она не пускала его — и она тоже не знала, что он знает. Он остался один.

Все разбрелись по своим мирам. И был вечер, бедно-голубой, как ее комната.

И меч от многих его слов наполовину уже истлел. Он подошел к краю городка. Дорогу найти было невозможно. Он проговорил свое знание. Но остаться не имел права. А стал более незнающим, чем все.

Была ночь. И был в этой ночи свет иного дня. Над необозримыми лесными пространствами, над долинами и холмами, как пар, поднимался, то усиливаясь, то затихая, хор голосов — отпевание. И ступил за черту. Почти сразу сила этих голосов подхватила его и понесла в колдовские глубины леса.

И хотя несла она быстро его безвольное тело, изредка стукая о ветви, он не натыкался на стволы. Сквозь деревья мелькали просветы дороги.

Примечания:

1 Лев Константинович Книппер (1898—1974). Известный советский композитор, племянник Ольги Книппер-Чеховой.

2 Алла Владимировна Борозина (1908—1994 ). Драматург ( пьесы «Жалость», «Студент третьего курса» и др.), впоследствии жена кинорежиссёра Владимира Легошина. Евгений Шварц в «Телефонной книжке» писал о ней и её сыне Андрее: «Видно, пришлось хлебнуть ей много горя, так как была она в ранней молодости необыкновенно красива. Но обиды не озлобили ее, а породили в ней жажду хороших со всеми отношений. Страх боли. Она и пьесу свою приносила читать. И подарила что то в наше нищее сталинабадское хозяйство. Но не этим взяла, а искренним доброжелательством, и с ней мы подружились. Был у нее мальчик лет пяти-шести. Бледный, истощенный и необыкновенно сосредоточенный. Он все молчал. Уложат его спать, и он молчит».

3 Неведомая стая: Поэма о странствиях души. Предисловие к сказкам будущего, если оно будет. Стихи. Сказка/ Андрей Борозин.—М., Прометей.