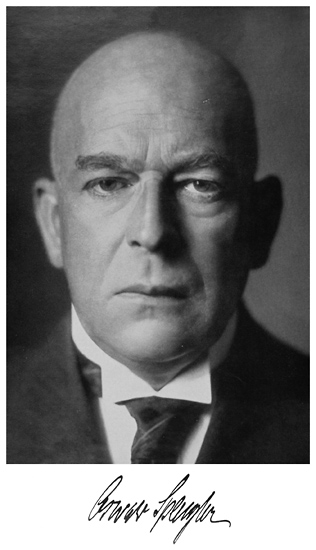

Освальд Шпенглер: надо зажигать фонари

29 мая, 2010

АВТОР: Ольга Балла

29 мая 1880 года родился немецкий философ Освальд Шпенглер

Выйди эта книга года на четыре раньше – всё могло бы быть иначе. Пожалуй, и не заметили бы – или прочитали бы совсем не так. Она была готова уже к 1914 году, — изданию помешало только начало войны. И лишь в конце мая 1918-го, когда исход уже чувствовался предрешённым, на книжных прилавках измученных мировой бойней Германии и Австрии появился первый том. Название гласило: «Закат Запада». Пять лет спустя книга выйдет по-русски под неточным, но уже неискоренимым заглавием: «Закат Европы».

Одинокий мюнхенский интеллектуал Освальд Шпенглер, бывший учитель гимназии в Гамбурге, проснулся знаменитым.

Самыми сильными из чувств тогдашних европейцев – по обе стороны линии фронта – были усталость, чувство безвозвратной утраты привычного, обжитого довоенного мира и совершенное непонимание того, что делать дальше.

Война нанесла слишком сильный удар по представлениям о человечности, разумности, прогрессе. Совсем недавно, в ХIХ веке, эти вещи переживались как очевидные, даже когда интеллектуалы доказывали их несостоятельность. Что бы те ни говорили — существовало повседневное чувство защищенности. Теперь его уже не было.

Всем хотелось услышать об этом – хотя бы для того, чтобы снять культурное напряжение. Но никто ещё не сказал.

Когда вышел первый том «Заката», многие подумали: вот оно! Казалось, Шпенглер дал точные имена если и не происходящему, то, во всяком случае, чувствам, с которыми оно переживалось.

А ведь и правда.

В противовес набившим оскомину идеям линейности всемирной истории и поступательного развития в сторону всё большего совершенства (с которыми война расправилась так блистательно) Шпенглер утверждал: нет ни общей для всех истории, ни её направленности, ни тем более «прогресса».

Историй много – как и культур, независимых друг от друга. Каждая – индивидуум. Вопрос, какая более «совершенна» или «прогрессивна», бессмыслен: они равноценны, ибо невозможна общая точка отсчёта, с которой их все можно было бы оценивать.

На самом деле Шпенглер их, конечно, оценивал. Поэтому и культур у него оказалось всего восемь. И критерий оценки у него был очень чёткий: полнота осуществления заключенных в культуре возможностей.

Итак, их восемь: зрелых, полностью состоявшихся. Египетская, вавилонская, индийская, китайская, майя, античная — «аполлоновская», арабская — «магическая» и западноевропейская – «фаустовская», наша. Возникшая «на северных низменностях между Эльбой и Тахо» в Х веке вместе с рождением романского стиля, она вступает в свою завершающую стадию, чтобы затем уступить место девятой, едва рождающейся — русско-сибирской.

Разные в своих основаниях, культуры – целостные организмы – непроницаемы друг для друга. Всё, что может казаться пониманием – иллюзия.

Вместо единства мировой истории Шпенглер предложил более глубокое: единство мировой жизни. Проходящие свои циклы культуры-организмы – лишь частные ее случаи.

Культурные общности шире этнических. Так, «арабская» — это скорее европейская культура между падением Рима и Х веком, и включает в себя Византию, а «фаустовская» объединяет народы не только Западной Европы, но и Северной Америки.

Каждая привязана к определённому ландшафту – он создаёт подробности её устройства. У каждой – своя судьба: внутренняя, всё в ней определяющая необходимость. В основе каждой – «прасимвол». Культура выражает его всеми своими формами, и это придает ей единство. Для «фаустовской» культуры это – бесконечное пространство.

Направленность и необратимость у истории, правда, всё же есть. Но – в пределах каждой культуры. Как всякий организм, культура проходит стадии зарождения-детства, становления-юности, расцвета-зрелости, упадка-старости – и, наконец, неизбежной гибели. На всё у каждой – около тысячи лет.

Предсмертная её стадия – «цивилизация». Культура перерождается: омертвевает, переходит от «души» к «интеллекту», теряет способность к порождению новых форм, переходит к повторному использованию уже наработанного материала – пока, исчерпав свои силы, не угаснет. Симптомы цивилизации: господство и переизбыток техники, вытеснение искусств ремеслами и инженерией, творчества – рациональным конструированием, органичного – искусственным, подчинение природы, урбанизм, войны.

Чередование стадий развития – значит, и конечное угасание – происходит с той же закономерностью, что властвует над всеми живыми организмами, объективно и неподвластно человеческой воле, как любые законы природы. Культура может быть сломлена на взлете насилием извне, как индейские культуры Месоамерики. Но никакая сила, никакая добрая воля, никакие разумные проекты, никакое правильное поведение не спасут её, исчерпавшую свои возможности, от гибели.

Культура Запада вступила в последнюю, «цивилизационную» стадию в начале ХIХ века. Все изменения в ней объясняются этим и будут лишь усиливаться. Мы переживаем «первые заморозки» грядущего окостенения. Окончательное угасание европейского культурного мира ожидается после 2200 года. Всё, что возникнет потом, не будет иметь к нему отношения.

Первый том книги Шпенглера произвёл фурор и породил огромную литературу, причём не только публицистическую. Карен Свасьян сосчитал, что только за 4 года (1921-1925) и только в Германии библиография работ о Шпенглере состоит из 35 наименований. В следующие 5 лет количество резко падает и, несмотря на отдельные колебания, прежних масштабов не достигает уже никогда.

Благодаря тому, что книгу прочитали именно в катастрофическом 1918-м – к ней, во-первых, оказались восприимчивы, причём очень разные слои читающей публики. Во-вторых, истолковали её апокалиптически, как предвестие гибели.

Здесь – корень мифа о Шпенглере: «пессимист», «консерватор», «глашатай гибели культуры», «предвестник катастрофы»… Определив восприятие Шпенглера в ХХ веке, этот миф предрешил быстрое разочарование в нем той же публики, которая так стремительно сделала его «властителем дум» в 1918-м.

Но Шпенглер не был пессимистом. Он даже написал об этом статью – «Пессимизм ли это?». Её перевели и на русский, причём вполне оперативно, в 1922-м. Не услышали и не поверили: не было потребности слышать и верить.

Конец культуры, по Шпенглеру, не катастрофа – хотя катастрофические события, например, войны, обычно сопровождают исчерпание прежних форм жизни. Это – переход в иное состояние, постепенное угасание; закат, естественный, как закат солнца, — за ним наступает ночь, и надо зажигать фонари. Это время полно человеческих смыслов и возможностей жизненных проектов. В нём можно и должно вести себя достойно. Но чтобы быть настоящими, смыслы и проекты должны соответствовать новому состоянию.

Поэтому-то «на общем собрании какого-либо акционерного общества или среди инженеров первоклассного машиностроительного завода можно… обнаружить больше интеллигентности, вкуса, характера и умения, чем во всей живописи и музыке современной Европы»: там больше правды, потому что – больше соответствия новому состоянию.

Он был уверен: у каждого возраста культуры, как и у каждого человеческого возраста, своя правда и своя мудрость. Это было очень трудно принять тем, кому не нравилась и «цивилизация» в его изображении, и те смыслы, что он в ней видел. Это вызывало такое сопротивление у причислявших себя к сторонникам той или иной разновидности прогресса, что признание Шпенглером за жизнью в цивилизации своей правды и своих смыслов прочитывалось чуть ли не как «приглашение к самоубийству» (Ю. Давыдов в 1983 году). Тут уж ни об анализе, ни о диалоге, ни о понимании не могло быть речи: включались защитные механизмы культуры, причём очень глубокого залегания – не зависящие от персональной «злонамеренности» или «ограниченности» конкретных критиков Шпенглера.

Оспорив возможность универсального смысла истории, он покусился на защитную суть культуры. Культура – дом, защищающий человека от внечеловеческого хаоса. А Шпенглер посмел указать на то, что этот дом ограничен своими стенами и охвачен со всех сторон внечеловеческим, которое неизмеримо больше его и неподвластно усилиям обитателей дома.

Этим он радикально отличается от всех, кто и в его время, и после говорил о «кризисе» европейской культуры. Все прочие говорили, по сути: европейской цивилизации угрожает кризис или даже гибель, поскольку то или иное в ней — неправильно. Не те ценности, не те цели, не те поступки… Этим люди портят то, что само по себе хорошо и вечно. Главное, вовремя исправить неправильное, и всё будет хорошо. А уж в рецептах, как и что исправить, недостатка не было.

Шпенглер же утверждал: что бы мы ни делали – всегда есть и будут вещи, которые не в нашей власти и в которых мы ничего не сможем исправить. Высказал он это предельно страстно, но увидел с бесстрастностью естествоиспытателя. И этого ему не простили.

Сразу же по выходе первого тома «Заката» на книгу набросились профессиональные представители едва ли не всех затронутых в ней областей, обвиняя автора в дилетантизме.

Семеро крупных немецких профессоров выступили с этим аж в специальном выпуске серьёзного международного издания «Логос» за 1920-1921 гг: «Spenglerheft». Видный австрийский философ-позитивист Отто Нейрат, один из создателей и ведущих фигур «Венского кружка», не поленился написать целую книгу — «Анти-Шпенглер». Другой философ, Леонард Нельсон, посвятил «Закату Европы» издевательский трактат. «Ренегат духа, подрубающий сук, на котором сидит» (Ф. Мейнеке) – было одним из самых мягких звучавших тогда обозначений Шпенглера. Критика, переходя в брань, неслась из уст представителей разных наук и противоположных интеллектуальных и политических позиций. Массовой популярности Шпенглера это скорее способствовало.

Да, Шпенглер был дилетантом. Но это скорее его достоинство: преимущества этой позиции он использовал в полной мере.

Обилие знаний и дилетантизм не отменяют друг друга. Шпенглер ведь был чрезвычайно образованным человеком; по объёмам знаний он далеко превосходил многих профессионалов. Он закончил университет, защитил диссертацию о Гераклите – очень неакадемичную по стилю и выводам, что уже тогда вызвало сопротивление профессуры. Дилетантизм – это позиция, и у неё есть свои культурные смыслы.

В «недостаточности» дилетантизма — одновременно и его плодотворный избыток. У великих дилетантов куда больше шансов стать великими мифотворцами: они свободнее. Они переходят границы потому, что «не знают» о них или не хотят знать; они делают невозможное, не заботясь о том, что этого сделать нельзя. В них живее общечеловеческая цельность. Они – вечные проблематизаторы запретов, установленных профессиональной спесью – как и самой этой спеси.

Профессионал более защищён – бронёй своей профессии, стоящей между ним и миром. Дилетант более чувствителен к щелям в любом профессиональном построении, через которые проникает неподвластный, неподконтрольный профессии мир, намного её превосходящий. Свою уязвимость он может превратить в орган для восприятия мира. Шпенглер так и сделал.

Роли профессионалов и дилетантов в культуре взаимодополнительны и взаимно необходимы. Это и показал Шпенглер, открыв своей дилетантской выходкой огромные поля деятельности для множества профессионалов. Намеченные им направления многие годы потом разрабатывали серьёзные учёные – А.Тойнби, П.Сорокин, Л.Мэмфорд, Р.Арон, Й.Хёйзинга, Х.Ортега-и-Гассет. На его вызовы так или иначе ответили М.Хайдеггер, Г.Маркузе, М.Хоркхаймер и Т.Адорно, Т.Кун, М.Фуко, Г.Башляр, Ф.Бродель, П.Фейерабенд… Список можно и продолжить. Если учесть все отголоски влияния Шпенглера, включая плодотворные опровержения, придётся признать: он, во многом в решающей степени, определил евроамериканский интеллектуальный и общекультурный климат столетия.

Степень его персональной устарелости ничего в этом не меняет. Сейчас уже смешно ссылаться на Шпенглера как на авторитет по какому бы то ни было из конкретных вопросов, но он растворён в воздухе, и деться от этого некуда. Такая живучесть дана лишь великим дилетантам. Профессионализм преодолевается: он – конкретное достижение. Дилетантизм – по сути, нет: он – вечно открытая возможность. Способная наполняться любым содержанием.

Шпенглера растащили по кусочкам – и нейтрализовали. Положения, идеи, интуиции, раскритикованные у него современниками-профессионалами, позже, в руках других авторов, воспринимались спокойно – будучи встроены в другие цельности и работая на другие цели.

Ярость профессионалов-современников – свидетельство того, что Шпенглер задел тогдашнюю европейскую культуру за что-то очень чувствительное.

Причина острого внимания к его книге – лишь отчасти в том, что она вышла на исходе мировой войны в разгромленной Германии. Есть причина более глубокая – хотя связанная с войной и с изменениями в европейском восприятии мира, которые ею были вызваны. Она – в том, что в эти десятилетия шло становление неклассических форм в разных областях культуры. Это обнаруживало себя и как «кризис» форм, считавшихся «классическими» или вообще единственно возможными. Нарушение сложившихся границ между областями знания и действия, пересмотр их правил не могут проходить безболезненно, особенно когда они глубоки.

В таких ситуациях растёт роль дилетантов – разведывателей неосвоенных смысловых пространств и возможностей, авантюристов, которые, в силу своей «нерегулярности», с меньшим сопротивлением, а то и с согласием, жертвуют правилами и границами былой надёжности.

У профессионализма с его жёсткими предписаниями и запретами, кроме прикладных значений, есть и более глубокое: это один из важных источников общекультурной устойчивости. Профессиональное знание, оформленное правилами своей добычи и подачи – надёжный инструмент с возможностями, которые считаются хорошо известными. Когда оно делается проблематичным – это повышает уровень общекультурной тревожности.

Шпенглер показал, сколь проницаемы границы между разными областями профессионального знания, между профессиональным и непрофессиональным вообще, между наукой и ненаукой… И это в то время, когда укреплённость границ – устойчивость и защищённость – стали проблемой в общекультурном масштабе. Мудрено ли, что это вызвало такое сопротивление? Случись подобное полувеком раньше (как было с нашим Данилевским), может, и внимания не обратили бы – мало ли что чудаки сочиняют! Тем более что Шпенглер был и не первый, и не единственный. Случись позже – выглядело бы трюизмом. Он бы занял другую культурную нишу. А тут ниша разрослась едва ли не до масштабов всей культуры.

Неспроста Шпенглер, среди прочего, обогатил набор ходячих идиом. Первейшее место здесь принадлежит обороту «Закат Европы». Он стал одним из самых «маркирующих» заглавий века и основой для формирования новых, вторичных идиом: так Т. Адорно обозначил состояние после Второй мировой как «после заката Европы». Пошло по рукам – особенно в последние десятилетия века, когда культурология стала модной – выражение «морфология культуры», наполняясь уже едва ли не какими угодно содержаниями. Обозначение европейской культуры как «фаустовской» — в основном после Второй мировой войны, когда Шпенглера стали извлекать из забвения – вошло в состав речи публицистов. Ввёл Шпенглер в словарь гуманитариев и диковинное им дотоле, взятое из геологии словечко «псевдоморфоз» — это когда содержаниями одной культуры заполняются чуждые ей формы другой и получают иной смысл.

Он уже на речевом уровне – то есть и для тех, кто его труда не осилил и не осилит никогда – создал в европейской культуре новые смысловые ячейки и возможности. Такие слова обречены на злоупотребление ими, на стирание их первоначальной остроты и свежести, но в этом нет ничего дурного. Так они входят в состав очевидностей культуры, образуют её естественную форму. В каждой культуре есть слой очевидностей и слой усилий – которые от этих очевидностей отталкиваются. Очевидности – необходимое условие усилий. Шпенглер был одним из тех, кто сделал слой очевидностей европейской культуры более плодородным. Кстати, самому понятию культурной формы научил нас опять-таки он.

Текст подготовлен для

«Шпенглер, открыв своей дилетантской выходкой огромные поля деятельности для множества профессионалов. Намеченные им направления многие годы потом разрабатывали серьёзные учёные – А.Тойнби, П.Сорокин, Л.Мэмфорд, Р.Арон, Й.Хёйзинга, Х.Ортега-и-Гассет. На его вызовы так или иначе ответили М.Хайдеггер, Г.Маркузе, М.Хоркхаймер и Т.Адорно, Т.Кун, М.Фуко, Г.Башляр, Ф.Бродель, П.Фейерабенд…»

Вот так дилетант!

кто тот «мудрец» который посчитал шпенглера дилетантом? правда еще чуть раньше о конце европы писал григорий ландау.