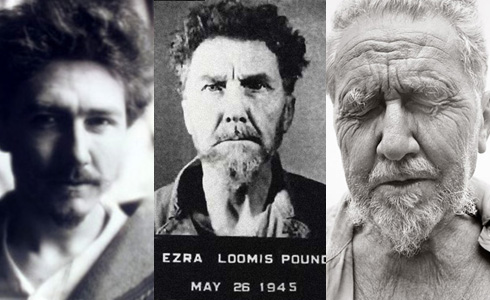

Эзра Паунд: «Мы потеряли лучащийся мир»

30 октября, 2010

АВТОР: Ольга Балла

30 октября 1885 года родился Эзра Паунд, американский поэт, издатель и редактор

«Make it new!» — звучал призыв, провозглашённый Паундом в самом начале его поэтического пути. «Поэзия ХХ века, — писал он в программном эссе «Prolegomena», — та поэзия, которая, я ожидаю, будет создаваться в ближайшем десятилетии, отбросит всяческое «сюсюканье», она будет жёстче и естественней, она будет <...> «пробирать до костей».

Конечно, он был человеком утопии.

В ХХ веке такое, впрочем, неудивительно, если не сказать банально. Это столетие словно нарочно было послано людям западной культуры для того, чтобы они как следует прожили, прочувствовали и переоценили свои отношения с утопиями и утопизмом. Но Паунд — особенный.

Он заплатил за свою утопию, как никто другой. Неделями в клетке. Буквально в клетке с прутьями, открытой со всех сторон, без крыши, в которой соотечественники-американцы держали изменника Паунда, как особо опасного преступника, в лагере для военнопленных под Пизой. Месяцами — в тюрьме. Тринадцатью годами — в психиатрической лечебнице. Смертью на чужбине (правда, этой чужбиной была горячо любимая им Венеция). Заплатил унижением, изоляцией, утратой друзей, телесного и душевного здоровья, распадом самой речи (опять же буквально: к концу жизни он подолгу не мог разговаривать). Заплатил обвинением в измене, выдвинутым собственной страной, к которой никогда не переставал чувствовать себя принадлежащим, хотя страшно её ругал и не уставал повторять, как многое он в ней ненавидит. (Он бранил и ненавидел Америку на правах своего. Только очень любящие так умеют.)

Всё это само по себе заставляет предполагать, что утопия Паунда была для него чем-то очень настоящим — совершенно независимо от степени её утопичности. И от степени её безумия и чудовищности — а таких компонентов у неё было более чем достаточно.

Нет, утопии это ничуть не оправдывает. Но очень много говорит о самом Паунде и о его времени.

И конечно, он был одним из самых важных неудачников своего века. Самых характерных, самых влиятельных. Таких, без которых его век попросту не смог бы стать самим собой. По крайней мере век литературный и англоязычный.

Его «Cantos» — «Песни», огромный эпос, призванный охватить всю историю, от античных истоков до современности, который он писал всю жизнь, с молодости до глубокой старости, да так и не закончил, — остались… не то чтобы непонятыми, нет… Понимания того, что и почему он делал, Паунд, несомненно, дождался. Со стороны тонких ценителей. Дело обстояло гораздо хуже: труд жизни Паунда не был востребован западной культурой — в том объёме и в том качестве, как он сам считал нужным.

Он не стал эпосом, который скреплял бы историю воедино, давал бы людям, живущим в ней, чувство общего смысла и общей перспективы. Именно — и только — для этого «Cantos» и писались. При всей огромной — центральной, культурообразующей — ценности литературы для Паунда труд его жизни был, по существу, предприятием вовсе не литературным. Не эстетическим, но этическим: он всерьёз хотел исправить этим текстом взаимоотношения своих современников с основами бытия. Вставить выпавший из пазов мир обратно в те единственные пазы Традиции, в которых, по мысли Паунда, мир только и мог продолжать нормальное существование. Сделать это Паунд намеревался исключительно эстетическими средствами: воздействием поэтического слова, радикально обновлённого и очищенного.

«Make it new!» — звучал призыв, провозглашённый Паундом в самом начале его поэтического пути. «Поэзия ХХ века, — писал он в программном эссе «Prolegomena», — та поэзия, которая, я ожидаю, будет создаваться в ближайшем десятилетии, отбросит всяческое «сюсюканье», она будет жёстче и естественней, она будет <...> «пробирать до костей». Она уподобится гранитным глыбам, её сила будет заключена в правдивости, в истолковательной мощи (при этом, конечно же, сохранится поэтическая сила высказывания); <…> поэзия вовсе не должна вставать на котурны назойливой риторики и пышного красноречия. Мы призовём на помощь скупые и строгие прилагательные — и тем вернее повергнем читателя в шок и вызовем у него потрясение. <…> я хочу видеть эту поэзию именно такой — аскетичной, обращающейся к миру напрямую, свободной от эмоциональной немощи».

С Эзрой Паундом произошло нечто очень типичное для крупных людей его столетия: его влияние на культуру — несомненно мощнейшее — было, по существу, растащено на побочные эффекты.

О неудаче такого масштаба многим, впрочем, остаётся только мечтать. Из источника его «Cantos» англоязычная литература не перестаёт черпать свои многообразные возможности и по сей день. И всё же выглядит это так: «Cantos» покоятся на дне литературного океана, как необозримо огромная туша затонувшего невиданного зверя, которым питаются, множась, стаи рыб, рыбищ и рыбёшек. Но сам этот зверь никогда не поднимется и не поплывёт. И не оставит собственного потомства — похожего на него и продолжающего его.

Даже очень эрудированным англоязычным людям читать это — вот просто читать, а не нырять каждую минуту в словари и энциклопедии — очень трудно. Вся эта величественная груда текстов не складывается в целое никакими силами. А ведь Паунд писал «Cantos» именно ради того, чтобы их понял — и сделал опорой своей жизни — каждый.

Почему мир не спасся? Причины тут — глубокие, структурные — не только в слепоте и эгоцентризме современников и потомков, но и в самом Паунде. В характере зверя, которого он выращивал всю жизнь и который в конце концов перестал слушаться его самого.

У Паунда не было собственного внутреннего стержня, на котором бы всё держалось. Не было ясного понимания того, куда и почему его эпос должен привести человечество. «Трудно написать рай, — признавался он в конце жизни, — когда все внешние признаки говорят о том, что ты должен писать апокалипсис».

Да только ли внешние? Его Традиция была, грубо говоря, химерой. Если она где и существовала, то только и исключительно в голове самого Паунда. И похоже, что цельного представления о ней не было и там. В отличие от Данте, с которым Паунд любил себя сравнивать, у него не было решающего, скрепляющего компонента всего проекта: веры. Ни в христианского бога, ни в богов того язычества, которому он очень симпатизировал.

В этой своей эпической культуросозидающей работе Паунд был совершенно одиноким. У него не было единомышленников и соратников. А если и были, то лишь в самом — блистательном! — начале его литературного пути (когда молодой американец умудрился стать идеологом и одним из основателей сразу двух литературных течений — имажизма и вортицизма). Но то было ещё в доэпический период его культурной работы. Чем дальше, тем больше Паунд оставался один.

Впрочем, к чужой точке зрения он тоже был восприимчив чем дальше, тем меньше, особенно если та сильно отличалась от его собственной.

Его единомышленниками и соработниками на поле Большого Общего Дела не были даже итальянские фашисты, горячим сторонником которых он себя искренне чувствовал и за работу на которых поплатился клеткой, тюрьмой и психушкой. Даже фашистские газеты иной раз находили тексты Паунда 40-х годов столь одиозными, что не брались их печатать.

К сороковым — уже к концу тридцатых — им явно владели навязчивые идеи. Главными из них были своеобразная экономическая теория — «теория социального кредита», способная, как верил Паунд, спасти мир от гибельной заразы «ростовщичества», — и маниакальный антисемитизм.

В своих выступлениях по итальянскому радио 1941—1945 годов, столь же знаменитых, сколь и невнятных (и итальянская цензура, и американская контрразведка подозревали, что это шифровки), он не уставал повторять о «жидомасонском заговоре». Говорил, что миром правит «тайный конклав неодолимо могущественных и порочных еврейских банкиров», а «коммунизм был изобретён евреями для своих еврейских нужд» и «Талмуд — единственный источник» большевизма. Искренней, личной и труднообъяснимой ненавистью он ненавидел президента Рузвельта, которого именовал Рузвельтштейном (в самый день Пёрл-Харбора объявил, что «Рузвельт находится во власти евреев ещё больше, чем Вильсон в 1919 году»).

Он всерьёз верил в свою способность влиять на ход мировой истории. Когда война в Европе уже шла, Паунд, давно живший к тому времени в Италии и уверенный, что дело фашизма — правое и спасительное, дважды ездил в США: убеждать правительство не начинать войну. Уже будучи в плену, сообщал американскому командованию о своей готовности быстро выучить грузинский, чтобы растолковать Сталину на его родном языке преимущества своей экономической системы.

Существует мнение, что Паунд симулировал душевную болезнь, чтобы спастись от смертной казни, — очень похоже на то, что у психиатрической экспертизы, признавшей его невменяемым и упрятавшей его на 13 лет в больницу, были к тому изрядные основания. (К слову, одним из тех, кто много лет боролся за его вызволение оттуда, был Арчибальд Маклиш, бывший во время войны помощником госсекретаря США и ближайшим сподвижником Рузвельта.)

А вообще Паунд был из породы первооткрывателей, первосоздателей. Из породы очень редкостной даже притом, что Паундов век, особенно вначале, был довольно щедр на таких людей.

Например, он заново открыл — едва ли не создал! — древнюю китайскую поэзию для своих англоязычных современников, выпустив в 1915-м сборник своих новаторских переводов из неё — «Катай» или, как это у нас ещё иногда переводят, «Старый Китай». Он открыл таким образом не одних только китайцев: переводил поэзию староитальянскую и провансальскую, писал подражания ей, что тоже было своеобразным способом перевода, переложил на современный ему язык англосаксонскую эпическую поэму VIII века «Морской скиталец». Этот монологичный, глухой к чужим мнениям, категоричный и надменный человек учил свою культуру говорить чужими голосами и проживать чувства других эпох как свои. Его переводам, с их своеобразной манерой не имитировать стиль переводимого автора, но вживаться в его видение мира, воссоздавать его душу, во многом обязан своими нынешними возможностями европейский верлибр.

Он очень много сделал для литературы первых десятилетий своего века и как критик (а также собеседник, катализатор, раздразниватель, генератор идей). «Из ныне живущих, — писал о Паунде американский поэт и учёный Карл Сэндберг, — он сделал больше всех, чтобы пробудить новые устремления в поэзии». А было это в 1916 году, когда Паунду шёл всего 31-й год и первая песнь «Cantos» ещё не увидела света.

Он остался бы в истории и без всякого эпоса. Да он в ней и остался, ещё до эпических и демиургических претензий и помимо их.

У него было исключительное чутьё на всё сильное, нетривиальное, жизнеспособное в литературе. Он был не просто литературным секретарём, но и собеседником Уильяма Батлера Йейтса — великий ирландец, будучи старше Паунда на 20 лет, обсуждал с ним свои стихи и прислушивался к его мнению. Он формировал литературную среду, сводя пишущих и думающих людей друг с другом, вбрасывая в эту среду идеи, растравливая в ней дискуссии. Он был чутким редактором: фактически создал классическую поэму Томаса Стернза Элиота «Бесплодная земля», сократив её вдвое и придав ей новую структуру. Поколения читателей знают «Бесплодную землю» именно в том виде, какой придал ей Эзра Паунд, а сам благодарный автор посвятил её своему другу с дантовскими словами о том, что Паунд — «лучший мастер», «il miglior fabbro», чем он сам. Он дал культурную жизнь «Улиссу» Джойса — именно благодаря Паунду этот роман впервые (1918—1920) опубликовал американский журнал Little Revue, в издании которого Паунд участвовал как европейский соредактор. Таким образом, уже совсем молодой Паунд фактом своего участия изменил сам состав литературы своего времени, а тем самым и последующих времён.

Он открыл литературе — даже шире: культуре своего времени — новые горизонты, предложил — с интересом ею принятые — новые формы восприятия мира.

В 1913 году в руках у молодого, но уже успевшего прославиться поэта оказался архив недавно умершего американского дипломата и востоковеда Эрнеста Феноллозы: вдова Феноллозы сочла, что именно Паунд сможет разобрать и опубликовать бумаги её покойного мужа наилучшим образом. Она не ошиблась, и как ещё не ошиблась! Если бы не Паунд, Феноллоза так и остался бы в глазах тогдашнего учёного сообщества китаистов чудаком-маргиналом — его экстравагантные идеи вызывали у коллег сильный скепсис. Паунд же, оказавшись владельцем огромного количества переводов и подстрочников из китайской и японской литературы, множества разных заметок о дальневосточной культуре, дал всему этому новую жизнь. На основе Феноллозовых представлений (пусть химерических, неважно!) о том, как устроено восточное мышление, он разработал программу для своей культуры: научиться видеть вещи как они есть. Выучиться языку, который, как китайские иероглифы у Феноллозы, был бы не слепком с понятий в голове, но голосом самих вещей.

Но всего этого Паунду было слишком мало. Он, страстно любивший литературу, никогда не сомневался в её глубоко инструментальной природе.

Он и обновлять её собирался ничуть не ради неё самой, но исключительно ради обновления и спасения мира.

«Мы, кажется, потеряли, — писал он в 1934 году в статье об итальянском поэте Гвидо Кавальканти, — лучащийся мир, где одна мысль острым чистым краем прорезает другую, мир движущихся энергий…» В этот мир подлинности и силы необходимо было, чувствовал он, вернуться.

Именно поэтому в середине жизни он смог отойти от литературы почти совсем, отдав огромные объёмы времени и сил экономике и политике, а «Cantos», которые он время от времени всё же писал тогда, перестали быть литературой.

В явно пристрастном прочтении Паундом бумаг Феноллозы коренится и страстное его увлечение конфуцианством, которое он всерьёз предлагал в качестве основы для жизнестроения своим современникам. Вот прямо таким, как есть, без всяких изменений и адаптаций. Современники в лучшем случае раздражённо смеялись. Фашизм и конфуцианство в его очень индивидуальным образом устроенной голове не только не противоречили друг другу, но даже были частями одного целого.

«Раскаялся» ли Паунд? Большой вопрос.

Уже в больнице он яростно отстаивал свои взгляды, выступал в поддержку куклуксклановца и неонациста Джона Каспера. Прибыв по освобождении, в 1958-м, в Неаполь, он приветствовал встречавших его фашистским салютом.

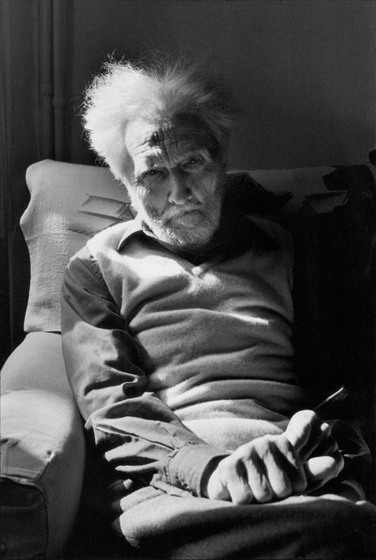

Да, на склоне лет у него повернулся язык публично назвать «Cantos» неудачей. В 1967 году в разговоре с (восторженным своим почитателем!) Алленом Гинзбергом Паунд прямо сказал, что «Cantos» — бессмыслица, что там везде тупость и невежество, что он слишком многое в этом тексте непоправимо испортил, в частности тем, что впустил туда чересчур много политики. Более того, тому же Гинзбергу он признался, что антисемитизм был самой худшей его ошибкой. Антисемитизм, но отнюдь не фашизм. Тут он ни в чём не каялся. Разве что сокрушался о том, что всё вышло совсем не так, как ему казалось когда-то нужным.

Может быть, это было просто признание поражения. Настолько честное, насколько это вообще возможно.

Много недосказанного.