Несколько строк о Достоевском

17 ноября, 2011

АВТОР: Дмитрий Степанов

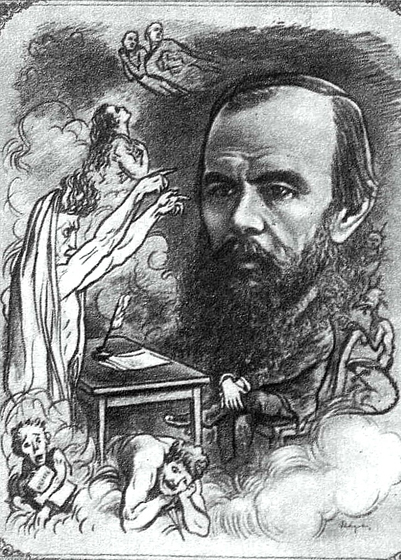

Личности и творчеству Федора Михайловича Достоевского посвящено бесконечное множество всевозможных исследований, которое с каждым годом пополняется все новыми работами. Им несть числа, ибо бесконечен Достоевский, беспределен и его художественный мир. «Ум теряет надежду когда-либо проникнуть до конца в этот мир: слишком чуждой кажется нам при первом познавании его магия, слишком далеко уносит в беспредельность его мысль, неясно его назначение, — и душа не может свободно любоваться этим новым небом, как родным». (Стефан Цвейг).

И все же есть несколько строк, которые смогут объяснить судьбу Достоевского гораздо полнее даже самой обстоятельной его биографии. Строки эти принадлежат другому большому художнику и посвящены еще одному Поэту: «… нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему.

Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.

Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; и мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказания мира Нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». (Книга Пророка Исайи. Гл. 53: 2-5).

Достоевский не производил никакого внешнего впечатления. Он был незаметен, невзрачен и угрюм. Н. Н. Страхов отмечал, что Достоевский, «несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица». По свидетельству В. В. Тимофеевой, «это был очень бледный — землистой, болезненной бледностью — немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным, изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов». Подобным образом описывали Достоевского и другие современники: «Он вспоминается мне невысоким, тщедушным, с лицом бледным, напряженно-сосредоточенным и неприветливым, с живыми, проницательными, чернеющими, как угольки, глазами; все обличье его являло что-то нервное и болезненное. Рядом с красивым, величавым старцем Тургеневым Достоевский казался маленьким и невзрачным». (Граф Д. Олсуфьев). «На эстраду вышел небольшой сухонький мужичок, мужичок захудалый, из захудалой белорусской деревушки. Мужичок зачем-то был наряжен в длинный черный сюртук. Сильно поредевшие, но не поседевшие волосы аккуратно причесаны над высоким выпуклым лбом. Жиденькая бородка, жиденькие усы, сухое угловатое лицо». (В. А. Поссе).

Незначительная и даже отталкивающая внешность Достоевского усугублялась его не всегда понятным современникам болезненным поведением. Внутренние мотивы его «эксцентрических» поступков никому не были интересны; все отмечали лишь их внешний «взрывной» эффект, который очень скоро принес ему сомнительную славу безумца и юродивого. Как только не называли его современники: «больной», «сумасшедший», «злобный», «одичавшая собака», «юродивый мистик». Характерно, что некоторые из подобных характеристик относятся и ко времени общественного признания Достоевского. Когда одни называли его пророком, другие восклицали с недоумением: «Достоевский — совсем сумасшедший. Бог знает какой мистицизм несет».

На всем протяжении своего творческого пути Достоевскому приходилось слышать критические отзывы, напрочь отрицавшие его талант. С его восприимчивостью больно было прочесть, что его произведения — это «бред юродивого мистика». Но еще больней было знать, что подобные оценки его творчества принадлежат и его бывшим друзьям, некогда признавшим его талант, его судьбу. Простоватый И. И. Панаев никогда не был разборчив в формулировках и разил наверняка: «…Кумирчик наш стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт. Бедный!.. мы погубили его, мы сделали его смешным». Н. А. Некрасов искренне был уверен: «Достоевский вышел весь. Ему не написать больше ничего значительного».

Достоевского не сломали подобные отзывы, насмешки и оскорбления заклятых «друзей» и оппонентов. Как не сломали его каторга, многочисленные лишения и болезни. Более того, он неоднократно признавался в том, что его творчество неотделимо от его страданий, что именно им он обязан своими прозрениями. Характерно, что его morbus sacer никогда не подвергалась лечению; он не скрывал, а культивировал ее.

Что же помогло ему выстоять там, где ломались его более здоровые и менее восприимчивые современники (как, например, С. Ф. Дуров, вышедший из «мертвого дома» вместе с ним, но не возрожденным, а конченым человеком)?

Чувство пророческой судьбы. Это чувство зародилось в его душе довольно рано. В черновых набросках к «Житию великого грешника» он признавался: «Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, охватила его еще в детстве». Подтачиваемое неизбежными сомнениями это чувство окончательно укоренилось в нем во время его блистательного литературного дебюта и более не покидало его никогда. Оно помогло выжить в каторге, безропотно сносить многочисленные страдания и, главное, постоянно стремиться к высшим достижениям, к выражению своих идеалов.

Он дорожил своим чувством пророческой судьбы. Достоевский боялся признаться в нем окружающим — давали о себе знать глубокие душевные раны, нанесенные ему «друзьями» времен его дебюта, — но выражать его скрыто посредством чтения чужих текстов он мог себе позволить. Он часто декламировал вдохновенного пушкинского «Пророка» и любил читать волнующие строки Огарева:

Порой среди ночного бденья,

Глухого полный вдохновенья,

Я в старой Библии гадал

И только жаждал и мечтал,

Чтоб вышли мне по воле рока —

И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

Достоевский был признан пророком при жизни. После прочтения «Речи о Пушкине» его называли гением и пророком не только его восторженные поклонники, но и вековечные оппоненты. «Тургенев … бросился меня обнимать со слезами, Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. «Вы гений, вы более чем гений!» — говорили они мне оба». Очарование пушкинской речи, впрочем, очень скоро рассеялось и уступило место потоку новых критических уколов в адрес Достоевского.

И только похороны писателя стали подлинным общенациональным признанием его пророческой стези. Они удивили многих: и соратников, и противников. «Похороны талантливого писателя как-то неожиданно превратились в похороны пророка», — недоумевал их очевидец В. К. Петерсен.

Посмертная мировая слава Достоевского лишь утвердила за ним право называться пророком, выразителем общечеловеческой боли, призванного не «судить Божью тварь», а свидетельствовать о человеке перед Богом, способного за человеческими страстями видеть страстотерпие. Знаменательно, что позднее, размышляя над судьбой Достоевского, Томас Манн выразил значение этой судьбы словами, смысл которых удивительно напоминал известное высказывание Исайи о пророческой стезе. Он отмечал, что гений Достоевского теснейшим образом связан с его болезнью: «… его психологическое ясновидение, его знание душевного мира преступника, того, что Апокалипсис называет «сатанинскими глубинами», и прежде всего его способность создать ощущение некой таинственной вины, которая как бы является фоном существования его порою чудовищных персонажей, — все это непосредственным образом связано с его недугом… Болезнь!.. Целая орда, целое поколение восприимчивых и несокрушимо здоровых юнцов набрасывается на создание больного гения, того, чья болезнь переросла в гениальность, восхищается им, восхваляет его, уносит с собой, делает достоянием культуры, которая жива не единым домашним хлебом здоровья. И все они будут клясться именем великого безумца, они, которые теперь благодаря его безумию уже избавлены от необходимости быть безумными. Они, цветущие здоровьем, будут питаться его безумием, и в них он будет здоровым. Другими словами: иные взлеты души и познания невозможны без болезни, безумия, духовного «преступления», и великие безумцы суть жертвы человечества, распятые во имя его возвышения, роста его чувств и познаний, короче говоря — во имя высшего его здоровья».

Но еще более характерно свидетельство о Достоевском как о Христовом пророке, принадлежащее такому отчаянному богоборцу, каким был Фридрих Ницше. Последний сравнивал художественный мир Достоевского с миром Евангелий, и отмечал, что в новое время Христос возможен только в мире Достоевского. В черновом отрывке к своему эссе «Der Antichrist», озаглавленном «Иисус: Достоевский» он высказался не без потаенной боли: «Я знаю только одного психолога, который жил в мире, где возможно христианство, где Христос может возникать ежемгновенно… Это Достоевский».

Спасибо за статью. Интересно.

Давно пора разобраться с Достоевским (пора ему припомнить, что и он способствовал победе царизма над революционерами в 1880-х). Достоевский = «идиот».

Бубе: — Не будете ли Вы так любезны подсказать, кого Вы пытаетесь защищать в лице так называемых революционеров?

С Днём рождения вас, Фёдор Михайлович!

Если Пушкин — » это все НАШЕ » , то Достоевский — это » все для всех » . С Днем рождения, Вас Федор Михайлович !