Текст публикуется с разрешения журнала Story.

В искусстве есть фигуры, чье величие несомненно. Принято

считать, что Пушкин – великий поэт, а Моцарт – гениальный композитор; в

отношении Лермонтова или Малера можно высказать сомнение, а Пушкин с Моцартом

не обсуждаются. Точно также и Сезанн – признан отцом современного искусства,

величайшим живописцем Нового времени. Между тем объяснить простому зрителю, чем

он так хорош – затруднительно.

Ренуар писал прелестных женщин, Моне писал романтические

пейзажи, Делакруа воссоздал всю историю Франции, Ван Гог явил щемящую любовь ко

всему живому, Гоген изобразил бегство от гнилой цивилизации, Роден изваял

героев – но попробуйте сказать, что же такого нарисовал Сезанн, чтобы остаться

в веках. Он ведь крайне скучный художник.

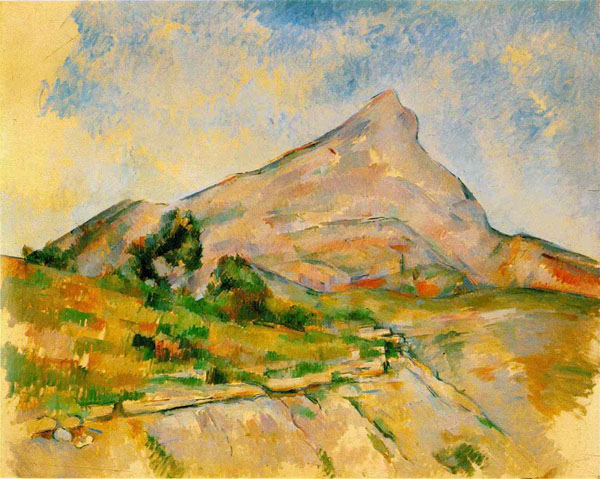

Сезанн с монотонным упорством повторял три-четыре сюжета,

воспроизводил одни и те же композиции всю сознательную жизнь. Перечислить его

картины просто: он писал гору Сен-Виктуар, купальщиц на берегу водоема,

натюрморты с яблоками, немногочисленные портреты. И это все.

Все художники так или иначе повторяются. Мастера Возрождения

по несколько раз писали сюжет Распятия или Благовещения. У Ван Гога есть

несколько вариантов Подсолнухов (шесть картин) и три варианта «Башмаков

художника». Это нормально, что мастер возвращается к важному мотиву, уточняет

детали. Но вообразите себе, что Ван Гог писал только башмаки и подсолнухи, изо

дня в день, опять и опять.

А Сезанн поступал именно так. Он написал сотню холстов с видом горы

Сен-Виктуар, сотню холстов с купальщицами, полторы сотни натюрмортов с

яблоками, слегка передвигая предметы на столе – бутылка слева, вазочка справа

или наоборот. Конечно, у Сезанна встречаются пейзажи и без горы (хотя почти

всегда Сен-Виктуар на заднем плане, не заметить гору в окрестностях города

Экс-ан-Прованс затруднительно), имеются также и натюрморты с цветами,

существует композиция «Пьеро и Арлекин», повторенная дважды. Но это даже не

проходит по разряду исключений из правил: в картине «Пьеро и Арлекин» в костюме

Арлекина изображен сын художника – Поль; то есть это та же модель, что и на

портретах, то же выражение лица, тот же наклон головы. В пейзажах долин –

изображение перелесков и домиков, спрятанных в зелени, в точности повторяет

изображение склона горы Сен-Виктуар. Одним словом, творчество Сезанна можно

охарактеризовать как однообразное. Сезанн удивительно монотонный художник.

Всем приходилось слышать, как музыкант разучивает гаммы, а

некоторые даже оказывались соседями таких начинающих музыкантов – пианист за

стеной воспроизводит тот же фрагмент, опять и опять, снова и снова, каждое

утро. Всякий из нас сталкивался с собеседником, который повторяет одну и ту же

мысль (не всегда яркую) много раз, таких людей называют занудами.

Вот Сезанн как раз и был таким занудой.

В живописи Сезанн – долдон. Он бубнит одно и то же, упрямо и

монотонно. Вы не дождетесь от него резкого жеста, как от Родена; не увидите

яростного мазка как у Ван Гога, невообразимого ракурса, как у Дега, – нет, в

его картинах все предельно статично и последовательно. Мазок к мазку, бледно

зеленый рядом с чуть более темно-зеленым, от зеленых цветов постепенно движемся

к синим, кисть кладет мазки равномерно и бесстрастно; неторопливое движение

руки, напоминает работу человека, кладущего кафель в ванной комнате. С годами

статика стала маниакальной потребностью; случалось, что модель шевелилась во

время сеанса – тогда Сезанн приходил в неистовство, несколько раз даже разрывал

холст, на котором рисовал.Палитра мастера – была лишена выразительных особенностей.

Если поглядеть на палитры Матисса или Тернера, вы можете прямо по деревянной

дощечке увидеть картину – все эмоции выражены в яростных замесах. Например,

художник работал преимущественно красным – значит, посередине палитры будет

огромное красное пятно, доминирующий цвет аранжируют пятна контрастов –

размером поменьше. В случае Сезанна – палитра вам ничего не скажет; он

располагал цвета по ученическому кругу, обычным методом спектра, выдавливал

краски понемногу, пользовался всеми цветами равномерно, накладывая мазок поверх

мазка плоской кисточкой. Его картины похожи одна на другую; конечно, не до

такой степени, как квадратики Малевича похожи на квадратики Мондриана, но все

же это очень родственные изображения.

Помимо того что эти однообразные полотна напоминают нам о

гаммах музыканта (сходство усугубляется тем еще, что многие вещи Сезанна не

закончены – кое-где оставлен белый холст), это еще напоминает ритуал молитвы.

Верующий ежедневно произносит одни и те же слова, вкладывает в эти слова – в

зависимости от состояния души – разную экспрессию, но слова те же самые.

Делакруа, например, отправлялся каждое утро в Лувр, чтобы копировать классиков

или делать наброски с античных статуй – и называл эти упражнения «утренней

молитвой». Но все же, будем справедливы, помимо «утренней молитвы» Делакруа

написал сотни оригинальных холстов с разнообразными сюжетами. А в данном случае

мы слышим слова молитвы, которая повторяется опять и опять – и выражение голоса

не меняется.

С такой же монотонностью и занудством относился Сезанн и к

своему признанию современниками; его картины не принимали на выставки, а он

продолжал их предлагать. Принято считать, что он жил независимым затворником –

так оно и было («мой отец был гениальный человек, он оставил мне двадцать тысяч

франков ренты»), в деньгах Сезанн не нуждался. Однако этот независимый

затворник ежегодно посылал свои картины на выставку в Салон, где его картины

неуклонно отвергало жюри. Это трудно понять. Если ты презираешь своих

ограниченных коллег – то для чего упорствовать в желании получить признание?

Однако художник не оставлял усилий, при том что результат был предсказуем: его

картины не менялись, не менялось и отношение к ним.

Стиль Сезанна радикально поменялся однажды: ранний Сезанн

очень бурный и яростный, романтический и пастозный. Нагромождения краски,

вихревой мазок –

Сезанн был человеком бешеного взрывного темперамента; просто удивительно, как

он впоследствии научился себя обуздывать. Его юношеские картины больших

размеров и размашистые – их, впрочем, тоже не принимали на выставки по причине

их развязности; критики даже подозревали, что картину «Пунш с ромом» художник

написал в состоянии опьянения. От этого бешеного стиля Сезанн отказался сам,

вдруг.

Картины ранних лет и темы имели соответственные: «Убийство»,

«Нападение разбойников», «Вакханалия» – и куда буйство все исчезло? Он вернулся

из Парижа, где искал счастья, обратно в Экс; в столицу наезжал, но редко,

превратился в отшельника.

Отныне темы картин упростились до банальности: яблоки,

бутылки и гора на горизонте – и никаких разбойников. И облик самого мастера

изменился разительно: была в юности буйная шевелюра, клочковатая борода, трубка

в зубах, куртка нараспашку – как раз таким обычно и представляют художника. А

затем художник словно высох: застегнул себя на все пуговицы и облысел. Он даже

стал носить фуляр и галстук, не выходил из дому без шляпы, походил на

профессора университета.

Можно сказать, что размашистая юность исчезла без следа, однако неистовость

преобразовалась в упорство и упрямство: Сезанн стал фанатиком расписания,

последовательной трудовой дисциплины. Вообще, никто так много не работает, как

совершенно независимый человек, не подгоняемый внешним приказом и логикой

рынка: только свободный человек, не связанный вернисажами, отчетами, докладами,

может осознать необходимость регулярного труда. Так возникают характеры,

добровольно посвятившие себя изнурительной работе – люди, наподобие Ван Гога и

Сезанна. Никто их холстов не ждал, именно поэтому они рисовали каждый день до

изнеможения.

Сезанн неоднократно повторял, что клянется умереть за

работой; слово свое сдержал буквально – возвращаясь с мотива, упал и умер.

(Точно так же, в поле, закончив очередной холст, завершил жизнь и Ван Гог –

выстрелил себе в сердце).

Сезанн изменил образ жизни; богемная юность была забыта – стал работать

размеренно, с традиционным французским педантизмом. В отношении французских

художников бытует мнение, будто они легкомысленны и фривольны; наше восприятие

французской культуры сформировано беглыми мазками импрессионизма и авантюрными

романами; однако французская культура невероятно рациональна и в педантизме не

уступает германской. Надо сказать, что даже такие воздушные художники как Моне

и Ренуар были крайне рациональны, что уж говорить об их антиподах – о Дега и Энгре.

Расчет и бесстрастие, дисциплина в каждом штрихе – именно

это признак французского искусства; германский мастер увлекается, германским

мастером часто руководит страсть, экстатическая немецкая живопись забывает о

пропорциях и ломает перспективу. Но холодная французская эмоция не позволяет

художнику так увлечься, чтобы забыть про детали. Вообразите, сколько тщания

требуется воздушному пуантилисту Синьяку, чтобы аккуратно разместить мириады

своих точек на поверхности холста; вспомните сверхтщательные рисунки

французского Ренессанса, Клуэ и Фуко; поглядите на академические штудии Шарля

Лебрена; такое ощущение, что французские мастера никогда не волнуются – в конце

концов, это единственная европейская страна, вовсе не знавшая экспрессионизма.

Даже буржуазная Бельгия произвела на свет Джеймса Энсора и его страсти – но

французская культура не знает экстатического жеста в искусстве. Наконец,

примите во внимание наиболее рационального из философов – Рене Декарта. Поль

Сезанн был воплощением французской рациональности: он выстроил свою жизнь

сознательно, изолировав себя от внешнего мира, он поставил перед собой цель и к

цели шел, сообразно организовав быт и работу.

Очевидно, что художник переживал отсутствие признания; в

конце концов, у всякого художника есть некоторая доля тщеславия; однако Сезанн

подавил в себе эмоции и стал работать по расписанию. Он по инерции посылал

работы в Париж, комиссии знатоков его картины отклоняли; он привык. Порой

раздражение прорывалось в разговорах, так он однажды сказал сыну «все наши

сограждане – идиоты по сравнению со мной», другой раз – дело было в Париже – на

вопрос коллеги, куда он держит путь, ответил саркастически: «Сам видишь, ты

идешь в Академию, а я – в мастерскую». Обиделся на друга юности Эмиля Золя,

изобразившего его в виде художника-неудачника в романе «Творчество», часто

называл Золя «проклятым идиотом». И это, пожалуй, все. В конце концов, для

человека, проведшего в одиночестве добрых тридцать лет, некоторая доля

мизантропии извинительна. В целом, он владел собой идеально.

Прошло пять лет, прошло десять лет, пятнадцать – и одинокая

позиция неуступчивого Сезанна сделалась столь ощутимо заметна в мире моды, что

с ним пришлось считаться. Тут бы ему – по всем законам светской биографии – и

следовало приехать, завоевать Париж. А ему уже было неинтересно.

Постепенно его добровольное отшельничество стало притчей в

светском мире и координаты в искусстве изменились; Сезанн сознательно отошел в

сторону от центра, уехал из столицы, но его позиция была столь основательна,

что центр сместился, передвинулся в его сторону. Его одобрения стали искать

столичные новаторы, с ним мечтали познакомиться те, кто хотел сказать

независимое слово. Его общества искал Гоген, ему стремился показать работы Ван

Гог, к нему в гости приезжал Эмиль Бернар – все модные мастера болезненно

хотели узнать, что думает о них Сезанн. Это затворничество напоминало положение

Толстого в Ясной Поляне или проживание Солженицына в Вермонте: художник

находится очень далеко от столицы искусств, но именно он представляет

искусство.

В те годы, в точности как и сейчас, искусство было областью,

где властвовал закон круговой поруки: светские связи, взаимные договоренности,

полезные знакомства, общие друзья, журнальные коллективы и кружки – это

равномерное столичное жужжание считалось культурной жизнью, и стиль отношений

диктовал стиль в искусстве. В те годы впервые оформилось такое явление как

журнальная критика: разумеется, во времена, когда решения об искусстве

принимались при королевском дворе, критики не было – а в республике фигура

независимого критика стала значительной. Критики формировали рынок, их дружбы

искали, перед ними заискивали. Мыслителей среди критиков не было, но

законодатели мод – являлись на каждом шагу. Умы волновала борьба имперского

академического стиля с импрессионизмом, авангардом тех лет. На смену лаковым

академическим полотнам пришли пестрые неряшливые холсты импрессионистов, вместо

батальных сцен на рынке стали предлагать речные заводи и сцены ресторанного

быта.

Критики боролись за импрессионизм, называли этот стиль

проявлением демократизма, свободного мышления; публика разделилась на два

лагеря – впрочем, ситуация усложнялась тем, что сами художники-импрессионисты

обидеть буржуа не собирались, они стремительно врастали в буржуазный быт. Клод

Моне, кстати сказать, закончил свои дни ближайшим другом и наперсником премьера

Клемансо, человека отнюдь не сентиментального, производившего в жизни совсем не

пейзажи с кувшинками, но напротив – войну. Впрочем, дружба с «Тигром» Клемансо

и успехи на рынке были у импрессионистов впереди, а пока столичные страсти

кипели – Эмиль Золя, друг юности Сезанна и в какой-то мере его проводник по

парижским лабиринтам, был в самом пекле событий; в этом противостоянии двух

лагерей, столичному деятелю предлагалось принять одну из сторон. Ты за новое и

прогрессивное – или за отжившее своей век старье? А тут еще Франко-прусская

война, тут еще и Парижская коммуна, Курбе участвует в разрушении Вандомской

колонны; манифесты и декларации. Золя – друг юности – пишет яростные памфлеты;

от художника требуют разделить страсти века. Выбирай немедленно: по какую

сторону баррикад ты станешь! А Сезанн лишь пожал плечами.

Сезанн просто уехал прочь – он терпеть не мог академическое

искусство, а импрессионизм презирал.

Фактически импрессионизм тех лет нашел себе новую, до того

не исследованную рынком нишу, – городское мещанство. Персонажи пьес Лабиша,

герои водевилей Кальмана и рассказов Мопассана желали получить в гостиную

искусство – но только свое собственное искусство, не взятое напрокат из дворца

Бурбонов, а созданное специально для них. Адвокаты и врачи, банкиры и

рестораторы готовы были платить за картины, изображавшие их быт, их вкусы, их

радости. И, когда стиль жизни этого класса оформился, – то закономерным образом

пришла в столицу и живопись больших бульваров. Модистки и актрисы Ренуара;

собрание спортивных мужчин в яхт-клубе («Завтрак гребцов»), запечатленное тем

же мастером; посещения оперы, воспетые Сислеем; бесконечные ресторанные сцены;

мирные пейзажи близ загородных резиденций – в целом, это не что иное, как

воспевание мещанского образа жизни.

Именно обеспеченный городской средний класс и стал

потребителем импрессионизма – и, тем самым, диктовал представления о

прекрасном.

Фактически, то направление в искусстве, которое мы именуем

«постимпрессионизмом» – а оно представлено тремя именами: Ван Гог, Сезанн и

Гоген – следует именовать «контримпрессионизмом», антиимпрессионизмом. Эти

мастера не возникли позже импрессионистов, но существовали параллельно с ними,

были с импрессионистами знакомы, иногда работали буквально бок о бок. Просто

они придерживались полярных взглядов: за всю свою жизнь Сезанн не написал ни

единого городского фланера, ни одной кокотки, ни одного мещанина. Вы не найдете

у Сезанна ни ресторанной сцены, ни прогулки под зонтиком по бульварам, ни

портрета пышноусого отдыхающего в соломенном канотье.

Сезанн рисовал только крестьян, яблоки и горы.

Фактически, вся сознательная жизнь мастера прошла в

однообразной работе над одними и теми же сюжетами: это всегда холсты небольших

размеров, изображения одних и тех же предметов, цветовая гамма выдержана все в

тех же лиловых тонах.

Эта сумрачная лиловая карнация образуется в восприятии от сочетания любимых

сезанновых тонов: пепельного лилового неба, сизого облака, свинцово-серого

цвета каменной породы, сухой охристой дороги, карминных всплесков – на черепице

или яблоках. В итоге образуется тот характерный сумеречный сливовый цвет,

который сразу заполняет наш глаз, едва мы входим в зал Сезанна.

Среди картин Сезанна я выделяю сравнительно позднюю вещь из

собрания Лондонской национальной галереи, это портрет молящейся крестьянки,

вцепившейся в четки. Вся фигура подалась вперед в каком-то упорном порыве веры,

глаза упрямые, губы сжаты. Свинцовый колорит картины придает ощущение драмы,

конечности жизни; крестьянка молится – и мы понимаем, что основания у молитвы

имеются. В этой вере вопреки, в этом экзистенциальном осознании бренности и

достоинства бытия – сказалась основа творчества Сезанна. Его страсть – а он с

юношества был человеком страстным – постепенно нашла выход в экстатической

вере; он был порывистым, но с годами, укрепившись в вере – стал каменным. Его

картины напоминают теперь горную породу, мазки наслаиваются друг на друга так,

как, собственно, и образуется горная порода, слой за слоем. Краска каменеет,

поверхность холста напоминает горный кряж.

Сезанн любил сопоставление живописца с каменотесом: «каменотесом» он окрестил

Гюстава Курбе за плотную красочную кладку; сам он в этом отношении Курбе

превзошел.

В юности писал сочиненные композиции, то была дань увлечению

символизмом; в символических сценах с преувеличенно беглым мазком – не грех и

промахнуться мимо формы. В дальнейшем художник отказался от преувеличения и от

скороговорки; работал скрупулезно и медленно, как каменщик, выкладывающий

стену. Натурщиков доводил буквально до обморочного состояния – Воллар

вспоминает, что Сезанн, пригласив его позировать, установил стул на ящик, с

таким коварным расчетом, чтобы уснувший Воллар непременно упал – а если сидеть

неподвижно, то все обойдется.

Зрелые вещи Сезанн писал долго, тратя по сотне сеансов на

холст. Резонный вопрос: «А зачем же так долго?» (Гоген, например, выражался

так: «Тратить более четырех часов на холст, исходя из цен на масло, я не могу

себе позволить»; Делакруа говорил «картину надо выполнять одним прыжком» и

т.д.) – такой вопрос отметался.

Сезанн объяснял просто: говорил, что он еще не понял, какой

именно цвет и в каком количестве положить вот на этот кусочек холста. И часто –

после сотни сеансов – белые пятна оставались незакрашенными: он так и не смог

понять, какой цвет там класть. Художник работал, уточняя любую подробность,

любую шероховатость формы – причем здесь имеется в виду не фотографическая

точность изображения предмета, но точность сопричастности предмета другому

предмету, своего рода равновесие форм в среде. Идея сопричастности, помимо

очевидной христианской составляющей, – а Сезанн был верующим католиком – может

быть истолкована также с точки зрения неоплатонизма.

Сезанн постоянно занимался поиском того, что Пастернак

передал строчкой «как образ входит в образ и как предмет сечет предмет».

Имеется в виду то, что наш глаз видит постоянно, но ум не всегда фиксирует:

взаимопроникновение форм. Именно изображение взаимопроникающих форм и есть творческий

метод Сезанна.

Поглядите на любые два предмета на столе: у каждого из них

имеется форма, но есть еще и определенная форма воздуха, заключенная между

предметами, у этого воздуха есть очертания, объем и свой цвет. Цвет воздуха

соткан из цвета вещей, расположенных вдали, за предметами первого плана. Но и

эти, удаленные в перспективе предметы, которые вписаны в пространство между

первыми двумя предметами, они тоже имеют свои очертания и очертания воздуха

вокруг себя. Стало быть, жизнь пространства, связывающего предметы,

усложняется: ведь зримый мир наполнен бесконечным сочетанием разнообразных

предметов, удаленных и приближенных к нам. Вообразите, что вы пишите не сами

предметы, но их соединения; вы пишите протяженность сложного пространства, а предмет

возникает как бы в награду за внимательный труд, предмет выплывает из созданной

вами плотной среды. Этим и занимался Сезанн.

Он писал нечто прямо противоположное тому, что изображали

импрессионисты, писал не впечатления от воздушной массы, в которой плавает

пестрый мир, но густую субстанцию среды, которая упорно вылепливает сама из

себя предметы. Таким образом, мы можем сказать, что Сезанн изображал эйдос – то

есть тот изначальный (по Платону) сгусток смыслов, который производит из себя

идеи и воплощения этих идей.

При этом данная философская, совершенно неоплатоновская

задача – проявляет себя как сугубо натурная: все эти бесконечные сочленения

единого целого надо проследить.

Исходя из этой эстетики, любопытно проанализировать два

главных сюжета мастера: «Купальщиц» и «Гору Сен Виктуар».

«Купальщицы» – произведение непонятное, чтобы не сказать –

нелепое.

Изображение обнаженных женщин тем более странно, что Сезанн

был болезненно целомудренным; не целомудренным даже, но женоненавистником –

постоянно опасался подвоха со стороны женского пола, боялся попасть в сети.

Понятно, когда Ренуар рисует обнаженных дам в купальне, или

Энгр изображает нагих одалисок в бане: эти мастера и в жизни отдавали должное

женским прелестям. Начиная с «Сельского концерта» Джорджоне тема «купальщиц»,

подхваченная Рубенсом, а потом Мане в "Завтраке на траве", а затем и

Пикассо в его поздних реминисценциях классики, – дает повод нарисовать прелести

полураздетой дамы; да и Рембрандт изображал свою жену Хендрикье как купальщицу (см.

холст из Рейксмузеума).

Сюжет извиняет фривольность; но Сезанну фривольность чужда.

Сезанн боялся любого искушения, тот же Воллар рассказывает, что натурщицей

(Сезанн, в отличие, от Домье, который умел рисовать по памяти, мог рисовать

только пристально глядя на предмет) – натурщицей для фигур купальщиц была

избрана престарелая жена садовника: от нее не могло исходить опасности.

Предание умалчивает, позировала жена садовника обнаженной или нет, но и от ее

услуг Сезанн спустя пару сеансов отказался. Собственно говоря, «Купальщицы» –

единственное произведение Сезанна, написанное без единого взгляда на природу.

Зачем он постоянно возвращается к этой теме? Зачем женоненавистник пишет нагих

женщин? – это – вариант искушения святого Антония? Это предположение

подтверждается, например, ранней вещью "Искушение Св. Антония", в

которой впервые появляются нагие фигуры – впоследствии эти дамы и превратились

в равнодушных купальщиц, так как искушение явно не удалось. Искусить святого

неуклюжие дамы вряд ли бы смогли; Сезанн не умел изображать соблазнительных

женщин. «Купальщицы» Сезанна – это нагромождение валунов, лежбище каменных

скифских баб. У дам, нарисованных Сезанном нет ни талий, ни лодыжек, ни шей, ни

плеч – это изваяния, обтесанные грубой рукой.

Что он хочет сказать этим сюжетом? Зачем это нарисовано – и

повторяется с таким упорством?

Сезанн пишет столь густую плотную атмосферную среду – и

особенно это видно по лондонским «Купальщицам», одному из последних холстов, –

что формы объектов как бы выталкиваются из плотного лилового воздуха сами

собой, все вместе – скифские бабы и вечерний воздух – представляет единый

нерасторжимый зримый мир; если угодно, можно сказать, что Сезанн изображает

зарождение материального мира в его первичных проявлениях: так именно объект

возникают в природе и из природы.

Возникает то единство объекта и пространства, в котором еще нет места личной

воле, желаниям, соблазнам.

Это то первичное единство, которое импрессионизмом было

расчленено на атомы, рассыпано в конфетти буржуазным тщеславием. Маленькие

правды частной жизни, легкие сентиментальные удовольствия мещанина,

выгораживающего свой палисадник, сменило ощущение густой жизни, трактованной

как общей драмы. И такая умилительная сцена, как купальщицы – ну что может быть

драматичного в пикантной сцене у пруда? – преобразилась в эпос. Фигура,

движущаяся по холсту, столь значительна, что мысль о том, что перед нами

раздетая француженка на берегу водоема, не приходит в голову вообще – мы думаем

только о поступи рока.

Равным образом зрителю, привыкшему толковать натюрморты

буквально, неясно, что именно хочет сказать Сезанн своими натюрмортами. Так

повелось, что «тихая жизнь» предметов – есть иносказательный портрет

отсутствующего героя. Наиболее очевидно это выражено в «Стуле Ван Гога» и

«Кресле Гогена», но всякое изображение вещей делается для того, чтобы передать

образ жизни их хозяина. Ван Гог рисовал книги, которые читал, башмаки, в

которых ходил, письма, которые получал; Сутин изображал дохлых петухов и

освежеванную тушу как портрет военного мира; малые голландцы воспели свой

скромный достаток, – а что хотел сказать Сезанн своими яблоками? Что он любит

яблоки?

Яблоки были для него строительным материалом; однажды

философ Мамардашвили выразился так: «Сезанн думал яблоками», и это было неплохо

сказано. Мераб Константинович имел в виду то, что предмет, вплавленный в

предмет, как и цвет, вплавленный в цвет, есть условие существования цельного

мира – это необходимый для понимания универсума синтаксис. Первичная мысль не

окрашена еще в желание, тем более в соблазн, говорит Сезанн вслед за Платоном.

Сезанн потому так упорно разучивает гамму с яблоками на столе – что это именно

гамма, это грамматическое упражнение; это правило общего универсального языка.

Это яблоко не хочется съесть – оно не соблазняет вкусом; его яблочность – не в

потреблении, но в бытовании. Мир един, мы участники общей мистерии, и трудное

усилие, которое вплавляет предмет в среду – есть цель данного изображения.

«Он стоит всех – его стоит любой», как выразился однажды

Сартр о месте человека под солнцем; примерно это и пишет Сезанн. Это совершенно

христианская эстетика и структура изображения более всего напоминает среду

романского собора – те же простые суровые формы, то же лапидарное решение

пространства. Купальщицы более всего походят на романскую скульптуру, да и сам

мастер, сам Поль Сезанн с годами стал напоминать скульптурное изображение

святого Павла из собора в его родном городе Эксе. Разумеется, сходства с

апостолом достичь он не пытался, – просто к пятидесяти годам всякий человек

получает лицо сообразно своим трудам; но простое сопоставление имен (апостол

Павел – основатель христианской церкви) заставляет видеть в мастере из Экса не

просто художника, но того, кто научил искусство видеть по-новому, создателя эстетики

нового времени.

Так, в общем, и принято считать. Герберт Рид открывает

монографию о современном искусстве главой о Сезанне и выводит из его наследия

кубизм. Да и сами кубисты полагали, что ведут родословную от сознательно

упрощенных форм Сезанна.

Сезанн в известном смысле стал отцом всей живописи нового

времени – он создал народный язык живописи, подобно тому, как Данте снабдил

великую поэзию итальянским языком, а дю Белле перевел латинскую пышную риторику

во французскую речь. Сезанн научил религиозное романское искусство говорить на

языке современных простых форм – дал современникам урок того, как можно строить

из простых форм. Фразу, оброненную им дважды («природу следует трактовать

посредством шара, цилиндра и конуса»), кубисты сделали главным тезисом своего

учения, догмой нового времени. Следом за кубистами пришли еще более радикальные

новаторы, и все они поминали Сезанна, как отца новой религии, как того, кто

первый упростил язык искусства. Это, разумеется, совсем не так. Дело обстоит

прямо наоборот. В данном случае, интерпретация Сезанна искажает замысел самого

мастера и его работу.

Кубисты занимались тем, что рассыпали объект на составные

части, а Сезанн занимался прямо противоположным – сопрягал и связывал

рассыпающуюся действительность в единую плотную среду.

К геометризму Сезанн был равнодушен: упрощенные формы его

самого тяготили, просто иначе не получалось (ему все время казалось, что не

получается, но вот-вот получится!) соединить предметы в единое целое, притереть

форму к форме, воздух к воздуху. Вот и в романских соборах фигуры выполнены с

лапидарной лаконичностью – но вовсе не потому, что мастера отрицают сложность

тварного мира. Когда Эмиль Бернар попросил Сезанна объяснить свой метод – то

Сезанн, не найдя нужных слов, просто сплел пальцы, сцепил их, и сказал: «Вот

так». А что еще сказать?

Он еще любил повторять: «Следует оживить Пуссена на природе». Эта фраза о

Пуссене, не очень понятная, означала следующее:

Искусство измельчало, впечатления и легкие удовольствия

частной жизни – заставили забыть о том, что живопись призвана формовать мир,

придать конструкцию всему сущему. Главная миссия искусства принесена в жертву

суете и моде. Значит, требуется отстроить мир заново. Значит, надо отстроить

то, что разрушила суета и мода.

И в этом пункте рассуждения – а именно осознав намерение

Сезанна выстроить мир заново, обратиться к классицизму, вернуться к славе и

величию – в этом пункте рассуждения нельзя обойти вниманием современника

Сезанна, исторического персонажа, формулировавшего свои мысли по возвращению

славы и величия Франции – примерно теми же словами. Речь идет о Луи Бонапарте,

Наполеоне Третьем и его Империи, возникавшей параллельно с творчеством Поля

Сезанна.

Есть соблазн провести это сравнение буквально, сказать, что

Сезанн рядился в одежды классического мастера Никола Пуссена наподобие того,

как Луи Наполеон представлял себя Наполеоном Первым, покорителем Европы. И

впрямь настроение, которое можно определить как «тоска по целостности», было

всеобщим; дух времени, мысль, носившаяся в воздухе, потребность социума в былом

величии – была очевидна; вопрос лишь в том, как понимать величие. Эту общую

мысль и Сезанн, и Наполеон Третий безусловно выражали – но каждый по своему, и

различие между их позициями имеется существенное.

Поворот к Пуссену отнюдь не означал принятие имперской

эстетики; есть соблазн так решить, но это поспешное суждение. Поворот к Пуссену

– есть отказ от влияния иного художника, отказ от эстетики Рубенса.

Сравните раннюю живопись Сезанна, бурную, размашистую, плотскую

– и его сухие, каменные мазки поздней поры. А еще лучше: сравните ранних

«Купальщиц» с поздними версиями. Влияние Рубенса (ранние «Купальщицы»

фактически написаны по следам рубенсовских композиций и с рубенсовским

отношением к плоти) – было сокрушительным. Не только Сезанн, но и Домье,

Делакруа, Констебль, Гейнсборо, одним словом, любой крупный художник того

времени находился под влиянием эстетики Рубенса, «Гомера живописи», как его

было принято называть. Английский историк искусств Джон Рескин утверждал, что

гений Рубенса столь велик, что скорее природа подарит миру нового Микеланджело,

нежели мастера такого масштаба как Рубенс. Именно Рубенс и никто иной – своим

напором и жовиальностью вдохновлял мастеров последующих поколений – вплоть до

импрессионистов; вдохновлял Рубенс и молодого Сезанна.

Это как раз Рубенс был художником имперским, он был

дипломатом, живописцем четырех королевских дворов, придворным художником

Габсбургов и Бурбонов, любимцем короны. Именно пышность имперского Рубенса была

по вкусу Луи Наполеону и стилю Второй Империи, который утвердил

президент-император (из президентского статуса в императорское звание Луи

Наполеон перешел путем плебисцита, народ захотел вернуть монархию). Имперский

декоративный стиль новой Франции – той Франции, которая благополучно сгорела

под Седаном и дала себя растоптать Бисмарку, а до того успела покуражиться в

Крымской войне – имперский стиль был именно рубенсовского бравурного толка.

Театральных имперских полотен в те годы писали много – Деларош, Кабанель, да и

благороднейший Теодор Жерико успел посодействовать славе Наполеона Первого.

Сезанн все декоративное крайне не любил. («Золя советовал

мне изображать на пейзажах античных нимф – он хотел, чтобы нимфы гуляли под

деревьями Прованса! Проклятый идиот!») Сухой и строгий Пуссен, выбранный за

образец вместо бравурного Рубенса, имперским художником никогда не был, да и

античный Рим, изображенный Пуссеном – это ведь республиканский Рим, а вовсе не

императорский. Биография Пуссена отчасти напоминает биографию самого Сезанна:

художник уехал из Франции, жил в Риме, на родину не возвращался, писал руины

колоннад, а официальным живописцем Людовика не стал.(Людовик ХХ111 вызвал его в

Париж, назначил «первым художником», а Пуссен развернулся и уехал обратно в

Рим). Несомненно, мастер из Экса вдохновлялся не только живописью Пуссена, но и

его моралью стоика.

То, что Сезанн, отдав дань рубенсовской эстетике в молодости – обратился к

Пуссену, можно трактовать, если угодно, даже на социальном уровне – как отказ

от имперского мышления в пользу республиканской концепции. Он и называл себя

республиканцем, симпатизировал Курбе. Впрочем, собственную задачу Сезанн видел

не в разрушении Вандомской колонны и не в баррикадах.

Мир следует перестраивать, начав с эстетики.

Сезанн решил собрать разбросанные мазочки импрессионистов

воедино, сложить из них мир вновь, как собираем мы разбросанные ребенком

кубики. Пуссен, художник классицизма – олицетворял для Сезанна порядок и

фундаментальное основание миропорядка. Пуссен был взят как образец

последовательности в конструировании: но сегодня надо рисовать не римские

колоннады – но придать современному миру величие колоннад. Требовалось

превратить современный пестренький мир рантье и бульваров, демонстраций и

манифестов, пуантелизма и пустой риторики – в твердую конструкцию бытия. Вместо

легковесных жестов – постоянная работа по созданию единого универсума.

Поэтому и писал гору.

День за днем, возвращаясь на то же самое место, Сезанн снова

и снова писал одну и ту же гору. Доезжал до склона горы на пролетке, расставлял

треногу, ставил холст, писал гору на фоне грозного неба. Писал крайне медленно:

твердой рукой, укладывая мазок поверх мазка, он возводил гору на холсте. Цвета,

притертые друг к другу, как камни, от ежедневной работы сплавились в одну

породу. А ему было мало, он писал опять и опять. Сегодня – гора. И на следующий

день – гора. Ему казалось, что у него не получилось, надо повторить.

Так и молитву произносят каждое утро – одну и ту же, и

молитва от этого не делается ненужной. Напротив, от того, что молитву

повторяешь, крепнет вера.

Изображение горы имеет прямое отношение к понятию «горнее».

Сезанн всю жизнь утверждал горнее, он отстраивал заново веру.

Гору можно срыть – но непременно найдется подвижник, который

возведет гору заново.

ЧИТАЕТЕ? СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ >>