«Ребра милосердных». О рассказах Платона Беседина

29 апреля, 2014

АВТОР: Валерий Былинский

Когда я читаю книги, всегда пытаюсь услышать музыку. Даже в произнесенных словах, в мыслях – или есть музыка, или нет. Она вообще во всем значительном, что происходит в жизни. Не замечали? Впрочем, не важно.

Назовите то, что я именую «музыкой» – стилем, гармонией, ритмом, поэзией или еще как. Разумеется, я говорю о вечности борьбы подлинного с имитацией, цельного с хаосом, смысла с пустотой, прекрасного с отвратительным.

Все в мире делится на подобные две части. Как два полюса. И к каждому из этих полюсов – то в одну, то в другую сторону, то притягивается, то отталкивается – человек.

Потом уже, в одном из интервью, я прочитал, что Платон Беседин, оказывается, пишет свою прозу под музыку. Мне это показалось с одной стороны странным, а с другой – весьма символичным. Странным, потому что я с трудом представляю, как можно сидеть и писать, когда тебе в уши вливается из наушников мелодия. Да и вообще, как можно буквально сочинять под музыку, а не пытаться услышать ее в эфире космоса или, говоря традиционно, в душе?

Но в то же время я вспомнил – как чудесно и мне писалось однажды под звуки старого доброго рока (то были Deep Purple). Конечно, не всякая музыка подходит как фон – например, под Doors или Pink Floyd сочинять что-либо, на мой взгляд, невозможно – раздваивает, ведет к раздражению, тревоге, даже к какой-то космической панике. Но это – я. А Платон… Что ж, возможно, его писательство действительно напрямую питает Эвтерпа.

И неважно, какая мелодия его вдохновляет – Моцарт, Рахманинов или китайская национальная флейта. Хотя, как я слышал, Беседин ценит Rolling Stones.

Но факт остается фактом: без музыки – личной, индивидуальной мелодии слов и идей – литература пустеет, мелеет.

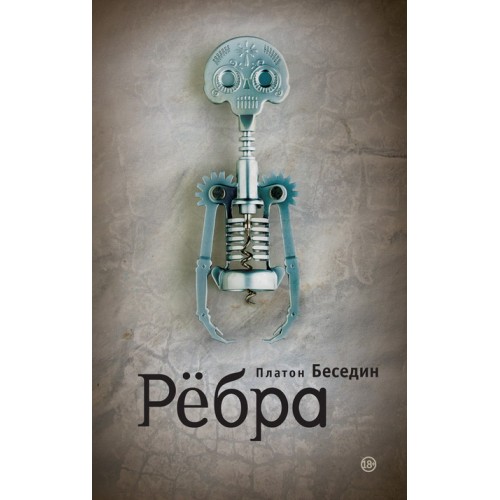

«Ребра» – так Платон Беседин назвал сборник своих рассказов. Ребра? Человеческие?

Ребра – основа жизни? Наверное. Но мне представляются почему-то жесткие, похожие на кости какого-то разбившегося при падении с обрыва динозавра – струны. Да-да, толстые, твердые, кривые, напоминающие то ли ребра рыбы, то ли бивни мамонта. Где-то треснувшие, лопнувшие – ребра-струны. Ребристые трубы органа. Струны-кости, на которых автор играет-пишет, напевает свои истории. Свою, личную историю. Местами наивную и даже фальшивую. Иногда слишком напыщенную. Нередко чрезмерно громкую, торопливую. Часто влажную, жаркую, грубую, чувственную. Местами чрезвычайно мощную, яркую, как пастозные мазки Ван Гога. Иногда опасливо-боязливую: мол, как бы кого не обидеть – тех, кто будет читать… Моментами приторно поучительную – особенно в тех местах, когда автор слишком прямо рассуждает о вере, церкви. Но тут же, нередко – музыка «Ребер» будто взрывается и приобретает какую-то совершенно ослепительную, пастельную, нежную красоту.

Мне не хочется сейчас разбирать все помещенные в книгу рассказы. Слишком разные они по высоте и силе своего звучания. Разделенные на четыре внутренние книги-разделы: «Глина», «Песок», «Зерна», «Соль» – кое-какие рассказы следовало бы, на мой взгляд, отделить и не помещать в сборник. Мешают, сбоят, написаны, вероятно, в слишком разное время. Но дело не в этом. Дело в том, что книга «Ребра» клокочет и брызжет, стреляет какой-то странно неправильной, но при этом высокой мелодией: так талантливый подросток, если его запустить в зал со всеми на свете музыкальными инструментами, лихорадочно пробует играть на всех – и вдруг попадает, играет настоящую музыку.

Попытка попробовать все звуки и краски, жажда жизни – вот что такое книга «Ребра».

Точные, горячие, пастозные слова-мазки:

«Ближе к вечеру впятёром выбрались из чащи. У каждого штыковая винтовка за плечами и воспалённые красные глаза. Лица бледные, измождённые, заросшие щетиной. Кожа натянута на кости, скулы выпирают. Льёт дождь. В нём мы как в кипящем котле. За спиной – лес, впереди – спуск в долину. В ней – как спичечные коробки – хаты… Спускаемся по холму вниз, к хатам, цепляясь руками за чахлые кусты и меся сапогами вязкую глину. Ноги в ней застревают, не пошевелить. Пока спустились, стемнело. Звёзд нет, луна почти вся затянута тучами; виден лишь бледный клочок, похожий на осколок тарелки…»

Это из рассказа «Милосердные».

*

«Прохожу этно-ресторацию «Казачок», сложенную из отёсанных брёвен, с тыквами и горшками у входа. Ногам в промокших ботинках холодно, сыро. И на душе неуютно, будто она и правда ушла в пятки. Мимо куцых елей сворачиваю на тропинку, иду вдоль покрытой ледяным панцирем затоки Днепра. Сугробы здесь не маслянисто-грязные, а нежные, млечные. Слышно, как урчит распираемый изнутри лёд.

Под ним, залегая на дне, терзается голодная рыба. Ей голодно, одиноко. Ждёт, когда тронется лёд…».

Рассказ «Крещение рыбой».

*

«Каждое утро вставал засветло, и выходил к Днепру встречать рассвет. Он полз густыми багровыми разводами из-за линии горизонта. И я чувствовал, как просыпается город. Слышал лай собак, плеск волн, чириканье птиц. Видел, как по Южному мосту, мерцающему в утренней дымке зелёными огнями, ползли сонные автомобили и вагоны метро, а на купола Печерской Лавры падали первые солнечные лучи. Работала ТЭЦ, и валил сизый дым, похожий на сладкую вату. Потом я шёл дальше вдоль берега по влажному песку с отпечатками собачьих лап. И вода забирала тоску и утешала…»

Это уже из рассказа «Восьмая шкала».

*

И всюду дорога. Жесткий пульсирующий ритм, когда герой куда-то все время идет, движется, едет, чаще всего к реке, к морю.

Вообще дорога – одна из самых важных составляющих прозы Платона Беседина. Главная метафора его героев. Путь, который надо пройти пешком – всегда, или почти всегда, пешком, или на каком-то медленном общественном транспорте, реже в машине – в этом есть что-то тревожное и настоящее. Когда увидеть, почувствовать подлинный мир можно только вот так.

Но это еще не все.

Если бы это было все – книга могла не получиться. Но в том-то и дело, что почти в каждом рассказе Платона – на пути его героя – происходит неожиданный всплеск событий, вспышка, взрыв, извержение.

Причем тогда, когда совсем этого не ожидаешь.

Например, в рассказе «Восьмая шкала», когда к едущему в троллейбусе Андрею подсаживает вроде бы мирный, хотя и чудаковатый, сосед Слава. Мирно беседуют.

И вдруг…

– Вставай!

Голос знакомый – осипший, как у волка из мультика.

– Два раза повторять не буду! Встать!

Поднимаюсь, опираясь рукой о липкость сиденья. Может закричать? Ведь за разбитым стеклом, через которое в салон набивается мокрый снег, – машины, люди, свобода. Почему все они проносятся мимо?

– Ну, так что делать будем, Андрейка?

Слава покачивает в руке пистолетом. Вижу красную нитку на его запястье.

– Чего молчишь? В штаны наложил? – согласно киваю. Что бы он ни спросил – надо кивать. – Ты же психолог, или такому вас не учили? От его «такому» жуки страха под моей кожей приходят в неистовство. Свободной рукой Слава лохматит волосы. Краем глаза замечаю, что мужики лежат на полу в лужах крови, похожие на морских звёзд, которых я коллекционировал в детстве. Где-то вибрирует мобильник.

– Ладно, будем кончать, – говорит Слава.

Раной после наркоза выкручивает где-то в паху. На глазах – плёнка, мир помутился. И почему-то больше нет запахов… Славин голос воспринимается искажённым, словно пропущенным через ретранслятор. У моего деда был такой механический аппарат, который он прикладывал к горлу, чтобы его слышали. Слава присаживается на край сиденья, говорит:

– Что у тебя за книга?

Хочу ответить, но вместо слов – заикающееся мычание.

– Отойди, – встаёт Слава.

Я отхожу. Он лезет в мой джинсовый рюкзак, достаёт книгу Сурожского. Смотрит на блестящую лаковую обложку. Читает название.

– «Духовная жизнь». Так что, – играет желваками Слава, – есть Бог?

Я невольно смотрю на него, часто моргаю, пытаясь избавиться от пелены на глазах. Странно, но только сейчас понимаю, что рядом со мной трупы. И вспоминаю свекольные котлеты, для которых неделю назад придумывал слоган. Они лежали на кухонном столе, будто вырванные селезёнки из японских хорроров, а я смотрел на них, думая, какой же ересью занимаюсь в свои тридцать лет.

– Ну так что – есть Бог?

Зрение проясняется, и я могу сфокусироваться на Славе. Он вспотел и прикусил нижнюю губу. У него пистолет. Ему надо отвечать.

– Наверное, – говорю я.

– Увидим…

Хлопок. И голова Славы превращается в свекольную котлету. Он валится назад, падает. Кто-то, что тот телевизор, выключил звуки, а за грязным стеклом мокрый снег, похоже, превратился в густой, точно клей, дождь. И кажется, все – в салоне, снаружи – вечны, никто не постареет и не умрёт. Жизнь остановилась, застыла, и лишь где-то во мне пульсирует ожившее сердце.

А в рассказе «Крещение рыбой»:

– Смотри, хозяюшка, какой чудесный судак! За такого штрафы платить, а я тебе его почти даром отдам!

Рыбак хватает судака и всучивает его в руки обалдевшей барменше.

– Бери, бери! – ухмыляется. – Всего за сотню отдам. Давай нам ещё по сто пятьдесят!

– А деньги?

– Судаком расплатимся! – рыбак тянется к бутербродам. – А денег нет, так что…

Но он не договаривает. Барменша, краснея, перехватывает судака в одну руку и, точно нагайкой, бьёт рыбака по спине. Слизкая чешуя оставляет влажное пятно на скособоченном ватнике. Рыбак вздрагивает, оборачивается, и барменша прикладывает его по лицу. Размашисто, хлёстко. И мерещится, что движение её будто крестом…

Но дальше, дальше – неважно, в конце любого из рассказов, или в середине – всегда есть прозрачная полынья смысла, которая обязательно должна быть, в которую нужно нырнуть:

– Пошли!

Трижды крещусь, читаю «Отче наш…» и с хлюпаньем захожу в Днепр. Вода – жидкий азот: парализует, сковывает. Но секунды, мгновения – и становится благостно, тепло внутри и снаружи. От берега – дальше, заходишь по пояс и, приседая, окунаешься – не с головой, – а вынырнув, растираешь себя водой… Стоишь в воде не больше пяти минут, а выходя, теряешь одну вьетнамку, плюхаешь мозолистой стопой в обледеневший берег, но всё равно на миг ясно чувствуешь то, «что принято называть душою». Кажется, будто окружающий мир раскатали как пельменное тесто. Чтобы выхватывать из него особенные круги. И всё: птицы, волны, дома – говорит словно шёпотом.

*

Днепр, Днепр… Вот еще одна милая, какая-то гоголевская черта в этих рассказах. Они южнорусские, мягкие. А в Днепр и правда хочется нырнуть, даже зимой, когда прочитаешь историю крещения рыбой.

«Ребра»…

Теперь мне все больше кажется, что рыбьи это ребра, и рыбий скелет. Который рисовали когда-то на камнях в катакомбах две тысячи лет назад.

На ребрах этих самых милосердных на свете рыб действительно можно сыграть настоящую музыку. Если, конечно, не перестанешь идти по дороге.

да х** он, и нет никто больше!