Пространство условной границы…

30 июля, 2015

АВТОР: Улья Нова

Татьяна Замировская принадлежит к поколению, взращенному детским журналом «Трамвай», поэтому с детства мечтала стать Мариной Москвиной, Людмилой Петрушевской или хотя бы Дэвидом Боуи.

Живет в Минске, учится в Нью-Йорке, занимается музыкальной журналистикой, пишет документальную колонку о сюрреальных столкновениях человека и живой природы, ведет джазовую передачу на воображаемом польском радио.

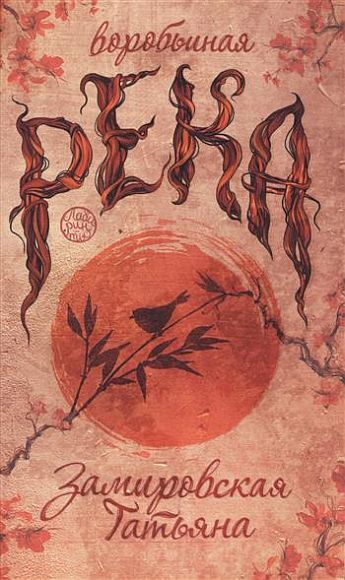

В литературном качестве появлялась на страницах культовых мертвых журналов «НАШ» (Днепропетровск) и «Крокодил» (Москва), а также вполне живого журнала vinah.livejournal.com. Постоянный участник уже вероятно легендарного проекта «ФРАМ» Макса Фрая. Автор двух сборников рассказов «Жизнь без шума и боли» (АСТ, Астрель, 2010) и (АСТ, Времена, 2015).

Улья Нова: Твоя первая книга «Жизнь без шума и боли», вышедшая несколько лет назад – сборник маленьких сюрреалистичных рассказов. В этой книге правда и неправда, жизнь и смерть, сон и явьперетекают друг в друга без границ, страшно, весело и свободно. Работа над первой книгой совпала с активным твоим присутствием в Живом Журнале. Какую роль играл блог в твоем писательстве? Чем он помогал? Чем вредил?

Татьяна Замировская: В последнее время я начала понимать, что текст – и не только текст, любой объект искусства – без аудитории чахнет и умирает, поэтому ретроспективно могу точно сказать, что Живой Журнал был той мифической областью Первого и самого Важного Читателя – и помимо этого, там все были друзья, настоящие, бывшие и будущие. Будущие – это самое важное. Нам повезло находиться в Живом Журнале именно в тот его период, когда там завязывались связи на всю жизнь, переплетались и складывались на наших глазах чужие судьбы, рождались люди, тексты и книги и возникала особого рода текстовая магия, которая, чего уж там, влияет на нас и сейчас.

Ну и самое важное: первая моя публикация в настоящей книжке (сборник ФРАМ «78») не состоялась бы без ЖЖ: именно там родился проект Макса Фрая с картами таро, где каждый писатель-участник получал одну из 78 карт и писал рассказ на эту тему. Я получила двойку жезлов: карта важная и судьбоносная, двойки всегда означают необходимость принимать решение. Cама карта символизирует господство, но в смысле «хозяин того, что ему принадлежит» – на ней изображен спокойный уверенный человек с маленьким глобусом в ладошке.

А еще она про обдуманный шаг в огромный новый настоящий мир и некоторую оголтелую смелость его сделать. Я написала два рассказа: один был ближе к толкованию карты с позиции «хозяин своего дома», второй был о необходимости выйти из этого «дома», расширить горизонты, Второй рассказ попал уже в мою собственную книгу – «Жизнь без шума и боли»: оно том, как судьба говорила с человеком посредством странных встреч с животным миром. Герою попадались то собаки, то попугайчики, то еще какие-то твари, которые будто говорили ему: прекращай все и начинай наконец-то жить свою жизнь. Эта тема с животными как знаками свыше, как видишь, давно меня преследует.

От Ангелов? От Дьявола? От людей? От книжной полки? От старика Фрейда? Твои рассказы – откуда они берутся?

В смысле источников все, боюсь, тривиально: советское детство, дикие травматичные тридцатые, Хармс-Введенский-Заболоцкий-Олейников, рассказы Людмилы Петрушевской, московский концептуализм и медгерменевтика, страшные детские истории про ирреальную жуть, выходящую из технологии (радио, проигрыватель пластинок, телевизор), отражение этих страшных историй в книгах Стивена Кинга и РэяБредбери, психоделическая литература американских 60-х (Кизи, Керуак, Гинзберг, Том Вулф, Ричард Бротиган). А еще магические тексты Набокова о дроблении, двойничестве и разрушении реальностей. Плюс болезненное столкновение советского иносказательного, трагичного сюра с полным свободы и восторга слогом американской и британской культуры – это все наложилось на мой подростковый возраст.

Технически каждый рассказ берется из желания разрешить некую проблему, разобраться в чем-то таком, с чем никто не разобрался так, чтобы мне это помогло. Думаю, нет смысла писать о проблеме, решение которой можешь найти в других книжках, это же захламление информационного поля – писать надо рассказы, которых не хватает тебе лично! Я пишу интуитивно, а что там откуда берется, поняла недавно, когда начала переводить свои тексты на другой язык – при переводе, выбирая то или иное слово, спрашиваешь себя: «Что ты хотела тут сказать?» и получаешь совершенно неожиданные ответы. Самоперевод – натуральная психотерапия. Но только если и правда хочется разобраться, откуда что берется. Зато, разбираясь, я поняла, что каждый человек пишет крайне осознанно – даже если ему приятнее казаться радиоприемничком и таким образом уходить от ответственности.

Насколько я знаю, между первой и второй книгой был довольно-таки мучительный, сложный «переход». Что пришлось изменить в себе, в своей жизни, в своих отношениях со словом? Какие метаморфозы требуются для того, чтобы написать вторую книгу (говорят, это самое сложное – вторая книга).

А это как раз вопрос ответственности. В первой книге я ушла от этой проблемы посредством «остранения» – в ней и героев как таковых нет, есть некие сгустки энергии, дрожащие символы; это все, по большому счету, коллекция паранормально-дзенских сюрреалистичных притч, где некому сопереживать, не с кем отождествляться – может, с автором? Но автора тоже нет, он отгородился своей функцией радиоприемника.

Белорусский писатель и философ Валентин Акудович, придумавший концепцию про собственное отсутствие (его «меня нет» такое мощное, что многие журналисты, делавшие с ним интервью, потом обнаруживали, что на диктофоне нет записи), прочитав эту книгу, сказал: «Ну, вторая такая у вас уже не получится, вы же это понимаете?»

Я спросила у своей подруги Жени Добровой, талантливейшей писательницы и знатока всяких магических штук «Как написать вторую книгу?». «Очень просто, – мистическим будничным голосом ответила Женя, – Первую книгу ты пишешь своей кровью. А вторую – чужой». И правда, моя кровь закончилась, а, чтобы брать чужое, необходимо установить границы себя – без границ «свой-чужой» пользоваться чужим невозможно, правда же? Cмена ракурса давалась болезненно.

Первые рассказы новой книги я написала в Нью-Йорке зимой 2011 года (я поехала туда в гости на месяц), когда в Беларуси были выборы. Один текст был о том, как люди уехали за границу во время выборов, проголосовали там в посольстве и поняли, что у них украли голоса: по-настоящему, они вдруг онемели, точнее, они говорили, но ничего не звучало. Овеществленный кошмар белоруса. Наутро после того, как я опубликовала этот текст в ЖЖ, я прочитала еще несколько чудовищных, немыслимых новостей из Беларуси (не буду их тут упоминать, это очень личное), проплакала несколько дней и перестала писать года на два-три, что ли.

Наверное, за эти два-три года тишины я училась тренировать ответственность и осознанность. В 2013 я взялась за дурацкий, но полезный эксперимент – пообещала оставшимся читателям своего полузаброшенного ЖЖ, что каждый день лета буду писать пост. Видимо, это было накачивание мускула ответственности, попытка осознать, что на самом деле всегда есть время писать, всегда есть темы, всегда есть читатель, и, если ты что-то обещаешь – самой силы обещания достаточно, чтобы не прекращать. Все всегда есть, просто понять это можно через чудовищное усилие воли, серию изнурительных упражнений – зато они наращивают мышцы, о существовании которых ты и не подозревал раньше. Поэтому вторую книгу я написала быстро, за год-полтора. Отчасти потому, что пообещала нескольким друзьям закончить ее в 2014 году.

Ты известный музыкальный критик, пишешь о музыке во влиятельные журналы Белоруссии и России. Какая музыка звучит, когда ты сочиняешь рассказы? Каким был саундтрек «Воробьиной реки» или отдельных историй, вошедших в этот сборник?

Болезненный вопрос! У меня маленькое расстройство восприятия – ничего не звучит, когда я пишу рассказы, мой мозг не интегрирует текст и звук, потому что они проходят по одному и тому же «каналу», как при синестезии. Я всегда вынуждена выбирать. Поэтому почти не могу писать тексты под музыку; не могу слушать аудиокниги, не воспринимаю жанр «тексты или стихи, звучащие под музыку» (расстраиваюсь, когда объясняю хорошим белорусам, записавшим что-то в жанре «коллаборация поэта и электронного музыканта», что не могу написать рецензию, мозг не справляется с этим жанром), почти не могу читать, если рядом говорят вслух, а на вечеринках, когда друзья включают музыку и болтают, я с трудом разбираю, что они говорят, и у меня скачет фокус внимания. Возможно, это из-за музыкальной гиперчувствительности: у меня хорошие и точные музыкальный слух и память, музыка забивает все восприятие.

При этом музыка вызывает у меня безумный поток образов, которые можно описать только через текст – я с этого начинала карьеру в музжурналистике, с наивного стремления декодировать музыку через образы и текст (кажется, этим я когда-то и «прославилась» – лет в 20 писала музыкальные рецензии так лихо и безумно, как будто нахожусь под всеми веществами сразу, мои редакторы так и не поверили, кажется, что я никогда ничего не употребляла). Потому что сама музыка для меня всегда была – текст. А текст – музыка. Мой близкий человек любит спать под музыку – как это возможно? Для меня это как спать и читать книжку одновременно – немыслимая вещь!

Впрочем, в смысле дробления реальностей и наложения одного на другое (двойничество, удвоение – чуть ли ни центральная тема всего, что я пишу) я, видимо, нахожу что-то общее со Стивом Райхом, американским минималистом, музыка которого кажется мне очень родной. Он работает с текстом, интонациями (как звучит та или иная фраза), при этом оперирует наслоениями, создавая призрачных, запаздывающих двойников мелодий – для него обычное дело записать живой квартет, который играет под запись этого же квартета, или создать партитуру для соло-гитары, которую человек должен вначале записать, а потом играть под эту запись; или же 18 музыкантов играют один и тот же аккорд, но с некоторым запаздыванием, и эти маленькие наслоения, двоения и опоздания создают новый смысловой слой, глубокий и сложный.

По сути, продублировав слои реальности, но с некоторым запаздыванием, мы получаем ни что иное, как историю и глубину самого запаздывания, переключая фокус на трещинки, провалы в ткани реальности и времени. Я тоже хотела бы писать именно про эти трещинки, царапины и провалы.

Основная тема сборника «Воробьиная река» – наши параллельные, фальшивые или же подлинные, но так и не прожитые жизни. Как и по каким приметам понять, что ты живешь не свою жизнь, что ты пошел по ложной тропинке? Есть ли возможность все исправить, не принося при этом жертв, не причиняя боли себе и другим?

Когда-то у меня была романтичная теория о том, что неслучившиеся великие вещи рассыпаются на бесконечность маленьких, чудесных и бессмысленных совпадений. Вернуться к этим параллельным неслучившимся вариантам судьбы нельзя, но использовать – или хотя бы изучать – эти восхитительные осколки наверняка можно. Вопрос в том, как именно. Знакомый, которого вы все время случайно встречаете на улице, так и не станет нам самым родным человеком, но все равно в общении с ним будет некая глубина и даже мистика. Мощь неслучившегося – отличная штука, можно ее обращать на пользу всевозможным жизненным и творческим проектам.

По сути, я написала сборник Ghoststories, рассказов о призраках, но это призраки непрожитых жизней; вот ты случайно выпускаешь кота на улицу, твой муж выбегает его искать, а возвращается вместо него совершенно другой человек, с которым ты, оказывается, жила все это время. Изучаю этот момент перехода – когда внезапно все вдруг меняется на нечто совершенно иное, но существовавшее с самого начала еще до момента изменения. Мне нужно, видимо, как Юнгу, переписываться с каким-нибудь квантовым физиком, чтобы более ловко это делать.

А насчет того, как можно все исправить (если очень уж хочется исправлять): во времена, когда ЖЖ еще был пространством силы, я это достаточно четко сформулировала: «определяя движения собственной пустоты касательно вселенской пустоты, я пытаюсь мыслить предельно катастрофическим образом. Если из этого ничего не выйдет, говорю я себе, прекрати превращать в это свою жизнь. Если не понимаешь, выйдет из этого что-нибудь или нет, напиши об этом что-нибудь, и если в том, что получилось, НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ — беги подальше, иначе просто исчезнешь. Я понимаю, что исчезну в любом случае, но гораздо приятнее исчезать оттуда, где ты есть, чем оттуда, где тебя и не было-то никогда». Так и живем.

Книга «Воробьиная река» в какой-то степени посвящена ощущению и сознанию границы. Между жизнью и смертью, фантазией и реальностью, сном и явью. Эта граница существует или она со временем возникает и укрепляется в нас самих, в нашей душе?

А это врожденное, писать про границы. Беларусь – универсальное пространство условной, вечно размытой, плавающей туда-сюда границы, она сама и есть мистическое приграничье, точка между двумя мирами, место перехода, липкая зеленая река беспамятства. Мы же контрабандисты, партизаны. Ныряем в эти зеленые воды за жемчугом, или ничем, или не ныряем, или не мы. Впрочем, я совершаю вылазки на ту сторону некоей бессознательной, слепой частью себя. Хватаю что придется: иногда ил или камушки, иногда рыбку, иногда мертвую жабу или ржавый наполеоновский штык.

Еще это граница между жизнью и тем, что до и после. Вначале я писала что-то вроде «писем вслепую», чтобы разобраться с кромешным непониманием того, куда подевались важные мне люди и какого хрена у нас не получается держать связь. Судя по первой книге, я эти письма все же написала. Судя по второй, они все-таки дошли. Надеюсь, третья будет чем-то вроде «получила ответ». По большому счету, ничего, кроме преодоления этих границ, мне не интересно. Ведь пересекший границу человек – это уже не тот, кто ее пересекал, это уже любой из всех, кто пересекал ее когда-либо или пересечет в будущем, понимаешь?

Герои рассказов нового сборника как бы не утратили важную нить, соединяющую их с прошлым, с собой прежним. Все они по-своему хранят и оберегают память студенческих лет, дворов детства, дневники давно умерших друзей, засушенный клевер первой любви. Насколько эта нить важна для тебя? Она меняется со временем, укрепляется или слабеет?

Наверное, память о прошлом – единственное, что может нас соединять с некоей нераспадающейся, самой стержневой частью нашей мнимой личности. Но это не Прустовская тоска по недосягаемой истинности детства – скорей, память о памяти, близости к потустороннему, архетипическому: о периоде, когда небытия было гораздо больше позади, чем впереди.

Хотя все знают, что архитектура прошлого чрезвычайно пластична: каждый раз процесс воспоминания реструктуризирует память, поэтому часто этим пользоваться, думаю, нельзя – памятное пространство беллетризуется, его населят словесные демоны нашей свеженькой картины мира, и ощущение тлеющего уголька в кромешной тьме подвала полностью исчезнет, оставив вместо себя лишь текст. Нет уж, есть что-то важнее, чем текст, получается.

Сейчас кроме всего прочего ты ведешь абсурдно-общественно-политическую Zoo-сад. Расскажи поподробнее, как появилась идея рассказывать о жизни в Белоруссии и России через последние новости с участием зверей и птиц?

Давно, когда Путин с журавлями полетел: я поняла, что реальность превратилась в роман Пелевина и что именно он, Пелевин, теперь пишет новейшую российскую историю реальными событиями. Это нормально, я всегда знала, что так и будет. Я люблю зверей, постоянно раньше писала истории про своих ротвейлеров и всяких случайно встреченных животных. Животное – это какое-то мистическое окно в черт знает что. Даже домашний зверь – уже портал: коммуникация с бессознательным, мнящим себя чем-то таким же, как и мы, обладающим волей, эмоциями и цепкой картиной мира существом, я в такое проваливаюсь, как в колодец.

Я решила исходить из заведомо шизоидной предпосылки, что зверь идет к нам для того, чтобы о чем-то возвестить, нечто манифестировать, озвучить жуть, напророчить апокалипсис. К счастью, все животные новости Беларуси и России выглядели именно так, как будто ими пишут новую книгу апокалипсиса. Инициировать в себе приступы апофении, прилежно отыскивать знамения и с достаточно мрачным юмором их трактовать – отличная тренировка для мозга, а также приятный запоздалый привет Сергею Мостовщикову (он знает, почему). Я потом загрустила, когда увидела, что Пелевин на журавлей этих целый роман нанизал, как на нитку, но у него книга, а у меня вот колонка. Надо быть проще, не стоит всякое маленькое просветление тащить в книгу (если, конечно, не контракт или толпа детей некормлена)

Какие у тебя отношения со временем? У тебя есть свой собственный способ одурачить и обхитрить время? В повседневной жизни, в своем комфортном внутреннем состоянии ты живешь в современной эпохе или убегаешь в прошлые времена?

Получше, чем с пространством! В текстах я как раз пытаюсь работать с различными способами течения времени – надеюсь, они стали более сценарными, кинематографичными даже. Насчет эпох отличный вопрос: в подростковом возрасте я мечтала жить в Америке 60-х. Теперь мне кажется, что я там действительно пожила: плачу от песни CaliforniaDreaming или раннего Дилана, услышанного в магазине, смотрю на Патти Смит, как на родственника, помню, что я делала в день смерти Уильяма Берроуза. А одурачивать время невозможно – разве что когда летишь на самолете на Запад в другое полушарие, обычно прилетаешь в то же время, когда вылетел, хотя лететь семь-десять часов: как будто и правда удалось.

Можно смело сказать, что «Воробьиная река», вторая книга, отделилась от своего создателя. К тебе уже приходят новые темы? Что тебя волнует? Что кажется тебе прекрасным сейчас, в последнее время?

Да, как ни странно, пишутся новые тексты – кажется, они все про любовь, но в мучительном смысле: любовь как самая безысходная и отравляющая разновидность долга. Написала уже четыре новых рассказа, и только в одном все с самого начала уже умерли – прогресс! А нет, в двух умерли. Хотя если считать с теми, где умерли в конце, а не в начале, то в трех. Один про бабушку, второй про мертвого летчика, третий про старичка, четвертый называется Don’tFearTheReaper.

Еще я хотела написать роман, но проблема в том, что на тему, которая меня беспокоила в этом смысле, уже сняли фильм (и, кажется, не один). Причем ровесники сняли. Видимо, впервые добираясь до крупной формы, все делают некие общие поколенческие высказывания.

На какой важный вопрос, который я не задала, тебе хотелось бы ответить?

Я люблю вопросы про страх смерти: мол, ну как, прошел, не прошел? Так вот: уже прошел, уже не страшно.

Спасибо за иллюстрацию.