Джулиан Барнс. Писатели-художники Франции — от Анки Мюльстайн

17 апреля, 2017

АВТОР: Ирина Вишневская

«Бальзак венчался в Бердичеве» — это событие оказалось не столь сокрушительным для писателя, как страсть к искусству, охватившая его, как и других великих французских писателей и художников 19-го века, после того как в 1793 году королевский Лувр превратился в обычный музей. Сделав искусство доступным для новых творцов. Пожелавших его «обновить» и построить новый светлый мир содружества художников и писателей. И что из этого вышло…

Об этом книга «Перо и Кисть: Как страсть к искусству сформировала французский роман 19-го века» француженки, обладательницы Гонкуровской премии Анки Мюльстайн, рецензию на которую выдающийся английский писатель и знаток литературы и искусства Франции Джулиан Барнс поместил в апрельском номере The New York Review of Books под заголовком: «Прекрасное время французских писателей и художников».

…Издалека вы увидели, как она стоит в конце длинной анфилады комнат.

Подойдя ближе, вы видите, что она обернулась. На ней плотное бельё, тонкий лиф, голубые чулки. В поднятой руке пуховка для пудры величиной в крупную гвоздику. Налево от неё, на спинке стула голубе платье, которое она собирается надеть. Вероятно, вы не сразу заметили стоящего справа в позе нетерпеливого ожидания усатого мужчину в цилиндре, только что надетом, или ещё не снятом. Приглянувшись, вы убеждаетесь, что её взгляд обращён только на вас.

Это «Нана» — картина работы Мане из гамбургского музея Кунстхалле, которую недавно переместили, отчего она только выиграла, оказавшись в центре внимания.

Нана — куртизанка, героиня одноимённого романа Золя (1880). Теперь у вас есть основание считать, что это не иначе, как выдающаяся книжная иллюстрация. Но вот что интересно, впервые Нана появилась в романе Золя «Западня» (L’Assomoir, 1877) как второстепенный персонаж. Именно там Мане обратил на неё внимание и написал этот портрет. Когда его увидел Золя, то его осенило, что Нана заслуживает целого романа.

Выходит, не Мане иллюстрировал роман, а напротив, Золя своим романом иллюстрировал картину Мане.

Тесная дружба, сотрудничество и параллелизм в искусстве французских писателей и художников 19-го века стали сюжетом книги Анки Мюльстайн «Перо и Кисть» (The Pen and the Brush).

Романы Бальзака населены художниками чаще, чем писателями. За ними стоят подлинные имена, отчего все его старики взяты у Рембрандта, а невинные девицы сплошь рафаэлевские мадонны.

Молодые годы Золя прошли среди художников, и он рассказывал Дега, что для описания платьев для тенниса он пользовался картинами художников.

Виктор Гюго был непревзойдённым романтическим автором величественных готических романов, своего рода новатором, на палитре которого чего только не смешалось: от спитого кофе, черничного сока, лука в карамели до плевков и сажи, не говоря о субстанциях, которые его биограф Грэм Робб называл «малопочтенным материалом».

Любимым художником Флобера (как и у Des Desseintes Гюисмансa) был его современник Гюстав Моро. Вот почему роман «Саламбо» похож на массивный, усыпанный драгоценностями экспонат, грозивший Салону обрушением стен, и в этом его слабость и сила.

Бодлер, Золя, Гонкур, Мопассан — все они были превосходными критиками искусства (Мане считал Гюисманса лучшим из перечисленных).

Жанры искусства столь разнообразны, что критика искусства может дотянуться до таких частностей, как фотография, книжная иллюстрация, скульптура. Касаясь поэзии и живописи, реальной и воображаемой, Анка Мюльстайн ограничивает круг своего повествования беллетристами, понятными ей лично: это Бальзак, Золя, Гюисман, Мопассан — и Пруст, в качестве хронологической погрешности. Книга получилась компактной, выразительной, местами вызывающей тёплые чувства, местами — снисходительное несогласие.

Из всех видов искусств новеллисты больше всего завидуют музыке, отвлечённой, и в то же время воздействующей непосредственно, к тому же не требующей перевода. Вслед за нею следует, пожалуй, живопись, поскольку её выразительность и средства выражения нерасторжимы во времени. Тогда как писатели (и музыканты) сталкиваются с проклятой необходимостью упаковывать слова, фразы, абзацы, предшествующие события, психологический замысел в таком порядке, чтобы удачно свести к разрешению.

С другой стороны, писателям, да и музыкантам тоже, бывает легче, тонко или менее тонко, выразить своё отношение к другим формам искусства. Так Золя делает кивок в сторону Мане в новелле «Тереза Ракэн», сравнив девушку в морге с «томно возлежащей куртизанкой» грудью напоказ, а тёмный след от удушения на её шее — с чёрной бархоткой на шейке «Олимпии», лишь для того, чтобы подчеркнуть симпатию к художнику. Не забыт был и чёрный, зловещего вида кот.

Публичная поддержка Мане импрессионистов, прозвучавшая в романе Золя так громко и горячо, хорошо пришлась ко времени. Иной раз логичное проявление солидарности единомышленников может кому-то показаться случайностью.

Том Стоппард в своей речи на похоронах Кеннета Тайнона, обращаясь к детям покойного критика, высказался от имени своего поколения:

«Ваш отец был причастен к тому счастливому времени, которое выпало на нашу долю».

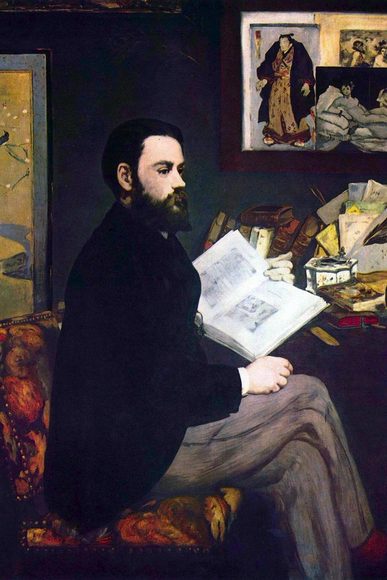

Так же публично Мане выразил признательность к художнику, написав портрет Золя, сидящего у письменного стола. За его спиной приколотая к стене гравюра с «Олимпии». На столе отчётливо виден его памфлет в защиту художника.

Золя был критик напористый, яростный защитник своих идей, порой действующий без обиняков. Изображать общество и воздействовать на него — цели противоборствующие, и способы их достижения требуют большого умения. Не беда, коль споры эстетические иной раз переходят в баталии политические. Как и его противники, Золя пользовался разными способами.

В 1869 году, когда литография полотна Мане «Расстрел императора Максимилиана» была подготовлена для прессы, власти запретили картину. Причины сего были очевидны: для режима Наполеона III это событие обернулось геополитическим позором Франции, бросившей своего ставленника на произвол судьбы.

В неподписанной статье в La Tribune… Золя (как и Мане) простодушно уверял, что в картине нет никакой политики, что сюжет «трактуется исключительно с художественной точки зрения». Когда уловка не прошла, он стал настаивать на обратном: «жестокая ирония» картины Мане позволяет видеть, как Франция убивает Максимилиана. С газетных страниц хлынул водопад аллюзий, раскрытия имён, скрытых и явных намёков на интересы.

Бальзак относится к своим героям-художникам, — как подчёркивает Мюльстайн, — с большей симпатией, чем к собратьям по перу.

Если Даниэль д’Aртез, наиболее значительный персонаж из всех выдуманных им писателей, «порядочный господин, холодный и угрюмый, …то художники всегда привлекательные и непредсказуемые весельчаки, большие любители розыгрышей».

Такая характеристика вряд ли приложима к художнику Френхоферу — герою бальзаковского рассказа «Неведомый шедевр» (Le Сhez D’oeuvre Inconnue), так сильно повлиявшего на реальных художников.

На двадцати страницах текста вымышленный Френхофер (он, как правило, старик рембрандтовского типа), выглядит полной противоположностью средних лет Пурбусу, солидному придворному живописцу Генриха Четвёртого, и молодому начинающему художнику Пуссену.

Френхофер — единственный ученик Мабузе, непризнанный гений, приверженец невероятно высоких стандартов, перед которым отступают все вокруг. Целых десять лет он тайком трудится над портретом, в котором выражено всё, до чего он дошёл в искусстве.

Пуссен уговаривает его показать портрет, и вот — предполагаемый шедевр предстаёт взору Пуссена и Пурбуса в виде беспорядочного скопления замысловатых линий, образующих сплошную стену красок.

Возможно, концепция искусства Френхофера была столь возвышенной, что она не поддавалась переводу на полотно, а может быть, опередив время, она могла быть оценена лишь столетиями спустя. В припадке ярости (на себя или на других людей?) Френхофер истребляет свои картины, и в ту же ночь умирает.

Как рассказ «Неведомый шедевр» — довольно рахитичное и расплывчатое произведение; но он захватил всех своей убедительной и настойчивой попыткой поиска природы искусства, чем объясняется долгая жизнь рассказа после смерти всей другой литературы об искусстве своего века.

Переводчик Энтони Радолф перечисляет имена художников, у которых бальзаковский рассказ получил не только признание, но даже на них повлиял, — таких как Сезанн, Пикассо, Джакометти, Кунинг (в большом фаворе он был и у Карла Маркса).

Пикассо поместил в серии «Livre d’artistе» иллюстрации, которые позволяли предположить, по словам того же Радолфа, что художник, верней всего, читал рассказ не слишком внимательно.

Слияние писателей и художников Франции 19-го века было тесным, и в большинстве случаев сердечным. Некоторые из них пошли дальше — они так полагали и даже настаивали на этом.

Бальзак считал себя «художником-писателем», Мюльстайн называет его «писателем-художником».

Мопассан пел гимны превосходству живописи над беллетристикой (имея в виду, главным образом, краски). Пруст порой видится Анке Мюльстайн своего рода кубистом. Причину внезапной страсти парижан, не принадлежащих к элите, к изобразительному искусству автор объясняет тем, что: во-первых, в 1793 году Лувр преобразовался в Художественный Музей, полный богатыми трофеями, захваченными в результате наполеоновских завоеваний и (цепко удерживаемых и после падения Империи).

Тот поразительный факт, что великое искусство стало общедоступным, привёл в возбуждение не одних только писателей.

Отныне и художники получили возможность, наконец, его «обновить», если не сказать больше.

Писатели теперь стали видеть глазами художников. Тем не менее, тезис Мюльстайн о том, что «рождение визуального романа датируется этим периодом», представляется мне большим преувеличением. Неужели до той поры роман, а ещё прежде, поэзия, не были «визуальными»?

Возможно, скажете вы, писатели смотрят, а художники видят.

Мюльстайн рассказывает о том, как Пруст рассказывает о том, как Рёскин рассказывает о том, как английский художник Тёрнер, нарисовав силуэт корабля на фоне ясного неба, показал рисунок морскому офицеру. Моряк выражает удивление, почему на корабле отсутствуют иллюминаторы. В ответ художник объясняет, что при ярком свете они становятся невидимыми. Офицер возражает, что, дескать, хотя такое может статься, но он-то знает точно, что иллюминаторы там есть. Писатели, как не гляди, всё же могут ошибаться, помня об иллюминаторе, исчезнувшем прямо на глазах. Однако у художников двойное зрение: подобно Тёрнеру, они могут убрать иллюминатор или, наоборот, оставить его на месте, ибо они способны видеть то, что другие видеть не могут.

Социальная близость французских писателей к художникам в девятнадцатом веке, давала им повод ощущать себя писателями-художниками. Примеры, приводимые Анкой Мюльстайн, иной раз поражают воображение.

Так, Золя в «Страницах любви» (1877) даёт описание одного и того же пейзажа, меняющегося в зависимости от времени суток и смены сезонов. Возникает сравнение с позднейшей серией картин Мане.

Тот же приём Золя использует в романе «Труд».

Известно также, что Золя восхищался игрой зеркал в картинах художников.

Он ратовал за сохранение архитектурного анахронизма в линии горизонта Парижа! Описывая Париж, он не мог обойтись без недостроенного здания Оперы и церкви Сан-Огюстен на стадии строительства, которые должны были придать исторической панораме визуальную структурность.

Когда Мюльстайн усматривает у Золя параллели между описанием ландшафта и внутренним состоянием героя, в этом нет никакой литературной новизны: это всего лишь «триумф эгоиста» в стиле Вордстворта. Или более близкий пример: пантеистический транс, испытанный Эммой Бовари после сцены её соблазнения в лесу.

Сближение писателя с живописцем неизбежно предполагает поиск другого угла зрения, иного освещения. Однако подзаголовок книги «Страсть к искусству в формировании французского романа 19 го века» вводит в заблуждение.

Дело в том, что Мопассана читают не потому, что он пишет красками, а Золя потому, что у него новое освещение. Мы читаем Золя потому, что он правдив в описании психологии общества, погружая нас в трагизм детерминизма. Ещё и потому он интересен, что мир романов Золя, этого «Гомера сточных канав», как желчно отозвалась о нём герцогиня из A la Recherche — это мир тьмы. А искусство импрессионистов — это мир света.

Несмотря на то, что многие французские художники 19-го века, от Сезанна до Делакруа, были людьми весьма начитанными, и некоторые из них черпали вдохновение в литературе, не все они, за исключением Одилона Редона («Писательство есть величайшее искусство») — непременно стремились к форме.

Какое впечатление они не получали бы от книг своих литературных друзей и сторонников, всё же их реакция зачастую содержала больше неопределённости и меньше готовности, чем можно было бы ожидать.

Разумеется, Ван Гог обходился без нюансов, высказываясь о Золя:

«С Бальзаком его роднит то, что он мало смыслит в искусстве, бальзаковские художники чудовищно отсталые, скучные люди».

Бальзак и Делакруа, познакомившись в 1829 — 1830 гг., поначалу безмерно восхищались друг другом; Бальзак даже посвятил Делакруа свою «Златоглазую девушку» (La Fille aux yeux d’or), а Делакруа много лет заполнял свой дневник десятками цитат, взятых из тринадцати романов Бальзака.

Охлаждение наступило приблизительно в 1842 г, и с той поры оценка Делакруа романов Бальзака становится более резкой.

В 1854 году, четыре года спустя после смерти писателя, художник разразился в своём дневнике возмущением по поводу хвалебного предисловия к «Провинциалу в Париже» (Le Provincial a Paris), где Бальзаку приписывалась «колоссальная репутация» и сравнение его с Мольером. (По-видимому, Делакруа не догадывался, что «Редактор» не кто иной, как сам Бальзак.)

Спустя несколько дней художник изложил свою мысль детально:

«Романы, вроде «Евгении Гранде», не выдержали испытания временем по причине крайнего несовершенства бальзаковского дарования. В нём ни на гран нет ни равновесия, ни структуры, ни чувства меры».

Разумеется, Бальзак — вечный соблазнитель, а Делакруа — соблазненный.

Бальзак, по-видимому, не совсем понимал, кто такой Делакруа как художник.

(Когда, желая польстить, он назвал Делакруа «Виктором Гюго в живописи», тот холодно отпарировал: «Вы ошибаетесь, мсье, я исключительно классический художник».)

Именно Бальзак, в отличие от якобы романтика Делакруа, был неукротимым мечтателем.

Одна из его поразительных задумок случилась в 1838 году, когда он, уже в бегах от кредиторов, замахнулся на строительство загородного дома Les Jardines c видом на версальский лес.

Его первоначальные грандиозные планы неизбежно свёртывались до размеров «тощенького трёхэтажного шале». Но Бальзак по-прежнему с размахом расписывал будущий интерьер, начиная с установки электрических звонков и кончая камином каррерского мрамора. Каков будет декор? Тут Бальзак тоже всё предусмотрел.

Его наблюдательный биограф Грэм Робб пишет:

«Стены останутся голыми, за исключением неизменных угольных граффити. Здесь поместятся обюссонскиe гобелены, тут двери в стиле Трианон. Потолок распишет Делакруа. Мозаичный паркет из различных пород дерева с тропических островов. Вот рисунок углём Рафаэля, напротив рисунок углём Тициана. Там висит Рембрандт».

Ничего из этого не было воплощено в жизнь. Сомнительно также, что Делакруа было известно, что ему предстоит расписывать бальзаковский потолок.

Напротив, поддержка Мане и других импрессионистов со стороны Золя получила широкую известность, будучи рассчитанной на публичность и благодарно воспринятой художниками. Тем не менее, их отклик на роман века «Труд» не был так прост. Его главный герой Клод Лантье, брат куртизанки Нана, имел скандальный успех в «Салоне Отверженных», основал школу пленера, но кончил тем, что ради искусства лишился состояния, жены и детей. Некоторое время ходил слух, что прообразом Лантье послужил Сезанн (хотя Лантье, как и Золя, был «натуралистом»).

Более того, публикация романа стала причиной разрыва между двумя друзьями:

Mon cher Emile, я только что получил «Труд», любезно вами присланный. Благодарю автора Ругон-Маккаров за добрую память. Разрешите пожелать ему всего хорошего в знак былой дружбы. Всегда Ваш, с чувством сожаления о прошедшем времени. Поль Сезанн.

Вот как комментирует Алекс Данчев изданные в 2013 году письма Сезанна:

В словах Сезанна нет ни намёка на эмоции — обиду, злость, антагонизм, упрёк, шок, сожаление, горечь, или обычную холодность — это всего лишь ключик к пониманию причин расхождения. Из этого упражнения в рунокрафтинге, допускающем различное толкование, не удаётся что-либо выяснить. Возникает желание домыслить задним числом то, что могло произойти в дальнейшем. Из письма не следует, приступил ли Сезанн к чтению романа, после того, как подтвердил его получение, был ли он оскорблён. Как выяснилось, письмо Сезанна не было последним: по свидетельству Мюльстайн, более позднее письмо обнаружено совсем недавно. Если это так, то странно было бы усмотреть в словах Сезанна двусмысленность или вежливое умолчание: тем более что такая же двусмысленность содержалось и у Моне в его письме к Золя.

Вот вариант текста, более полный, чем тот, что приводит Мюльстайн:

Так мило с вашей стороны было получить ваш «Труд». Очень вам благодарен. Я всегда нахожу удовольствие в чтении ваших книг, которые интересуют меня всё больше, поскольку они поднимают проблемы искусства, за которое мы боролись столько лет. Я только что кончил чтение, и должен признаться, что оно меня озадачило и некоторым образом встревожило.

Вы сделали многое, чтобы избежать всякого сходства между нами и вашими персонажами; и все же, меня беспокоит, что наши недруги в прессе, и в публике вообще, поднимут шумиху вокруг имени Мане, или вокруг наших имён, и станут ошибочно их уравнивать, что явно не было вашим намерением. Простите, что я упоминаю об этом. Я не считаю это критикой; я прочёл «Труд» с большим удовольствием, и каждая страница будила во мне приятные воспоминания. Знайте также, что я ваш поклонник и всегда вами восхищался. Моя борьба была длительной, и я опасаюсь, что в момент достижения нашей цели ваша книга будет использована нашими врагами для нанесения окончательного удара. Прошу меня простить, что я увёл вас в сторону, передайте мадам Золя мой привет. Благодарю вас еще раз.

Поразительное по многим причинам письмо: мягкость упрёка, те же «приятные воспоминания», рождаемые книгой, вместо похвалы автору за то, как в ней представлены искусство и его творцы.

Опасение, что публика станет идентифицировать Лантье с Мане (а не с Сезанном). А главное, пожалуй, боязнь, граничащая с паранойей, что книга может нанести вред делу Импрессионизма, которое крепло на протяжении пятнадцати лет.

Показателен страх того, что движению может быть нанесён «окончательный удар», более болезненный еще и потому, что его нанес друг и союзник, а не извечный противник.

Мане пишет о «неудаче», связанной с именами импрессионистов, имея в виду Лантье, олицетворяющего собой всё, что Мильстайн называет «деструктивным перфекционизмом» Френхофера (хотя Золя яростно отрицал какую-либо ссылку на бальзаковского героя).

Друг Золя, Поль Алексис, еще до того, как был написан «Труд», писал, что новеллист «задумал исследовать кошмар», возникающий в сознании художника, ощутившего своё бессилие.

Сам Золя, вникая в проблему истеричности современной жизни, писал:

Нынешний художник перестал быть крупной и мощной фигурой, здравой умом и телом, такой как натуры Веронезе или Тициана. Мыслительная машина сошла с рельсов. Нервы возобладали, и ослабевшая усталая рука способна воспроизвести лишь мозговые галлюцинации.

Лантье, этот вечный истребитель своих холстов (как Мане и Сезанн), творец собственных преувеличенных амбиций, один из тех кто, по выражению Золя, «не способен реализовать свой гений», в конце концов сходит с ума и погибает, не оставив после себя ни единой картины.

Писсаро не считал, что Золя мог повредить репутации импрессионистов по той причине, что «его роман не так уж велик», но озабоченность Мане он понимал. Что, если бы их великий защитник изобразил современного художника безумным разрушителем себя и других? Что тогда подумал бы Joseph Publique!

На самом деле, большинство импрессионистов упорно и постоянно трудились, уничтожая только то, что они считали негодным, и вовсе не были такими сумасшедшими (миф о Ван Гоге тогда еще не родился).

В дальнейшем сложилось стойкое мнение, что ни Мане, ни Сезанн, а сам Золя послужил себе моделью для описания патологии художественного творчества.

Так он высказался в своих предварительных заметках к роману:

«Одним словом, я опишу свой личный опыт, мои собственные бесконечные мучения. Но они будут расширены до размеров трагедии».

Вскоре — jamais deux sans trois [где двое, там и трое] — для завершения картины злонамеренных новеллистов-грешников, появляется Мопассан.

Он тоже превосходный критик искусства, симпатизирующий импрессионистам и ими оценённый. В 1889, тремя годами позже «Труда», он публикует новеллу «Сильна как смерть» (Fort Сomme la Mort), самую недооценённую из его новелл.

Центральная фигура новеллы, Оливер Бертен, модный светский портретист, «консервативный импрессионист», по характеристике Мюльстайн, высказывающийся avant la lettre в стиле Жак-Эмиль Бланша.

Он принят в доме графа де Гильроя, рисует портрет графини и, как водится во французских книжках, становится её любовником. Связь длится десять лет, в течение которых её портрет занимает в доме почётное место. Что может быть изысканнее, фешенебельнее, более парижским? Исключая одну деталь: дочь графини растёт и становится похожей на мать, а следовательно, на её портрет. В то время как мать стареет (в отличие от портрета), а художника охватывает страсть к дочери.

Мюльстайн приводит недавно высказанное предположение, что сюжет новеллы Мопассана буквально указывает на Тургенева, который долгое время жил menage a trois c Mme Viardot и её мужем, и был опустошительно влюблён в дочь Mme Viardot.

Новелле Мопассана было суждено иметь важное литературное продолжение: Форд Мэдокс Форд и его «Солдат всегда солдат» (The Good Soldier, 1915).

В поздние годы Форд, оглядываясь назад, писал:

«Было время, когда я вообразил, что я значу для английского романа то же, что Fort comme la Mort Мопассана значил для французского».

Он заимствовал у Мопассана мотив беззаконной страсти и скандальной разницы между беззаботной любви молодости и безнадёжной любви старости. Как говорил Бертен, пытаясь не столько понять, сколько облегчить свою боль: «Виной всему сердце, которое не стареет».

Столкнувшись с неодолимой дилеммой выбора между чувством и мнением общества, художник бросается под колёса авто. Вот так еще один симпатичный новеллисту художник погибает в мучениях, и от импрессионистов разумно было ожидать протест против постоянного навешивания ярлыков.

Френхофер, Лантье, Бертен…

Взять хотя бы Эльстира Марселя Пруста: тот по крайней мере не спятил и не покончил с собой.

Сам Пруст (а с ним и Сван), глядя на картины, избегал прямых аналогий, предпочитая строить смутные догадки о том, кто из персонажей напоминает ему светских знакомых.

Главное, отстранённость!

В последнем разделе книги Мюльстайн переключается. Пруст на самом деле интересовался (как и Сван) классическим искусством (одобряя притом некоторых импрессионистов).

Эльстир, представленный вначале эдаким юным пранкстером, впоследствии исчезает из повествования на целых шестьсот страниц и возникает вновь как «маститый художник», никогда не будучи замечен за работой. Он, как и все остальные, слеплен из самых разных реальных художников, и поэтому, по словам Мюльстайн, он не просто художник, а художник вообще, хоть и хитро замаскированный.

Мадам де Гурмант, подавая слуге знак добавить к спарже Марселя чуть больше бархатного соуса mousseline, внезапно восклицает: «Постойте, у меня нет никаких сомнений, что всё написанное Золя — это эссе об Эльстире» (еще одна подсказка тому — спаржа: Эльстир, точно так же, как Мане, рисовал пучок спаржи).

Однако при чтении A la Recherche в памяти всплывает не пучок спаржи Эльстира, а скорее Вид на Дельфт Beрмеера, «прекраснейшую из картин», по словам Пруста, и часть «жёлтой стены» в ней.

Признаюсь, что увидев картину впервые, я сперва задумался о том, что это лучший Вермеер на выставке, но затем спохватился, не обнаружив части стены, на которую мне полагалось смотреть.

По-видимому, в виду имелось красочное пятно под крышей, жёлтой, как ни странно.

А вертикальная полоска стены под ней оказалась оранжевого цвета (и это некоторым образом подтвердило то, о чём я догадывался раньше: из меня никогда не получится записной сторонник Пруста).

Умирающий писатель, видя картину перед собой, проговорил:

«Вот так мне надо было писать… Мои последние книги слишком просты, мне следовало класть краску слоями, один на другой, чтобы фразы стали такой же драгоценностью, как эта часть стены».

Имела ли такая идея успех? Вопрос (поскольку писатель был вымышленный) остался без ответа. Но слова Бергота деликатно подтверждают мысль, на которую наводит книга Мюльстайн: писатели, из всех творцов, больше других страстно завидуют другим формам искусства.

Перевела Ирина Вишневская