Прочь из Матрицы, или Поиск смысла вручную

19 апреля, 2017

АВТОР: Олег Бугаевский

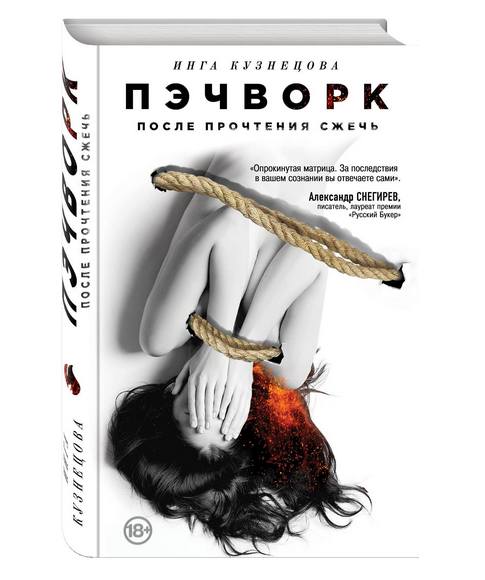

Инга Кузнецова. Пэчворк. После прочтения сжечь. — М.: Эксмо, 2017 (Серия «Городская сенсация»)

…Жизнь героини в этой нетрадиционной во всех смыслах книге складывается из такого количества событий, что хватило бы не на один, а несколько современных романов. «Нетрадиционная» константа, пролонгированная портретом на обложке — связанная девушка, причем связанная, очевидно, нитями жанра, веригами традиции, стилистической зависимостью от более откровенных предшественниц — присутствует на всем протяжении сюжета.

Нет, чаемых сексуальных перверсий в «Пэчворке» Инги Кузнецовой не так много, как могло бы оказаться, исходя из того, что ей на той же обложке прочат «любовь Чарльза Буковски и Генри Миллера». Дело в том, что критики, одарившие автора флером собственных фантазий, очевидно, не заметили одного, а именно — феминисткой традиции, на которой выстроен сюжет романа.

Его героиня, литературный редактор, репетитор, наконец, любовница — исповедует тактику борьбы с реальностью по весьма замысловатой схеме. Но именно в этом несомненная ценность романа, близкого скорее к эстетике Кафки и Беккета, чем к откровенно «телесному» низу современной американской классики. Также, как в случае предтеч абсурда, пресловутая «проза поэта» (автор романа — известная поэтесса) имеет тот же набор приемов, которыми пользуются в «Пэчворке» Инги Кузнецовой. Во-первых, это фрагментарность авторских рефлексий (повествование ведется от имени рассказчицы), а также «раздвоение» самой героини на Я-1 и Я-2, ведущей попеременно диалог со своими недругами.

Сюжет, безусловно, присутствует.

Это история эксцентричной особы, преследуемой шайкой «литературных» личностей, а также двумя (и даже тремя) жестокими любовниками — так, в общем-то, можно коротко описать приключения рассказчицы в темном контексте временных фреймов (детство), бытовых рефлексий (игра в каламбуры) и сексуальных ристалищ.

При этом упомянутая «раздвоенность» героини — неудобный прием, благодаря которому вариативность поведенческих стратегий индивида избегает любых методологических коллизий. И позиция Я-1 в данном случае отличается от поступков Я-2 (точнее, его рефлексий, поскольку это более «мечтательная» сторона героини) всего лишь эмоциональной окраской реплик.

В то время как данная «двоичность» имеет характер сродни манифесту, программе действий, декларации независимости, если быть точным и склониться, все-таки, на сторону американской традиции. Действуя в «раздвоенных» рамках своего Эго, героиня, пребывая при этом, как сама признается, между Эросом и Танатосом, отчаянно старается выжить «посредине» своих сообщений миру, да и любых слов как таковых. Поскольку «слово» в данной программе — не «дело», «слово» у Кузнецовой — «тело» (текста, любовника, мира — неважно, главное — посыл и манифестация).

«Пользоваться словами странно, — утверждает ее героиня. — Быть носителем смыслов — нелепо. Речь, как и красота, еще никогда не спасала мир, — она отодвигала его гибель. Почему мы говорим? Из сочувствия друг к другу? Что такого действительно важного мы можем друг другу передать? Информацию о том, как справляться с этой жизнью? Сценарии и рецепты? Они не помогут. Погибающие нуждаются только в непосредственном тепле, а оно — заречью».

Как ни странно это звучит, но в мире «индивидуальных практик» именно такая «анархическая» динамика в изложении героини «Пэчворка» наращивает сюжет, формирует характер героев и персонажей, наконец, просто сплачивает их воедино. С другой стороны, помогают ли, перефразируя диссидентскую классику, «коллективные действия» самому индивиду? То ли это «овечье тепло», которого ждет героиня Кузнецовой?

«Почему я это делаю как-то судорожно и публично? — объясняет она свои поступки. — Я чувствую, что исчезаю. По частям и очень быстро — каждую минуту, секунду. И так мало уже меня! Как будто счетчик раз — и включился. Это произошло несколько дней назад. Сегодня утром он стал оглушителен. Я слышу постоянный тик-так. Чтобы смягчить этот звук, я бросаю ему жертву за жертвой — совершаю нелепейшие поступки».

Среди поступков героини, в основном, бегство от проблем. От семейной памяти и традиций, собственного тела (выдуман архетип «инопланетянки» со стеклянными внутренностями), упомянутых преследователей.

Кстати, преследователи тоже не персонифицированы, это безликие криптонимы Д. и П., а также не менее амбивалентный Неандерталец, причем один из которых — книголюб, в которого героиня стреляет «из водного пистолета». «Это Страшный Суд, — и ухмыляется. — Это страшный зуд, — глупо каламбурю я, не могу остановиться», — именно в таком «игровом» регистре исполнена история мятежной героини, для которой бунт означает больше, чем бегство из матрицы бытовых отношений. Не в последнюю очередь она избегает себя, множась в своих копиях, рассказывая истории «из жизни», представляя себя в граничных ситуациях, для чего и нужна «раздвоенность», голоса за кадром, бесконечные комментарии, рефлексии, отрывки из лекций о культуре, государстве и еще десяток «маскировочных» приемов.

При этом темы суицида, мазохизма, изнасилования — одни из формирующих и «стилистическую» оболочку романа, и механизм отношений его героев, но не единственные в его характеристике текста о современности. «Пэчворк» — это ведь ручная работа, пускай даже ее результат собран из фрагментов «авторской» реальности, но в данном «поэтическом» случае — он не «одна великолепная цитата», к которой есть желание пристегнуть автора романа.

Все ее предтечи, создавшие одну большую «феминистскую» антиутопию, принадлежат телу одного Бога, имя которому Текст, и собрать его воедино, как в «Хазарском словаре» Павича дано далеко не каждому. Похоже, «распыленная» техника «Пэчворка» Кузнецовой — как ни странно, приближает нас к этой Мечте.