Новый человек, или Любите ли вы Хемингуэя?

28 июля, 2017

АВТОР: Ирина Вишневская

Из серии «Развенчание мифов»

Постоянный автор журнала «Нью-Йоркер» Адам Гопник в номере от 3 Июля 2017 г. поместил с обзором современной критики и нового взгляда на творчество Эрнеста Хемингуэя как явления американской и мировой литературы. Статья приводится в изложении и переводе Ирины Вишневской.

Возможно ли тем, кто не жил в те времена, осознать в полной мере, что значил для Америки двадцатого столетия культ Хемингуэя?

Еще 1965 году редактор журнала “Atlantic” мог описывать сцены из его жизни так, будто вырванные из дневника самого Хэма:

«Утреннее похмелье в придорожном кафе. Бурные ночи en boites парижского Левого берега. Одинокий путь домой под дождём. Мысли о смерти, и смерть рядом под солнцем Испании. Тропы и трофеи зелёных холмов Танганьики. Утиная охота венецианских болот. Вино и любовь, рыбак и море Ки-Уэста и Гаваны».

Вот это и есть подлинная слава, а не получасовое интервью с Терри Гросс на телевидении — предел мечты современных авторов.

Почувствуйте дух времени и прибавьте к литературной славе Реймонда Карвера популярность обожаемого Брюса Спрингстина. Папа Хемингуэй не был обожаемым артистом. Он воплощал собой публичный образ Америки, величественную фигуру писателя даже для тех, кто ничего не читал вообще.

Развенчание мифа, когда оно, наконец, настало, далось тяжело.

С потоком горьких воспоминаний — что получили мы взамен? Алкоголизм, мужской шовинизм, небывальщину, злость к тем, кто имел глупость проявить к нему доброту, и всё прочее. Позже пришло время публикаций посмертных романов из его скупого наследия.

Торговая марка всё же сохранилась — в инвентарном перечне «Собрание Эрнеста Хемингуэя» значится ром домашнего производства, очки, которые предпочитал носить Папа, тяжёлая, в кубинском вкусе «искусственной кожи, с лёгкой патиной, виниловая» мебель. Интересно, что сказал бы обо всём этом Папа!..

Немногие в наше время присудят Старику звание чемпиона в тяжелом весе в разряде литература, за которое он всегда так упорно боролся. Не в последнюю очередь, по той причине, что борьба за выживание в литературе вышла из моды. Писательство превратилось в некое состязание на скорость по изготовлению лоскутного одеяла, к которому всякий имеет шанс добавить свой лоскуток, причём автор самого яркого — наименее привилегированный из участников.

Последние десятилетия Хемингуэя, как крупный писательский авторитет, признаёт только публика вовсе не читающая. Тем не менее, совершенно неожиданно в академической среде наметилось оживление, заслуживающее острейшую иронию. Все двусмысленности, бытовавшие в биографии Хэма, перестали быть тайной. Последние «открытия» в этой области укладываются в привычное русло.

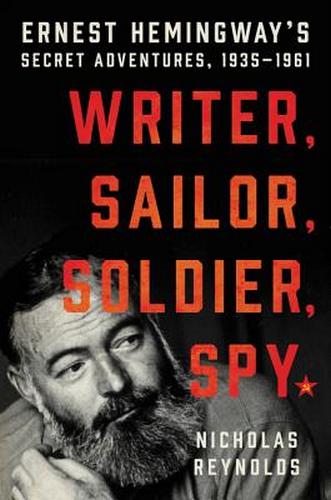

Благодаря разоблачениям такого автора, как Николс Рейнолдс, из его книги «Писатель, Матрос, Солдат, Шпион» узнаём, что во времена нашего преклонения перед образцовым американским мачо и нашей любовью к замысловатым текстам переодетый в женское платье Хемингуэй был завербован сталинским НКВД.

И теперь в подобных хрониках из жизни Хемингуэя можно будет прочесть какую-нибудь восхитительную статью с подзаголовком: «Тема содомии и трансгендерных галлюцинаций у Хемингуэя».

Ясно теперь, что Папа был куда как более странным (в хорошем смысле), чем он желал казаться, а под ригидным слоем дани времени его текст мерцает бездонными озёрами сексуальной неоднозначности и гендерной текучести.

Сомнительно, чтобы новый вариант биографии под названием «Хемингуэй», принадлежащий перу Мэри В. Дирборн, полнился подобными разоблачениями. Учитывая то обстоятельство, что свидетелей почти не осталось, а архивы прочёсаны неутомимыми искателями обломков кораблекрушения, можно ли ожидать чего-либо нового?

Традиционный шаблон, однако, не нарушен. Намёки на странности, намёки на женственность — все на своих местах. Надо отметить, что Дирборн проявляет неожиданный пуританизм по отношению к рассказам самого рассказчика. Она выяснила, где Хемингуэй преувеличил, а где приуменьшил. Он, к примеру, чудовищно раздул эту дурацкую историю с поимкой голубей на обед, случившуюся с ним в Люксембургском саду в пору его голодной парижской юности.

На самом деле у него, как и у его первой жены Хедли, денег было завались.

Он ведь писал рассказы о судьбах и надеждах молодых писателей на чужбине в мучительных поисках славы, а не учебники по счетоводству. Голодней молодых писателей, стремящихся завоевать признание, не бывает. Они и сытые вечно испытывают голод.

Короче говоря, автору биографии, по всей видимости, не повезло встретить на своей научной стезе других писателей.

И неудивительно, что её поразило, как прекрасные писатели могли плести байки о том, что и кто их сформировал. Будто рыбаки с их рыбацкими рассказами. Кстати говоря, Хемингуэй грешил и этим тоже.

Большинство хемингуэевских басен схожи меж собой по стилю и предназначению.

Однажды он поведал интервьюеру такую историю: гуляет он как-то в двадцатые годы с Джойсом по Парижу, и вдруг тот лезет — то ли в спор, то ли в драку — с кем-то невидимым, и как закричит: «Добей его, Хемингуэй! Добей!». Разумеется, ничего такого не происходило, но вам же понятно, почему ему хотелось, чтобы было именно так. Нельзя же упрекать его за желание сыграть роль Луки Брази при Джойсе.

Лучше всего Мэри Дирборн удается показать, как умно Хемингуэй добивался точности в описании событий.

Он, честно говоря, приукрасил свои подвиги в Гражданскую войну — один раз даже сам поверил в свой репортаж о том, как он тащил раненого итальянца по дороге, длиной в два футбольных поля. Но всё недосказанное, им опубликованное — чистейшая правда.

Дирборн полагает, что Хемингуэй терзался вопросом, «что для него важнее, аутентичность или правда». На самом деле, он приспосабливал и аутентичность, и истину к нуждам своего искусства. Прототипом Кэтрин в романе «Прощай оружие» была медсестра-американка по имени Агнеса фон Куровски, в которую он был страстно влюблён, и которая ограничилась письмом к «дорогому Джону», где изложила свои материнские, нежели любовные чувства.

Хемингуэй зафиксировал этот факт в романе, из которого мы помним, что Кэтрин умирает в родах из-за любви к нему. Отомстить прошлому за свои неудачи — вот для чего, оказывается, нужна литература.

Мэри Дирборн — добросовестная накопительница фактов, и в целом, справедливый и мудрый судья. Трудно оспорить её выводы о том, что было на самом деле и почему. Всё изложенное ею сводится к эпизодам, давным-давно известным и пересказанным, и она здраво их оценивает. Например, что где-то в тридцатые годы проскользнуло, что мать продолжала, пока не вырос, одевать его, как девочку…

Хотя Мэри тут же оговаривается, что сам Хемингуэй ничего подобного нигде не писал. Что к концу жизни он не был настолько параноиком, чтобы верить, что ФБР следит за ним. И впрямь, у ФБР не было для этого никаких оснований. Да и сам Гувер (фигура такая же тёмная, как и он сам) был большим почитателем Хемингуэя. Мэри Дирборн уяснила и то, что ранее было завуалировано, а именно: что его упадок в значительной мере объясняется наличием у него наследственного биполярного расстройства, в сочетании со склонностью к алкоголю.

Итак, мы следуем за Хемингуэем по пути, заранее проложенному в других книгах. Детство в чикагском пригороде Оук Парк; неясная фигура маниакально-депрессивного отца, кончившего жизнь самоубийством; холодность матери, отлучившей молодого Эрнеста от дома, а впоследствии, когда его роман завоевал успех, пославшей ему негативный отзыв из местной газеты. Счастливое время с удочкой в фамильном бревенчатом доме у озера. Никаких сведений об учёбе в колледже — этот пробел в его жизни был восполнен интеллектуальным опытом войны.

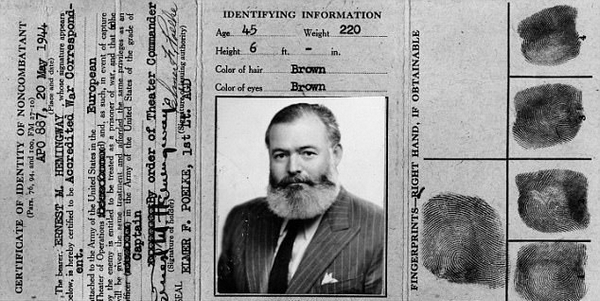

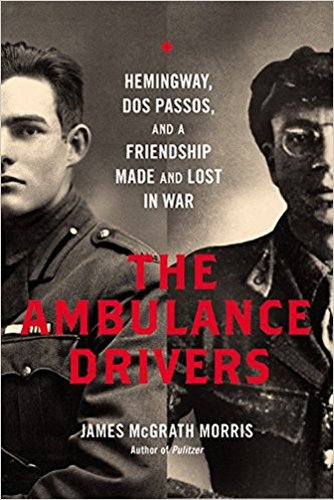

В 1918 году восемнадцатилетний Хемингуэй отправляется на фронт в Италию в качестве водителя санитарной машины в обществе ныне почти забытого, а в то время знаменитого писателя Джона Дос Пассоса.

Как пишет Джеймс МакГрат Моррис в своей новой книге «Ambulance Drivers», Дос Пассос остро сознавал весь ужас и бессмысленность войны. Тогда как Хемингуэй по-прежнему видел в ней случай отличиться геройской выдержкой.

И в этом ему нельзя отказать; вскоре он попал под артобстрел и очнулся в госпитале, где влюбился в ту самую красавицу- медсестру. Позже он становится репортёром газеты «Торонто Сан», и свои приятные воспоминания о лёгкости общения с канадцами оставляет в романе «The Sun also Rises». От этого периода, однако, не осталось ничего памятного, что говорило бы о его журналистских испытаниях.

В Париж, с намерением сделаться великим писателем современности, он отправился только в конце 1921 года, женившись на Хедли Ричардсон, богатой наследнице из Сент-Луиса. Что говорит в его пользу как о человеке, не получившем никакой поддержки. Литературной поддержки, разумеется.

Вначале, да и впоследствии, на него работали его обаяние и завидная внешность. Можно вслепую читать книги, но нельзя вслепую завязать дружбу.

Дирборн отзывается с легкой неприязнью о его литературном карьеризме парижского периода, забывая о том, каких именно людей он там очаровывал.

Эзра Паунд с Сильвией Бич, Гертруда Стайн и другие были авангардистами без какого-либо влияния на издательскую коммерцию, за счёт которой он жил. Разумеется, он был вызывающе амбициозен и привлекателен. Однако целью его амбиций, ради которых он пускал в ход своё обаяние, было научиться писать хорошо, и писать по-новому.

Тон его естественного голоса в письмах к друзьям не имеет ничего общего с тоном его лучших произведений. В жизни он был общителен и остроумен, а став знаменитым, шокировал людей своей излишней разговорчивостью и весёлостью, что было частью его натуры. Он был труженик на галерах, весёлый и обаятельный, не чуявший, что его могут счесть за самодовольного безумца.

«Чёрт побери, что за классное зрелище эти бои быков, если смотреть на них просто, отбросив моральный аспект».

«Настоящий тип американского мужчины!» — как метко отозвался о нем Синклер Льюис. Американец — не стоик с упрямо сжатой челюстью, — а панибратски добродушный малый. Хемингуэй не был исключением из общего правила: нормальный американский мужчина не любит, чтобы его принимали всерьёз. (Знаменитый номер Клинта Иствуда на Общенациональном съезде республиканцев этому пример: крутой американец уверен в том, что он и так всем понравится, стоит ему вытащить на сцену пустой стул и начать с шутки.)

По правде говоря, для комедий Хемингуэй никак не годился. Он любил подшутить над другими, но не видел себя объектом чужих шуток, а это закрывало ему дорогу к юмору. Его кривая усмешка выдавала скептицизм, за которым скрывалось что-то иное…

Однако ж — какой фантастический писатель из него получился!

Издательство «Скрибнер» выпустило новый том его коротких рассказов со множеством черновиков, относящихся к двадцатым годам, лучшему десятилетию в его жизни. Поражает совершенство, отточенность его стиля.

Краткость его прозы, ни молчаливой, ни строгой, не имеет равных по изображению тонких чувств и точного ощущения места, как это видно из его знаменитого эпизода с игрой форели на реке в Мичигане из рассказа «На Большой Реке».

*

Ник стоял на мосту и глядел в омут. День был жаркий. Зимородок взлетел навстречу потоку. Давно ему не случалось так смотреть на реку, на форель. Эти были уж очень хороши. Как только тень от зимородка скользнула по воде, самая большая из них выпрыгнула и пролетела по косой, сливаясь со своей тенью, а затем, отделившись от неё и сверкнув чешуёй, вошла в воду и, идя под самой поверхностью, вернулась к прежнему месту под мостом, и замерла, стоя вертикально против течения, а тень от неё, не сопротивляясь, медленно поплыла вниз по реке. Сердце у Ника замерло, как только форель шевельнулась. Он понял, что прежнее ощущение вернулось к нему.

*

Красота сцены эмоционально усиливается благодаря осмысленному содержанию: мы чувствуем, а затем догадываемся, что пришедший с войны Ник мысленно отдаляется от неё, испытав прежние ощущения.

Как это удаётся Хемингуэю? Простота. Односложность. Минимум наречий и глаголов. Казалось бы, формула найдена, стоит лишь воспользоваться редакторским приложением, и алгоритм его стиля пойман. Однако алгоритм способен лишь упростить до детского лепета.

Особенность его стиля не в сокращении, а в ампутации; не в упрощении, а в выразительной компактности, оставляющей простор для воображения. Он добивается этого эффекта, вычеркивая всё, что могло бы показаться ценным.

В рассказе «На Большой реке» сложные переживания Ника в Европе или тот момент, когда ловля форели возвращает к жизни ушибленного войной ветерана, подробно описаны в первом варианте рассказа, но только лишь намек на эти эпизоды вошел в опубликованный текст.

В черновом варианте его раннего рассказа «Холм, Похожий на Белого Слона», где герой уговаривает свою девушку сделать аборт, Хемингуэй дважды использует словосочетание «нас трое», подчёркивая естественное желание женщины, чтобы их было трое, а не двое.

Хемингуэй оба раза вычеркивает эти слова из окончательного варианта, отчего ключевой образ теряет чёткость, оставляя впечатление недоговорённости во всём тексте. Мы читаем «двое» там, где по ощущению должно быть «трое». Для Хемингуэя это характерно. Он нещадно вычёркивал всё, что для него было привычным — его многословие. Всё недописанное составляло тайну его творчества. Сравнивая черновики с окончательным текстом, неизменно поражаешься точности, с которой достигается впечатление от этой недосказанности. В этой работе чувствуется влияние Стивена Крейна, Шервуда Андерсона, не говоря о Гертруде Стайн с её faux-naif для детских книжек. Сам Хемингуэй считал, что он более всего обязан Сезанну.

В черновых отрывках из рассказа «На Большой реке» читаем:

«Он хотел писать так, как это делал Сезанн. С Сезанна началась эта новизна. Он бросил всё и принялся писать заново, как надо, чётко и медленно. Было адски трудно. Он был на вершине. Но это был не культ».

В черновиках этот кусок вычеркнут. Классическая история — биографам приходится строить догадки о том, что должен был сказать автор. Дирборн называет постоянные ссылки Хемигуэя на Сезанна «мистификацией». По-видимому, в этом слове есть определённый смысл. Целью того, что делал Сезанн в живописи, начиная с семидесятых, было создать пейзаж или натюрморт, используя живописный эквивалент односложности — мазки прямоугольной формы, похожие на карандашные растушёвки, наплывающие один на другой и слитые в единое живописное поле. Чёткие границы плотных объёмов при этом играют второстепенную роль. Рассказ «На Большой реке» местами напоминает полотна Сезанна.

*

На острове, где росли сосны, подлеска не было. Деревья тянулись ввысь или были наклонены друг к другу. Стволы деревьев были прямые и бурые, без веток. Ветки росли только высоко наверху. Некоторые из них сплетались макушками, образуя плотную тень, падающую на коричневый лесной ковёр. Вокруг рощи было голо и просторно. Тёмная земля мягко пружинила под ногами Ника.

*

В прозе Хемингуэя яркие чувственные краски современной французской живописи соединяются с суровой выразительностью американского самоконтроля. Образ чувственно уязвлённого стоика — главная эмоциональная нота прозы Хемингуэя. Поэтому его утверждение, что эту манеру он усвоил у Сезанна, выглядит правдоподобно. Стоический характер — испытание мягкой натуры под внешним нажимом, и всё с ним связанное — в Хемингуэе ценился больше всего. И всё же, мотив чувственности в его романах звучит гораздо чаще. В его романах чётко угадывается элемент романа-путешествия. Будь то эпизоды на форельной реке, фиеста в Памплоне или буйства в пресловутых парижских boites.

Он писал о радостях жизни охотнее, чем о жизненных тяготах. Картины фешенебельного общества у Фитцджеральда весьма абстрактны. Тогда как Хемингуэй в деталях описывает, как надо есть и пить.

В романе «Смерть после полудня» временами, но явственно слышится спор в стиле «Одинокой Планеты» о том, какое пиво из европейских сортов лучшее — чешское, немецкое или испанское. А в романе «И восходит солнце» лучшее вино, конечно, испанское.

Есть основание полагать, что бар парижского отеля «Ritz» первым открыл Хемингуэй, а гаванский ресторан «El Foridita» до сих пор считает его отцом фирменного «Дайкири грейп». Ни один писатель не разбирался в достоинствах кафе и ресторанов так хорошо, как Хемингуэй.

Война причинила ущерб, но не оглушила героев Хемингуэя. «Прощай оружие» — роман о любви в стиле Голливуда, с незабываемой парой героев, снятых в объектив. Роман чести и славы на Восточном фронте, пожалуй, умер, зато интерес к романтической любви и сексу, и в частности, к материальной жизни на войне, вспыхнул вновь: перед лицом гибели отложенные на завтра радости выглядят глупо. При всей его стойкой репутации певца мужских доблестей тема романов Хемингуэя глубинно дышит женственной слабостью под внешним нажимом.

«— Я перестала быть смелой, милый, — отвечает Кэтрин Фредерику в романе «Прощай оружие». — Я полностью сломалась. Они сломали меня».

Признание своей слабости — единственная форма бравады, дозволенной настоящему человеку. В творчестве Хемингуэя принято правило встречать жизненные вызовы без жалоб, не отказывая себе в наслаждении жизнью.

Роман-путешествие, — фирменная сторона творчества Хемингуэя, — превратившая Памплону в приманку для туристов, а венецианский «Палаццо Гритти» в икону. Это та самая сторона, для поддержания которой сохраняется в убогом виде ром домашней выделки и мебель для патио. Хемингуэй мастер изображать не реализованный стоицизм, а уязвлённое эпикурейство.

«Наслаждайся пока можно, и терпи неприятности, когда они тебя настигнут».

Мысль не слишком высокая, когда её произносишь вслух, но достаточно здравая, когда не остаётся ничего лучшего.

Стиль раннего Хемингуэя — стиль поэтический.

Недаром его писательский расцвет пришёлся на второе десятилетие его жизни, как у всех поэтов-романтиков. Романы пишутся людьми среднего возраста — Джорджу Эллиоту и Энтони Троллопу было за пятьдесят, когда они создали свои шедевры. Лирическая поэзия — удел молодости, и беда поэтического стиля в том, что она с возрастом превращается в прозу. Стиль Хемингуэя со временем приобрёл манерность, с лёгкостью ставшую объектом пародий, столь же талантливых, как и рассказы Хемингуэя.

Авторами лучших из них считались Уолкотт Гиббс — «Death on the Rumble Seat» (Смерть на заднем сиденьи) — и Э.Б. Уайт — “Over the River and оnto the Grill” (Через реку на барбекю). Пользуясь его специфическими приёмами, они по праву разделили с Хемингуэем славу преобразителей и упростителей стиля американской прозы.

Автор биографии Мэри Дирборн установила также следующий факт: невзирая на дружбу с модернистами в Париже, свою репутацию Хемингуэй завоевал благодаря высокому месту, которое он занял в американских списках бестселлеров.

Первый выпуск книги «Прощай оружие» (1929) разошёлся огромным по тем временам тиражом более 30 000 экз. Широкую продажу в течение двух лет роману «По ком звенит колокол» (1940) обеспечивала борьба с фашизмом. На вырученные деньги была выкуплена «Финка Винья», красивый дом, ранее им арендуемый. Вилла стала его постоянной крепостью и убежищем почти до конца жизни, пока Кубинская революция не выжила его оттуда.

Именно там он стал именоваться «Папа Хемингуэй», мощный медведь литературы, который принимал журналистов, растил детей, изобретал свой «Дайкири-грейп», боролся с марлином и пускался в краткие, подчас опасные, вылазки по малым провинциям своей империи. В Африку (где за одну поездку дважды терпел авиакатастрофу). В Испанию (куда, невзирая на Франко, не раз возвращался посмотреть на бой быков). В сороковые годы с ним происходили, или были отмечены в прессе, его немыслимые сексуальные приключении.

Реальную последовательность его жизненных событий проследить трудно, поскольку в литературе они отразились лишь в посмертном издании его неоконченного романа «Сад Эдема», над которым он трудился в сороковые-пятидесятые годы, и в котором всё происходит в середине двадцатых, когда он стал встречаться с американской журналисткой Полиной Пфайфер, ставшей впоследствии его второй женой.

Дирборн подробно останавливается на секс-играх супружеской пары, обменивающейся сексуальными ролями, которые легли в основу вольных эротических фантазий, отразившихся в его последнем романе. «Сад Эдема» не воспоминание о радостях секс-игр, не о гендерных трансгрессиях, — а возврат Хемингуэя к старой мысли о нерасторжимой связи охотника и его добычи, союза хищника и его жертвы. Сексуальные роли в нём меняются между собой, но остаются прежними. В этом свете такие повороты выглядят греховными: они не напоминают о Рае, а ведут от него вдаль.

Сексуальный фетиш, как всякий другой, приобретает чувственную остроту от сознания нарушения границ, от познания греха. Для Хемингуэя нет большего греха, чем осознание своей женственной природы. Перспектива отказа от мужественного образа, как истинно мужского ритуала, была для него заманчиво запретным стимулом для понимания самого себя.

Известно, что ложный публичный имидж нужен для того, чтобы скрыть внутренние иные мысли и желания. В результате «Сад Эдема» оказался намного более смелым, оригинальным и честным романом, чем всё, что Хемингуэй описал в «Старике и Море», опубликованном в пятидесятые годы.

В романе нет также ничего от постмодернистского полового плюрализма. Его текст может, пожалуй, считаться бинарным, и даже брутальным, во многом объясняющим игры с переодеванием в женское платье с его любимым сыном Грегори, пережившим в возрасте 63 лет операцию по перемене пола и умершим под именем Глория.

Когда-то Хемингуэй застал своего мальчика, которого он звал Гигги, в спальне кубинской виллы за примеркой женских чулок, принадлежащих его матери.

Позже он сказал ему:

«Мы с тобой, ты и я, принадлежим к чужому племени».

Вне сомнения, он видел в мальчике, своём любимчике, собственную двойственность, признаться в которой не смел, и которая делала его по очереди то гневным, то неожиданно трогательным и сердечным. Из писем, которые сын Грегори, Джон, приводит в книге мемуаров под подобающим названием «Чужое племя», видно, какие необычайно болезненные, а подчас жестокие, по крайней мере со стороны Грегори, были вспышки их взаимного прозрения (Грегори был единственным человеком, готовым сказать отцу, как плох его «Старик и Море»: «тошнотворный и приторный, как помои с пола пивного бара»).

Как это часто бывает между знаменитым отцом и вечно безденежным сыном, их разговор неизменно заходит о деньгах, которыми Хемингуэй щедро его оделяет. (Надо сказать, что денежных проблем Хемингуэю хватало в течение всей его жизни. Он далеко не был так богат, как можно было бы предполагать). «Из всех членов семьи, помимо нас с тобой, он самый загадочный, — писал он Полине. — Я им тоже чужой».

Самоубийство Хемингуэя в 1961 году в его охотничьем домике в Кетчуме, штат Айдахо, добавило трагическую краску в палитру семейной истории.

Множество раз обсуждаемая тема проклятия, висящего над семьей, по-видимому объясняется наследственным геном биполярного расстройства, дружелюбно кочующего из поколения в поколение. Страшно подумать о длинной цепи самоубийств — его отец Клэренс; Эрнест, его брат Лестер и сестра Урсула; его беззащитная внучка Марго.

Новые попытки слегка придать имиджу Папы имидж Мамы, в конечном счёте, никак не проходят. Хемингуэй остается Хемигуэем. До сих пор бытует убеждение, что его проза проникнута духом мачизма. Несмотря на то, что гендерные роли меняются местами, образ мачо составлен из множества привлекательных черт: искренняя тяга к отваге, удивительная готовность признать поражение, если оно оплачено храбростью, присущее ему сознание фатальности человеческого бытия, желание скрасить его маленьким радостями. В лучших вещах Хемингуэя его аффектация извинима его вниманием к чувственной стороне жизни, мультивалентной в эротическом смысле — не чисто мужской, но и не чисто женской.

Начальные строки описания завтрака двух любовников говорят о чувствах гораздо более трогательных и тонких, чем сюжеты с обменом сексуальными ролями, предлагаемые критиками-ревизионистами:

*

В то утро на завтрак был бриош и баночка красного малинового джема, яйца они разбили, а масло таяло, пока они взбивали, ставили на огонь, подсаливали и сыпали сверху перец из мельницы… Он хорошо помнил, как он, счастливый, отделял себе ложкой и ел, слегка смачивая растёкшимся маслом. И ощупь свежести раннего утра, и хруст перчинок на зубах, и горячий кофе, и пахнущая цикорием чаша саfe-au-lait.

*

Растёкшееся масло и хруст перчинок на зубах: за утренним столом смесь женского и мужского начала в нём очевиднее, чем в его спальне.

Наслаждения, которые он брал от мира, многозначнее театральных поз, которые он перед миром принимал. Став эпикурейцем прежде, чем стать стоиком, Хемингуэй плох, когда он бахвалится, блефует или петушится. Он более всего хорош, когда он сникает и бьётся, и пишет утренний завтрак. В роли мачо или как минималист, он одинаково заставляет трепетать, поражая смелостью и точностью письма.

Перевернув последнюю, печальную страницу его биографии, читатель чувствует, что Хемингуэй заслужил эпитафию, которую он желал бы для себя больше всего.

Он был смелым и знал, как надо писать…