Самоанализ катастрофы

1 октября, 2017

АВТОР: Алексей Колобродов

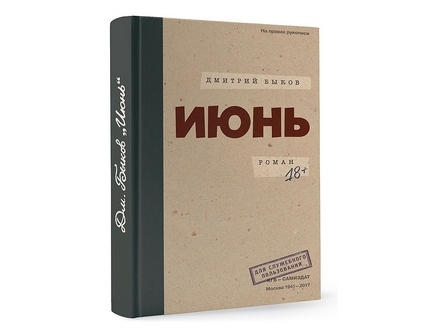

Выход долгожданного романа Дмитрия Быкова «Июнь» (М., АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017) — настоящий детский утренник для начинающего структуралиста. Столь велик соблазн разобрать его на камушки и колесики, а затем собрать, как кубик Рубика.

1.

Как неоднократно анонсировал сам Дмитрий Львович и отмечают рецензенты, «Июнь» составляют три части, с тремя самостоятельными сюжетами и героями. Объединяет их в роман, и это тоже не раз фиксировалось, второстепенный персонаж, шофер Лёня; тут любопытная находка — пролетария снабдить ангельским функционалом, назначив курьером между мирами. Есть и менее заметная игра с актерами второго плана, которые перебегают пограничья и даже забегают вперед — так в первой части Миша Гвирцман встречает в трамвае политизированного подростка, который во второй части станет Шуром и сыном вернувшейся из эмиграции поэтессы.

Но принципиальнее, конечно, Москва, вернее, сама ее атмосфера, прописанная для «Июня» временами нежно, нервно и ностальгически; равно как общий предкатастрофный контекст. Все три части романа завершаются в ночь на 22 июня 1941 года, а эпилог — черной тарелкой репродуктора, из которой «о том, что началась война, сказал нам Молотов в своей известной речи».

Части «Июня» неравноценны по объему и, как считают иные коллеги, по качеству (Борис Кузьминский, комплиментарно оценив роман в целом, подпустил шпильку «“Июнь” стоил бы разговора и не будь в нем первой части»).

Но гораздо любопытнее другой момент — составляющие триптиха различаются жанром и повествовательной техникой. Первая — своеобразный роман воспитания, «страдания молодого», и отличная эта проза — сделана как бы задним числом, бэкграундом жизни, которая еще будет прожита; историей, рассказанной из будущего — 60-х или 70-х годов. Когда Давид Самойлов, прототип быковского Миши Гвирцмана, вступает в свой «самосуд неожиданной зрелости», воспоминаний и историософских рассуждений, так сближающих его с сегодняшним Дмитрием Львовичем.

«Он предвосхитил понимание нравственности на уровне исторических категорий, он историчен в лучшем смысле этого слова, ибо представляет историю живым и конкретным проживанием времени, дарованного нам судьбой. В нем рассуждается не о том, что было бы, если бы ничего не было, а о необходимости понять свое время. И, не устраивая суда над ним (кто имеет на это право!), жить достойно и полноценно, то есть быть “музыкой во льду”» — Давид Самойлов о романе Пастернака, и этот тезис во многом дорожная карта быковского «Июня».

Быков, в обличье Гвирцмана/ Самойлова, судит не время, но то, «что оно делает с человеком» (Бродский). «Ну и правильно, — кивнул Борис (Слуцкий, — А.К.). — Со здоровыми неинтересно. Я сам когда-нибудь, товарищи, лягу в больницу на старости лет. Жизнь изучать». (Последние годы Борис Абрамович провел в психиатрической лечебнице.)

Вторая часть — психологический (и даже психоаналитический) и философский очерк о предательстве и его оправдании. Теодицея измены опирается на слоган, столь популярный в недавнее наше время «Не мы такие — жизнь такая», хотя, разумеется, богатство нюансов и полутонов камуфлирует эту жизнестроительную банальность.

«Это началось давно. Но нельзя было чувствовать себя вечно виноватым, и все чаще он обвинял теперь страну. В самом деле, она неутомимо плодит виноватых, виноватыми легче править, а в России не бывает невинных, все помазаны с детства, с первых шагов, условия таковы, что невозможно не согрешить. Почему? Потому что с точки зрения какого-нибудь из одновременно существующих кодексов обязательно будешь виноват.

(…)

В России нельзя быть хорошим человеком, Боря понял это давно, потому что все коллизии, которые продуцировала Россия, были коллизии увечные, выморочные. Вот почему всякий моральный выбор непременно превращал тебя в подлеца».

Эдакое принуждение к актуальности.

Впрочем, не стоит думать, что весь «Июнь» написан за ради политических аллюзий с современностью. Ну, изобретает Быков, будто в сороковом году о двадцатых принято стало говорить как о «проклятых» и мы понимаем календарь его созвучий: двадцатые — девяностые («лихие»), тридцатые — нулевые, сороковые — десятые (роковые?)… Однако здесь чуть ли не единственная лобовая параллель, остальные присутствуют, их немало, но залегают гораздо глубже. В этом, втором разделе (главный герой которого — журналист Борис Гордон, протагонист Самуила Гуревича, гражданского мужа Ариадны Эфрон) даже язык меняется — на общеинтеллигентскую скороговорку, то воспаленную, то элегическую, столь удобную для постановки диагнозов, сгущения ужасов и беглых формул «о государстве». Так сказать, «развивая Платона».

Заключительный фрагмент триптиха — мистико-конспирологическая новелла а-ля Борхес. Писал ее Дмитрий Львович, отбывая и заканчивая романный номер, и минировал шифрами и смыслами в обязательном уже порядке, как сапер на задании. (Откуда ко мне пришла аналогия минирования? А по родству финальной сцены с прохановским «Господин Гексогеном» — герой наблюдает конец света с московской крыши.) В центре финальной части — Игнатий Крастышевский, шаман от лингвистики, прототипом которого — надо сказать, в данном случае, размытым и необязательным, — стал Сигизмунд Кржижановский, литератор, драматург и сценарист, негромко открытый на излете перестройки и нареченный «советским Кафкой». Забавно, впрочем, что быковский Крастышевский служит по линии экспорта советского киноискусства, реальный же Кржижановский — сценарист раннесоветских киношедевров «Праздник святого Йоргена» и «Новый Гулливер».

2.

Весь этот пестрый скарб собрать в роман уже затруднительней, но и тут Быков оставляет ключи под ковриком.

«Июнь» вполне мог быть обозначен как поэма – по примеру Гоголя, Вен. Ерофеева, да и самого Дмитрия Быкова («ЖД»). Дело даже не в том, что строфы и строчки густо растворены, как соль, в тексте – тут и Фет, и Блок (разумеется), и воронежский Мандельштам, гимны и песни ифлийских поэтов, тогдашний андеграунд — Алик Ривин и Николай Стефанович. Прием всегда распространенный, самый близкий пример — прилепинская «Обитель», правда, Быков, в отличие от Захара, не зарывает поэтические таланты глубоко в почву текста, большинство самородков — на поверхности.

Можно, конечно, атрибутировать «Июню» дантовскую матрицу «Божественной комедии» в обратной последовательности. Быков, дескать, заканчивает «Адом» запрограммированной войны, «Чистилище» в середине, с ключевыми мотивами любви, измены и тюрьмы. А начиналось всё в «Раю» — как всегда в юношестве — тревожном, непрочном и обрывающемся. Но столь красивая интерпретация будет натяжкой.

Поэтический принцип «Июня» — в превышенной прозаической скорости, редуцировании привычных речевых конструкций. (Так, психологические характеристики умещаются не в абзац даже, а в полторы фразы. Диалоги, особенно в первой части, сыплются со скоростью плевка, и напоминают не то панч-лайны рэпперов, не то словесные обрубки, выпавшие из сериальных сценариев. Мастерски сделано, надо сказать.) Это вовсе не «мышление опущенными звеньями» (Мандельштам), это возгонка, ускоренная перемотка, позволяющая смешать и подать на едином градусе небогатые сюжетные движения и обильные историософские рассуждения (впрочем, тоже редуцированные). Работает; и сдается мне, вполне соответствует авторскому замыслу — дать реактивный гул первых тактов Армаггедона. Конечно, поэма.

Не удержусь, однако, от замечания о том, что у Аркадия Гайдара в «Судьбе барабанщика», да и в «Тимуре» это предгрозовое сгущение, плотность скорых крупнооптовых смертей и близость звезд на небе, погонах, обелисках, передана точнее, вещественнее, без формальной алхимии. Впрочем, он был внутри ситуации и заплатил сполна.

Другое дело, что ориентировался Быков — согласно своей идее повторения исторических циклов — на поэму Александра Блока «Возмездие» (оттуда и эпиграф к «Июню», и вообще, как было сказано, Блока много — от фирменной его предкатастрофности до девушки Лии, «причастной тайне»). А получился у Дмитрия Львовича… Иосиф Бродский, — когда горький набор из времени (и «того, что оно делает с человеком») и вечности, мебели, власти, Польши, евреев, щелястой неволи, секса, историзма и цинизма, собран в почти идеальную конструкцию. Естественно, действо это вполне авторитарно, отрицает всякое соучастие и дискуссию до сколько-нибудь закрепившегося послевкусия.

Сегодняшнее отношение Быкова к Бродскому известно, но тем и ценно подобное вторжение на чужую — во многих смыслах — территорию.

Еще один художник, чье влияние на автора «Июня» бесспорно и, кажется, вовсе не контрабандно. Фридрих Горенштейн — самый загадочный и трудный русский классик XX века, при этом парадоксально соприродный, помимо всего прочего, советской и, в особенности, сталинской эпохе. Своей ветхозаветной тоталитарностью, мощью, подчас избыточной, капризной старческой переменчивостью, агрессией.

Дмитрий же Львович не только предисловия к Фридриху Горештейну пишет, но и внимательно его перечитывает. Речь, скорее, не об освоении творческого метода, но о всё более перенимаемом отношении к человеческим персонажам, когда любопытство усиливает отвращение и наоборот.

«Ну, сама понимаешь, Крапивина, сказал он, дело такое, что раз на раз не приходится. Ты ложись, поговорим, ты мне, может, про детство расскажешь. Таких аттракционов Вале еще не приходилось исполнять, и она не сдержалась — вырвался у нее металлический, скрежещущий смешок, очень, должно быть, неприятный. Можно я все-таки выключу свет, попросила она. Ну выключь, сказал Ганцев равнодушно. Валя легла рядом. Детство было какое же, обычное, сказала она, я очень в детстве не любила гусей, дралась с ними… Да что ты мне гусей своих, сказал он почему-то шепотом, со страшной злостью. Ты давай, трогай. Она стала трогать, но без особенного результата. Да что ты делаешь, сказал он, ты не умеешь, что ли? В руках не держала? Он был из той породы людей, которые нежность почитают за порок, за бабство. «По кунде ладошкой гладишь», говаривали у него на родине в Сибири».

Очень быковский, и при этом безошибочно горенштейновский фрагмент.

Злобноватый Горенштейн памфлета «Споры о Достоевском» (кстати, Федору Михайловичу передан в «Июне» мимолетный привет — все чекисты, практикующие метод Фрейда, зовутся Петрами Степановичами, — мобилизационное эхо «Бесов») звучит в разговоре критика Меркушкина с драматургом Кудряшовым о «жидочках» и «русачках». Тоже предсказуемо.

3.

Кстати, да, еще один центростремительный мотив, может быть, даже более важный, нежели поэтический принцип. Авторская агрессия. Нет, героев своих Быков любит, хотя градус привязанности ослабевает от части к части. Однако вот ради Бориса Гордона приносится в жертву Марина Ивановна, и здесь Быков совпадает в оценках с другим неблизким автором — Сергеем Довлатовым: «Цветаева, при всей ее гениальности, была клинической идиоткой…».

Дмитрий Львович, похоже, отказывает Цветаевой и в гениальности. Поди разбери, что тут — плотный подгон на себя шкуры героя или пользование ею для собственных нужд.

Агрессия идет не столько от журнализма, как бы постулирующего недоверие к любому информационному потоку, но именно от авторского отношения к объектам повествования. Быков вторым жанровым слоем щедро использует приемы пародии и памфлета, затевает большую игру в угадайку прототипов, устраивает целую систему шифров и кодов.

Некоторые критики не без высокомерия заявляли, будто игра эта им неинтересна, «Июнь», мол, — художественно цельное высказывание, разберешь вот так, и лишние детали останутся. Но это как смотреть. Меня, допустим, сам Дмитрий Львович интересует не меньше романа (на самом деле больше), а при эдаком интересе дешифровка необходима.

Ну, понятно, что соблазн хорошего крипторомана давно, со времен «Оправдания», над Быковым довлеет. Снова получилось. Но для меня куда более захватывающим выглядит другое объяснение «июньского» геймерства — бунт Львовича против тусовки, к которой он в наших противостояниях оказался приписан. Возможность дюжины ножичков в спину отечественного либерализма. Сопротивление творческого масштаба казарменным ограничениям.

Давайте по порядку.

Начав, например, с фигур умолчания. Не названы по именам вожди — Ленин (применен сказочный эвфемизм «тот, который всё понял еще в двадцать третьем»). Сталин — «Он», «Один человек», «Адресат» (Чистота эксперимента несколько нарушена упоминанием Сталина по имени, но не в авторском тексте, а в статье Троцкого). При этом сам Лев Давидович подробно шаржирован, но не назван тоже. Бога, поучает Быков, поминай только в случае крайней необходимости, а Сатану — еще реже.

Большой Террор середины тридцатых в «Июне» не зафиксирован даже в бэкграунде. Заманчиво сказать, что герои Быкова не заметили вала репрессий, как Есенин трех сухих законов. Однако всё же присутствует в недрах второй части спор о Тухачевском. Феномену есть скучноватое объяснение — переход от мира, пусть относительного, к тотальной войне должен стать резким и контрастным.

Теперь о прототипах. Чемпионствует, натурально (как и во всей русской литературе последнего, с хвостиком, полувека — от Солженицына до Аксенова, далее везде) Константин Симонов. Зовется он то Выборновым, то Серовым (намек издевательски-прозрачен), то, собственно, Симоновым в дополнение с грубоватой хохмой в том же контексте Валентины Серовой. «Я, в отличие от товарища Симонова, вдовами не интересуюсь», — говорит ифлийский преподаватель Турищев. Фамилии разные, строй везде одинаков: «Гремевший тогда поэт извергал дикую смесь барачной киплинговской вони и шипра, причем шипр преобладал. Шипром было пропитано все».

Игра с именами подчас изящна: официальную жену Самуила Гуревича близкие называли Шуреттой, а у сына Марины Цветаевой домашнее прозвище было — Мур. В романе они, соответственно, переименованы в Муретту и Шура.

Но, вообще-то, с глубокой шифровкой Быков не заморачивается — в руководителе самодеятельной студии бывшем беспризорнике Орехове безошибочно угадывается Алексей Арбузов; в бонвиване Саше Горецком — будущий Александр Галич, в Лие — предвоенная красавица Лия Канторович. Мелькают Михаил Кольцов и Николай Эрдман, тоже под псевдонимами сродни фиговым листкам и упомянутые весьма нелестно. («Гердман»/ Эрдман бывал уже у Быкова в романе «Икс»).

Вся ифлийская сборная узнаваема — «Борис» (Слуцкий), «Павел» (Коган), «Сергей» (Наровчатов), «Лена» (Ржевская, на тот момент жена П. Когана), «Сева» (Багрицкий), «Люся» (Алиханова, впоследствии известная как Елена Боннэр). По «ифлийству» как идеологии, практике и тусовке (во многом сформировавших шестидесятничество и диссидентство) Быков проходится вполне размашисто (однокоренное с «наотмашь»). Маска героя (скорее, полумаска, и не таинственная) – в данном случае едва ли отмазка.

«В интонации Бориса слышалось, что он из раввинов и даже, пожалуй, из талмудистов»; комиссарство Слуцкого, да и Когана, особая гибкость этого комиссарства, — предмет неизменного сарказма.

О диссидентстве в проекте:

«Сегодня Миша должен был сказать об этой главной фальши, но ударить по Севе — значило ударить по тому, на чем держалась вся студия. Этим чем-то как раз и была обаятельная, тщательно отработанная фальшь, а Люся стояла на страже этой фальши, потому что в свои семнадцать лет уже замечательно умела заводить глаза и всем телом изображать глубокую оскорбленность». «(…) разве ты не понимаешь, что потом вырастет из Люси?! Люся будет всегда бедная и всегда будет есть людей…»

И о будущих шестидесятниках:

«Дети поражали Мишу необыкновенной тупостью, словно природа израсходовала все силы на Мишину блистательную генерацию, а следующим досталась баранья покорность, короткая память, нулевое воображение. Он долго пытался понять, откуда бы это. Допустим, у природы свои нужды, и тогда Мишино поколение растили для великого дела, а этих одинаковых, даже не озлобленных, а просто тупых детей — для жизни в том новом мире, который они построят».

Впрочем, мне могут возразить: у вполне беспощадных инвектив по адресу священных коров либерального мифа может быть и внеидеологическая природа. Скажем, Дмитрий Львович дал, наконец, выход долго копившейся мизантропии. Не буду отрицать, наличествует и она.

4.

Новый роман эксперты по прозе Быкова вписывают в «И-трилогию». Из романов «Икс» — «Истина» (написан, но не опубликован) — «Июнь». По аналогии с «О-трилогией» — «Оправдание» — «Орфоргафия» — «Остромов». И если предположить, что история «О» в той или иной степени посвящена взаимоотношениям интеллигента (не обязательно художественного — старый дачник Кретов, плут от эзотерики Остромов) с властью, то «И» — поле взаимодействие между сознанием и подсознанием творца.

Поэтому к эпитетам, которыми нужно сопроводить роман «Июнь» — сильный, глубокий, недобрый, историософский, я бы обязательно добавил «автобиографический». (Да и сам Быков не отрекается, любя.)

«Июнь» — своеобразные три возраста Окини-сан (была у Валентина Пикуля такая отличная подростковая книжка). Три героя трех частей соответствуют определенным календарям самого Дмитрия Львовича, соответствующим идеям, страстям и состояниям. Все три Эммы — это он. И тут масса любопытного и страшноватого — и в подчас снисходительном, иногда беспощадном самоанализе зрелого мужского человека, и в замере своих художественных потенций и возможностей.

Мне приходилось писать о проблеме некоторых знаменитых современных мастеров искусств, полагаемых сталкерами стиля, — Константине Богомолове, Кирилле Серебрянникове и, скажем, Ренате Литвиновой. Они пытаются выдать бедственное (может, отчасти мнимо) состояние собственных внутренностей за общее неблагополучие, кривизну и бесперспективность пути, по которому движется страна. Иногда получается, чаще нет, ибо две реальности эти вовсе не тождественны. Ясно, что неблагополучия у нас хватит заполнить все экраны, сцены и даже атриумы торговых центров, однако детские страхи, пододеяльные вселенные, наспех сконструированная, механическая мистика тут не годятся, фонят, по-быковски, «фальшаком».

А вот у Дмитрия Львовича, призвавшего в соавторы историю и странных ее персонажей, — выходит убедительно, и почти без швов и зазоров.

«(…) добьешься справедливости в одном частном случае, а головы полетят на нескольких этажах сразу. Аля никак не могла понять простой вещи: в одном случае из десяти — да, удавалось исправить ошибку, защитить бесправного, наказать взяточника; но взяточника уничтожали, ловчилу размазывали, а еще десятерых невиновных, просто стоявших рядом, исключали отовсюду за попустительство. Важно было не благодеяние, а предлог».

Да, он пугает, и с перебором, но нам, соотечественники, иногда действительно страшно.

А дальше погружаться в психоанализ не будем — большинство из нас не чекисты, да и деликатности, черт возьми, никто не отменял.

P.S. Все три прототипа главных героев «Июня» — Самойлов, Гуревич, Кржыжановский — по-разному перебрались через 1941—1945-й. У каждого были свои горести, беды и катастрофы, но великую войну они пережили.