Герой в преисподней: от мифа к «Twin Peaks». 6

21 декабря, 2018

АВТОР: Дмитрий Степанов

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

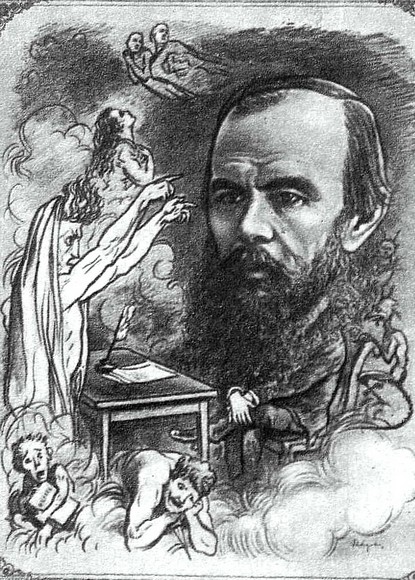

Мифопоэтика Достоевского

Наиболее полно мифопоэтика «страшного мира» выразилась, впрочем, не у «ясных» французов, а у «мрачного» Ф. М. Достоевского.

Мифопоэтические мотивы пронизывают все творчество Достоевского; их осмыслению посвящены работы самых разных авторов: от Н. А. Бердяева, характеризовавшего мир Достоевского как «мир огненных человеческих отношений» до В. Н. Топорова, описавшего мифопоэтику «петербургского текста», где Петербург Достоевского был представлен как преисподняя («Петербург — бездна, «иное» царство, смерть», но «творчество … всегда происходило над бездной, во всяком случае то, что связано с высшими взлетами художественного, научного, философского и религиозного гения»).

Такое проникновение мифопоэтических мотивов в творчество Ф. М. Достоевского было обусловлено его ранним детским переживанием, создавшим предпосылки для развития всей его психопоэтики:

«Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может…»

Эта девочка из воспоминаний Достоевского живет во всех значимых героинях его произведений, ее насильник — во всех главных злодеях его романов. Само переживание трагедии создало предпосылки для развития в творчестве Достоевского двух фундаментальных мифопоэтических мотивов: инициационного мотива преодоления «страшного мира» («Записки из Мертвого дома», «Подросток», «Братья Карамазовы») и пронизывающего все творчество Достоевского мотива героя, пытающегося спасти героиню от «страшного мира».

Глубинное взаимопроникновения психо- и мифопоэтического в творчестве Достоевского ставит его на особое место среди авторов нового времени; никому из них, включая художников, сознательно обращавшихся к мифу (Томас Манн, Джеймс Джойс и др.) не был знаком такой уровень симбиоза психо- и мифопоэтического — симбиоза, обусловленного в немалой степени лихорадочным стилем работы Достоевского, — за исключением разве что К. Г. Юнга, кодифицировавшего этот симбиоз в постулатах аналитической психологии. Другие нечуждые мифопоэтическому мировосприятию авторы нового времени — от Новалиса и Эдгара По до Александра Блока и Джерома Дэвида Сэлинджера — выражали в своем творчестве, как, впрочем, и в своей жизни, те или иные мифологемы, демонстрировали те или иные формы «ритуального» поведения, но все же никто из них не был так сращен с мифом, как Достоевский.

В этом контексте Достоевский метафорически может быть уподоблен раненому Одину, висящему на Мировом Древе — на Древе, которое не связывало, но поддерживало его, позволив, по сути, выстоять в тех испытаниях, которые выпали на его долю.

Мифопоэтическому преодолению «страшного мира» посвящены «Записки из Мертвого дома» — «некоторые особенные заметки о погибшем народе», — описывающие нисхождение героя в мир мертвых — «совершенно новый мир, до сих пор неведомый», — приводящее его в конце концов к «свободе, новой жизни, воскресенью из мертвых».

Воскресению из мертвых главного героя предшествует его погружение в страшный мир каторжан (узник издревле был мифологически тождествен мертвецу) — в преисподнюю, явленную в реальном мире, ощущаемую каждым нервом рассказчика:

«Вообще же скажу, что весь этот народ … был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист… Все были помешаны на том, как наружно держать себя. Но нередко самый заносчивый вид с быстротою молнии сменялся на самый малодушный… Большинство было развращено и страшно исподлилось.

Сплетни и пересуды были беспрерывные: это был ад, тьма кромешная… Ни признаков стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то наружное смирение, так сказать, официальное, какое-то спокойное резонерство: «Мы погибший народ», — говорили они…

Все они собрались сюда не своей волей; все они были друг другу чужие. «Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу!» — говорили они про себя сами; а потому сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, свара, злость были всегда на первом плане в этой кромешной тьме».

Каждый персонаж повести Достоевского шел к Мертвому дому своей дорогой, но было в каторжанах и нечто общее — то, что отличает весь этот «погибший народ».

«Это потребность хватить через край, — напишет Достоевский позднее, — потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее как ошалелому вниз головой».

Как инфернальное существо описан Достоевским главный злодей Мертвого дома:

«Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его… Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною (Ср. это уподобление Газина пауку с репликой Свидригайлова о загробной жизни: «А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде» — Д. С.)… В остроге носились об нем странные слухи… Рассказывали … про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственно из удовольствия: заведет ребенка куда-нибудь в удобное место; сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением».

В этом описании Газина читаются как мифопоэтические (чудовище, убивающее детей), так и психопоэтические (насильник из детского воспоминания Достоевского) мотивы.

Причастный Мертвому дому рассказчик, тем не менее, остается чуждым миру мертвецов:

«Помню, что во все это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил наконец это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один неумолимо и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде».

Призывая живых и оплакивая мертвых — следуя сакраментальному Vivos voco, mortuos plango, — герой преодолевает «страшный мир» и возрождается к новой жизни.

Уже современники Ф. М. Достоевского восприняли «Записки из Мертвого дома» в соответствующем мифопоэтическом контексте.

Так, А. П. Милюков в статье «Преступные и несчастные» называл Достоевского новым Вергилием, который ввел читателей в ад, но не фантастический, а реальный. Особо отмечая стремление автора в каждом преступнике найти человека, Милюков дает характеристику «галерее каторжников», от «страшного разбойника Газина до Алея», «возбуждающего страдание, как грустная тень Франчески посреди Дантова ада».

А. И. Герцен в работе «Новая фаза в русской литературе» писал:

«Не следует, кроме того, забывать, что эта эпоха оставила нам одну страшную книгу, своего рода carmen horrendum, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это «Мертвый дом» Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонарроти».

Характерно замечание Милюкова о стремлении рассказчика в каждом «погибшем» каторжнике увидеть человека, иными словами, в «мертвом» увидеть живую душу. В этом поиске живой души отразилась новая форма выражения героического поведения, соответствующего эпическому призыву «Умерших оживляй! Погибающих спасай!» Об этой новой форме поведения героев современной ему литературы Достоевский писал в предисловии к переводу романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», обозначив как основную «высоконравственную мысль» всего великого европейского искусства XIX века идею «восстановления погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков».

Уничтожительно описывая чудовищ в облике людей (всех этих Газиных, Свидригайловых, Ставрогиных и пр.), сочувственно и одухотворенно — их жертв, которых пытается спасти герой новой литературы, Достоевский следует как глубоко личностным психологическим мотивам, так и общей мифопоэтической традиции.

В поисках живой души бредет холодными и мрачными закоулками инфернального Петербурга одинокий Родион Раскольников — герой самого читаемого в мире романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

Виктор Шкловский отмечал:

«Роман начат с тайны: идут кратчайшие описания, в которых вкраплено действие — тайна. Читатель не понимает причин действия героя… Развертывание дается как прояснение какого-то намека — тайны, намерения. Основная тайна лежит в романе не в преступлении, а в мотивах преступления. Наказание оказывается в том, что для Раскольникова, как и для других людей, несмотря на всю его гордыню, преступление — это преступление… Ошибка Раскольникова не в том, что он презирает тогдашнюю нравственность, а в том, что он одиночка, ставящий себя вне всякого добра. Он отменяет закон не во имя человечества, а во имя того, что считает себя стоящим над человечеством».

Слова Шкловского о Раскольникове интересны тем, что они в полной мере соответствуют тому же, что М. Казенав в свое время писал о Тристане. Перед нами классический странный герой, пораженный иной силой, движимый неведомыми мотивами, исповедующий иные ценности, причастный иной реальности. Реальность эта соткана из гротескного сочетания обыденности и грез, мрачного существования одинокого студента на самом дне — существования, отягощенного его безумием, бредом и пугающими сновидениями — и какими-то нелепыми на этом фоне мечтами о будущей светлой жизни.

Как и Тристан Раскольников безумен, но его сумасшествие обусловлено не любовью к прекрасной даме и не тоской по трансцендентному. Герой Достоевского мучим совестью, его страдания обусловлены его преступлением. Его безумие можно было бы принять за реальное душевное заболевание, если бы не одно «но».

«Черт» Свидригайлов объясняет сумасшествие Раскольникова как священную болезнь, приобщающую того иному миру (предвосхищая тем самым апологию безумия леверкюновского черта из романа Томаса Манна «Доктор Фаустус»):

«Они говорят: «Ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один только несуществующий бред». А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как больным, а не то, что их нет, самих по себе… Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир».

Сумасшествие Раскольникова, таким образом, — не что иное, как инициационная «священная болезнь», подобная ритуальному безумию инициируемых юношей в архаическом обществе, «шаманской болезни», знаковому безумию средневековых поэтов и представителей европейского романтизма. Описание «священной болезни» вполне традиционно для подобных практик: Раскольников «не то чтоб уж был совсем в беспамятстве во все время болезни: это было лихорадочное состояние, с бредом и полусознанием. Многое он потом припомнил. То казалось ему, что около него собирается много народу и хотят его взять и куда-то вынести, очень о нем спорят и ссорятся. То вдруг он один в комнате, все ушли и боятся его, и только изредка чуть-чуть отворяют дверь посмотреть на него, грозят ему и сговариваются об чем-то промеж себя, смеются и дразнят его».

Окружающие Раскольникова люди приносят ему неисчислимые страдания.

«Оставьте меня, оставьте меня все! — в исступлении вскричал Раскольников. — Да оставите ли вы меня наконец, мучители! Я вас не боюсь! Я никого, никого теперь не боюсь! Прочь от меня! Я один хочу быть, один, один, один!»

Весьма характерны и описания болезненных переживаний Раскольникова:

«Сказав это, он вдруг смутился и побледнел: опять одно недавнее ужасное ощущение мертвым холодом прошло по душе его…» или «Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на «аршине пространства».

Мифопоэтический характер имеет и само преступление Раскольникова. Владимир Набоков в свое время задавался вопросом: «Почему Раскольников убивает? Причина чрезвычайно запутана».

Как и многие другие читатели «Преступления и наказания» он пытался рационально объяснить убийство старухи-процентщицы и ее сестры, но в итоге приходил к неутешительному выводу об «умышленности», неадекватности поведения Раскольникова:

«Чувствуя слабость своей позиции, Достоевский притягивает всевозможные мотивы, чтобы подтолкнуть Раскольникова к пропасти преступных искушений… Унизительная бедность, не только его собственная, но и горячо любимой сестры и матери, готовность сестры к самопожертвованию, низость и убожество намеченной жертвы — такое обилие попутных причин показывает, что Достоевский и сам чувствовал шаткость своих позиций. Кропоткин очень точно заметил: «За изображением Раскольникова я чувствую самого Достоевского, который пытается разрешить вопрос: мог ли бы он сам или человек вроде него быть доведен до совершения преступления, как Раскольников, и какие сдерживающие мотивы могли бы помешать ему, Достоевскому, стать убийцей. Но дело в том, что такие люди не убивают».

Такие люди не убивают, но Раскольников совершает убийство, которое, по сути, нельзя объяснить рационально. Можно уйти от понимания его преступления, сославшись на безумие героя Достоевского, как это делает Набоков.

Но истинная сущность поведения Раскольникова лежит не в сфере психопатологии, а в сфере мифа — того самого «идеализма», о котором Достоевский писал в связи с преступлением Данилова, произошедшим в действительности и напомнившим многим о преступлении Раскольникова:

«Их реализмом сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты».

Сравните это высказывание со словами Новалиса о том, что «истинный сказочный поэт есть провидец будущего».

Интересно, что в таком же мифопоэтическом ключе творчество Достоевского воспринималось и художниками ХХ века.

Так, Стефан Цвейг писал:

«Процесс художественного наблюдения у Достоевского неотделим от сферы сверхъестественного. Если для иных искусство — наука (как тут не вспомнить Набокова и Шкловского?! — Д. С.), то для него оно — черная магия. Он занимается не экспериментальной химией, а алхимией действительности… Он не собирает, но у него есть все. Он не вычисляет, и все же его измерения безошибочны. Его диагнозы, плод ясновидения, без ощупывания пульса в лихорадке явлений схватывают тайну их происхождения. Есть в его знании нечто от ясновидческого толкования снов, и нечто от магии в его искусстве. Как чародей, он проникает сквозь кору жизни и высасывает ее обильные, сладкие соки. Всегда его взгляд исходит из глубины его собственного всеведущего бытия, из мозга и нерва его демонической натуры, и все же в правдивости, в реальности превосходит всех реалистов. Все он мистически познает изнутри. Ему достаточно намека, чтобы крепко зажать в руке весь мир. Достаточно взгляда, чтобы этот мир стал образом. Ему не приходится много рисовать, тянуть обоз подробностей. Он рисует волшебством».

С точки зрения мифа поведение Раскольникова закономерно — он совершает преступление, чтобы оказаться в аду. Конечно, корректнее было бы сказать: Достоевский заставляет своего героя совершить убийство, чтобы бросить его в преисподнюю. Сам характер преступления вполне мифопоэтичен — он соответствует архаической мифологеме отречения от материнского начала, присущего комплексу представлений, связанных с ритуалами посвящения: Раскольников убивает хтоническую старуху (он нисколько не лукавит, когда говорит: «Разве я старушонку убил? Я себя убил…») и отказывается от общения с матерью и сестрой («сумасшедший» Раскольников говорит ошеломленной матери: «Я хотел сказать… я хотел сказать вам, маменька… и тебе Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я себя нехорошо чувствую, я не спокоен… я после приду, сам приду, когда… можно будет. Я вас помню и люблю… Оставьте меня! Оставьте меня одного! Я так решил, еще прежде… Чтобы со мною ни было, погибну я или нет, я хочу быть один. Забудьте меня совсем. Это лучше… Не справляйтесь обо мне. Когда надо, я сам приду или… вас позову. Может быть, все воскреснет!.. А теперь, когда любите меня, откажитесь…»).

Погрузившись в мир смерти, Раскольников размышляет о жизни и смерти.

«Где это, — подумал Раскольников, идя далее, — где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить — только жить!»

В напряженных размышлениях Раскольникова о смерти отразились собственные переживания Достоевского, связанные со смертью. Современники писателя, близко знавшие его, не раз отмечали тяжелые реакции Достоевского на все, что так или иначе было связано со смертью.

Так, Дмитрий Григорович, сокурсник Достоевского по Главному инженерному училищу, вспоминал о нем:

«Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку, насилу могли привести его в чувство».

Такая болезненная реакция Достоевского была связана с тем, что встреченная друзьями похоронная процессия пробудила в нем воспоминания о других похоронах и о другой смерти — смерти маленькой девочки из его детства.

Характерно признание Достоевского, отнесенное им к Раскольникову:

«В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для него было что-то тяжелое и мистически ужасное, с самого детства… Да и было еще тут что-то другое, слишком ужасное и беспокойное». Я полагаю, очевидно, что скрывается за этим туманным определением «что-то другое, слишком ужасное и беспокойное».

В «преисподней» — характерно для картины инфернального Петербурга то, что почти на каждой странице романа поминается черт — Раскольников встречает «чудесную деву» — Софью Мармеладову — девушку, которую он попытается вывести из «ада», чтобы через ее спасение спастись самому. Выше отмечалось, что в каждой значимой героине Достоевского живет истерзанная девочка из его детства.

Соня — одна из таких героинь. Отнюдь не случайно Достоевский подчеркивает следующую черту в ее внешности:

«В лице ее, да и во всей ее фигуре, была сверх того одна особенная характерная черта: несмотря на свои восемнадцать лет, она казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих лет. Совсем почти ребенок, и это иногда даже смешно проявлялось в некоторых ее движениях».

Совершенно очевидно, что герой Достоевского пытается спасти — в мифопоэтическом контексте «возродить» — ребенка — маленькую девочку из детства Достоевского.

Мотив изнасилованной девочки звучит на всем протяжении романа. История начинается с того, что Раскольников встречает на улице странную девушку в изодранном платье.

«Он сошелся с девушкой у самой скамейки, но, дойдя до скамьи, она так и повалилась на нее, в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому от чрезвычайного утомления. Вглядевшись в нее, он тотчас же догадался, что она чрезвычайно пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление… Пред ним было чрезвычайно молоденькое личико, лет шестнадцати, даже, может быть, только пятнадцати, — маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но все разгоревшееся и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень мало уже понимала».

В стороне Раскольников увидел некоего господина, наблюдавшего за девочкой «с какими-то целями».

«Раскольников ужасно разозлился; ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта… Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он… между ними стал городовой… И, схватив городового за руку, он потащил его с скамейке:

— Вот, смотрите, совсем пьяная, сейчас шла по бульвару… где-нибудь напоили и обманули… в первый раз… понимаете? Да так и пустили на улицу. Посмотрите, как разорвано платье, посмотрите, как оно надето: ведь ее одевали, а не сама она одевалась, да и одевали-то неумелые руки, мужские. Это видно. А вот теперь смотрите сюда: этот франт, с которым я сейчас драться хотел, мне незнаком, первый раз вижу; но он ее тоже отметил дорогой, сейчас, пьяную-то, себя-то не помнящую, и ему ужасно теперь хочется подойти и перехватить ее… завести куда-нибудь…»

Раскольников отдает городовому двадцать копеек, — его единственные «сбережения» — чтобы нанять извозчика и отвезти несчастную домой. Но девушка подымается сама, пытается идти; за ней направляется франт.

Городовой спешит за ними, чтобы оградить девушку от нового насильника.

«В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова; в один миг его как будто перевернуло.

— Послушай, эй! — закричал он вслед усачу.

Тот оборотился.

— Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится (он указал на франта). Вам-то чего?

Городовой не понимал и смотрел на него во все глаза. Раскольников засмеялся.

— Э-эх! — проговорил служивый, махнув рукой, и пошел вслед за франтом и за девочкой, вероятно приняв Раскольникова иль за помешанного, или за что-нибудь еще хуже.

«Двадцать копеек мои унес, — злобно проговорил Раскольников, оставшись один. — Ну и пусть и с того тоже возьмет да и отпустит с ним девочку, тем и кончится… И чего я ввязался тут помогать! Ну мне ль помогать? Имею ль я право помогать?»»

В этой болезненной реакции Раскольникова все еще звучит отчаянная беспомощность чувствительного ребенка, стоящего перед телом умирающей девочки, опустошающая душу невозможность ей помочь в реальном мире, подготавливающая мифопоэтическое возрождение Сони Мармеладовой.

Еще раз мотив замученной девочки слышится в споре Разумихина и Порфирия о социальных причинах преступлений.

«И сам знаю, что много, — говорит Разумихин, — да ты вот что скажи: сорокалетний бесчестит десятилетнюю девочку, — среда, что ль, его на это понудила?»

И наконец, этот мотив связывается с личностью Свидригайлова, о котором ходят слухи, будто он погубил девочку из дворовых своей жены. Как и полагается «лукавому», он не признается в своем преступлении, но его инфернальный смех, когда разговор заходит о детях («Детей я вообще люблю, я очень люблю детей, — захохотал Свидригайлов»), и сновидение перед самоубийством в полной мере изобличают его.

Соня подобна гофмановским ангелам, спасающим заблудших героев. Шкловский верно прочитывает романтическую черту в описании Сони: Раскольников «рассказывает другу: «…я сейчас у мертвого был, один чиновник умер… я там все мои деньги отдал… и кроме того, меня целовало сейчас одно существо, которое, если б я и убил кого-нибудь, тоже бы… одним словом, я там видел еще другое одно существо… с огненным пером… а, впрочем, я завираюсь, я очень слаб, поддержи меня… сейчас ведь и лестница…» Существо с огненным пером дается как нечто высокое. Перо на шляпе как бы обратилось в перо ангела».

Но в то же время Соня — падший ангел, точнее ангел, в силу известных обстоятельств брошенный в преисподнюю, униженный и оскорбленный. «Да скажи мне, наконец, — кричит ей Раскольников, — как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются?»

Психопоэтика фигуры Софьи Мармеладовой не отменяет ее мифопоэтическую сущность. Этот образ соответствует мифологической фигуре чудесной девы, причастной миру смерти. Известную параллель ему может составить образ чудесной жены в средневековой китайской новелле, эволюционировавший от фигуры умершей девы (дочь хозяина преисподней, лунной девы, небесной ткачихи, дочери дракона и т. п.) через образ девы-оборотня (лисы или обезьяны) к фигуре социально маргинальной гетеры, «чья добродетель столь же неожиданна и велика, чья красота не уступает красоте исторических красавиц».

После первой встречи с Соней Раскольников чудесным образом преобразился:

«Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и, не сознавая того, полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. (Еще один мотив смерти-возрождения, обусловленный личным опытом Достоевского — переживанием на Семеновском плацу. — Д. С.)…

«Довольно! — произнес он решительно и торжественно, — прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старой старухой! Царство ей небесное и — довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь и… и воли, и силы… и посмотрим теперь! Померяемся теперь! — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее…»»

С рациональной точки зрения, перед нами совершенно невероятный пассаж. Кому принадлежат эти слова? Убийце, загубившему две невинные души?! С какими такими темными силами он собирается сразиться? Со следователями, пытающимися его изобличить? Какое, к черту, царство небесное?! Что за безумие!

Но стоит лишь расширить поле зрения, включив в него миф, как картина тут же приобретет вполне понятный и непротиворечивый вид. Тогда в лице Раскольникова мы увидим героя, встретившего в преисподней чудесную деву, вселившую в его душу надежду на новую жизнь, вдохновившую его на битву с «темными силами», «страхами» и «привидениями».

Соня — погибшая ангелоподобная душа, встреченная в преисподней мертвецом Раскольниковым, чья обитель — каморка, больше похожая, по словам его матери, на гроб («Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб…»).

Родион говорит ей:

«А что ты великая грешница, то это так, а пуще всего, тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя».

Софья называет его сумасшедшим, он ее — юродивой. Герой предлагает ей прочесть Евангелие (в первой редакции романа, отвергнутой Катковым, предложение прочесть Новый Завет исходило от Сони, иными словами, именно она — чудесная дева — указала путь к спасению, что вызвало бурю негодования у редактора «Русского вестника»: как такое возможно? блудница и спасительница, читающее Священное Писание?!).

«Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и все не выговаривалось первого слога. «Был же болен некто Лазарь, из Вифании…» — произнесла она, наконец, с усилием… Раскольников … слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать свое. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну ее…».

Это место в «Преступлении и наказании» в свое время вызвало бурю негодования у Владимира Набокова.

Чуждый всему мифопоэтическому он писал:

«Раскольников открывает для себя благодаря Соне Новый Завет. Она читает ему о воскрешении Лазаря… Но затем следует фраза, не имеющая себе равных по глупости во всей мировой литературе: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». «Убийца и блудница» и «вечная книга» — какой треугольник! Это ключевая фраза романа и типично достоевский риторический выверт. Отчего она так режет слух? Отчего она так груба и безвкусна? Я полагаю, что ни великий художник, ни великий моралист, ни истинный христианин, ни настоящий философ, ни поэт, ни социолог не свели бы воедино, соединив в одном порыве фальшивого красноречия, убийцу — с кем же? — с несчастной проституткой, склонив их столь разные головы над священной книгой… Убийца и блудница за чтением Священного Писания — что за вздор!»

В тон настроения Набокова следовало бы воскликнуть: какое чудовищное непонимание сущности мифа! Эпизод с чтением Евангелия в романе Достоевского — действительно ключевой. Он знаменует собой начало спасения героев, их возрождения к новой жизни. После прочтения Соней истории воскресшего Лазаря Раскольников говорит ей: «Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь… свою (это все равно!). Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на Сенной… Но ты выдержать не можешь, и если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Ты уж и теперь как помешанная; стало быть, нам вместе идти, по одной дороге! Пойдем!» Он предлагает ей путь спасения из преисподней, и они идут по нему через душевные и физические муки.

Призыв пройти через страдания к возрождению — это не «достоевщина», это древнейшая и фундаментальнейшая инициационная мифологема. Инициационный мотив носит и совет Порфирия Петровича («мастера инициаций») Раскольникову: «Станьте солнцем…» Забавной выглядит попытка Виктора Шкловского объяснить эту очевидную мифологему солнечного героя рационально: «Бунт Раскольникова связан с судьбой слабых. Этот бунт — бунт, а для Достоевского — солнце. Но в то же время он хочет, чтобы солнцем оказалось смирение». Инициационный характер имеет и «безумная» идея матери Раскольникова, что ее сын вернется из «путешествия» через девять месяцев (время пребывания во чреве чудовища): «по ее расчетам скоро должен прибыть Родя, что она помнит, как он, прощаясь с нею, сам упоминал, что именно чрез девять месяцев надо ожидать его».

«Критики во Христе» не раз отмечали сомнительность такого спасения героев. Оно нисколько не вязалось с истинно христианским миропониманием.

На несовместимость новозаветных ценностей и странного поведения героев «Преступления и наказания» указывала, в частности, Людмила Сараскина:

«Перед читателями возникали две логики. Первая: Раскольников — христианин, его путь — в «Иерусалим», к новому смыслу жизни; но он убил — отвратительно, с тошнотворными подробностями, убил «для себя», и значит, прежде всего он преступник; его верования, сам его статус «недалеко от веры» не только не смягчают вины, но, напротив, утяжеляют ее, ибо убив, он преступил заповеди, в которые верил, убил главный принцип жизнеустройства, на котором должен стоять мир.

И есть логика «навыворот»: да, Раскольников умышленный убийца, но он христианин, он ищет путь к себе, через преступление и наказание, через возвращение к людям, через любовь, и потом будет спасен. В этом случае картина выглядела бы так, будто автор ничего другого и не мог предложить герою, кроме двойного убийства; только этот смертный грех может через самое полное раскаяние привести его к полной и несомненной вере, ибо другого способа поверить в Бога и бессмертие у колеблющегося человека нет. Роман превращался в фарс по Михайловскому: писатель заставил, а герой убил.

Однако против такой логики «наизнанку» роман буквально кричал. Размышление Раскольникова — «без этого преступления он бы не обрел в себе таких вопросов, желаний, чувств, потребностей, стремлений и развития» — осталось в черновых записях и не попало в текст романа: слишком высокой оказывалась цена развития, слишком близко стояла она к пресловутому «цель оправдывает средства», слишком кощунственным было это убийство заповеди Божьей ради Бога, грех ради веры.

Достоевский обещал Каткову, что преступник сам решит принять муки, чтобы искупить свое злодейство. «Впрочем, — добавлял писатель, — трудно мне разъяснить вполне мою мысль». Эту мысль оказалось не только трудно разъяснить, но и трудно исполнить: с преступником, который сам решит, в романе возникли большие трудности».

Достоевский не лукавил, когда признавался Каткову, что ему сложно вполне объяснить свою мысль. Здесь он был предельно честен со своим редактором. Так же, как честен он был со своим читателем, когда описывал посещавшую Раскольникова минутную ненависть к Соне — в этой ненависти проявлялось его собственная ненависть, одолевавшая его в минуты отчаяния, к маленькой девочке, «отравившей» ему жизнь, заставившей его сердце мучиться, но тем самым — он это понимал — определившей его трагический гений (слова Раскольникова «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть» — это, конечно же, слова Достоевского о самом себе).

Достоевский не только не мог вполне выразить свои представления о судьбе Раскольникова и Сони редактору, ему трудно было самому осмыслить их рационально.

Бессознательно он оперировал более древними и фундаментальными мифологемами смерти-возрождения, чем христианский миф. Но сам Достоевский этого не понимал, он только отдавал себе отчет в том, что поведение Раскольникова с христианской точки зрения неприемлемо, поэтому в финале романа он назвал своего героя «безбожником» (это с раскольниковским-то «Верую»).

Раскольников «ходил в церковь молиться вместе с другими. Из-за чего, он и сам не знал того, — произошла однажды ссора; все разом напали на него с остервенением.

— Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! — кричали ему. — Убить тебя надо.

Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его как безбожника; он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него в решительном исступлении; Раскольников ожидал его спокойно и молча: бровь его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей — не то пролилась бы кровь».

Назвав Раскольникова безбожником, Достоевский не просто осудил своего героя с христианской точки зрения. Вопреки своему намерению он придал ему еще больший мифопоэтический вес, изобразив Раскольникова богоборцем и поместив его в один ряд со множеством других эпических героев-богоборцев: от Одиссея Гомера до героя «True detective» Раста Коула.

В то время как «безбожник» Раскольников претерпевает на каторге всевозможные мучения и видит апокалиптические сны, Софья Мармеладова оказывается спасенной от своих былых несчастий.

Как и полагается «чудесной жене», она следует за Раскольниковым, чтобы спасти его, при этом она помогает и даже исцеляет каторжан:

«Она у них не заискивала; встречали они ее редко, иногда только на работах, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее, знали и то, что она за ним последовала, знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала, особенных услуг не оказывала… Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие отношения: она писала им письма к их родным и отправляла их на почту… И когда она являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работы, — все снимали шапки, все кланялись: «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная!» — говорили эти грубые, клейменые каторжные этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее; хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже уже не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться».

Этот момент принципиален для Достоевского: главное для него — спасение героини. В ее спасении — спасение героя, а значит и его «спасение». И наоборот, в тех произведениях Достоевского, где погибает героиня (как, например, в романе «Идиот»), терпит катастрофу и герой.

В спасении Сони находит свое спасение и Раскольников:

«Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастия! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она — она ведь и жила только одною его жизнью!..

Вначале своего счастия, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом… Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью».

Отмечу для набоковых, что для Достоевского не характерно сознательное использование мифологических метафор для «фальшивого красноречия» (в этом скорее можно было бы упрекнуть Томаса Манна и Джеймса Джойса).

Мифопоэтические мотивы через ассоциативное мышление бессознательно проникают в сюжет его романов, создавая странных героев и непостижимую историю. Не стилистическая «игра в бисер», а глубоко проникнутое собственной трагедией бессознательное мифотворчество Достоевского создало самый мифопоэтический роман XIX века, ставший самым читаемым романом Достоевского в XX столетии. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ