«Эдичка»: классическое упрямство любви

20 июня, 2020

АВТОР: Александр Чанцев

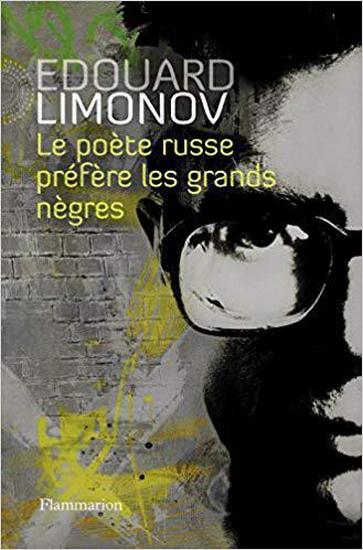

Перечитал «Это я, Эдичка». Очень давно собирался. У меня и в распечатке была (Лимонов переиздавал все, кроме этой книги, я думал, боялся еще раз сесть, а тут про любовь с неграми, но потом прочел у собиравшейся экранизировать Валерии Гай Германики, что ему не нравился уже сам роман), и скачивал два раза даже. А потом — понятно, смерть, тяжело уже браться и читать.

Как «Мастер и Маргарита» и добрая часть классической русской прозы, книга начинается с геолокации, топографической привязки: будете, дескать, в Нью-Йорке на тех-то и тех-то улицах, взгляните на балконы отеля «Винслоу», я там сижу, загораю. Тут и больше намек — что сидит там архетип, и не зарастет народная тропа. Пройдем по ней и посмотрим.

Для начала — это действительно прекрасная проза: «беспризорные дети мира», «тихая просторная минута», «я солдат разбитого полка», маленькая девочка, «которая по возрасту была ближе к природе, к листьям и траве, чем к людям» — пусть кто-нибудь поспорит.

И совершенно классическая проза. Раньше я думал, что «Эдичкой» Лимонов дефлорировал пуританскую отечественную словесность, стал нашим Миллером, Буковски и Лоуренсом, когда о таких никто почти и не слышал (а походя Элиота, Введенского и китайские эпосы многие ли тогда, как он, цитировали?).

Еще можно подумать, что это романтизм — герой брошен любимой, мучается дико, хочет вернуть ее, умереть, ищет смерти, потерян, весь набор, «Вертер 2.0».

Тем более что и анархист этот герой, анархо-индивидуалист. Он не хочет работать, то есть — хочет получать деньги и местечко в мире за то, что он пишет, а еще ярко живет, что он вот такой цветок. И, очень умный, интуитивно, после харьковской шпаны и уголовщины, с кем он школу жизни экстерном проходил, он быстро понял, что в Америке нет рая ровно так же, как не было его и в СССР. «Я не виноват, что обоим государствам мой труд не нужен. Я делаю мою работу — где мои деньги? Оба государства пиздят, что они устроены справедливо, но где мои деньги?» Более того, государство многого ждет от тебя, требует, но ты от него ничего не жди, понял Эдичка, раздвинув свое понимание и претензии, и счет: «Естественно, они там использовали мою статью для своих целей, но это уж как водится, нас все используют для своих целей. И только мы, люди, не используем их, государства. Для чего они тогда нужны, неизвестно, государства, если они не только не служат людям, но идут против людей». В государствах рая вообще нет.

Но если он и мечтает время от времени, в духе любимого Лотреамона, расстрелять всех, то на порядок больше он мечтает — о любви. Конечно, с Еленой. Даже бросившей его, изменяющей ему (у не помню кого давно еще прочел замечательное — кому не приходилось рыдать над колготками бывшей любимой в нью-йоркской ванной?), использующей его, которую он Настасьей Филипповной называет. И это — ключевое, намек. Как и словечки, прорывающиеся у «молодого негодяя» (застыдили бы друганы, как и за то, что не зарезал изменницу), вроде «помилуйте» и «увольте».

Как бы он не выпендривался (что он обожает и не скрывает — «люблю, когда смотрят») в своих хиппи-глэм-панк нарядах или вовсе голышом, Лимонов тут — настоящий классик и гуманист. Совсем в духе нашей самой классической классики.

Он заботится обо всех и никого не бросает. Он, как учили родители, не осудит и пожалеет: «Не говори, Эдичка, людям в глаза об их слабостях, жалей их, не обижай. У кого есть слабость, тот уже обижен!» Он всю ночь таскается за самым жалким, нищим и всеми дружками посылаемым негром Джонни (Лимонов всегда на много шагов впереди был — уже тогда для него black lives mattered). «Во мне было какое-то упрямство любви и всепрощения. Я думал: «Конечно, он подонок, шестерка, хуже и меньше его даже здесь нет никого, все его гонят, и очевидно, он выпрашивает монеты, но даже он стесняется меня, делает вид, что со мной не знаком, что я со стороны, а он, Джонни, — сам по себе. Тем не менее, я должен быть здесь и ждать его, грязь последнюю с нью-йоркских тротуаров, я должен быть с ним»».

Упрямство любви — еще одна проговорка. Эдичка — маленький человек (не шинель, но бушлат скоро наденет и воспоёт). С претензией, с гонором, с жаждой быть героем и (не)уверенностью в этом. Но маленький, лишний, разночинный и, из своей униженности, любит других униженных и оскорбленных. Ибо понимает их — это горизонтальное чувство в нем, не вертикальное, оно — вернее.

И наслаивается оно на то, что он уже осознал — с этим миром все круто не так: «Мы шли, и я временами обнимал ее за талию, и думал, как мы все несчастны в этом мире, как глупо и противно устроен мир, сколько в нем лишнего. Я думал, что я не должен злиться, что это нехорошо, что я должен быть добр к людям, а я все время забываю об этом». Чехов же тут, правда? Интеллигентское, слегка пьяное, слегка жалкое ворчание-бормотание, розановская жалоба о неправильности мироздания. Платонов его, кстати, подхватил потом больше всего (а надрыв его в письмах по поводу жены и секса вообще интонационно лимоновский совершенно).

И главная его претензия — отсутствие любви, «нелюбовь убивает», вторит он уже почти Достоевскому. И не только для себя он, нет, он же последний доллар Елене на шмотки, друзьям на выпивку отдаст, не пожалеет. Всем! «Братство и любовь людей — вот о чем я мечтал, вот что хотел встретить. Нелегко отыскать все это — и хожу я уже полгода, а сколько буду ходить еще… Бог знает, сколько…»

А отыщет, так рай Эдичкой чаемый всем настанет, нежность и любовь, свобода и забота. Ведь это утопия, конечно. Романтизм и прекраснодушие чистых (а всяческое самозагрязнение Эдички — это, конечно, достоевщина, юродство, самоумаление паче гордости же) русских мальчиков и мечтателей всех времен. Всех народовольцев, революционеров (вот откуда Эдичкин анархизм!), благодетелей и бессребреников. Чтобы «ты пришел к нам, ты устал, вот вино и хлеб — и мы умоем ноги твои — усталый и бедный, и будь с нами сколько захочешь, и мы не уйдем от тебя на службу завтра, как папа и мама, как жена и как дети — в школу. Мы будем с тобой долгое счастливое время, и может быть, потом, это случается редко, ты уйдешь, когда захочешь, и мелькнут наши старые здания в твоем глазу…» Почти как особняк с друзьями и музыкой, которым Мастера в конце наградили высшие силы. Он мечтатель и максималист по-крупному, Эдичка.

Но в нашем мире такого, конечно, нет, не завезли и дефицит. Вот и ходит Эдичка по Нью-Йорку днями, как Веничка (уменьшительно-ласкательные эти имена — очень русское, от юродов и старцев) по Москве, знает город лучше местных и коренных, проходит рекордное количество улиц, свои босоножки на каблуках стаптывая, как герои сказок железную обувь. Как герой «Книги непокоя» Пессоа, мог бы он сказать о себе: «Брожу бесцельно по спокойным улицам, хожу до тех пор, пока в согласии с душой не утомится тело, и моя боль достигнет тех пределов, при которых начинаешь испытывать от нее удовольствие, переходя в материнское сочувствие к себе самому, сопровождаемое музыкой, неопределимое». Настоящим бодлеровско-беньяминовским фланером идет он: «Часто я прихожу в даун-таун на весь день. Начинаю я обычно с Вашингтон-сквер, где ложусь, если он работает, в фонтан, кладу туда ноги, задница покоится на последней ступеньке перед уровнем воды — я ложусь и философически лежу, созерцая окружающее, а еще чаще закрываю глаза, и только ощущаю — открываю не часто. Солнце, вода, гул и крики — все это составляет для меня мелодию жизни. Часто вверх из фонтана бьет жесткая струя, дети бросают в нее разные предметы — жестянки из-под пива и кока-колы и платки. Удачно брошенные, эти вещи взлетают высоко вверх, и голые мокрые дети визжат от восторга. Иные дети пытаются сесть на струю попками чтобы струя подняла их вверх». Он же — нянчившийся с чужим ребенком и мечтавший о ребенке от Елены — их, заигравшихся над пропастью во ржи, сейчас ловить и поддерживать будет (Эдичка загорает, частично забравшись в те же прудики Центрального парка, о здоровье уток из которых переживал Холден Колфилд).

Городской фонтан — вместо источника истины. Чистая невинность детей и грязь мусора, отходов так же, как и он и его друзья, обществом выброшенных (советские эмигранты в Штатах, они изгнаны и отринуты дважды). Оно и понятно, ведь Нью-Йорк — город большого яблока, яблока познания добра и зла и — изгнания из рая. Яблоко надкусанное, горькое, заветревшееся, вообще, огрызок, как на логотипе возникшей в том же 1976, когда был написан роман, году фирмы. Но Эдичке дорого оно и любо, он не брезглив. Еду и рай с земли поднимет, отряхнет и опишет хотя бы.

Но это, напоминаю, мы шли по дорожке Эдички, он экскурсоводом, показать Америку, где каждый русский, как известно, «не был никогда». Если же мы свернем, отстанем и посмотрим на него со стороны, окинем критическим взором, вроде того критического реализма, что вместе с классикой нашей расцветал, то сообразим, что классика эта была — читательским бэкграундом Эдички (возможно, и единственно доступным чтением, что там еще у русских эмигрантов можно было взять почитать). Тем, на что он опирался, в первом романе еще неуверенным в себе и своих силах (Лимонов бы поправил, он-де всегда в себя верил). Писатель и его взгляды еще только обретали самостоятельность, матерели.

Пришел же (шел, шел да и пришел) он в последних, на пороге буквально вещах своих к тому, что и дети свои ему неинтересны (), и люди вообще (в «Старик путешествует»). Но и тут лукавит не Эдичка уже, а Дед и Старик. Люди ему более чем интересны — не зря так ярко он описывает их в том же предсмертном «Старике», от случайно приютившего их на полдня хозяина дома в Абхазии, до последней любви Фифи.

Какой же Эдуард Лимонов интереснее? Всегда.