В чужом глазу. Солженицын и Тарковский

23 июля, 2020

АВТОР: Владимир Косулин

Фильм «Андрей Рублёв» был закончен Тарковским в 1966 году и пролежал на полке до 24 декабря 1971 года: в этот день в Москве состоялась его премьера для ограниченного круга зрителей. За четыре месяца до неё – в сентябре 1971-го – Тарковский намеревался показать «Рублева» Солженицыну1, о котором писал, следующее: «Он хороший писатель. И прежде всего, – гражданин. Несколько озлоблен, что вполне понятно, если судить о нем как о человеке, и что труднее понять, считая его, в первую очередь, писателем. Лучшая его вещь — «Матрёнин двор». Но личность его — героическая. Благородная и стоическая. Существование его придает смысл и моей жизни тоже»2. И хотя осуществить показ Тарковскому не удалось, Солженицын все же посмотрел фильм в 1972 и 1983 годах. В 1984 году – в тот момент, когда конфликт режиссера с властью достиг своего пика, и Тарковский готов был отказаться от гражданства – Александр Исаевич опубликовал статью «Фильм о Рублеве». Несколько цитат из этой статьи.

… Обращение к истории – и право наше, и обязанность, это и есть утвержденье нашей спасительной памяти. А допустимо ли обращаться к истории не со специальной целью изучения того периода, а для поиска аналогии, ключа, для ожидаемого подкрепления своей мысли, для сегодняшней своей цели? Надо думать, не недопустимо…

…Нам показана «вообще древняя Русь», извечная тёмная Русь – нечто до Петра I… Трактовка «вообще древней Руси» и наиболее доступна современному советскому образованскому зрителю, в его радикальной традиции, а тем более западному зрителю понаслышке, – и получается не реальная древняя Русь, а ложнорусский «стиль», наиболее податливый и для разговорных спекуляций, смесь эпох, полная вампука. Но это – нечувственно к нашей истории…

…Непомерно длинный фильм, начинённый побочными, не к делу, эпизодами (половину киновремени они и забирают) … …Ещё длинней, ещё более затянута и так же притянута сбоку отливка колокола. И этот кусок – его уже эпизодом не назовёшь – сильно сбит на советский судорожный лад. Сперва – неубедительно запущенные поиски глины… потом такая же неубедительная находка глины, потом типично-советская спешка и аврал – не укреплять формы! каково! – и старые литейщики покорно подслуживают в этой халтуре самозванному мальчишке – и звенит надрывный крик, совсем как на советской стройке, – и в чём тут мораль и замысел авторов? что, для серьёзного дела и знать ничего не надо? лишь бы нахальство – и всё получится? и вот на такой основе происходит возрождение Руси?..

…И Рублёв, этот ещё при жизни »чудный добродетельный старец», «всех превосходящий в мудрости», находит своё излечение и вдохновение у груди истерически рыдающего пацана-обманщика3…

Статья Солженицына не учитывает того, что говорил о фильме сам Тарковский: «Будущий фильм ни в коем случае не будет решен в духе исторического или биографического жанра. Нас интересует другое: исследование характера поэтического дара великого русского живописца… Нас также интересует анализ душевного состояния и гражданских чувств художника, создающего моральные ценности огромного значения. Этот фильм должен будет рассказать о том, как народная тоска по братству в эпоху диких междоусобиц и татарского ига родила гениальную рублевскую «Троицу»»4. Но главный вопрос, возникающий при чтении статьи Солженицына: как могло случиться, что писатель, знавший, как нам обустроить Россию, ничего не знал о художественном творчестве? Кто поверит, что он не знал, что «в произведениях искусства отражается индивидуально-субъективное своеобразие художника», что «искусство – индивидуальная интерпретация объективной реальности»5. Если же говорить конкретно о режиссуре, то сутью режиссерского творчества является интерпретация драматургического материала. Она неизбежна: драматург и режиссер – разные люди. Можно возразить, что у Тарковского-режиссера не было надобности интерпретировать Тарковского-сценариста, который намеренно исказил образ Андрея Рублева. Но почему же тогда у А. И. Солженицына не возникли претензии к Пушкину, сознательно исказившему образы Моцарта и Сальери? Или к Пушкину, в «Капитанской дочке» исказившему образ такого исторического персонажа, как Пугачев? Если только потому, что авторитет Пушкина выше авторитета Тарковского, то почему Солженицын игнорирует авторитетные размышления Александра Сергеевича о том, что нельзя видеть «в литературе (а уж, в кино-то тем более – В. К.) одно педагогическое занятие». Художники должны заниматься творчеством, историки – историей, а педагоги – педагогикой.

По поводу того, что заставляло Солженицына разбирать фильм с позиций школьного учителя, есть следующие соображения.

Солженицын-историк. Солженицын не был ни профессиональным историком, ни профессиональным киноведом, поэтому роли независимого эксперта-историка и эксперта-киноведа, которые он на себя возложил, сомнительны, как сомнительны и исторические изыскания самого Солженицына, о которых В. Шаламов пишет следующее: «Солженицын десять лет проработал в наших архивах. Всем было объявлено, что он работает над важной темой: Антоновским мятежом. Мне кажется, что главных заказчиков Солженицына не удовлетворила фигура главного героя Антонова. Как-никак, кулак-то кулак, но и бывший народоволец, бывший шлиссельбуржец. Безопаснее было отступить в стоходские болота и там выуживать поэтическую истину. Но истины в «Августе 1914» не оказалось. Невозможно и предположить, чтобы продукцию такого качества, как «Август 1914» мог в нынешнем или прошлом веке доставить в редакцию любого журнала мира – и роман примут к печати. За два века такого слабого произведения не было, наверное, в мировой литературе…». И при всей слабости своих исторических опусов, Солженицын указывает Тарковскому на историческую слабость «Рублева»: «…Мы и истории повредим, и ничему не научимся у неё, если будем просто вгонять её в колодку сегодняшней задачи». Двойные стандарты для Александра Исаевича, скорее всего, являются нормой. Порицая Тарковского за то, что художники вроде него могут своими произведениями нанести вред непоправимый, оставив нас без отечественной истории, за собой Солженицын оставляет право на художественный вымысел. Так, не зная точно деталей быта Сталина, он, вспоминая подготовку к публикации «В круге первом», пишет: «…Я считал: пусть пожнёт Сталин посев своей секретности. Он тайно жил — теперь каждый имеет право писать о нём всё по своему представлению. В этом право и в этом задача художника: дать свою картину, заразить читателей»6.

Солженицын-проповедник. В. Шаламов: «Проповеднический пафос писателя Солженицына очевиден во всем, что он делает: в книгах, в их «пробивании», в истории их публикации, в открытых письмах и речах…». Скорее всего, Александр Исаевич, точнее – школьный учитель, живущий в нём, считал, что произведения искусства, в которых нет проповеди, не имеют права на существование. Шаламов придерживался иного взгляда на творчество: «Искусство лишено права на проповедь. Учить людей – это оскорбление… Каждый м<--->к начинает изображать из себя учителя жизни». О том же, по сути, пишет и Тарковский: «Как я уже писал, искусство, прежде всего, воздействует не на разум человека, а на его эмоции. Оно рассчитывает размягчить, разрыхлить человеческую душу к восприятию Добра. Ведь, когда смотришь хороший фильм, живопись, слушаешь музыку, то с самого начала не идея, не мысль как таковая как бы обезоруживает и завораживает тебя, если это, конечно, что называется, «твое» искусство. Тем более что идея крупного художественного произведения, как мы уже тоже выясняли, всегда двулика, двусмысленна (как сказал бы Томас Манн), многомерна и неопределенна, как сама жизнь. Поэтому автор и не может рассчитывать на однозначное, соответствующее его собственному восприятие его же произведения. Художник лишь пытается представить свой образ мира, чтобы люди взглядывая на мир его глазами, прониклись его ощущениями, сомнениями и мыслями…»7.

Добавить здесь можно следующее. С одной стороны, складывается впечатление, что многочисленные проповеди-пророчества Солженицына не менее эмоциональны, чем проповеди Савонаролы. Но, с другой стороны, есть основания говорить о расчетливости пророка, который, если судить по следующей цитате, прекрасно знал за счёт чего он может обустроиться в России: «Достоевский был и вовсе интеллигенцией ненавидим, был бы вообще наглухо забит и забыт в России и не цитировался бы сегодня на каждом шагу, если бы в XX веке внезапно на уважаемом Западе не вынырнула его громовая мировая слава». И ещё. Видимо, в результате идентификации себя с Достоевским, возник тезис Солженицына о «сердечности» собственных произведений, той сердечности, в которой он отказывал многим своим современникам.

Солженицын – величайший русский беллетрист. В шаламовской цитате об «Августе 1914», приведенной выше, под сомнение ставится не только Солженицын-историк, но и Солженицын-беллетрист. И небезосновательно. Повесть «Иван Денисович», опубликованная в начале оттепели, для всех её читавших была глотком свежего воздуха. Это неоспоримо. Правда, в ней, в повести, раскрываемая, и сама чудесная возможность открыть эту правду, предоставленная автору, закружили головы читателей до такой степени, что оглушившее их чувство свободы они приняли за высокую художественность произведения. Можно согласиться, что повесть Солженицына среди всех произведений того периода выделялась своей гражданской смелостью. Но никак не художественными достоинствами: на тот момент уже были опубликованы некоторые повести В. Тендрякова, которые по остроте описания современной жизни не уступали ни «Матрёниному двору», ни «Для пользы дела», а по художественному уровню были, на мой взгляд, выше. Да и разговоры о гражданской смелости не слишком корректны, если принять во внимание, что к моменту публикации «Ивана Денисовича» были написаны и многие из «Колымских рассказов» В. Шаламова. Но произведения этих авторов замалчивались или критиковались только потому, что у оттепели мог быть только один «рупор». И, конечно же, человек, назначенной властью на эту роль, сразу же автоматически стал выдающимся писателем: у власти, ведь, особый нюх на таланты. Не раз высказывалось мнение, что широкую известность Солженицыну принесли художественно-публицистические произведения по истории России XIX—XX веков. Представление об этих произведениях и жанре, в котором они написаны, даёт следующая цитата: «Жанры художественной публицистики – это подчеркнуто авторские материалы, удовлетворяющие интерес аудитории к обыгрыванию, творческому преображению фактов… …В этих жанрах эмоциональный накал аргументов не только допустим, но и крайне желателен. Наряду с опорой на документальные факты и теоретические выводы правомерна также опора на индивидуальные мнения и свидетельства… …Художественный метод отражения действительности заключается в безграничном применении авторской фантазии, вымысла, которые дают необходимую для творца свободу создания художественного образа и выявления через него правды жизни в целом»8.

Согласитесь, что в художественно-публицистических жанрах есть что-то от игры в напёрстки – в том смысле, что искажение фактов в них можно списать на эмоциональный накал авторских аргументов и безграничность авторской фантазии, а художественную несостоятельность – оправдать стремлением не исказить факты. И разве не уморительно в данном контексте звучат соображения Вольфганга Казака: «Солженицын не публицист, который пишет беллетристику, но великий художник слова, который из чувства ответственности за свою родину выступает и как публицист»9. Но Александру Исаевичу недостаточно двуличия избранного им жанра, и он ради своих потребностей изобретает поджанр «опыт художественного исследования», из чего мы должны понять, что до него никто из пишущих или не исследовал своих героев и описываемые события, или исследовал, но не художественно. Обмануть подобными манипуляциями рядового читателя не трудно, а вот с профессиональными писателями такой номер не проходит: Владимир Крупин: «Это явление более политическое, нежели художественное»; Владимир Войнович: «Что бы ни говорили о художественных достоинствах Архипелага, сила его не в них, а в приводимых фактах. И в страсти, с которой книга написана. Говорят, что в литературе иногда страсть может стать подменой таланта и даже казаться им… Художественных открытий, о которых говорили на каждом шагу, я в нем не нашел. Судьбы разных людей описаны неплохо, но главное, что в них впечатляет, – сами судьбы, а не сила изображения».

Аллергия на чужой талант и славу. Эта аллергия, как мне кажется, ощущается в статье в первую очередь: «Слава этого фильма – и в Советском Союзе, и за границей – надолго опережала его показ: потому что он был запрещён советской цензурой… …Направленный к недоступным соотечественникам, переброшенный валютной и пропагандной жаждой Советов на заграничные экраны, заранее прославленный западной прессой». Эти простенькие с виду пассажи на самом деле не так уж и просты. Солженицын ставит Тарковского на одну доску с советской властью: режиссер искажает историю Руси, а власть ради валюты тиражирует искаженную им историю на западе. Кроме того, звучит в этих цитатах негодование и по поводу западной прессы, незаслуженно – на взгляд Солженицына – прославляющей «Андрея Рублева», и советской цензуры, которая, запретив показ фильма, эту славу породила. Об этой статье упоминает в своем письме Солженицыну его друг Лев Копелев: «Ты постоянно жалуешься на непонимание, на преследования. Но сам зло и спесиво напускаешься на Шрагина, на Тарковского, на Эткинда, на Синявского, на всех плюралистов. И во всех твоих окриках нет ни доказательств, ни серьезных возражений – где уж там говорить о терпимости к инакомыслию, – а только брань и прокурорские обвинения в ненависти к России. Любое несогласие или, упаси боже, критическое замечание ты воспринимаешь как святотатство, как посягательство на абсолютную истину, которой владеешь ты и, разумеется, как оскорбление России, которую только ты достойно представляешь, только ты любишь. Твою статью о фильме Тарковского могли бы с самыми незначительными словесными изменениями опубликовать «Советская Россия» и «Молодая гвардия»10.

Неприятие чужой точки зрения, чужого таланта в статье о «Рублеве» приобрело у Солженицына абсолютно извращенную форму: «Осмелиться на критику режима не прямо, а дальним-предальним крюком, через глубину русской истории, или самовольной интерпретацией русской классической литературы: подать её тенденциозно, с акцентами, перераспределением пропорций, даже прямым искажением, но тем самым более выпукло намекнуть на сегодняшнюю действительность. Такой приём не только нельзя назвать достойным, уважительным к предшествующей истории и предшествующей литературе. Такой приём порочен и по внутреннему смыслу искусства…»; «…Рублёв в фильме – это переодетый сегодняшний «творческий интеллигент», отделённый от дикой толпы и разочарованный ею…». Неужто мессию, прекрасно понимающего, какими гонениями чреват для Тарковского все более разгорающийся в 1984 году конфликт с властью, не смущало, что его, Солженицына, соображения по поводу интеллигента (читай Тарковского), стоящего за спиной иконописца, очень похожи на донос?

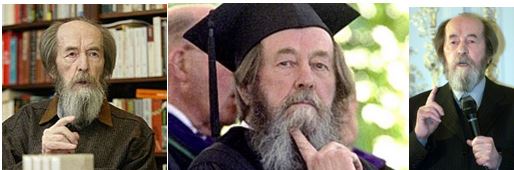

Не я первый и не я последний взялся за анализ данной статьи Солженицына. Каждый, кто за него берётся, отыскивает те или иные причины, побудившие вермонтского затворника к созданию этого киноведческого шедевра. Со своей стороны, предложу причину, которая, если не ошибаюсь, до сегодняшнего дня не рассматривалась. Если верить воспоминаниям друзей детства, Александр Исаевич был ребёнком впечатлительным, легкоранимым, но вместе с тем у него были и лидерские качества, подпитываемые стремлением к популярности. Возможно, отношение к чужому таланту, как к чему-то несущему угрозу его славе, есть проявление актерского склада его характера. Хорошо известно, что в школе Солженицын был участником драмкружка, а в 1938 пытался поступить в театральную студию Юрия Завадского. О желании лицедействовать свидетельствует дважды сделанная им запись главы из собственной поэмы «Дороженька» (название главы «Прусские ночи»). Есть некий момент подражания и в том, что она, как и «Василий Теркин» Твардовского, написана четырёхстопным хореем, и в том, что интонационно в записи 1969 года автор «Ракового корпуса» старается подражать тому, кто дал ему путёвку в литературную жизнь. О том, что Александр Исаевич на всю жизнь сохранил верность театру свидетельствует и его желание каждое мгновение своей жизни запечатлеть на фото. Позировал он при любом удобном случае: с детьми, у берёзки, за письменным столом, с собакой, возле новенькой «волги». Многие из фотографий очень напоминают портреты артистов, которые вывешивались в фойе провинциальных театров в середине прошлого века. Вот три из них.

На них Александр Исаевич запечатлён и в костюме, и в образе мученика. Первые два снимка – фотосессия, которую он организовал уже оказавшись на воле после восьми лет заключения. Но разве настрадавшемуся в застенках, чтобы помнить лагерный кошмар, нужен подобный спектакль? Конечно, нет: всё это игралось для публики, и сыграно было плохо. Фальшь сессии трудно спрятать: она на лице артиста. Особого внимания из трех снимков заслуживает крайний правый. Размещен он был на обложке повести «Один день Ивана Денисовича», напечатанной в журнале «Роман-газета». Александр Исаевич считая это фото одной из своих успешных актерских работ, писал о снимке следующее: «Фотограф оказался плох, но, то, что мне было нужно – выражение замученное и печальное, мы изобразили»11.

Статья Солженицына кардинально изменила отношение Тарковского к нему: «Солженицын в своем журнале «Вестник» написал огромную разносную статью о «Рублеве». Почему сейчас только? Именно, когда я нахожусь в трудном положении?» … «Жора Владимов подготовляет две статьи: обо мне и «Рублеве». Против Солженицына. Вот не мог предположить, что Солженицын окажется таким неумным, злобным, завистливым и, главное, недобросовестным. («Мартиролог» май и июнь 1984 года».)

Не считаете ли вы, что в свете изложенного здесь, термин «образованец», введённый в оборот Солженицыным, меняет свой вектор: «Психологически – это люди с комплексом неполноценности – большими интеллектуальными претензиями при средних способностях… Вообще, он, образованец, очень часто хочет. Славы. Денег. Или всего вместе… Это одна из сущностных его характеристик. Поэтому образованец часто суетлив, требователен к другим, критичен. Нередко он мечтатель…»? ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Солженицын пророк

Солженицын проповедник и академик

Ох, и не простое же это дело – обустраивать Россию…

О, Родина!.. Любите ли вы Россию как я?

________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Очень хочется показать «Рублева» Солженицыну». Андрей Тарковский. Мартиролог. 1 сентября 1970

2. Там же. 17 ноября, 1970

3. Солженицын А. И. Публицистика в 3 т. Ярославль: Верхняя Волга, 1997. Т. 3: Статьи, письма, интервью, предисловия. «Фильм о Рублеве». С. 157-167.

4. Андрей Тарковский. Архивы. Документы. Воспоминания. Эксмо-пресс. Москва. 2002. С 120.Тарковский Андрей. [Рассказ о фильме “Иваново детство” и новых творческих планах] // Когда фильм окончен. Говорят режиссеры “Мосфильма”: Сб. Вып. IV. – М.: Искусство, 1964. – С. 137–171.

5. Д. И. Кирнос. Индивидуальность и творческое мышление. Москва. 1992. С. 14

6. А. И. Солженицын. Бодался теленок с дубом. Москва. «Согласие». 1996. С. 97

7. Андрей Тарковский. Архивы. Документы. Воспоминания. Эксмо-пресс. Москва. 2002. С 284

8. Шостак М. И. Жанры публицистики. https://infopedia.su/8x5fd2.html

9. Год Солженицына [На анкету отвечает В. Казак] // Лит. газ. – 1991. – 17 июля.

10. Лев Копелев. Письмо Солженицыну. K?ln, 30.I-5.II-1985 Синтаксис. № 37. Париж. 2001 https://knigogid.ru/books/

574513-pismo-solzhenicynu/toread/page-4

11. А. И. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Москва. «Согласие». 1996. С. 48.

Отличный анализ фильма Александра Исаевича. Ыильм кажется значимым, только до тех пор пока не начнешь изучать историю России и Православие. У Д. Балашова история Руси совсем другая — правдивая. А там и про Андрея Рублёва, и Даниила Черного и Феофана Грека. Надо читать историков, а не смотреть фильмы русофобов — западников.

Все правильно написал Солженицын.