Семена вещей. «Здравствуйте, Вы меня звали?»

18 мая, 2013

АВТОР: В.М. Зимин

(Фрагмент из неопубликованной книги автора «Живопись под псевдонимом Паша»)

После долгого молчания позвонил Паша и между делом сообщил, что уже полгода работает в графике. «Правда?» — не поверил я. Для меня это неожиданность, он всегда отдавал предпочтение сочному маслу, размашистой кисти и всю жизнь работал в станке. Рисунок не любил, да он у него не очень и получался, «Приезжай, покажу» — закончил разговор Паша, в голосе слышался пафос.

Паша – крупное дитя 63 лет отроду, ничего не скрывает ни в себе, ни о себе. Считает себя великим, мается в кубанской провинциальной известности, рвётся к дальним горизонтам и, на мой взгляд, давно заслуживает того, чтобы найти дорогу к приличным людям и оживить своими холстами стены их будуаров и гостиных.

… Как только выдалось время, я приехал. Первым впечатлением было удивление. Необычная для Паши чёрно-белая абстракция на больших 70х80 см. листах ватмана очень мягким карандашом. Листов было больше трёхсот.

— И что, Паша, скажешь? — спросил я.

— Не знаю, — честно признался он, — что-то позвало. Я их пишу спиной, то есть рукой, но повернувшись к листу спиной. Рука непроизвольно чертит какие-то штрихи, зигзаги, точки, кривые и прямые линии… Я потом достаю листы и смотрю. Дописываю от того, что мне в потёмках оставили. Иногда что-то просыпается сразу и требует как бы продолжения, то есть нескольких листов.

«Смотри, — говорит он, — это последняя композиция». Он прислоняет к стене лист; в правой его части острый угол примерно 30 градусов — две сходящиеся линии длиной 5-7 см. Паша продолжает: «Что-то мне подсказывает взять другой лист. Беру. Поворачиваюсь спиной, рука выписывает несколько линий». Он приставляет слева следующий лист, наращивая композицию справа налево. Почти в центе второго листа, но всё же ближе к его правому обрезу – нечто – уже из нескольких пересекающихся линий, изображение увеличилось в размерах. «На что похоже?» — спрашивает.

Я всматриваюсь. «Птица», говорю.

— Точно. Вот ты догадался, а я тогда не догадался. Да и не до того, это делается почти моментально, пара минут – и всё, все четыре листа готовы… Что-то заставляет меня взять следующий лист. Беру. Снова рука что-то там за спиной калякает. Гляди, что! — он приставляет слева третий лист и с торжеством на меня смотрит.

В центре листа, но уже чуть ближе к левому его краю, крупно и явственно проступила абстрактная, но птица с крыльями в полёте.

— Смотри дальше, — говорит Паша и ставит четвёртый лист. Он пустой. — Гляди, гляди, — настаивает Паша.

Я взглядом нахожу в центре листа точку.

— Улетела птица, — говорю.

— Улетела, — торжествует Паша.

* * *

Я перебираю листы…

— Как называется?

— Не знаю, — пожимает плечами Паша.

И то правда, смутные, как щупальцами, едва слышные прикосновения чего-то неведомого, но непререкаемого, и не к рукам, а к мозгу, а оттуда команда пальцам…

Более полугода Паша упрямо пытается эксплуатировать параллельный мир, выуживая оттуда нечто, что он, по большей части, объяснить не может. Семена в нашем трехмерном мире не прорастали. Или случалось это редко. Особенность в том, что Паша понял, что он входит в контакт, и продолжал делать это осознанно, намеренно. В этом и его удача – виртуальность постоянно ему откликалась, он с ней осознанно общался.

О виртуальной Вселенной человек догадывается, и даже знает давно. Религиозная практика молитвы и медитации, Платон с его анамнесисом, энтелехия Аристотеля, монады Лейбница, телеология и её частность витализм, флогистон у химиков ХVIII века, современная квантовая физика…

Грандиозность и всевластие невидимых, неслышимых, но таких отчётливых команд, то, что Лев Гумилёв назвал пассионарностью, будоражила целые государства и народы, усаживала на коней и отправляла на край света – лить кровь и завоёвывать, порабощать, диктовать волю, пока не иссякнет этот пассионарный зуд.

В искусстве заигрывание с виртуальностью породило то, что назвали модернизмом. Экспрессионизм и кубизм нередко тоже сюда причисляют. Но это не так, во всяком случае с великими и со всеми честными художниками. С ними приключилось то же, что сегодня случилось и с Пашей. Они вняли призыву, зову того, что в Британии ХIV века именовали «Облаком Неизвестного».

«Когда мы «изобретали» Кубизм, мы совсем не собирались изобретать его. Мы лишь хотели выразить то, что было в нас самих» — это слова Пабло Пикассо. (Цитируется по: «Модернизм» М. «Искусство», 1980. с. 97)

* * *

Казимир Малевич, создатель супрематизма и «Чёрного квадрата», в своей программе «Бог не скинут» (1922 год) этот странный космический зуммер, доступный для ощущений далеко не всем, назвал «возбуждением». Именно «возбуждение» двумя годами раньше заставило его продекларировать: «О живописи в супрематизме не может быть и речи, живопись давно изжита, и сам художник – предрассудок прошлого» (там же, с. 171). Впрочем, к закату жизни Малевич успокоился и закончил творчество вполне реалистически – девушками: «Девушка с красным древком», «Девушка с гребёнкой» (1932 год).

Пит Мондриан, голландский художник-пурист и один из апологетов абстракционизма, начав свои опыты в 1912 году с неопластицизма, через 30 лет скажет, чем он пытался эти 30 лет заниматься: «Абстрактное искусство пытается разрушить телесную экспрессию объёма, чтобы стать отражением универсального аспекта реальности» (там же, с. 178).

Мондриану так хотелось универсалий. Ради них явились на сцену и футуристы, быть может, самые агрессивные из неофитов нового «искусства». В 1914 году Ф. Маринетти, идеолог и рупор футуризма, не художник, но, так сказать, «художник слова» публикует «Первый манифест футуризма»: «Главными элементами в нашей поэзии будут: храбрость, дерзость и бунт… Не существует красоты без борьбы. Нет шедевров без агрессивности… До сих пор литература воспевала задумчивость, неподвижность и сон; мы же хотим воспеть наступательное движение, лихорадочную бессонницу, гимнастический шаг, опасный прыжок, оплеуху и удар кулака… Мы хотим разрушить музеи, библиотеки, сражаться с морализмом, феминизмом и всеми низостями оппортунистическими и утилитарными» (там же, с. 119).

Это и есть пассионарии. Они все такие, от Цезаря, Пипина Короткого, Чингисхана, Тамерлана, Наполеона… до Муссолини и Маринетти: захлёбываются в адреналине, дичают, в «лихорадочной бессоннице», «ударом кулака» претворяют, материализуют свои Манифесты.

В 1930 году Маринетти добавит: «Единственная наша натурщица — машина, необходимейшая дочь человека, нужнейшее удлинение человеческого тела и единственная учительница одновременности действий» (там же, с. 133). Это знаковое добавление – связь с виртуальностью утеряна безвозвратно и то, с чего начинается афронт, давно забыто. Дж. Северини (художник-футурист) поясняет: «Мы воспринимаем как механизмы. Чувствуем себя построенными из стали. Мы тоже машины. Мы тоже механизированы». И в «Манифесте итальянского футуризма» от 1914 года: «Отныне жар куска стали или дерева возбуждает в нас страсть сильнее, чем улыбка или слёзы женщины» (там же, с. 122).

Через полвека, в 1964 году, Рой Лихтенштейн, тоже художник (поп-арт) с искренним недоумением спросит: «Почему Вы думаете, что холм или дерево красивее, чем газовый насос?» (там же, с. 254).

Урбанистические дети, продукт века технологий и прогрессирующей экспансии машин и механизмов, жертвы техницизма. Порождение общества потребления, они давно перестали быть творцами и сами стали потребителями. Дети вырастают и становятся взрослыми. Эти не выросли. Впрочем, «маленькая собака всю жизнь щенок».

Марсель Рагон, теоретик абстракционизма, посетует и разведёт руками (1956 год): «Абстрактное искусство преследует опасность – само абстрактное искусство… При своём основании «Салон новых реальностей» объединял 89 художников. В 1948 году в нём приняли участие 400 представителей из 16 стран. Такой рост сторонников абстракции неизбежно привёл в результате к выставке посредственностей. Все эти старые, банальные пейзажисты, старые академические портретисты, эти постановщики древних натюрмортов не превратились в хороших художников от того, что стали абстракционистами» (там же, с. 184). В 1971 году в журнале «Art in America» в статье «What is post – modernism». О’Догерти, критик, подведёт итог: «Кажется, Ницше сказал, что искусство существует для того, чтобы помешать нам умереть от правды. Теперь мы знаем правду и, может быть, искусство умрёт от неё… Одно из двух, либо у нас ум за разум зашёл, либо это ощущение собственной устарелости есть признак предстоящего изменения образа жизни» (там же, с. 285).

Прошло 40 лет. Может, что-то поменялось на Западе в «образе жизни»? Ничуть. Добавилось ещё одно — «актуальное» — искусство в том же набившем оскомину постмодерне. Искусство ли? Запад упрямо толкается в одной и той же колее, скрипит, буксует, но лезет. В ХХ веке в модерне сменилось не менее 12-13 течений. Каждое поначалу объявлялось «последним откровением», чтобы тут же уступить место новому «последнему». Да и могло ли быть иначе? Искусство на Западе давно в руках торговцев, «кутюрье» и шоуменов; всё там – шоу, маскарад и мюзик-холл, всё на публику и напоказ. Какие уж тут семена… Жалко художников…

* * *

«Семена вещей» — одно из ключевых понятий даосизма и чань-буддизма. Это то, чем заполнено Беспредельное. Первобытный Хаос, Пустота без Пустоты в обнимающем нас виртуальном пространстве. В Китае считают, что всё его многообразие может быть описано в гексаграммах (И цзин и Чжоу и) Книги, или Канона Перемен. Всего гексаграмм 64, Канону более 3000 лет.

Среда, та самая Пустота без Пустоты — это энергетическое поле — поле ци. Телесное усвоение ци составляет первооснову боевых искусств Китая, тех его школ, которые исповедуют «внутреннее постижение», Духовность, то, что называют Путём или Дао. «Телесное усвоение ци» означает соединение с пространственно-временным континуумом, с самим течением жизни, и следование в русле обстоятельств, сообразуясь с «конфигурациями силы» в силовом энергетическом поле конкретной ситуации. Их всего 9, больше не бывает. Схватка, спарринг «по китайским представлениям должна завершаться в три секунды. Если ученик не сумел взломать оборону соперника и нанести решающий удар на счёт «три», ему лучше вовсе не участвовать в поединках, а заняться базовыми упражнениями» (В. В. Малявин «Боевые Искусства: Китай, Япония». М. Изд. «Астрель. АСТ.» 2004. с. 62). Этот «решающий удар» — выпуск силы (фа цзин) – называется «воздействием посредством добродетели» (дэ); физическая сила (ли) в нём не участвует совершенно, она считается «тупой и косной» и потому безоговорочно неприемлемой. Да и по мощи воздействия она уступает фа цзин на порядки. В поединке «речь идёт о способности к восприятию… сокрытых «семян вещей», раскрывавшей для мастера кулачного искусства импульс движения партнёра ещё до появления его внешнего образа. Именно поэтому гунфу в «кулачном искусстве» вовсе не предполагало «реакцию», хотя бы и сколь угодно быструю, на какие-либо внешние действия, но – как бы «следование» естественному течению событий, охватываемых пустотно-вместительным сознанием, подобным «чистому зеркалу». (там же, с. 113- 114)

На протяжении многих столетий китайские мастера боевых искусств, во всяком случае наиболее продвинутые из них, видели эти «семена», видели то, что оформится как атака и выпад в голове соперника только в следующее мгновение и упреждали его, принимая меры в соответствии с «конфигурацией силы». А в преддверии поединка мастеру достаточно было одного взгляда, чтобы оценить шансы и… отказаться от противостояния, признав в оппоненте мастерство более высокое, чем его собственное. И такой исход очень ценился и уважался; обычно эти двое, только что готовые к смертельной схватке, становились друзьями на оставшуюся жизнь.

«В Китае по традиции различались три категории художников. К низшей относили живописцев «умелых» (нэн), то есть таких, которые могли искусно передать внешний вид предметов. Именно в эту категорию китайцы единодушно зачислили европейских мастеров живописи. Средним уровнем мастерства обладали… те художники, которые умели запечатлеть в своих работах «утончённость» (мяо) вещей… передать незримую, символическую глубину образов, выразить целое через фрагмент и нюанс, обозначить присутствие в явленном мире другой реальности. Это качество живописи соответствует восходящему движению духа, от предметности опыта к пустоте, или, говоря другими словами, открытию духовного видения. Лучшими же считались художники, способные отобразить всеединство «духовности» (шэнь) – эту силу безусловного самопревращения Дао, воплощающего нисходящее движения духа от всеединства пустоты к конкретности вещей» (В. В. Малявин «Сумерки Дао». М. Изд. «Астрель. Аст.» 2003. с. 292).

Речь идёт о Китае в эпоху Мин (1368- 1644годы). Боттичелли, Леонардо, Эль-Греко или Рембрандта они могли и не видеть, а то, что видели, их не убедило и оставило равнодушным. Тем не менее барокко Европы и искусство минских художников Китая перекликаются и имеют явные параллели.

«В учении есть три основы. Кто не знает летописи «Вёсны и Осени» не может жить в мире. Кто не постиг Лао-цзы и Чжуан- цзы не может забыть о мире. Кто не знаком с чань, не может выйти из мира. Если из этих трёх не знать чего-то одного, человек будет ущербен, не знать двух – он будет беспомощен, а если он не знает всех трёх, то его и человеком назвать нельзя». Монах Дэцин. Конец XVI века (там же, с. 75).

Таков академический фундамент «людей культуры» эпохи Мин, пригодный, впрочем, для людей любой эпохи в любой стране, не надо только принимать буквально эту триаду. Если обобщить, «Вёсны и Осени» — это история; Лао-цзы и Чжуан-цзы — это мудрецы и философы; чань – духовность в целом.

«Картины созданы для того, чтобы в них странствовать…» Пейзажи открываются как бы во сне, а глаза и уши не могут воспринять их». Го Си. XI век (с. 173, 167).

«Цвет картины – это не красное и зелёное, а среднее между светом и тьмой». Шэн Цзунянь. (с. 269).

«Я смиренно внимаю словам древних, говоривших, что художник – великий мудрец, ибо он вмещает в себя то, что не охватят Небо и Земля, и выявляет то, что не осветят солнце и луна. С кончика его кисти сходит вся тьма вещей, а пространство его сердца величиною с палец вбирает в себя просторы в тысячи ли. От него вечнопреемствен дух и определяется всё вечное, его лёгкая тушь, проливаясь на некрашеный шёлк, творит образы и рождает безOбразное» Чжу Цзинсюань. IX век (с. 167).

«Каждое дерево, каждая травинка обладает собственным качеством жизни, и не хочет, чтобы оно осталось втуне. Тем более это верно в отношении тварей земных и небесных, а в особенности человеков. Облик зверей и птиц всегда неодинаков, и искусство письма следует этому разнообразию». Чжань Хайгуань. VIII век (с. 274).

«Их шедевры поражают отсутствием барьера между созерцанием и созерцаемым… В сущности перед нами не мир, а откровение мира, заново открываемое в своей конкретности пространство как место и время как мгновение (вплоть до того, что художник может изобразить тени летящих птиц)… Предмет живописного изображения…превосходил разрешающую способность человеческого глаза» (с. 173, 179).

В 1492 году Шэнь Чжоу пишет картину «Ночное бдение», где помещает надпись: «Когда смолкают звуки, меркнут образы, и моя воля воспаряет привольно, что же такое эта воля? Она во мне, или вне меня? В вещах ли она? Или она проистекает из способности откликаться вещам? Здесь должно быть различие, и оно внятно мне. Сколь же велика сила духа, обретаемая в долгие часы ночного бдения при горящей лучине! Так приходит ко мне покой души и понимание природы вещей». (с. 299)

«Мир бесконечно малых различий уже неотличим от предельно большой цельности; хаос жизни, эстетизированной в формах культуры, смыкается с несотворённым хаосом природы. В сущности, именно таким смыслом – творение культуры и возвращение к обыкновенной природе через культуру – наделялось в Китае художественное творчество» (с. 257).

«Истина входит в след и тень» (Цзу Бин)… «аромат и голос кисти»… «парча гор и рек»… «яшма – семя Небес»… «Подремли с книгой у окна, заросшего бамбуком. Очнёшься и увидишь: луна закралась в истёртое одеяло» (Хун Цзычен).

Какой-то совсем другой язык… Перелистайте назад страницу и вернитесь к Манифестам Маринетти, к Малевичу и Мондриану. Согласитесь, в речах есть заметная разница. Разница обернётся пропастью, если поместить рядом «Ночное бдение» и «Чёрный квадрат», эту икону ХХ века, свитки Ли Чэна, Го Си, Сюй Вэя и холсты Мондриана, Кандинского или Дж. Поллока. А ведь и тех, и других будоражил Хаос, его незримые, виртуальные «семена вещей» и тайна их превращений в этом гигантском, непрерывном и едином круговороте Бытия… Люди культуры Китая эпохи Сун и Мин Х- ХVII веков — и люди культуры современной Европы. Кого-то из них явно нужно забирать в кавычки. Сделайте свой выбор сами…

«Китайское представление о традиции как о деятельной заботе духа, удостоверяющей не самостоятельность рефлексирующего субъекта, а некую объективируемую матрицу поведения, как извечно забываемую правду жизни, которой «люди пользуются каждый день, а о том не ведают»… Поэтому изучение символизма с необходимостью ведёт нас к опознанию бессознательных матриц не просто поведения людей, но именно их культурной деятельности. Тайна символизма – как бы в нечаянном совпадении гнозиса и действия, чистого естества и виртуозной искусности. Это тайна соприсутствия в мудреце святого, художника и философа…

В эпоху позднего Средневековья духовный и художественный синтез, выработанный символическим миропониманием, достигает непревзойдённого совершенства, но одновременно обнаруживает признаки разложения и упадка, которые привели к стагнации и омертвению китайской культуры в последние два столетия её существования. Это событие разительно напоминает быстрое умирание другой великой традиции символического искусства – средневековой русской иконописи… Угасание памяти символизма явственно выявляет неистребимую потребность человека в символических ценностях жизни» (там же, с. 10- 11).

* * *

Поэзия, музыка, живопись истоками своими уходят в Небо, в Пустоту без Пустоты, в виртуальность. Оттуда они черпают эти волшебные слова и звуки, это наитие руке и кисти и душе художника. Им отдали уже проросшие семена, но распуститься, расцвести в трёхмерном мире они могут только в тонкой материи, в духовности, в том, что люди так и называют: музыка, поэзия, живопись, или одним словом – культура. Побывали в виртуальности и модернисты, но плохо поняли и рано обнаглели. На вопрос «почему?» ответ прост: это издержки принципа уравниловки, пресловутого равенства всех перед всеми. В своё «демократическое общество» они зачислили и Бога: «раз Он может, могу и я», решает Маринетти. Ничем, кроме глупостей, это не кончилось, да и не могло. «Хаос не может одолеть тьмы вещей» — таков даосский постулат. Или по-другому: «Небо может предоставить человеку образы, но не может дать ему силу преображения вещей. Посему творения живописи берут начало в небесном, а получают завершение в человеческом». Шитао. XVII век. «Сумерки Дао» (с. 250).

На рубеже XVII- XVIII века Шитао сформулировал тезис об «одной черте». Этим принципом китайские художники пользовались всегда, но Шитао его оформил как учение.

«… Характерный штрих – это только внешний и по необходимости декоративный признак техники «одной черты». Ибо последняя, теряясь в нюансах, находит себя в непрестанной прерывности и в этом смысле изменяется прежде, чем обретает форму, существует лишь как указание, никогда не становясь объектом…

Линия – всегда одна и та же и всегда другая. Это значит, что она постоянно разлагается на разрывы в длительности, на сгущения и пустоты. Минские художники знали то, что в Европе было открыто сравнительно недавно экспериментальным путём: человеческий глаз не воспринимает линии во всей их протяжённости, он считывает их скачками, отмечающими перемену в данных восприятия, рубеж нашего опыта. На китайских пейзажах линии… часто преобразуются в точки, которые как бы указывают на значимые разрывы в длительности сознания и в конечном счёте – на невозмутимый покой духа, отстранённого от всякой психической или интеллектуальной данности. Эти минимальные смысловые единицы картины – путеводные звёзды сознания» (там же, с. 256, 267).

«В сознании как бы сокрыто ещё сознание. Это сознание в сознании подобно мысли, предваряющей все слова и образы». «Трактат» «Гуань-цзы», IV-III века до н. э. (там же, с. 5).

Всевышний дал человеку язык, сознание и разум и тем отвёл ему достойное место, указал горизонты и назначил среду общения с Собой. Но человеку всегда мало, он хочет сам быть Богом. Смехотворность подобных притязаний очевидна. В музыке они обернулись мюзик-холлом; в изобразительном искусстве – модернизмом и всеми мыслимыми видами прочих «измов»; в жизни людей на планете – войнами и страхом перед последней, ядерной войной; в жизни планеты – экологическими и климатическими сдвигами, очень похожими на приближающуюся катастрофу. Все беды человеческие прячутся в его непомерной гордыне.

… Прозревая семена вещей, избранные ходят рядом с Богом, с «Другим, кто пришёл раньше и пребудет вечно». Вернувшись в трёхмерный мир, они становятся обычными людьми. Кто-то забыл, что он там видел, кто-то не сумел перевести с языка Небес на язык людей, кто-то ошибся в переводе… А эпигоны вообще ничего не видели и не видят, просто бегут за кем-то, считая, что «это модно», считая также, что бегать за кем-то не стыдно, вдруг это новый Сальвадор Дали или, на худой конец, Бен, Оппенгейм, Чемберлен или Дюшан.

Самым честным среди этих художников оказался Казимир Малевич. Когда пропало то, что он назвал «возбуждением», он вспомнил только непроглядную черноту Хаоса и отдал в мир людей свой «Чёрный квадрат».

* * *

Нам пора вернуться к Паше и посмотреть, что из семян ему отдала виртуальность. У Паши в его жизни заморочек было много. Он никогда не чурался эпатажа, откликался на Матисса, на «Капитолийскую волчицу» и библейские сюжеты, на Блока и Есенина, на все совдеповские совковые реалии, от «Общественного туалета» до казармы и тюрьмы, в общем на всё, что попадалось ему под ноги. Но особенной любовью Паша любил и любит цветы и натюрморты. Жизнь у его цветов трудная, страдальческая, но они всегда выживают и цветут – цветут – цветут. Поражаешься, как им это удаётся: вырваться из асфальта; вспыхнуть свечками навстречу свету из своих жестяных горшков на подоконнике, куда и солнце-то заглядывает по часу в день; обломали – заломали розу, а она всё равно цветёт, да как — будто в сарафан приоделась из мелких своих цветиков-цветочков… А натюрморты – это Пашина песня: слова и музыка и сочный баритон. Он сам себя посадил на королевство: вырезал из жести корону, слегка подкрасил, прикрыл ею лысину и назвал себя «Король русского натюрморта». Назвал по праву – ничего похожего вы в кубанском королевстве не увидите. Лук, редис, варёные нестерпимо-красные раки, яйца, сало, хлеб… И бутыли – по две, по три, а то и больше на каждый стол. В бутылях дымится самогон. Бутыли кренятся на бок, раздуваются, у иных нет уже и горла…

И вот теперь графика…

Я представляю, как Паша изумляется, глядя на эти странные послания из параллельных миров. Несмотря на буйную фантазию, Паша художник честный, он понимает – нужно быть предельно осторожным, чтобы не заглушить земной отсебятиной эти неземные голоса. Бережной рукой он добавляет несколько штрихов… даёт зрение лицам, открывая глаза… оживляет речь, наметив рот… с усилием вспоминает свои ощущения и зачерняет фон, восстанавливая мозаику чёрного – белого – полосатого; крап – паутину – беспорядочно спутанные клубки – тонкую штриховку параллельно-волнистыми линиями…

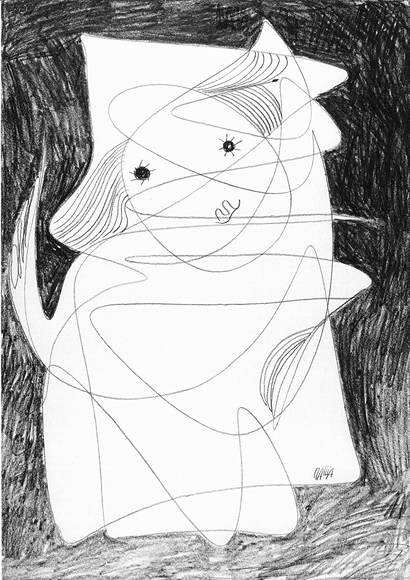

«Здравствуйте, Вы меня звали?» — нерешительно постучалась к Паше в дверь эта милая, смущённая, стеснительная девочка. Редкие штрихи и линии, средства очень скупые, но портрет исчерпывающий и слова излишни.

—

Может, это Коко Шанель? – из той поры, когда она, перед тем как взлететь на свои вершины, занималась дамскими шляпками.

—

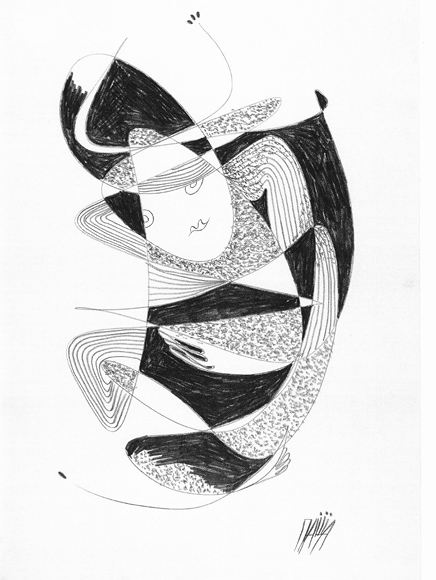

Пианистка. Символ проникновенного и очень понятного и близкого человеку пианизма. Что она играет? Моцарт? Скорее всего, Шопен? Но очевидно, что это не Бриттен и не Стравинский или Прокофьев.

—

Амазонка. Девушка серьёзная, хотя и красивая. Предупреждает: «Лучше меня не тронь!»

—

Уж наверное это Гадалка. Глазки хитрые и оценивающие «Позолоти ручку, драгоценный. Узнай свою судьбу».

—

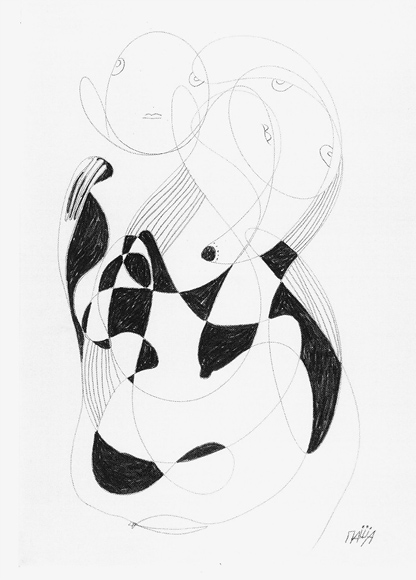

А здесь кто? Мать и дитя? Жена и муж? В любом случае матриархат, защита и каблук, спокойный, беспрекословный, возражений не допускающий.

—

«Дама Треф». Злая дама. Крестовым символом прикрылась как щитом. Может, валькирия?

—

А это «Невеста», спокойная, улыбчивая, задумалась и замечталась о своём замужестве, ждёт день свадьбы. Своё свадебное платье она здесь и примерила.

—

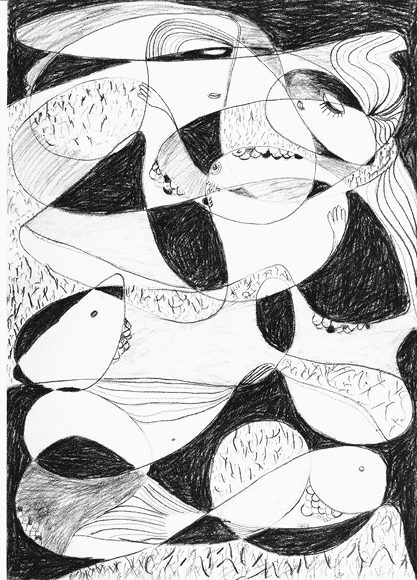

Любовь. Счастливая любовь. Сплошное обожание и нежность.

—

Тоже любовь, только несчастная. Так часто неизбежный и фатальный любовный треугольник. Всё запуталось, переплелось и выхода не видно.

—

Самурай? Скорее даже сёгун, холодный и безжалостный. Сидит в «лотосе», адепт дзен, только сейчас он не медитирует. Он раздражён, отшвырнул наложницу и наверно выносит кому-то смертный приговор.

—

Снова Восток. Кто это?: гейша? гадалка? может, топ-модель? «Да это же Чжань Цзылинь» — говорит мне дочь, разглядывая картинку. Значит всё-таки топ-модель.

—

Это всё мои фантазии, названия тоже мои, Паша ничего не называл. Возможны десятки других «земных» интерпретаций… тонкий мир вибрирует и взаимопроникает по «пределу опыта». Семена живут в Вечности; материализуясь, они попадают в трёхмерный мир, обретают конкретную форму и жизнь, проживают её и снова уходят в тонкий мир беспредельной духовности.

Эти 12 репродукций далеко не всё, что Паша материализовал «работая демиургом». И всё-таки большая часть добытых им «семян» не проросла, хотя Паша старался; всё утонуло в чёрно-белом калейдоскопе. Таков Хаос. Паша честен, фальши он не терпит, а инстинктом понимает – пока это «предел его собственного опыта». Со временем интерес угас, и Паша вернулся к холсту и маслу.

В своих прогулках в виртуальность Паша, возможно, понял, что Демиург может быть только один – в том смысле, что дать прорасти семени из Хаоса в живую трёхмерную сущность на нашей Земле, субстанцию из плоти и крови, властен только Всевышний. Человек же может лишь иногда видеть и наблюдать этот вселенский круговорот. Настоящему художнику такое Богом дано, но и очень его обязывает – ношей ответственности — нести в люди можно только правду.