В погоне за героем

22 июля, 2016

АВТОР: Виктория Шохина

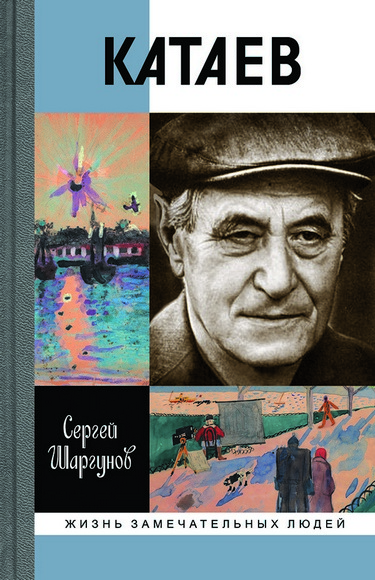

Сергей Шаргунов: Катаев. Погоня за вечной весной. (ЖЗЛ). М., 2016

Жанр биографии – не такой простой, как может показаться. Автора здесь подстерегает (как минимум) две принципиальные опасности.

Оказаться погребённым под фактическим материалом (документами, воспоминаниями и т.п.) и в результате получить нечто вроде сборника материалов. Или наоборот – чрезмерно увлечься интерпретацией фактов и текстов – так, что на виду будет он сам, а не объект биографии. Избежать этих искусов получается не у каждого. У Шаргунова – получилось.

Еще один искус – и самый, наверное, искусительный – это любовь к своему герою, которая может и застить глаза. Да, Шаргунов выбрал Катаева по любви. И потому, что считает его первоклассным и – незаслуженно забытым писателем. Но свою задачу – делать «честный и хладнокровный разбор всех сведений» – выполняет (хотя порой это даётся нелегко).

Человек перелома

Валентин Катаев – личность чрезвычайно интересная – противоречивая, красочная необычная. И сама по себе, и исторически – как и многие из тех, кто родился и сформировался в Российской Империи, а жизнь прожил в Советском Союзе. Назовём их так – люди перелома. Революция, радикальная смена общественно-исторической формации, когда история летит «с быстротой локомотива» (В.И. Ленин), порождали разные чувства и переживания – восторг и тревогу, упование и растерянность («Настроение у меня было подавленное… Будущее казалось мрачным, настоящее – безвыходным», – пишет Катаев в «Порогах»). Но в этом тигле истории выплавлялись новые, яркие художники – Катаев из них.

Это только из советского далёка казалось, что тогда, на переломе, было два цвета – либо ты белый и, по советским меркам, контра, либо ты красный ( в крайнем случае – зеленый). На самом деле всё было гораздо сложнее и запутаннее. Жизнь и судьба Катаева – тому подтверждением.

На Первую Мировую он пошел добровольцем . Отравление газом, контузия, ранение, награды за храбрость, офицерский чин. Да еще – личное дворянство, бесполезное и даже опасное в свете наступающих времен… Две революции, Гражданская война, которая, как Катаев пишет в биографии 1926 года, замотала его «в доску, швыряя от белых к красным, из контрразведки в чрезвычайку».

О вехах его пути в книге рассказано захватывающе интересно, с обстоятельными историческими реконструкциями, с тонкими и точными наблюдениями. И о тех, с кем он – так или иначе – оказывался в одной орбите Катаев и – Хлебников, Булгаков, Маяковский, Мандельштам, Солженицын, Михалков, Вознесенский, Аксёнов… Катаев и – Сталин, Хрущев, Брежнев… до Горбачева и Перестройки.

В рассказ вплетается и личное, семейное Сергея Шаргунова. То там, то тут мелькнёт реплика его бабушки, писательницы Валерии Герасимовой. Или подробность: Зинаиду Шишову из одесского окружения Катаева причащал перед смертью, в 1977 году, его отец-священник: «Она произвела на него впечатление многое испытавшего человека».

О многом здесь рассказано впервые. Это и история первой женитьбы Катаева на Людмиле Гершуни. Обстоятельства второго брака. Роман с сестрой Михаила Булгакова – Лёлей (о чем ехидный катаевский рассказик «Иван Иванович»). И как трагическая судьба страны переплеталась с личной жизнью.

Есть в книге и неизвестные письма Катаева, а также Олеши, Ильфа, Петрова, Зощенко, Мандельштама – Шаргунов нашел их в личном архиве племянницы Анны Коваленко (Мухи), второй жены Катаева. Есть рассказ Катаева о Троцком, после 1928 года изымаемый из «Записок о гражданской войне» и потому малодоступный. И много другого интересного, малодоступного. Одно мимолётное упоминание повести Катаева о Якове Блюмкине, сгинувшей в недрах НКВД, цепляет, хочется почитать (но не получится).

Шаргунов разъясняет подоплёку мифов, роившихся вокруг Катаева. Один из таких мифов – будто бы Катаев в 1920 году в Одессе сдал чекистам подпольную организацию белых офицеров (замечу: до сих пор в писательском сообществе ходят слухи – наивные, но упорные, – что именно поэтому он избежал сталинских репрессий).

История с этой организацией вообще тёмная – то ли её создали сами чекисты, чтобы ловить врага на живца, то ли в неё был внедрён агент ЧК, то ли в дело замешана женщина, тоже из ЧК. Так или иначе, но оснований шить Катаеву предательство – нет, считает Шаргунов. И ему веришь.

Или часто цитируемое место из «Окаянных дней» Бунина – как пример катаевского цинизма – «Был В. Катаев (молодой писатель). […] Говорил: «За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки». По мнению Шаргунова, «в наглых словах „Вали“ можно расслышать и гедонистический вызов, и бесхитростную прямоту, и растерянность от нахлынувших потрясений…».

Последнее, пожалуй, слишком романтично. Тем более что позже

приводится такая же, по сути, декларация Катаева уже 1949 года, перед студентами Литинститута:

«Напишете роман – купите себе машину, пойдете в хороший ресторан…»

Гедонистом он был, это точно.

Интересно предположение, что Бунин здесь цитирует не самого Катаева, а его персонажа из рассказа «Опыт Кранца» (1922). Но это, кажется, мало что меняет: не зря спустя много лет, в «Траве забвения» (1967), Катаев вспомнит – или сочинит? – разговор с Буниным:

– Скажите: неужели вы бы смогли – как ваш герой – убить человека для того, чтобы завладеть его бумажником?

– Я – нет. Но мой персонаж…

– Неправда! – резко сказал Бунин, почти крикнул: – Не сваливайте на свой персонаж! Каждый персонаж – это и есть сам писатель.

Год 1937-й и другие

И всё-таки самый, наверное, красочный, в багровых преимущественно тонах, период – 1930-е годы. Время больших трагедий – когда «вокруг пули только и летали – косили друзей, знакомых, недругов, благодетелей…» (пишет Шаргунов). Когда никто не знал, что ждёт его завтра. Или сегодня ночью…

-

Небо мое звездное,

От тебя уйду ль? –

Черное. Морозное,

С дырками от пуль.

Такие стихи писал тогда Катаев…

Это и время малых соблазнов – машина, дача в Переделкине, поездки за рубеж…. Всё это у Катаева было. И не только у него одного – у Пастернака, Леонова, Ал. Толстого … У всех «отобранных для благополучия» (по выражению Надежды Мандельштам).

Это было время, когда цена слова оказывалась невероятно высокой. Когда рецензия на сборник стихов могла значить куда больше, чем просто рецензия. (Интересно, кстати, сравнить, как описывают один и тот же эпизод – рецензию Катаева на сборник стихов Луговского, появившуюся 5 ноября 1938 года в «Правде», – Шаргунов в этой книге и Захар Прилепин в книге «Непохожие поэты» (2015). Каждый – объективно, но всё-таки со стороны своего героя).

Литературное ремесло было тогда и престижным, и уважаемым, и выгодным. Советская власть ценила своих творцов, но не бескорыстно – эксплуатировала их вовсю. Одна из таких эксплуатаций – экскурсия лучших перьев страны на Беломор-канал (1933), чтобы они воспели стройку, которая велась зэками.

Судя по всему, во время этой экскурсии Катаев вел себя смело: «…бесцеремонно дерзил высокому чекистскому начальству, да еще и подшучивал над новой практикой и идеологией…», – пишет Шаргунов.

В коллективно обезличенных главах книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства» (1934) он сумел определить (и вряд ли промахнулся) голос Катаева. «В одном месте в главу «Чекисты» вклинилась чистая проза. Более чем вероятно, что этот рассказ «Бой с кунгурцами» написал именно Катаев, способный превратить сукно в бархат – это его стиль и язык: ярко, экспрессивно, по-катаевски метафорично, с катаевскими эпитетами». Представляет интерес и такое наблюдение: «…кое в чем рассказ [«Бой с кунгурцами»]… предшествовал советской лагерной прозе». Имеется в виду прежде всего «Один день Ивана Денисовича».

В т.н. Большом терроре творцы тоже принимали активное участие, обеспечивая репрессиям идеологическую (и психологическую) поддержку. Шаргунов считает, что его герой «смотрелся бледно на багровом фоне возбужденной общественности», «никаких призывов к расстрелам и вообще карам Катаев не изрекал». Но тут же напоминает о его выступлении «в связи с процессом троцкистско-зиновьевского блока» («в печати этих слов не было, но в стенограмме остались»). И о том, что Катаев публично показал на Галину Серебрякову, жену уже осужденного Григория Сокольникова.

Был ли Катаев намного лучше других? Вряд ли. Разве что поумнее и похитрее. Где-то смолчал, а где-то и выступил. Где-то попридурялся, где-то как бы невзначай сместил акценты. (Он вообще был осторожен; даже в партию вступил только в 1958 году, с беспартийного меньше спроса.)

Но важно другое: далеко не все хлопотали за репрессированных друзей, а Катаев – хлопотал. За Стенича, за Заболоцкого… Помогал опальному Мандельштаму…

Писатель о писателе

И всё переплетается: литература, жизнь… Будучи писателем, Шаргунов очень хорошо знает, как события жизни могут откликаться в прозе. И – наоборот: как проза может пролить свет на жизненные обстоятельства, прояснить их. То, о чем Катаев предпочитал умалчивать в жизни, присутствует в его сочинениях, нужно только уметь прочитать. Так, «чертами своей судьбы он наделил прапорщика Чабана, героя рассказа “Самострел”, позднее переименованного в “Прапорщик“».

О службе у белых, на бронепоезде «Новороссия», стихи. По эффектному определению Шаргунова – «одновременно хмельные и болезненно-предтифозные»:

-

Что мне Англия, Польша и Франция!

Пули, войте и, ветер, вей,

Надоело мотаться по станциям

В бронированной башне своей.

*

Ни крестом, ни рубахой фланелевой

Вам свободы моей не купить.

Надоело деревни расстреливать

И в упор водокачки громить.

(Алексей Колобродов связывает их со знаменитым стихотворением Николая Тихонова «Над зеленою гимнастеркой…»)

Шаргунов точно и красиво, а значит – убедительно выстраивает траектории перемещения деталей, образов, тем из произведения в произведение. Наблюдать за этим – одно удовольствие!

Прослеживает, например, как события в Одессе 1920 года – чрезвычайка, ожидание расстрела и т.д., – отражаются в прозе Катаева на протяжении 60(!) лет. Они лягут в основу романа «Уже написан Вертер…» (1979). Но сначала – слегка – проявятся в рассказе «Восемьдесят пять» (1922), герой которой представляет, как его расстреливают в гараже. «Черновой вариант названия “Вертера” – “Гараж”», – замечает Шаргунов.

В повести «Отец» (1928) «арестованный, дожидаясь чекиста, хватает с пола какие-то бумажки, воображая в бреду, что от этого зависит его судьба». На эту сцену обратил внимание Бунин – обращает уже наше внимание Шаргунов. И определяет её как «рискованное саморазоблачение, история пребывания в одесской ЧК». «Подобное же и в “Вертере”: герой, обезумев, загадывает, что если он не шелохнется, его не вызовут на расстрел…»

Сюда же – и запись о детской игре в романе «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972), которая читается как шифровка тех, одесских событий. «Мы, “буры“, не успели взорвать мост. “Англичане“ напали на нас врасплох. «Буры» бежали. Один лишь я попал в плен, и меня привели на горку к английскому коменданту. Проклятый бур, теперь ты будешь расстрелян!»

Ну и, конечно, в стихах, которые Шаргунов называет тюремными, притом окрашенными «каким-то порой диковатым и даже кощунственным природным оптимизмом»:

-

Раз я во всем и все во мне,

Что для меня кресты решеток –

В моем единственном окне –

Раз я во всем и все во мне.

И нет предела глубине,

А голос сердца прост и кроток:

Что для меня кресты решеток,

Раз я во всем и все во мне.

Заставляет задуматься и неожиданное сближение «Вертера…» с «Мастером и Маргаритой»: «…выпуклое и страстное воссоздание мира Священного Писания. В катаевской “иудаике“ присутствуют и убивающие, и убиваемые, и избавители, и даже пророки – в повесть вплетаются стихи Мандельштама и Пастернака…»

С этим можно спорить, но отказать в эффектности – нельзя.

Или, например, дерево на Патриарших, возле которого Катаев встречался и целовался с Лёлей Булгаковой:

«Это дерево – мое, — написал он по свежим следам. – Возле него она сказала мне: «Люблю». За последние пять лет никто не говорил мне ночью, в снегу, возле колючей проволоки, у черного ствола дерева “люблю“…» (рассказ «Зимой», 1923)

В романе «Остров Эрендорф» (1924) американец Джимми напоминает возлюбленной: «… Мне снилось десятое дерево, если считать от калитки в глубине сада… Возле этого дерева… если вы помните… мы однажды с вами…». В весёлой пьесе «Квадратура круга» (1928) герой опять же напоминает любимой: «А то дерево на Патриарших прудах помнишь? Десятое с краю, если считать от грелки?..» И наконец, в позднем романе «Алмазный мой венец»(1978) – поцелуй на морозе «возле катка у десятого дерева с краю».

А вот как Катаев разыгрывал образ и тему мавзолея: Сначала стихи, написанные в эвакуации, – «Могила Тамерлана» (1942):

-

Бессмертию вождя не верь:

Есть только бронзовая дверь,

Во тьму открытая немного,

И два гвардейца у порога.

В повести «Жена» (1943), посвященной памяти брата, Евгения Петрова, героиня, переживая гибель мужа, видит «в трагическом бреду»:

«Слава и смерть складывали в пустыне войны свой мавзолей из гигантских, полированных плит…»

В романе «За власть Советов» (1949) у Мавзолея, «в красных и черных, гранитных и лабрадоровых плитах», «на часах стояли два курсанта». И, в конце концов, тема откликается в повести о Ленине – «Маленькая железная дверь в стене» (1964).

Повести этой посвящена изумительно остроумная и буквально набитая наблюдениями и подробностями главка «Бессмертию вождя не верь…» (часть 7). Надо сказать, что в советские времена повесть либерально осуждали, потому что о Ленине. И не особенно читали: дескать, агитка, чего там может быть интересного… Шаргунов же показал и доказал – может.

Стихи про могилу Тамерлана он представляет как выведенный «невидимыми молочными чернилами» эпиграф к повести. А саму повесть рассматривает как полемику(!) с «Материализмом и эмпириокритицизмом» Ленина, – заключая: «По-моему, он [Катаев] был не столько мовистом, сколько махистом, или – солипсистом».

И ставит её в ряд: с одной стороны, «Синяя тетрадь» («Ленин в Разливе», 1961) Эммануила Казакевича, с другой – поэма «Лонжюмо» Андрея Вознесенского (1963), посвященная ленинской партийной школе во Франции. И написанная с подачи Катаева.

«Но там, где у Катаева была недосказанность, тьма за дверью, подразумевавшая горестно-умудренное: “Бессмертию вождя не верь…”, у Вознесенского располагалась “комната правды” (“…мы входим в Мавзолей, как в кабинет/ рентгеновский, …и Ленин, как рентген, просвечивает нас”)».

***

…А сколько всего еще! Связь газетной – подённой – работы с высокой прозой. Недетский разбор детской повести «Белеет парус одинокий» (1936). Великолепный треугольник, где вершина – Бунин, учитель, стороны – Катаев и Набоков, его ученики… Замечание – «Кубик – Шариков наоборот, благородный карликовый пудель…» (про повесть «Кубик»,1968) – с далеко идущими выводами… И т.д.

Вплоть до подсвета Катаевым современности.

«Хохлы не любят не только евреев, они не любят нас, кацапов, тоже. Они всегда хотели иметь самостийну Украину и всегда будут хотеть… я хорошо помню их, особенно по Харькову, где я жил в двадцать первом году. Надо было находиться тогда там, чтобы понять, что такое украинский национализм… И вообще, я плохо понимаю их: что, им плохо живется, они не полные хозяева у себя, на Украине? Даже здесь, в Кремле, они составляют, наверное, половину правительства», – говорил Катаев в 1975 году.

И как написано! «А Катаев плыл по широкой парной реке жизни, сладко жмурясь, будто и не замечая нападки, большой, гладкий, невозмутимый…»; «Золотое очарование детства он возместил багровыми красотами бойни»; «В Ташкенте Катаев – тосковал и любовался». Под стать самому Катаеву.

И не только про Катаева, но и про себя. «О, это сладкое маниакальное еретическое желание сопоставлять все со всем, заново творя мир, перемешивая его части и одновременно выбирая исключительный, необычайно точный образ…»

И хорошо, что много стихов Катаева – как поэта мы его почти не знаем. И много фотографий. Отдельными списками – основные сочинения Катаева и основные вехи его жизни. Библиография. В Приложении – письма, драгоценная находка Шаргунова.

«У меня нет заранее известного ответа: кто такой Катаев? – пока я пишу эту книгу», — обронил Шаргунов где-то ближе к началу книги. По дороге выяснил: его герой – вампир и эстет, но не только. И всё-таки догнал его, так же, как тот догнал вечную весну.

И когда он только книжки успевает писать? То какие-то смешные ток-шоу на ЗВЕЗДЕ ведёт, то сам в них снимается, то выступает где-то… Шустрый молодой человек! В депутаты -то не собирается?

А. Курганову — А Вы, Алексей, что успели сделать значимого к июлю 2017 года? Перечислите! Вряд ли больше, чем Сергей Шаргунов.