Эдгар Дега. Танец, рисунок, страсть к совершенству

25 января, 2018

АВТОР: Ирина Вишневская

January 2018.The London Review of Books, v. 4, № 01.

Джулиан Барнс, английский писатель, лауреат премии Man Booker, новеллист и автор многочисленных статей, — о том, как следует читать живопись. В январском номере The London Review of Books Барнс дал обзор европейских выставок, посвящённых столетию со дня смерти великого художника Эдгара Дега, чьё творчество олицетворяло Модерн, приход нового периода в искусстве.

Музей Фитцуильям: «Дега: Страсть к совершенству», Кембридж (до 14 февраля).

Музей д’Орсэ: «Дега. Танец, Рисунок», Париж (до 25февраля).

Нац. Галерея: «Цвет в Рисунке», Лондон (до 7 мая).

Жюль Ренар. Французский прозаик и автор знаменитых «Дневников» (1864—1910) не питал особого интереса к нелитературным формам искусства. Когда Равель обратился к нему с идеей положить на музыку пять частей из его Histoires naturelles, Ренар не понял, что от него хотят. Он не запретил, но отказался присутствовать на премьере. Он высидел до конца исполнения Пеллеаса и Мелизанды, и нашел оперу «скучищей», а сюжет инфантильным (puerile).

Более отзывчивый к живописи, Ренар восхищался Лотреком (и был с ним знаком), одобрительно отзывался о Ренуаре. Зато картины Сезанна называл варварскими, а водяные лилии Моне «мамзелями». В этом было меньше снобизма и больше простого желания оставить за собой свободу проявлять безразличие.

Однажды, 8 января 1908 года, он удачно высказался о том, что думает о картинах:

«Когда я стою перед картиной, она говорит лучше меня».

Эти слова действуют отрезвляюще. Ибо большинство из нас, стоя перед картиной, не дают ей времени заговорить самой. Мы болтаем рядом, болтаем с нею, о ней; мы силимся её понять, определяем размер, поселяемся в ней, навязываем ей «дружбу». Мы мучительно напрягаемся, думая, какую, знакомую нам картину она напоминает.

Вчитываемся в дидактики на стене и узнаём, что это пастель на монотипии. Любопытствуем, какой галерее и какому плутократу она принадлежит. Но если наша подготовка не слишком высока, нам не удастся узнать даже вскользь, какое место (даже негативное) данная картина занимает в истории живописи. Поэтому мы изливаем на неё потоки слов и двигаем дальше.

В год, когда отмечается столетие со дня смерти Эдгара Дега, неплохо было бы придержать язык. Хотя Жюль Ренар, может быть, и не был знаком с Дега и не комментировал его работы, но они оба заслужили схожую (а схожесть есть правда лишь наполовину) репутацию грубияна, склонного высказываться напрямик, предпочитающего, чтобы его оставили в покое.

Наверняка Дега одобрил бы смиренного Ренара пред картиной, о чём он написал Джорджу Муру:

Как вы думаете, можно ли объяснить в чём состоит достоинство картины людям её не видящим?.. Я способен находить для этого самые красивые и разумные слова, (…) и вёл беседы об искусстве с умнейшими людьми, но они так ничего не поняли… а те, кто понимают, в словах не нуждаются (…) вы произносите нечто, вроде кхм… хе… ха — и этого бывает достаточно.

Дега был уверен, что «литература только навредила искусству». Писания литераторов о художниках сделали их более тщеславными и не содействовали развитию вкуса у публики. Кто повсюду говорит о себе как о «художнике», возможно, прославится, но какой толк от славы, если она не служит искусству? Дега презирал тех, кто гонится за почестями и наградами. Но был готов простить своему другу Мане его странную мальчишескую жажду быть узнанным в парижских омнибусах. Однажды он язвительно бросил Уистлеру: «Друг мой, вы держитесь так, будто начисто лишены всякого таланта».

Золя был величайшим популяризатором живописи Мане. Мане отблагодарил его, написав нарядный портрет романиста. Когда Золя спросили, каково его мнение о Дега, он изрёк с пафосом: «Мне затруднительно числить по силе и достоинству человека, который ведёт жизнь затворника ради того, чтобы рисовать балетных танцовщиц, наряду с такими, как Флобер, Доде и Гонкур».

За такой неуважительной оценкой последовал ответный ход Дега, который высказался, что объём серий всеядных Ругон-Маккаров ненамного превышает толщину парижского телефонного справочника, в котором Золя прорыл себе дорогу. Но вопрос стоял гораздо глубже. Мнения Дега были его частным делом, Золя же витийствовал публично. К тому же, Дега имел в виду центральную мысль Золя, о том, что цель искусства — изображать темперамент.

Как писал Валери в своей книге «Дега. Танец. Рисунок», для Дега произведение рождается из бесчисленных этюдов, после которых следует «серия операций».

Золя же, при всём его натурализме, был мотивированный романтик, в то время как Дега в основе классик. Он утверждал, что, создавая образ честолюбивого, жертвенного, кончившего суицидом Клода Лантьера, Золя старался «доказать величайшее превосходство писателей над художниками».

Попытавшись представить сочетаемость художников и писателей, убеждаешься, что Мане ближе к Золя, тогда как Дега ближе к Малларме — герметичный, духовно богатый, непубличный. Но только в этих пределах: Дега дорожил дружбой и компанией Малларме, но считал, что его поэзия — «плод лёгкого сумбура, возобладавшего над изумительным даром поэтического мышления».

Валери смотрел на Дега как на художника «чистого искусства. Крайне безразличного ко всему на свете, что не годится для работы, или не служит ей напрямую».

Автор дневников англо-германский граф Гарри Кёсслер, отозвался о Дега иначе после встречи с ним в Париже в июне 1907 года:

«Он похож на благообразного дедушку; по крайней мере, его внешность выдаёт в нём светского человека. Но его глаз — это глаз апостола, не тронутого ничем мирским».

К тому времени Дега, как о нём пишет Валери, уходит в себя всё глубже, делается несговорчивым и беспомощным. Или, как суммирует свои впечатления Кёсслер под конец того вечера, он превратился в «фанатичного, маниакального идиота».

Дега любил поговорить об искусстве, но терпеть не мог, когда о нём говорили другие (особенно писатели). Вряд ли это кого-то останавливало. Чем тщательней художник прячется от публики, тем глубже он погружается в своё искусство, чем выше его искусство, тем развязней сплетни и легковесней мнения о нём.

Сезанн постоянно прятался в своём логове, отчего он и его работы считались «варварскими». Дега, равным образом, был варварски резок с незваным визитёром — его студия тоже была его логовом, и он редко выставлял свои работы. Значит, с ним должно быть что-то не ладно, не так ли?

Не успел он умереть, а содержимое его студии разойтись по рукам, как в «Меркюр дё Франс» публикуется двумя частями «Дега и Его Модель». Со слов некой Полин, записанных третьим лицом — «Алисой Мишель», а именно — со-издателем и со-основателем «Le Mercure» Рашильдом. Текст крайне любопытный для оценки с точки зрения перевода его на американский английский. В нём Дега представлен как «сranky old buzzer», «old nutjob» и тому подобное.

Неопознанная Полин, — а у Дега три разные натурщицы, действующие под одним именем, — позирует ему, упражняется перед ним на протяжении более десяти лет. То есть её повествование относится к 1910 году, когда слепота Дега ограничивает его работу главным образом скульптурой. Она описывает, какой он был трудный, угрюмый, отпетый антисемит, сквернослов и скряга. Он заставлял её принимать неудобные, болезненные позы и царапал острыми углами камеры обскуры.

Для модели ни один художник не герой. Если всё, что она изложила, правда, тот факт, что она оставалась при нём целых десять лет, несколько снижает остроту её жалоб. Дега обеспечивал её постоянной работой, оплачивал время, когда не был расположен писать, бывал радушным, остроумным и доступным. Она признаётся, и это вызывает к ней симпатию, что она жалела его в те поры, когда он преодолевал упадок творческих сил и боролся со своей физической немощью.

Важно отметить также, что в их общении никаких вольностей типа вайнштейновских не случалось. Он всегда был идеально корректен с натурщицами — Полин это подтверждает. В отличие от Пюви дё Шаванна, который частенько приглашал своих натурщиц полюбоваться его петушком. Сомневаюсь, кстати сказать, что сейчас кого-то может интересовать выдающийся петушок Пюви де Шаванна — или его самомнение, — вспомнив о его необъятных и блёклых фресках. Тем не менее, критики и посетители выставок охотно принимают то, что им, по их понятию, известно, судя по тому, что именно они видят в картинах Дега.

Нелишне здесь напомнить, что об этой привычке писал Валери:

Соберите все известные вам факты из жизни Расина, и вы никогда не узнает, в чём состоит искусство его стиха. Вся критика находится под властью обветшавших теорий, гласящих, что человек есть причина, от которого возникает искусство, точно так же, что преступник есть причина преступления. Скорее, и то и другое всего лишь следствие.

Самый забавный момент описан в «Дега и Его Модели» простодушной Полин, подглядывающей, как Дега лепит с неё статуэтку балерины:

Она могла бы быть терпимее (к его другим недостаткам), если бы Дега честно копировал её внешность, изящную и прелестную, как ей говорили. Но ведь он придал статуэтке то же вульгарное выражение, шокировавшее её в рисунках, которые он повторял вновь и вновь!..

Бедняжка Полин! Как бы ей полегчало, знай она, что ее возмущение отсутствием у Дега галантного обращения получило сиятельную поддержку. Принцесса Матильда, кузина императора Наполеона III и хозяйка светского художественного салона, гневно воскликнула при упоминании имени Дега: «Можно ли такое вообразить, чтобы кто-то возымел наглость рисовать нос или рот так, как это делает он? О, я с радостью разбила бы ему голову об его картины!».

Каждый мужчина считает себя знатоком женской наготы. Женщины и принцессы считают точно так же. Наше экспертное знание основано на множестве затверженных истин, порождённых всей историей искусства. Кто из крупных художников, рисовавших женщин, подвергался оскорблениям чаще, чем Дега? Может быть, Пикассо?

Но там они вспыхивали, главным образом, по смехотворной причине недоверия, в основном мужского, к современному искусству (мужчины определённого возраста могут ещё помнить граффити на стенках уличных туалетов: два квадратика с надписью «яйца Пикассо»).

И всё же, картины Дега считались намного более оскорбительными как для женщин, для искусства в целом, так и для тех, кто понимает толк и в том и в другом. Отличным примером могут служить яростные нападки прессы на появление «Маленькой танцовщицы» (Petite Danseuse). Произведение могли убрать, но преступник остался сидеть за решеткой.

Оскорблением считался протест против идеализации женщины как воплощения безупречно гладкой формы («округлой», по предпочтению таблоидов). Оскорблялись женщины, сознающие себя amour propre. Для парижского консенсуса о том, что Французская Женщина, благодаря генетике и выучке — лакомый кусочек, в отличие от остальных женщин, это так же звучало оскорблением. Сыпались даже обвинения в мизогинии. Гюисманс, к примеру, обычно понимающий и аплодирующий Дега, подозревал, что «он рисует танцовщиц, испытывая ужас».

Полин в той же серии «Дега и Его Модель» якобы сообщает художнику, что ей попался памфлет Гюисманса, «в котором ему есть сказать пару слов про вас». На что Дега отвечает: «Гюисманс? Он просто осёл. Он понятия ни о чём не имеет. Эти литературные подёнщики воображают, что они способны критиковать искусство, как будто искусство простейшая вещь на свете!». Настолько простая, что ничего не стоит проследить связь между личным мнением, личным «темпераментом» и произведением искусства, возникающим в результате «cерии операций».

Большие выводы были сделаны из obiter dictum Дега о том, что он желал бы наблюдать за женщинами как бы через «замочную скважину», и из того факта, что лица многих из его ню повёрнуты в сторону от зрителя. «Замочный вуаёр, перверсивный подавитель женской индивидуальности» — таков был всеобщий приговор морализаторов.

Однако ж, вы сами можете оспорить, — а лично я утверждаю, — прямо противоположное: что все картины Дега никоим образом не портреты (к огорчению Полин), что женщины, на них изображённые, не страдают от мужских взглядов. Они даже не ведают о них. Дега рисует женщин, когда они заняты исключительно собой: моются, вытираются полотенцем, расчёсывают волосы расчёской или щёткой, и зрители при этом не имеют к ним никакого отношения. Даже в тех случаях, когда изображены не нагие платные натурщицы, а обычные одетые женщины в повседневной обстановке. Дега, по обыкновению, рисует сцены интимного общения женщин между собой, исключающее наше присутствие.

Я считаю, что наиболее сильные вещи, представленные на выставке Фитцуильям — это «At the Cafe» (1875—77) с сидящими за столом женщинами; одна из них отвернула лицо с явным выражением страдания (грусть, сердечная рана, внезапный диагноз?); другая рассеянно, не имея возможности помочь, вертит в руке цветок, всем видом излучая сочувствие.

И еще одна картина — «Три Женщины на Скачках» (1885), крупная по размеру пастель из Денвера, с центральной фигурой, стоящей спиной к зрителю, и двумя другими, повернутыми в четверть и три четверти профиля.

Здесь мы тоже посторонние. Дега с глубочайшей заинтересованностью рисует женское соучастие в сговоре, женский сепаратизм.

Если вы отметили тему сговора, светского или профессионального, вы сумеете проследить её повсюду: в женщинах, разглядывающих ювелирную вещицу (Фитцуильям), в двух мужчинах, склонившихся в кафе над газетой (Национальная галерея), в двух маленьких девочках, с мамами (или учительницами), в ожидании балетного экзамена (Фитцуильям), в двух дамах в театральной ложе (НГ), в усталых прачках (НГ). Тоже и в Musee d’Orsay: две танцовщицы, отдыхающие и болтающие между собой, одна из них охватила рукой стопу.

Два бородатых гравера, наблюдающих с братской озабоченностью за кем-то невидимым зрителю; это полотно выдержано в достоверных медно-рыжих тонах. Или же, на первый взгляд обманчивый, «Портрет Мадам Жанто» (Mme Jeantaud), левая половина её лица сияет в предвкушении светской прогулки и она, видимо, разговаривает с другой женщиной, плохо различимой в темноте.

Но нет, это не другая женщина, а отражение её самой в зеркале. И смысл картины — во взаимоотношении внешнего и внутреннего я. В расхождении между светлым публичным и темным интимным.

И наконец, самая растиражированная картина — L’Absinthe, «Любители абсента». Это ли не портрет бессмысленного, молчаливого сговора отупевшей от алкоголя пары?

В ранние годы Дега часто рисовал натуру фронтально, смотрящей прямо на него (и на нас). Нередко это был сам художник. Множество его автопортретов: одни спокойные, другие тревожные. Он перестал рисовать себя, когда ему исполнился 31 год. Видимо, он пришёл к выводу, что люди, которым постоянно не напоминают, что за ними кто-то наблюдает, держатся не только более естественно, но и легко выдают себя.

Самый значительный (и крупный по размеру) групповой портрет The Bellelli Family, датируемый 1858—1867 гг., занял почти десять лет его жизни.

На нём четыре фигуры, каждая из них глядит в разныю стороны, не встречаясь ни с кем глазами. Из них одна Джованна, младшая из дочерей, обращена лицом прямо на нас.

Самая значительная фигура — это мать, которая стоит позади своих дочек и, с видом торжественной сосредоточенности, глядит куда-то в сторону, вправо от нас. В Musee d’Orsay выставлено множество предварительных рисунков к этой картине; на самом полном из них, подписанном 1858—59 гг., взгляд матери обращён прямо на нас.

Повернув её голову в сторону, дав глазам всех четырёх персонажей различные направления, Дега усилил линии напряжения, указывающие на отсутствие гармонии в семье, на внутреннее несогласие.

Несомненно, кропотливый процесс, избранный Дега во имя конечного результата, метод более сложный и опасный, чем нам представляется. Но выбранное им «решение», если оно было продумано, представляется безусловно правильным. Дело даже не в том, какой ракурс — профиль или анфас — выбран: вид сзади может быть так же эстетически интересен, как вид спереди, если не больше.

На парижской выставке ещё есть рисунок, по изысканности равный Энгру. Это эскиз к картине «Семирамида, строящая Вавилон» с женщиной, садящейся в колесницу.

Ни головы, ни рук — только складки ткани, сквозь которые просвечивает тело. И изящный этюд Jeune Femme en buste vue en dоs (Бюст молодой женщины, вид сзади) на обложке каталога парижской выставки.

Учителем Дега первоначально был Энгр, чьи женщины-одалиски, венеры, богини — скульптурны, депилированы и в совершенстве деформированы сверх всяких человеческих возможностей с помощью добавления лишнего позвонка, делающего торс длиннее, а зад шире.

Прав был Валери, сказавший, что энгровское ню иной раз напоминает ему плезиозавра. Однако не так уж много народу выражает недовольство Энгром.

Дега, напротив, рисовал женщин неидеальных, усталых, скучающих, которых так и тянет почесаться, завязать шнурок на туфле. Женщин толстых, но не той полнотой, которой славились героические женщины Рубенса, а полнотой, обусловленной диетой женщин Рембрандта. Какую из них предпочли бы вы? Кстати, стоит напомнить, что первыми покупательницами сцен дамского интимного туалета Дега зачастую были именно женщины — принцессы Матильды, правда, среди них не было.

Иной раз хочется спросить напрямик: а что вы/ мы собственно видим?

На выставке Фитцуильям висит монотипия «Две Женщины» — сценка в борделе. Я рассматривал её в компании с художником-графиком (женщиной).

На ней изображены две женщины — пухленькие, добродушные, уверенные в себе, сидящие тесно друг к другу. Тема та же — женская солидарность. Свидетельство тому — бретелька пеньюара одной как бы имеет продолжение на сорочке другой и сливается с волосами третьей, сидящей сзади. Преобладание чёрного тона срезано полоской красного на губах женщин, и чем-то красным в нижнем левом углу — то ли это ножки кресла, то ли сумка.

Это очень славная картинка. Почти полностью заполненная двумя фигурами на фоне нерезко очерченного зеркала с отражённой в ней круглой лампой. В ней чувствуется дух провокативного рассказа Мопассана о проститутках, которые оказываются честнее, человечнее и бескорыстнее в сравнении с ханжеством клиентов и с брезгливо поджатыми губами горожан.

Но что мы читаем в пояснении на стене, взятом прямо из каталога:

«Дега… цинично сталкивает нас лицом к лицу с двумя гротескно накрашенными ночными красавицами. Их кроваво-красные, как у вампира, губы, их лица, напудренные, как у Пьеро, кричаще выламываются из убогой обстановки maison close. Гротескно? Вампирно? Цинично? И даже убого?»

*

«Итак, что можно понять из юбилейных выставок в Париже, Лондоне и Кембридже?»

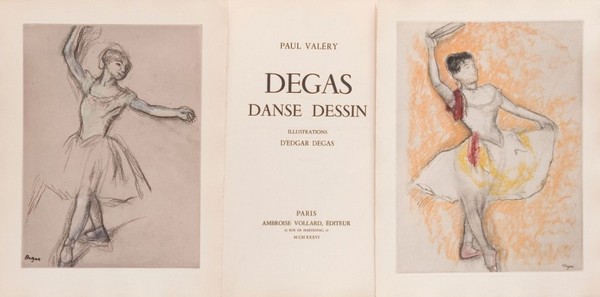

У каждой из них свой оригинальный замысел и свой зрительский контингент. Каждая выставила несомненные шедевры. Экспозиция в Que d’Orsay обращает особое внимание на взаимоотношения Дега-писателя и Валерии-художника и демонстрирует плод их совместного труда, посмертно опубликованного Вийаром — чудовищно дорогой livre d’artiste — художественное издание книги «Degas, Danse, Dessin» — «Дега. Танец. Рисунок».

Валери был опытный рисовальщик. В 1910 году им был сделан бюст Дега в воске. Интересно, что в разделе «Валери» выставлена фотография его рук… Правой рукой он делал зарисовки пером; на мизинце левой виден перстень и недокуренная сигарета между указательным и средним пальцами. Дега написал двадцать сонетов, которые Валери считал «отменными».

Любопытно заметить, что Дега жаловался Малларме на избыток идей для его собственных стихов, на что Малларме возразил:

«Послушай, Дега, стихи не делаются из идей, они делаются из слов».

Выставка Фитцуильям избрала принцип, который пурист или брюзга назвал бы беспорядочным. Тем не менее, человек широких взглядов может найти её познавательной и «центробежной». Может случится, что на выставке Дега вы встретите слепок с руки Энгра, но уж никак не добротный и несомненно редкий портрет Альма-Тадема. Или вам попадётся египетская терракотовая статуэтка, или Томас Джонс, или сильверпойнт работы Лоренцо ди Креди; или самой большой картиной окажется игривый двойной портрет миссис и мистера Мейнард Кейнс работы Ванессы Белл.

Развеска картин слишком тесная: десять секций выставки теснятся в трех залах. Что служит подтверждением того хаоса, какой царит в области истории искусства, и доказывает, что непрекращающиеся стенания по прошлому способствуют, но нисколько не препятствуют возникновению нового.

На одном из последних стендов слова Френсиса Бэкона:

«Сотворение искусства… Эхо, доносимое от одного художника к другому».

Таким эхом может быть, и он уже есть — карандашный портрет Дега рядом с портретом Лоренцо ди Креди. За ним сильверпойнт Дега. Затем копия Донателло работы Дега, копия Мадонны с младенцем Франческо Франча, рядом с ней картина маслом самого Франча, некогда принадлежавшая другу отца Дега (ныне в Национальной галерее).

В разделе «Рим» пейзажи Дега в окружении пейзажей других художников примерно того же периода, некоторые даже его превосходят.

«La Petite Danseuse» — статуэтка, некогда вызвавшая у многих такую неприязнь и даже отвращение своим гиперреализмом, с умом помещена на фоне даже еще более гиперреальной «Mater Dolorosa» художника XVI века Pedro de Mena.

Этот остроумный и смелый приём заставляет размышлять. Эхо, из цитаты Бэкона, донеслось до Матисса, который приобрёл «Combing the Hair», Пикассо купил девять монотипий из серии “бордель». Люсьен Фрейд — обладатель слепка с «La Masseuse».

В конце выставки нас ослепляет взрыв красок одной из величайших картин Говарда Ходжкина «После Дега». Рядом помещён, быть может не совсем учтиво, слабый портрет престарелого Дега на одре болезни, буквальное повторение Китаджем книжной иллюстрации. Не так просто бывает, по видимому, выразить благодарность своему учителю. Тем не менее, Китадж должен был быть там выставлен наряду с Зикертом, Ауэрбахом, Муром, Фрейдом, и даже Хокни. Заключает выставку напоминающая «Маленькую танцовщицу» приятная бронзовая фигура девушки с сигареткой у белой стены работы Райана Гандера.

Ценность этой оригинальной выставки состоит в том, что устроители не побоялись показать работы более низкого порядка рядом с шедеврами. Такой подход придаёт весомость спору, который должен быть продолжен.

Из всех трёх выставок только на одной изображён кто-то смеющийся или улыбающийся. И это не картина Дега. Скорее, она о Дега: рисунок углём работы Болдини «Edgar Degas at a Cafe Table» (1883).

На рисунке французский господин, глаза его сужены в насмешливой улыбке, увлечённо разговаривает с близко сидящей напротив женщиной. Это удачное напоминание о том, что Дега был острослов и шармёр прежде, чем он превратился в «cranky… old buzzer», не в последнюю очередь потому, что в самом его искусстве присутствует остроумие и шарм, равно как серьёзность и стойкая напряжённость. Так, например, в картине Le Camps de courses (На скачках, 1876 г.) видно, как на утреннем морозном воздухе вырывается белый плюмаж пара изо рта лошади; затем вы замечаете, что пар перекликается с дымом от паровоза вдали. Вы почувствовали обман, какой паровоз может быть на картине Дега! Но он есть, точно так же, как вдали от скачущих наездников в Course de gentelmen (1862), виден дым из заводских труб, в духе Сёра.

Спустя столетие со дня его смерти мы только начинаем ближе понимать важность Дега именно как художника модерна. Он отдавал своё искусство изображению современной жизни в гораздо большей степени, чем это делал Мане.

За все время его творческой жизни только одна его ранняя картина, «Сцена войны времён Средневековья», была посвящена исторической или библейской, теме. Эдмон Гонкур в 1874 году признавал, что Дега лучше других художников сумел отобразить современную жизнь и уловить дух современности. Он перемещал фигуры в пространстве туда, где они никогда прежде не были: сдвигал их к краю полотна или группировал в верхнем углу, освобождая место для пола («Dance Examination», Фитцуильям).

Он смело заполнял — или оставлял пустыми — целые куски холста, закрашивая их локальным цветом или густо штрихуя. Он мог скривить перспективу, обращая внимание на пол. Он — властитель безграничного пространства и король умеренности. Ему удавалось быть одновременно последователем Энгра и Делакруа, тем самым решая исход векового спора между линией и цветом, будучи «преданным цвету и линии», по его словам. Если его современники усматривали уродство в его искусстве (как это случается по сей день), мы можем теперь убедиться в его правдивости и, более того, в суровой нежности его апостольского глаза.

Тот факт, что мы ныне подходим у Дега с иной меркой, подтвердил успех выставки его монотипий в МоМА в 2016году, где были показаны его ранние пейзажи 1890-х годов, исполненные с поразительной свободой, граничащей с абстракцией.

Дега был способен остро наблюдать за трудом человека и за тем, что он делает в процессе работы или после неё. И если большинство негодовало против его ню, то, насколько мне известно, против его прачек никто не возражал: возможно, потому, что в них отсутствовали idees recues, т.е. они не возбуждали опасные мысли.

Гонкур свидетельствовал о тщательности изучения предмета изображения – «[его картины] говорили на их языке и объясняли тонкости различных движений во время глажения белья или одежды». И то, как они, потные, зевают, потягиваются, налегают всей тяжестью на утюг, выкрикивают приказы, как они по двое-трое сговариваются о чём-то, разумеется, совершенно игнорируя наше присутствие.

Для Валери Дега был совершенным подтверждением его диктума о том, что поэзия — или живопись — никогда не кончается. Ёе могут только забросить. Дега упорно повторяет один и тот же образ, переводя его с одного листа на другой, как под копирку. Делая одну примерку за другой, улучшая, отставляя в сторону, возвращаясь к ней вновь.

Малларме, нетерпимый к задержкам Дега, в отличие от которого все другие художники сдают свои работы в срок, называл его «божественный, но непунктуальный художник». Как будто «пунктуальность» такая уж беда. Она и рядом не стоит с тем, что называется совершенство.

Дега славился также своим упорным желанием улучшить свою, уже якобы законченную, работу. Ту, что давно висит в раме. Ему так не терпелось убрать лейку для увлажнения пола, которая как-то скособочилась у левого края его «Danseuse a la barre» — скорей всего потому, что ранее он нашёл лучшее решение в своём «La classe de danse», где та же лейка (с его подписью) едва выглядывает над левым нижнем краем.

Однажды он выпросил обратно одну из пастелей, принадлежащей отцу Эрнста Руара, чтобы «подретушировать», и тут же — или несколько позже — принялся её переделывать до тех пор, пока не испортил.

Коллекционеры, как тогда говорили, прикручивали его картины к стене из опасения, что он наведается: это, разумеется, шутка, но шутка недалёкая от высокой истины. Он не переставал улучшать свои картины, и продолжает это делать до сих пор.

Перевод И.Вишневской