Возрождённый Париж при первой вспышке освобождённой любви

29 июля, 2018

АВТОР: Ирина Вишневская

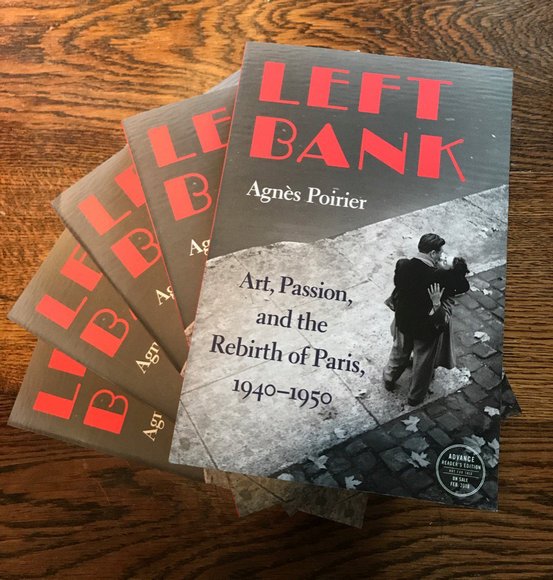

Агнес Пуарье — Левый Берег: Искусство, Страсть и Возрождение Парижа 1940—1950.

20 июля 2018 в газете «Гардиан» появилась любопытная рецензия известного журналиста Стюарта Джеффриса на книгу парижской писательницы Агнес Пуарье о жизни её любимого города в годы оккупации нацистами и о духовном возрождении этого центра европейской культуры после войны.

Я, разумеется, книгу m-me Puarier не читала, но скажу… вернее, могу судить только по настроению и пафосу рецензента, в чём там дело было.

Интересно всё же, отчего эта тема вызвала такой нескрываемо болезненный — ревнивый тон. Впрочем, стоит ли удивляться накалу эмоций в момент, хорошо знакомый России по поводу раздела наследства, по поводу единой истории, схожих идей. Знакомых каждому, кто пережил развод.

Здание единой Европы строилось мучительно тяжело, по кусочкам. И до сих пор скрипит, пошатываясь. В момент грозящего развода удачно и к месту вспомнить друг другу крупные долги, мелкие обиды и большие пакости. Настало время обменяться новыми впечатлениям о старых скелетах. И от швыряния из старых комодов перейти к мысли, а не пора ли начать лить кипяток с крепостных стен. Возможно, столетие спустя, может, и раньше, обойдись все благополучно, кому-то станет неловко.

Или вновь быльём порастет?

Итак, об именах и вещах некогда непреходящих и неприкасаемых в среде мыслящих людей. Incroyables, как говорили в старину в приличном обществе.

Left Bank: Art, Passion and the Rebirth of Paris 1940—1950 by Agnes Poirier. Stuart Jeffries. 20.07.2018. “The Guardian”.

В августе 1943 года в отделе реализации издательства Gallimard заметили нечто нерядовое. Продажа свежего издания философского тома объёмом в 700 страниц шла на удивление чересчур бойко. Неужто мысли Жан-Поль Сартра о свободе и ответственности в книге «Бытие и Нечто» отозвались в головах парижан, переживающих нацистскую оккупацию?

Пожалуй, нет. Ведь книга весила в точности один килограмм и служила превосходной заменой медным гирям, проданным на чёрном рынке или пошедшим на переплавку.

Агнес Пуарье прочесала целое десятилетие, в течение которого Париж восставал из военного позора, чтобы заявить о своём праве считаться мировой столицей культуры, философии и всего того, чьи виньетки стали носить на свитерах.

Когда Эрнест Хемингуэй в августе 1944 г. прибыл в Париж со своими парнями из Армии Освободителей, он припарковал свой Jeep у дома №7 Rue des Gtands Augustins, — где в военное время располагалась студия Пикассо. Внутри никого не было, и он оставил свою чисто мужскую визитную карточку — ведро, полное гранат — и записку: «Пикассо от Хемингуэя».

Пуарье умалчивает о том, что случилось с теми гранатами впоследствии.

Есть в книге моё любимое место, где Симона де Бовуар останавливается на мосту Понт Нёф в одну из белых ночей после выпивки в компании с Сартром, Артуром Кёстлером и Альбером Камю. Печально глядя вниз, она скорбит над трагедией человеческих условий. «Не могу понять, почему мы не бросаемся в воду», — стонет она, обращаясь к Сартру, а тот, так же обливаясь слезами, отвечает: — «Так давай сделаем это сейчас!». Нужно иметь каменное сердце, чтобы не засмеяться.

Так каковы же были человеческие условия?

После «Освобождения» Сартр чётко их определил:

«Мы никогда не были так свободны, писал он, как во время германской оккупации. Если нацистский яд действовал на наши умы, зато любая наша свободная мысль одерживала победу. Обстоятельства нашей борьбы, зачастую чудовищные, позволяли нам смело пережить эту разорванную и непереносимую ситуацию, называемую «The Human Condition».

Агнес Пуарье оговаривается, впрочем, что свобода была сомнительной.

Де Бовуар подписала бумагу, в которой отрицала, что она еврейка с тем, чтобы продолжить преподавание в оккупированном Париже. В те времена, когда она и Сартр чувствовали себя свободными как никогда, парижские полицейские сгоняли парижских евреев и их убивали в нацистских лагерях смерти.

Не выламываясь из тренда, коллаборанты-селебрити, как положено экзистенциалистам, сперва мотивировали свои поступки важностью того, что они делали, а не как они думали — и в конечном счёте пришли к бесстыдным признаниям.

Арлетти, звезда фильма Марселя Карне Дети Райка, заявила в своё оправдание, что она спала с врагами потому, что её тело лишь наполовину автономная территория. «Моё сердце принадлежит Франции. Но моя задница — она интернациональна». Актёр и драматург Саша Гитри на вопрос суда Сопротивления: «Зачем вы ходили обедать с Германом Герингом?» — ответил не думая: — «Из любопытства».

Аньес Пуарье всего лишь мягко педалирует эти уклончивости и самообман, поскольку будучи страстной парижанкой она хочет поведать историю любви. Париж, если верить её нарративу, способен соблазнить всякого — творца или интеллектуала. Завидный список её действующих лиц составляют не одни только философы-экзистенциалисты, тут и Сэмюэл Беккет, Альберто Джакометти, Жюльет Греко, Жан Кокто, Симона Синьоре и хлынувшие волна за волной сверхсексуальные и сверхдорогие американцы — либидонозные многозадачники, ниспровергатели буржуазных норм, философствующие би-бопники, пилл-попники и бед-хопники.

Парижские американцы в книге Аньес Пуарье, больше других вызывающие симпатию, — это черные. Она прослеживает судьбу трёх афро-американцев — Ричарда Райта, Джеймса Болдуина и Майлса Дэвиса, вдалеке от родины ушибленных романтическими приключениями и творческими стимулами.

Почему же Париж, который сегодня не может считаться образцом расовой гармонии, был в то время так притягательно безразличен к цвету кожи, автор книги не поясняет. Её философия — вещь для парижанки нетипичная — всё та же философия-лайт. Если вам захочется узнать, как Сартр потчевал официантов «Кафе де Флор» своим монологом — «филогения рекапитулирует онтологию», обратитесь к недавним высказываниям Сары Бейкуэлл в её книге «В Кафе Экзистенциалистов».

Энтузиазм Агнес Пуарье бьет верх даже над энтузиазмом Сары Бейкуэлл, по крайней мере до тех пор, пока в город не прибывает брюзга Сол Беллоу. Как раз вовремя, поскольку все остальные там уже тусуются в стиле 1949 года. И здесь трудно не разделить её раздражение. Изложив в The New World свою разочарованность парижским шармом, он решительно отказывается от дальнейших развлечений. И всё же, по рассказу Агнес, Париж, в конце концов, соблазнил и Сола Беллоу тоже.

Она пишет:

«В первый же ослепительно яркий весенний день 1949 г. парижская система очистки улиц «напрямую» послужила Солу Беллоу рывком к завоеванию Нобелевской премии по литературе».

Его крещение состоялось в период его медитирования над водами, ежедневно переполняющими парижские уличные стоки. Эти бурлящие ручейки прорвали его творческий блок, содействуя появлению «неукротимых и нестесняемых ничем» фраз в его первом шедевре «Приключения Оги Марша». Данное высказывание «напрямую» характеризует авторскую переоценку роли Парижа в формировании послевоенной культуры.

Дважды я чуть не поперхнулся моим citron presse (лимонный джюс, — ред.), читая её письмо любви. Если ранее, прикоснувшись к пресловутому берету, я отдавал должное Симоне де Бовуар, сотворившей предлог для написания The Second Sex, то я решительно отказываюсь понять, почему Агнес Пуарье причисляет Брижит Бардо к феминизму Де Бовуар.

Разве не Бардо совсем недавно назвала «дурацким» движение #MeToo, прибавив:

«Это прекрасно, когда мужчины говорят мне, что я красива и что у меня миленькая попка».

Пуарье настаивает также и на том, что именно Париж был местом, где все, начиная с Сартра и кончая Де Голлем, вырабатывали третий путь между двумя близнецами холодной войны — потребительским варварством Америки и тоталитаризмом Сталина.

Совокупность этих идей, пишет она, привела к созданию Европейского Союза, заложенного в Париже в конце 1940 г. чиновничьим визионерством Жана Моне. Нелепица этого утверждения становится очевидной, когда Пуарье взывает к памяти его интеллектуального предшественника Гарольда Макмиллана, написавшего 1938 г. книгу под названием «Средний Путь».

Маловероятно, чтобы экзистенциалисту-марксисту Сартру даже тогда было место на одной странице рядом с будущим консервативным премьер-министром Англии, и еще менее того, с Де Голлем, будущим реакционным президентом Франции.

ЕС мог представляться тогда вовсе не таким, как он кажется автору сейчас — крепостью, возведенной Парижем. А таким, как он виделся социалисту Вольфгангу Штреку (Wolfgang Streeck), то есть машиной, делающей его граждан беззащитными перед бесчинствами капитализма. Могу поспорить, что Сартр и де Бовуар, будь они живы, разделяли бы взгляды Штрека.

Так давайте не будем покидать Париж, не поддавшись обаянию его дымчато-розового образа, созданного Агнес Пуарье.

В интервью для этой книги Жюльет Греко вспоминает о том, как 60 с лишним лет назад они с Майлсом Девисом прогуливались вечером по пути из джаз-клуба в бистро. Она — белая женщина, он — черный. Она не говорит по-английски, он не знает французского.

«Как мы понимали друг друга, понятия не имею, — смеётся Жюльет, — это была магия любви».

Или это магия Парижа, что одно и то же.

Перевод Ирины Вишневской

«…как ребёнок в игровой комнате, перебасываясь разноцветными шариками вряд ли представляет мир во всей полноте его смыслового многоцветья…» — так сказал бы я об авторе статьи. Мне же видится мир Парижа во времена немецкой окупации гораздо более человечней, чем проблемы ленинградцев-блокадников. И здесь речь идёт не совсем о людях, а об особой генерации гуманоидов властной касты. Вопрос более актуальный в цивилизационном смысле, нежели отношение к попке, сколь бы мила она не была.