Их не нужно жалеть. О советских поэтах, которые не дожили до Дня Победы

8 мая, 2011

АВТОР: Виктория Шохина

Поэты, погибшие на Великой Отечественной войне, были в чести и моде в 1960-е годы. Их имена были высечены на мемориальной доске в Центральном доме литераторов, их стихи читали там 9 мая… И это было не только официальное признание. Известный собиратель и хранитель андеграунда Константин Кузьминский писал в 1-м томе «Голубой лагуны»: «Символом нашего времени стало поколение погибших. Коган, Всеволод Багрицкий, Михаил Кульчицкий, Николай Отрада – три выпуска Литинститута погибло в первые два месяца войны».

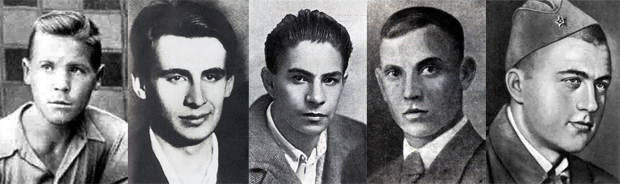

Слева направо: Николай Майоров, Павел Коган, Всеволод Багрицкий, Николай Отрада, Михаил Кульчинский

Но чужая слава (пусть и мертвых!) для кого-то невыносима. И вот уже Станислав Куняев громит поэтов, объединенных им в «ифлийское братство», – Павла Когана, Михаила Кульчинского, Всеволода Багрицкого, Николая Майорова, Николая Отраду… Он громит их за книжность и за романтику, за максимализм и за интернационализм, за легкомысленное отношение к смерти и за расчеты на коммунизм «с существенным эпитетом «военный».

И как-то так выходит у Куняева, что эти «ифлийцы» не то что бы все евреи, во всяком случае – не из крестьян. А стало быть, не ведая любви к «малой родине», далеки от народного представления о войне. Правда, «еврейский вопрос» открыто не обозначается, но читатели, осведомленные в литературных «партиях», все понимают. К тому же, только что опубликовано стихотворение Бориса Слуцкого: «Евреи – люди лихие, / Они солдаты плохие: / Иван воюет в окопе, / Абрам торгует в рабкопе…» («Новый мир», 1987, №10) – ответ на выпады в духе Куняева.

Однако никаких евреев, когда эти поэты жили и творили, в Советском Союзе не было. Евреи были русскими – и по самоощущению, и по отношению к ним. Лишь много позже Александр Галич сделает из Павла Когана еврея – в «Реквиеме по неубитым» (1967), о Шестидневной войне. Там он клеймит «красавчика, фашистского выкормыша» – президента Египта Насера, незаслуженно увенчанного Звездой Героя Советского Союза: «Должно быть, с Павликом Коганом / Бежал ты в атаку вместе, / И рядом с тобой под Выборгом / Убит был Арон Копштейн…»

Работа в степени романтики

«Книжный романтизм» действительно присутствовал в их «картине мира». Впрочем, если держать за книжного романтика Николая Гумилева, чью поэзию боготворил Коган (см. его стихотворение «Поэту», 1937). В стихах Гумилева стоит искать и истоки знаменитой «Бригантины» (эту песню Коган вместе с Георгием Лепским сочинил в том же 1937-м) – и флибустьеры, и авантюристы, и прочая романтика.

Это потом романтику низведут до агитации и пропаганды. А тогда она воспринималась всерьез. «Романтика – это будущая война, где победим мы», – говорил их сверстник, критик Михаил Молочко, погибший в 1940-м в снегах Карелии. «Работа в степени романтики – вот что такое коммунизм!» – гениально точно определил Михаил Кульчицкий.

Александр Галич, писавший в те же годы советско-романтические пьесы, очнется спустя два десятилетия: его «Прощание с гитарой» (1964-1966) – запоздалое расставание с иллюзиями молодости: «Романтика, романтика / Небесных колеров! / Нехитрая грамматика / Небитых школяров». Но друзья его, «небитые школяры», оплатили романтику собственной гибелью, и это чего-то стоит, наверное…

К стихотворству молодые поэты относились очень серьезно. Насаждаемый тогда, как картошка, соцреализм раздражал их безмерно. «Искусство движется теперь горизонтально. Это горько» (Коган), «Стихи писать сейчас надо такие: «Вперед! Ура! Красная заря!!!» Я таких писать не умею, видит Бог» (Кульчицкий). Их эстетические установки вступали в спор и с пастернаковским: «и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба». «Здесь начинается искусство, и здесь кончаются слова», – с нажимом поправлял Коган.

Кульчицкий проигрывал вариант выбора – между стихами и коммунизмом:

Но если бы

кто-нибудь мне сказал:

сожги стихи —

коммунизм начнется, —

я б только терцию

промолчал…

А потом взял бы

и написал —

тако-о-ое…

(«Самое такое», 1941)

Их прямыми наставниками в поэзии были конструктивисты – Илья Сельвинский, Владимир Луговской, Эдуард Багрицкий и, разумеется, Илья Эренбург. Пожалуй, конструктивизм, с его целями «локальной семантики», кое-чему научил их в области поэтической техники. Конструктивисты, эти «советские западники», были верными слугами режима. Но, как бы в компенсацию, культивировали сложные, рафинированные формы поэзии. Молодые поэты хорошо усвоили уроки конструктивистов – прежде всего «грузификацию слова», то есть коротко, сжато, в малом — многое, в точке — все.

Нам лечь, где лечь

И там не встать, где лечь.

задохнувшись «Интернационалом»,

Упасть лицом на высохшие травы

И уж не встать, и не попасть в анналы

И даже мертвым славы не сыскать.

(Павел Коган. 1941)

Лихая удаль, красота резкого (хулиганского) жеста плюс энергетическая сила пассионариев, идущих вперед «даже вопреки инстинкту самосохранения» (Лев Гумилев), определяли это поколение:

Как окурки, мы затопчем это,

Мы, лобастые мальчики

невиданной революции.

В десять — мечтатели,

В четырнадцать — поэты и урки,

В двадцать пять –

внесенные в Смертные реляции.

Мое поколение —

это зубы сожми и работай,

Мое поколение —

это пули прими и рухни.

(Павел Коган. 1940)

Знаменитая «Гроза» Павла Когана оканчивалась строками: «Я с детства не любил овал, / я с детства угол рисовал» (1936). Его младший собрат Наум Коржавин ревниво ответит в 1944-м уже два года как погибшему Когану: .«Меня, как видно, Бог не звал. / И вкусом не снабдил утонченным. / Я с детства полюбил овал / за то, что он такой законченный»… По этим двум вариациям на одну тему видно, чем пассионарий отличается от всех остальных.

Самым притягательным источником исторической эстетики для них была Гражданская война: с её бесшабашностью, каким-то диким размахом, отчаянием и гибельно красотой стоицизма. Щорс, Котовский стали их героями:

…Славлю Котовского разум,

Который за час перед казнью

Тело свое граненое

Японской гимнастикой мучил.

(Михаил Кульчицкий. 1939)

Обаяние Гражданской войны продержалось достаточно долго, и даже «Сентиментальный марш» Булата Окуджавы (1957) не был еще его последним излётом.

Темень. Глухо. Темень

И менее всего эти мальчики походили на плакатных, квадратных «хомо советикус», которых рьяно примутся клеймить в постсоветское время. Они чувствовали: эпоха явно чего-то хотела, чего-то ждала от них, но чего именно – трудно было понять. Частое состояние и слово в стихах – тревога.

В поле темень, в поле жуть —

Осень над Россией.

Поднимаюсь. Подхожу

К окнам темно-синим.

Темень. Глухо. Темень. Тишь.

Старая тревога.

Научи меня нести

Мужество в дороге.

Темень. Глухо…

(Павел Коган. 1937)

В этом сумрачном переплясе «цыганочки» – вся русская тоска и вся русская метафизика. (В пандан ему, кстати, и «Ночной разговор в вагоне-ресторане» Александра Галича, 1968.)

Другое ключевое состояние и слово – «путать». Коган обращается к своей «эпохе громкой»: «Прости ж мне фрондерства замашки, и все, что спутал я, прости» (1937). «Мы сами, не распутавшись в началах, вершили скоротечные дела» (1937). В «Последней трети», незаконченном романе в стихах, он пишет:

Но как мы путали. Как сразу

Мы оказались за бортом.

Как мучались. как ум за разум,

Как взгляды тысячи сортов.

Как нас несло к чужим…

Кто такие «чужие?» И что имел в виду Михаил Кульчицкий, когда признавался: «Я отшиб по звену и Ницше, и фронду»?

Ясно, по крайней мере, одно: какое-то время они находились в онтологической зыбкости, в нервозной неопределенности. И этим отличались от предыдущего поколения. Показателен в этом смысле диалог Всеволода Багрицкого с отцом – Эдуардом Багрицким. В поэме «ТВС» (1929) в гости к мечущемуся в чахоточном жару поэту, Багрицкому-старшему, приходит его черт, Дзержинский, и объясняет, как жить, соответствуя веку: «Оглянешься — а вокруг враги; / Руку протянешь — и нет друзей; / Но если он скажет: «Солги» — солги. / Но если он скажет: «Убей», — убей».

Всеволод Багрицкий пишет стихотворение «Гость» в 1938 году – его отец четыре года как умер, мать посадили (она заступилась за арестованного Владимира Нарбута). В «Госте» старший поэт (Эдуард Багрицкий) ведет воображаемый разговор с молодым человеком (поэтом? чекистом?). И выказывает в этом разговоре чрезвычайное беспокойство, отсутствие четких представлений о происходящем в мире: «Какое время! Какие дни! / Нас громят, или мы громим?». Вокруг по-прежнему враги, но от них лучше бежать:

Но где ни взглянешь — враги, враги.

Куда ни пойдешь — враги.

Я сам себе говорю — беги!

Скорее беги,

Быстрее беги.

Скажите — я прав?

Павел Коган, будучи подростком, дважды сбегал из дома, чтобы посмотреть, что происходит с русской деревней. В результате этих путешествий и был написан в мае 1936 года «Монолог» – одно из самых странных и страшных стихотворений в русской поэзии ХХ века. Прежде всего – по запредельному ощущению поражения, краха:

Мы кончены. Мы отступили.

Пересчитаем раны и трофеи.

Мы пили водку, пили «ерофеич»,

Но настоящего вина не пили.

Авантюристы, мы искали подвиг,

Мечтатели, мы бредили боями,

А век велел — на выгребные ямы!

А век командовал: «В шеренгу по два!»

………………………………….

Я понимаю всё. И я не спорю.

Высокий век идет высоким трактом.

Я говорю: «Да здравствует история!» —

И головою падаю под трактор.

Кажется, 17-летний мальчик если и не осознавал в полной мере (а кто осознавал?), то чуял темную, потаенную жизнь России. Как результат – приятие неизбежности гибели, трагический стоицизм, в основе которого Евангельское: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

Бесприютность, экзистенциальная заброшенность, нервозность и неопределенность – когда все не то и все не так – привели Николая Майорова к печальной версии судьбы его поколения в истории:

Безжалостно нас время истребит.

Забудут нас. И до обиды грубо

Над нами будет кем-то вбит

Кондовый крест из тела дуба.

( «Предчувствие», 1939?)

Однако написанное несколько месяцами позже стихотворение «Мы» соотносится с предыдущим, как снимок с негативом.

И как бы ни давили память годы,

Нас не забудут потому вовек,

Что всей планете делая погоду,

Мы в плоть одели слово «Человек»!

Надвигающаяся Вторая мировая война – вопреки всему ужасу катастрофы или благодаря ему? – придала этому поколению чувство безусловной определенности, которого им так не хватало. Теперь можно было вздохнуть с облегчением и, не путаясь, сказать: «Есть в наших днях такая точность, / что мальчики иных веков, / наверно, будут плакать ночью / о времени большевиков…» (Павел Коган. 1940 — 1941).

Здесь и теперь

Прежде удивлялись тому, что поэты эти предвидели будущее – предчувствовали войну и свою смерть на ней. «На двадцать лет я младше века, но он увидит смерть мою» (Михаил Кульчицкий, 1939); «Я не знаю, у какой заставы вдруг умолкну в завтрашнем бою» (Николай Майоров, 1940); «Когда-нибудь в пятидесятых художники от мук сопреют, пока изобразят их, погибших возле речки Шпрее» (Павел Коган, 1940). Но куда удивительнее было бы, если бы молодые – призывного возраста – поэты не заметили, где и когда они живут. После революции, после Гражданской войны относительно спокойно прошел очень короткий срок. А потом: война в Испании, озеро Хасан, Халхин-Гол, поход на Западную Украину и Западную Белоруссию. Советско-финская война.

Страна дышала воздухом войны. ОСОАВИАХИМ, военные игры школьников, фильмы, книги, песни… «Если завтра война, если завтра в поход…». Песня из кинофильма «Александр Невский» (1938) на стихи Владимира Луговского воспринимались как прямой призыв: «За отчий дом, за русский край вставайте, люди русские!»

То было время чистого, беспримесного патриотического энтузиазма (что бы потом ни говорили о «сатанинских звездах», о «соломенном пугале немецкого фашизма» и об отсутствии у русского мужика желания воевать). И стихи молодых поэтов звучали если не в той же тональности (регистров было больше), то о том же:

Я слушаю далекий грохот,

Подпочвенный, неясный гуд.

Там поднимается эпоха

И я патроны берегу.

(Павел Коган. 1937)

Поступь истории стала слишком ощутимой, чтобы ее не заметить. И ясно было, что рано или поздно война дойдет до России. «Военный год стучится в двери / Моей страны…» (Михаил Кульчицкий. 1939).

Как ответить на надвигающуюся войну – они знали. Знали, что будут – вместе со страной – воевать за нее. И, конечно, в этом смысле они были государственниками. «Мальчики Державы» – так называет их Лев Аннинский.

Эту необходимость они принимали как должное не потому, что не ценили личности, не потому, что стремились раствориться в коллективном «мы». На алтарь истории и войны они несли свое «я». Их реакция на войну была реакцией пассионариев на экстремальную ситуацию:

Но мы еще дойдем до Ганга,

Но мы еще умрем в боях,

Чтоб от Японии до Англии

Сияла Родина моя.

(Павел Коган.1940-1941)

(Стоит отметить забавную историческую траекторию: идею вторжения в Индию в августе 1919 года продавливал предреввоенсовета Лев Троцкий. А стихи Когана наверняка стучали в сердце Владимира Жириновского, когда он говорил о своей мечте: «чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана».)

Молодым поэтам грезилась (прямо по Марксу, Ленину и Троцкому) грядущая Мировая Революция. Неизбежным вариантом будущего представлялась Земшарная Республика Советов, всесветность, когда «Только советская нация будет. И только советской расы люди…» (Михаил Кульчицкий). Настоящее они воспринимали как проекцию будущего (или из будущего) и называли себя (прямо по Хлебникову) – «шарземцы».

Но притом патриотизм этих поэтов был русским. Как заклинание, повторял Кульчицкий в поэме «Самое такое»: «Я очень сильно люблю Россию», «Но я продолжал любить Россию». Россию, а не СССР, не Республику Советов. И этот русский патриотизм вступал в конфликт с будущим земшарством, всесветностью.

Но людям Родины единой,

Едва ли им дано понять,

Какая иногда рутина

Вела нас жить и умирать.

И пусть я покажусь им узким

И их всесветность оскорблю,

Я — патриот. Я воздух русский,

Я землю русскую люблю…

(Павел Коган. 1940-1941)

Постоянно выясняемые отношения с Родиной — может быть, главная тема русской поэзии. На рассматриваемом здесь отрезке времени тема эта начата Луговским: «Мне страшно назвать даже имя ее — / свирепое имя родины» (1926), продолжена Коганом: «Родина моя. Звезда. Боль моя старинная» (1937) и им же завершена.

* * *

В советские времена их ценили за то, что «это поэзия – изнутри войны». Между тем главное они сказали до войны. Их реальный военный опыт был недолгим. Опыт этот не изменил принципиально их «картины мира» – только внес в нее, может, и важные, но все-таки дополнительные штрихи, уточняющие. Про то, что смерть грязна, они знали и раньше. Знали про «выгребные ямы», про «грубые обмотки», про «тухлые портянки» и про прочие изнаночные стороны бытия. Все это они пережили до фронта. И одно из последних, а может быть, и последнее стихотворение Кульчицкого не открывало что-то новое, скорее – подводило итог уже известному.

Война ж совсем не фейерверк,

А просто — трудная работа…

Их поэтический опыт – крутой замес жестокого реализма на энергии пассионариев – пришелся кстати и Семену Гудзенко. Он-то действительно стал поэтом только на фронте, и там же написал классное стихотворение «Перед атакой» (1942):

…Сейчас наступит мой черед.

За мной одним идет охота.

Будь проклят сорок первый год

и вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв. И лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо…

Заканчивалось стихотворение страшной и точной подробностью, восхитившей когда-то Эренбурга: «…и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую».

Гудзенко принадлежит и знаменитое:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.

На живых порыжели от крови и глины шинели,

на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

(«Мое поколение», 1945)

«В двадцать пять – внесенные в Смертные реляции…» – тут Павел Коган ошибся: он сам, Всеволод Багрицкий, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров погибли, не дожив до этого возраста. И задолго до победы. Семен Гудзенко умер в 1953-м, как и напророчил: «Мы не от старости умрем, / От старых ран умрем… / Так разливай по кружкам ром, / Трофейный рыжий ром».

А у нас после Августовской (1991) революции произошла переоценка ценностей. И никто уже в День Победы не читал в ЦДЛ стихов «советских поэтов, погибших на Великой Отечественной войне…». Да и саму войну сократили до аббревиатуры ВОВ…

Гребень истории вознес их до высшей точки. И они транслировали в своих стихах этот гибельный и трагический взлет. И рухнули вниз, оставив нам стихи – свободных людей, живших во время несвободы и в несвободной стране. Их не нужно жалеть.