ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ — ЗДЕСЬ

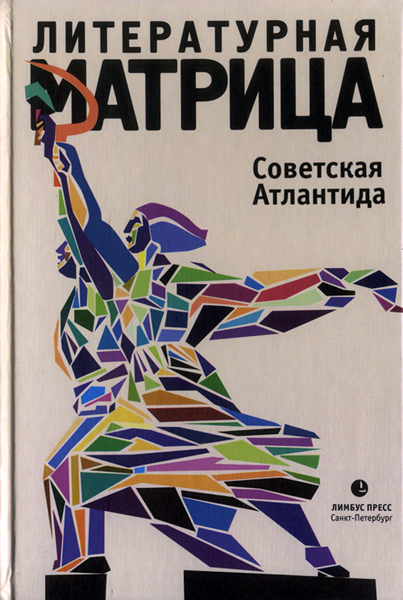

Теперь можно вернуться к теме «неудобной литературы». Не так уж редко в рамках проекта «Неудобная литература» мы публиковали на «Переменах» тексты, во многом написанные из Self. Часто именно такие тексты, появившись на свет, первое время выглядят неудобными для устоявшейся культуры, в том числе для традиционной литературной тусовки, которая старается либо вовсе не обращать на них внимания, либо не обращать внимания частично. Так было, например, с романом Валерия Былинского «Адаптация», многие эпизоды которого написаны явно по вдохновению из Self, хотя очень многие места созданы со значительными примесями ложного личностного восприятия. Что и позволило критикам в свое время говорить о том, что роман сырой, недоредактированный, банальный и прочее, а эксперту в области «неудобной литературы» Льву Пирогову (который, собственно, поначалу и дал «Адаптации» дорогу в литературную тусу) в порыве личностного раскаяния воскликнуть о самом себе: «Акелло обосрался!».

Недавно Валерий Былинский в Фейсбуке вывесил цитату из «Адаптации», вот такую:

«На рассвете мы сидим на берегу Сены рядом с седым бродягой, пьем утренний кофе в бумажных стаканчиках из «Макдоналдса». Бродяга похож на Хемингуэя. Мы говорим с ним, не понимая ни слова, о вечности и любви. И мы, и этот старик, и ночные отблески Сены, и танцующие медузы в подвале, и арабы, владельцы медуз, – все это вместе с миром кажется разбросанными в результате какого-то гигантского взрыва слов. Да, именно слов, которые были сложены когда-то вместе и представляли собой идеальную книгу. Книгу, которую в результате жестокого террористического акта однажды взорвали – и слова из нее разлетелись миллиардами осколков по миру. Теперь мы ходим, собираем эти осколки, пытаемся сложить пазл жизни вновь. Кому-то это удается время от времени – и он восстанавливает часть книги. Тогда начинаются революции, войны, болезни, бумы рождаемости, расцветы и закаты искусства, строительство и запустение монастырей, создание и забвение книг. Когда-то, вероятно, пазл полностью восстановят. Но писать тогда ничего уже будет не нужно. Потому что, по сути, все хорошие книги пишутся для того, чтобы преодолевать зло».

И в комментарии в Фейсбуке под этой цитатой уточнил: «Сейчас перечитывал свой старый текст в доке (нужно было для одного дела отрывки найти) и когда наткнулся на этот отрывок, даже не сразу не понял, что это я написал, задело сильно».

Я ответил на этот комментарий Былинского: «Валера, а это и не ты написал. Ты и не ты». И тогда он сказал: «Глеб, ты прав, да, я знаю, конечно. Неудобно тут говорить вроде как о себе, но это правда так и было — я реально не мог поверить, что это я написал».

Я помню, как однажды автор романа «Побег» (известный под псевдонимом Суламиф Мендельсон) сказал мне почти то же самое. Мы как раз готовили «Побег» к публикации в «Неудобной литературе», и он заметил: «Я читаю сейчас этот текст, в целом мне не очень интересно, но некоторые места я перечитываю несколько раз удивленно и даже не понимаю, как я мог вообще такое написать». (далее…)

Я открыл Тютчева. И тут же снова увидел свое отражение. Стихотворение под названием «Проблеск» по содержанию очень похоже на то, что описано у Ходасевича в его «Музыке». Правда, тут естественная музыка проявлена с помощью эоловой арфы, а не просто «слышится» в морозном небе во время рубки дров (как у Ходасевича). Но суть та же:

Я открыл Тютчева. И тут же снова увидел свое отражение. Стихотворение под названием «Проблеск» по содержанию очень похоже на то, что описано у Ходасевича в его «Музыке». Правда, тут естественная музыка проявлена с помощью эоловой арфы, а не просто «слышится» в морозном небе во время рубки дров (как у Ходасевича). Но суть та же: