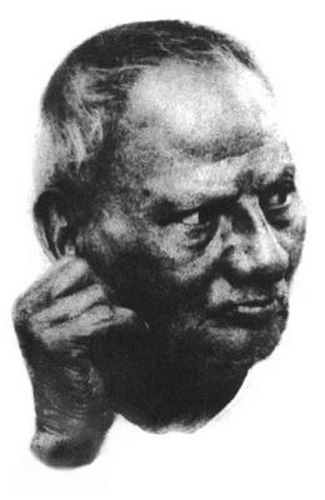

Последние беседы с Ниссаргадаттой Махараджем. Перевод Михаила Медведева. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

29 декабря 1980

Махарадж: Сидение в медитации помогает сознанию расцвести. Она приводит к глубинному пониманию и спонтанным изменениям в поведении. Эти изменения касаются самого сознания, а не псевдо-личности. Изменения, порождаемые усилиями, могут находиться только на уровне ума. Ментальные и интеллектуальные видоизменения полностью неестественны по своей природе и отличаются от тех, которые имеют место в принципе рождения. Последние случаются естественно, автоматически, сами по себе, по причине медитации.

Большинство людей видят древо познания и восхищаются им, однако то, что следует понять, — это семя этого древа, латентную силу, из которого берётся это древо. Многие говорят об этом лишь интеллектуально. Я же говорю об этом, исходя из прямого опыта.

Маленькая песчинка сознания, которая как семя, содержит в себе все возможные миры. Физическая структура необходима ему, чтобы проявиться.

Все амбиции, надежды и желания связаны с самоопределением, некоей личностью, и до тех пор, пока эта личность присутствует, Истина не может быть воспринята.

Посетитель: Существует ли судьба для всего Творения как целого?

М: Поскольку отдельной от остального сущности нет, то к чему же может прийти это Творение? Куда ему идти? Пламя — предназначение топлива, так и сознание — предназначение тела пищи. Лишь только сознание предлагает некую судьбу, а эта судьба предлагает страдание. По причине ошибочного восприятия себя, мы думаем о личностном сознании, хотя в действительности сознание необъятное и безбрежное.

Источник сознания находится до времени и пространства. Проявление нуждается во времени и пространстве, однако источник сознания пребывал там и до того, как сознание проявилось. Проявление содержит пять элементов, три гуны, и, превыше всего, сознание, то есть «Я Есть»-ность. Теперь, как может что-либо быть без моего сознательного присутствия? Даже элементы не могут существовать без меня — я ничего не делаю, я ничего не создаю — они происходят по причине моего спонтанного сознательного присутствия. Моё присутствие — повсюду, и я говорю это с убеждением.

Кто-то мог читать эти слова, кто-то мог их где-то слышать, кто-то мог слышать аудиозапись, а кто-то может и хотел бы услышать, но по причине обстоятельств был заброшен так далеко от этих слов, что это попросту невозможно. Есть миллионы различных форм в тотальности Проявления, но источник у всех один — сознание. Что это за сознание? Кто-нибудь когда-нибудь вообще думал подобным образом? (далее…)