«Один день Ивана Денисовича» как христианское послание миру

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Трансцендентное Когда: 15 февраля, 2013 Автор: Олег Павлов

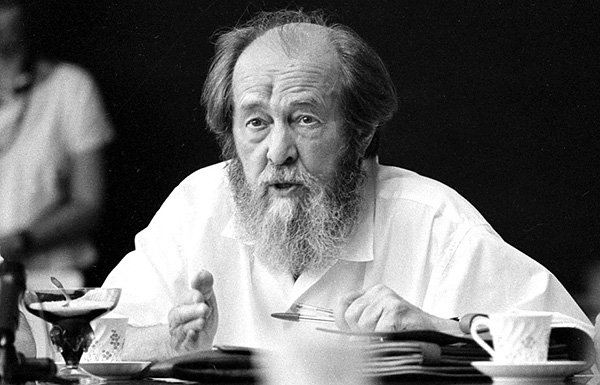

Это будет не доклад, и даже не речь – это размышления, и я выписал для себя только цитаты, чтобы быть точным. Конечно, «Один день Ивана Денисовича» – это литературное произведение. Но называя его посланием я хочу сказать о Мысли, вложенной в написанное: о главной мысли Солженицына, на мой взгляд, современниками его и нами всё же до сих пор непонятой.

Да, советское общество после публикации этой повести должно было испытать потрясение, переосмыслить прошлое, прийти хоть к какому-то правдивому пониманию своей истории. Но свойство советских людей, о котором говорил сам Солженицын — их слепота. Не знали, не слышали, не видели – и вдруг увидели, узнали, услышали, хотя Солженицын с клеймом «антисоветчика» очень скоро стал изгоем этого общества. И вот до сих пор видят в его фигуре какого-то борца с «тоталитарным режимом», хотя коммунизм был ему отвратителен своим безбожием. Это христианский прежде всего писатель, но при этом мирового зрения. Вот такого христианского мирового зрения, которое было в русской литературе только у Достоевского.

«Один день Ивана Денисовича» — совершенно открытая христианская проповедь. Я не знаю, может быть Хрущев спал в начале и в конце, когда ему читали, и проснулся только на моменте, когда клал Шухов бойко кирпичи, но ничего зашифрованного в ней совершенно нет. Солженицын бесстрашно, свободно, открыто говорит именно о христианстве. И главный смысл этой вещи – конечно, вопрос о Боге. (далее…)