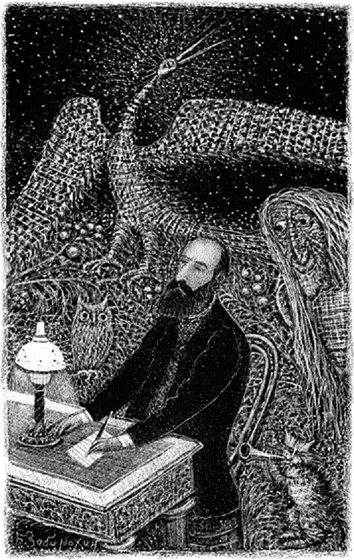

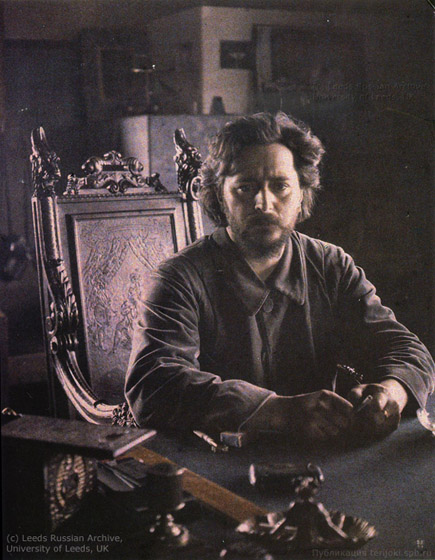

Леонид Андреев: жизнь вопреки

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Мысли, Опыты, Прошлое, Трансцендентное Когда: 20 августа, 2011 Автор: Виктория Шохина

21 (9) августа 1871 года родился писатель, заглядывавший в бездны

«Он пугает, а мне не страшно», – так вроде бы граф Лев Толстой отозвался о Леониде Андрееве в разговоре с посетителем. И слова эти стали чуть ли не приговором: дескать, у Андреева всё не всерьёз. Поводом для приговора послужила «Бездна» (1902) – рассказ о чудовищной силе похоти, которую человек не может – или не хочет! – одолеть. Наверное, Толстому не было страшно (и не такое таилось в тайниках его души). Но к людям обычным это не относится.

Его биография известна, особенно в ее болевых точках. Отец-алкоголик, умерший в 42 года. Любящая мать. Испытание судьбы и себя: лег под поезд. Туманная юность, университет. Попытки самоубийства. Присяжный поверенный. Криминальный репортер. Пасхальный рассказ «Баргамот и Гараська». Запои. Депрессии. Клиники. Слава. Смерть первой жены при родах. Тюрьма (на его квартире проходило совещание ЦК РСДРП). Московский художественный театр и Театр Комиссаржевской. Невольная эмиграция. Незаконченный «Дневник Сатаны». «S.O.S.» – призыв к Западу спасти Россию от большевиков. Внезапная смерть 12 сентября 1919 года.

Споря с Шопенгауэром

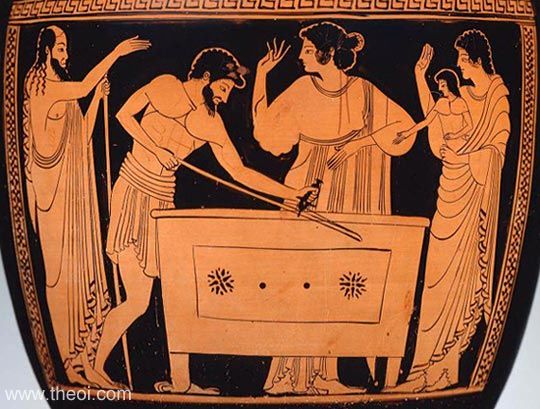

Он увлекался Ницше. А может быть, еще сильнее Шопенгауэром. Тетка Андреева вспоминала: «Еще в гимназии, классе в 6-м, начитался он Шопенгауэра. И нас замучил прямо. Ты, говорит, думаешь, что вся Вселенная существует, а ведь это только твое представление, да и сама-то ты, может, не существуешь, потому что ты – тоже только мое представление» (один в один разговоры Чапаева с Петькой из романа Пелевина!). Его ворожила Мировая воля – все «проявления одной загадочной и безумно-злой силы, желающей погубить человека».

Мировая воля слепа, глуха, тупа и паскудно безразлична. Зачем ей губить человека – непонятно. Понятно одно: против неё лучше не идти. Однако герои Андреева – идут. Бьется в (безнадежных) попытках преодолеть свой удел заурядности наивный ницшеанец («Рассказ о Сергее Петровиче», 1900). И, в общем-то, преодолевает, с подсказки Заратустры: «Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть». (далее…)