5 июня в Петербурге объявят победителя премии «Национальный бестселлер» этого года. Среди претендентов на получение премии есть и Сергей Шаргунов, чьи ответы мы сегодня будем читать (в короткий список вошла его «Книга без фотографий»).

5 июня в Петербурге объявят победителя премии «Национальный бестселлер» этого года. Среди претендентов на получение премии есть и Сергей Шаргунов, чьи ответы мы сегодня будем читать (в короткий список вошла его «Книга без фотографий»).

Лично мне Сергей Шаргунов симпатичен, у него есть своя узнаваемая интонация, собственный голос, а это уже очень много. Я бы пожелал ему победы на Нацбесте, но только кое-что мне подсказывает, что победит роман под брутальным названием «Психодел» Андрея Рубанова. Я этот роман не читал, но, знаете, чувствую я эти вещи. Когда-то у меня даже была такая работа, почти как у футбольного осьминога Пауля: угадывать, кто из поп-звезд на следующей неделе будет особенно популярен, и ставить этого персонажа на обложку многотиражного молодежного поп-журнала. Очень часто я попадал в точку, и иногда настолько непонятно из чего делал свои выводы, что конкуренты-конспирологи подозревали меня в сговоре с транснациональными корпорациями. В итоге я поднатаскался в этом деле до того, что, однажды случайно очутившись на похоронах Папы Римского Иоанна Павла II и выслушав похоронные речи всех кардиналов, тут же безошибочно (по реакции толпы) определил, что следующим Папой станет кардинал Ратцингер. Так оно через несколько дней и произошло. Впрочем, я давно не практиковался и, возможно, на этот раз мой внутренний осьминог даст сбой и… победит Шаргунов. Или Пепперштейн? Эх, нет: взглянув на состав жюри (под харизматичным руководством Ксении Собчак), я все-таки делаю ставку на Рубанова. Уж очень «Психодел» харизматичное название. Проверим! (Update: лауреатом Нацбеста 2011 стал Дмитрий Быков. «Вот так да!», как говорит моя бабушка.)

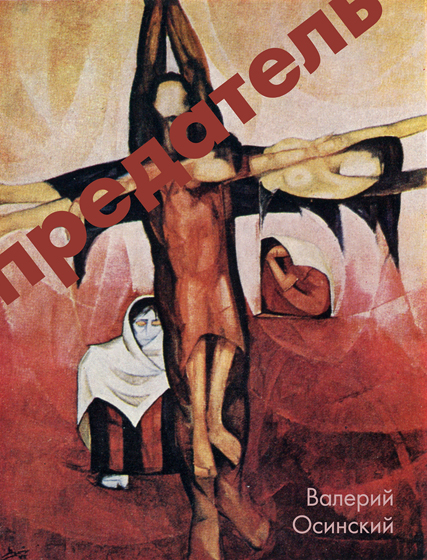

А теперь — ответы Сергея Шаргунова на вопросы нового опроса проекта Неудобная литература (не забывайте, на очереди еще ответы Олега Зайончковского, Олега Павлова (опубликовано), Сергея Болмата и даже Марты Кетро (и многих других), а также представление новой книги Неудобной литературы — романа Валерия Осинского «Предатель»).

Есть ли среди Ваших знакомых писатели, чьи тексты отказываются издавать, хотя эти тексты вполне достойны быть изданными и прочтенными публикой? Если возможно, назовите, пожалуйста, примеры. Каковы причины отказов?

Кажется, Ильдар Абузяров, хороший писатель, испытывал трудности с публикацией нового романа. Про революции в Азии и Африке. Но понятно – это трудности временные. Иногда мне присылают неплохие тексты и жалуются, что их не издают. Наверное, сложно таким авторам, каких печатала «Ультра. культура» — «контркультурным».

А вообще сейчас издают много всего! Многие идеологические фобии и предрассудки отпали (хотя, возможно, издатели стали консервативнее). Заработал конвейер мощного книжного рынка. Когда я начинал, обошел несколько издательств, никто не хотел брать мою повесть «Малыш наказан», пока я не выиграл за нее премию, и все сразу стали меня хвалить. И судьба «Ура!» была сложной. Книга лежала в издательстве, и ни один редактор к ней не прикасался. Боялись нового слова, ярких тем. Сейчас, выйди то же самое «Ура!», успех был бы гораздо сильнее, чем в начале нулевых.

Наверное, сейчас тоже каких-то тем боятся, кого-то плохо выкладывают в магазинах. Это вполне возможно. Одно издательство расторгло со мной договор на книгу, когда у меня начались проблемы, другое пустило свежевыпущенную книгу под нож – потому что некто настоятельно порекомендовал. Я не орал об этих историях на каждом углу, но так было.

Есть ли в литературном произведении некая грань, за которую писателю, желающему добиться успеха (например, успеха, выраженного в признании читателями), заходить не следует? Может быть, это какие-то особые темы, которые широкой публике могут быть неприятны и неудобны? (Если да, то приведите, пожалуйста, примеры.)

Или, возможно, существует какая-либо особая интонация, которая может вызвать у читателя отторжение и из-за которой весь потенциально вполне успешный текст может быть «самоуничтожен»?

Я сам призывал литераторов вспомнить о читателе. И не отказываюсь от своих слов. Но вижу и то, что в условиях сформировавшегося книжного рынка, писатель все чаще вынужден потакать вкусам условного «обывателя». Читатель – это в основном читательницы, часто немолодые, и им люб сентиментализм. Скоро будет невыгодно упоминать в книге о смерти.

Безоглядный разговор начистоту все более становится затруднительным. И все-таки я бы не преувеличивал… Хорошей литературы мало. И когда такая появляется – ее замечают. Например, «Чертово колесо» Михаила Гиголашвили. Вряд ли вдохновит прекраснодушных читателей этот злой и грубый, по-своему животный роман. Но заметили, оценили. А Терехов с «Каменным мостом»! Вязкость стиля не мешает любить этого писателя. Ведь его стиль все равно сладок.

Если такие темы и интонации, по Вашему мнению, существуют, то держите ли Вы в уме эти вещи, когда пишете? И насколько это вообще во власти писателя – осознанно управлять такими вещами?

Я когда пишу, никому не угождаю. Иногда держу в своем воображении нескольких знакомых, с которыми как будто сижу где-то в кафе и делюсь историей. Во власти настоящего писателя управлять интонацией, безусловно.

Что приносит писателю (и, в частности, лично Вам) наибольшее удовлетворение:

— признание публики, выраженное в том, что Ваша книга издана и люди ее покупают, читают, говорят о ней?

— признание литературного сообщества (выраженное в одобрительных отзывах коллег и литературных критиков, а также в получении литературных премий и попадании в их шорт-листы)?

— или более всего Вас удовлетворяет метафизический и психологический факт самореализации – т.е. тот факт, что произведение написано и состоялось (благодаря чему Вы, например, получили ответы на вопросы, беспокоившие Вас в начале работы над текстом)? Достаточно ли для Вашего удовлетворения такого факта или Вы будете всеми силами стремиться донести свое произведение до публики, чтобы добиться первых двух пунктов?

Мне нравится писать. Мне сам процесс – шариковой ручкой водить в тетради, листок за листком – доставляет радость. И видеть, что это хорошо. Как в Библии про Творца: «И увидел, что это хорошо». А когда вижу, что плохо получается или так себе – тогда грущу. Главное – хорошо писать. Остальное – приложится.

Что Вы думаете о писателях, которые активно себя раскручивают – как лично, так и через друзей и знакомых? Должен ли писатель заниматься этим не совсем писательским трудом?

Если да, то почему?

Если нет, то почему?

Я никогда себя не раскручивал, но обо мне пишут. Я никак не реагирую, когда читаю о себе ежедневно все что угодно. Чем сильнее делаешься – тем больше шума, врагов, завистников, но и доброжелателей тоже. Плохого писателя невозможно впарить, как ни старайся и сколько бабок в него ни вбухивай. Литературу не обманешь.

Есть писатели, у которых силен общественный темперамент, и оттого они заметны как общественные фигуры. Они высказываются по множеству разных вопросов, потому что так им хочется и нравится. Это особый тип писателя, особые гены, тот, кто способен на всемирную отзывчивость, и — слава Богу.

Но литература – дело отдельное. Говорить и писать – разные занятия. Хотя, как правило, яркие люди – ярки во всем.

* * *

Предыдущее:

— Новый Опрос. Вопросы к писателям

— ответы Андрея Иванова

— ответы Владимира Лорченкова

— Где литературные агенты

Все предыдущие части Хроники (Оглавление) — здесь.

* * *

КНИГИ ПРОЕКТА НЕУДОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ВАЛЕРИЙ ОСИНСКИЙ. «ПРЕДАТЕЛЬ»

ОЛЕГ СТУКАЛОВ «БЛЮЗ БРОДЯЧЕГО ПСА»

ОЛЕГ ДАВЫДОВ. «КУКУШКИНЫ ДЕТКИ»

СУЛАМИФЬ МЕНДЕЛЬСОН «ПОБЕГ»

ДИМА МИШЕНИН «МОТОБИОГРАФИЯ»

УШЛЫЙ ПАКОСТНИК. «ДРОМОМАНИЯ»

ПАВЕЛ ТЕРЕШКОВЕЦ. «ДЖАЗ НА ОБОЧИНЕ»

5 июня в Петербурге объявят победителя премии «Национальный бестселлер» этого года. Среди претендентов на получение премии есть и Сергей Шаргунов, чьи ответы мы сегодня будем читать (в короткий список вошла его «Книга без фотографий»).

5 июня в Петербурге объявят победителя премии «Национальный бестселлер» этого года. Среди претендентов на получение премии есть и Сергей Шаргунов, чьи ответы мы сегодня будем читать (в короткий список вошла его «Книга без фотографий»).