В ночь на 23 февраля 1928 года, в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская. Писательницей называли ее по этому поводу в газетных заметках. Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству1. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное — вовсе и не хотела «истратить» на литературу. Однако в жизни литературной Москвы, между 1903-1909 годами, она сыграла видную роль. Ее личность повлияла на такие обстоятельства и события, которые с ее именем как будто вовсе не связаны. Однако прежде, чем рассказать о ней, надо коснуться того, что зовется духом эпохи. История Нины Петровской без этого непонятна, а то и незанимательна.

***

Символисты не хотели отделять писателя от человека2, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, — найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции.

Процент этой «утечки» в разных случаях был различен. Внутри каждой личности боролись за преобладание «человек» и «писатель». Иногда побеждал один, иногда другой. Победа чаще всего доставалась той стороне личности, которая была даровитее, сильнее, жизнеспособнее. Если талант литературный оказывался сильнее — «писатель» побеждал «человека». Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить — литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, «жизненного» порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково.

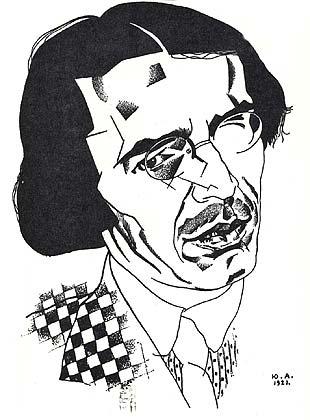

Выпуская впервые «Будем как Солнце»3, Бальмонт писал, между прочим, в посвящении: «Модесту Дурнову, художнику, создавшему поэму из своей личности». Тогда это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец, в искусстве прошел бесследно. Несколько слабых стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций — и кончено. Но о жизни его, о личности слагались легенды. Художник, создающий «поэму» не в искусстве своем, а в жизни, был законным явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не одинок. Таких, как он, было много, — в том числе Нина Петровская. Литературный дар ее был невелик. Дар жить — неизмеримо больше.

|

Из жизни бедной и случайной

Я сделал трепет без конца4 —

|

она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества — ничего. Искуснее и решительнее других создала она «поэму из своей жизни». Надо прибавить: и о ней самой создалась поэма. Но об этом речь впереди. (далее…)