Новая блог-книга на Переменах

Рубрики: Будущее, Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, О сайте Перемены.ру (новости и обновления), Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное Когда: 7 февраля, 2010 Автор: admin

Константин Рылёв (подробнее о нем можно прочитать ) уже знаком читателю Перемен по публикациям в нашем Блоге. Также о себе и своей книге «Философия Вертикали+Горизонтали», которая будет с сегодняшнего дня публиковаться на Переменах, автор подробно рассказал в .

Вот фрагмент этого интервью:

— Если твоя философия настоящая, она объясняет как прошлое и настоящее, но может и предсказывать будущее. Какие пророчества ты можешь озвучить?

— Самая последняя фраза в книге: «А пока чудный переходный период фарса». Так вот, период фарса закончился с началом войны. Фарс комедийный, но противный в своей сути исторический период. Никто не требует откровения, все требуют откровенностей. Полупорнушки, полускандалы. Россия опять заявила имперские права. Когда империя начинает образовываться заново, она нуждается в вертикали и поэзии. Россия повысила голос на международной арене, с ней теперь нельзя не считаться.Все будет сводиться к тому, что государство усилится, появится заказ. Уже сейчас все художники творят на тему «религия и патриотизм». Все в корне изменилось после выставки «Верю» Кулика. Еще никто не понимал куда дует ветер, а лиса Кулик – почуял. Деготь правильно сказала: «У него нет совести. У него есть нюх».

России пока трудно самоидентифицироваться с чем-то конкретным. Не с Левшой же, хотя все будет вспоминаться. Но так же будет приветствоваться новая серьезная литература, живопись, исчезнет постмодернистская игра в искусство. Игрушки закончились, когда началась война. От нее нельзя дистанцироваться.

Получается, что чем больше государство себя осознает как силу, тем будет больше затребовано настоящее искусство (совсем не для прославления государства). Будет возврат к норме, даже с точки зрения нравственных рамок.

Общество будет праветь. Для культуры это плюс, для свободы – минус. Будет поддержка государства, будет заказ на серьезные произведения.

А .

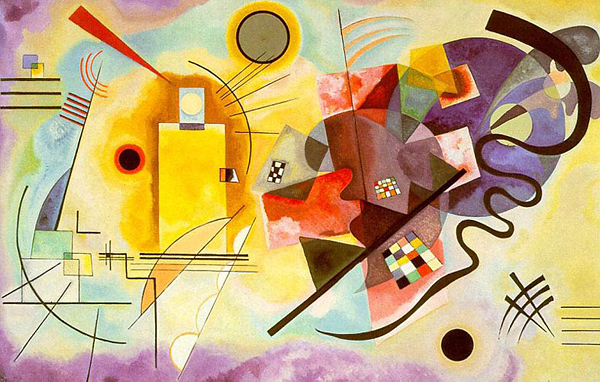

4 декабря (22 ноября по старому стилю и 16 декабря по Википедии – демократично оставляем выбор за вами) родился художник Василий Кандинский, который изобрел абстрактную живопись

4 декабря (22 ноября по старому стилю и 16 декабря по Википедии – демократично оставляем выбор за вами) родился художник Василий Кандинский, который изобрел абстрактную живопись