«Приди, сорви с меня венок…»

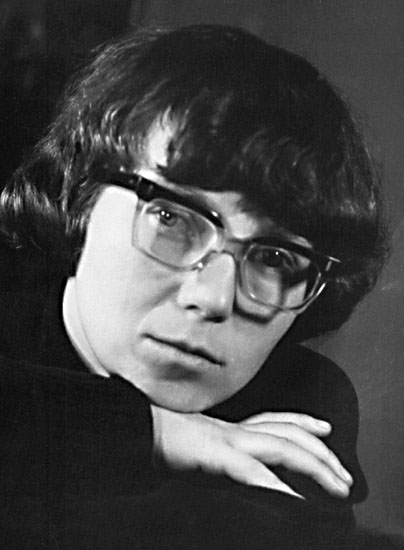

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Перемены, Прошлое, Путешествия, События Когда: 14 апреля, 2014 Автор: Игорь Фунт

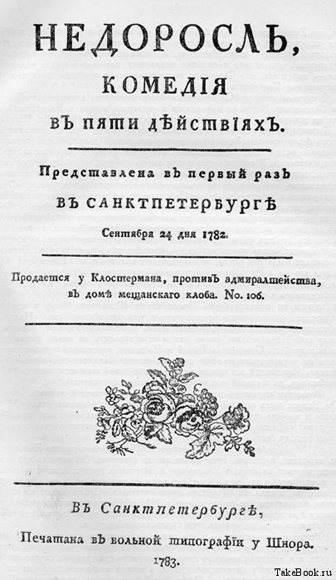

14 апреля 1744 года родился писатель, просветитель и драматург Денис Фонвизин, «из перерусских – русский».

-

Наличные деньги – не наличные достоинства.

Начинаются чины – заканчивается искренность.

Фонвизин

К исходу жизни Денис Иванович лечился некоторое время в Карлсбаде от «следствия удара апоплексического». Исправно пройдя курс, – даже закончив античную, с политическим контекстом, повесть «Калисфен», – отправился с божьей помощью домой. Подъехав уже к Киеву, экипаж попал в жуткую дождливую бурю.

У самых киевских ворот им случайно встретился незнакомый мальчик, – напишет впоследствии Фонвизин в дневнике, – который повёл приезжих в ближайший трактир.

Вдоволь настучавшись в наглухо замкнутые двери трактира и с горечью было отчаявшись попасть в тепло, они наконец услышали недовольный возглас со двора: «Кто, чёрт возьми, стучится?» Вмиг мальчишка крикнул в ответ непонятно откуда придуманную ложь: «Хозяин, отворяй: родня Потёмкина!» В одну секунду ворота распахнулись, и хозяин услужливо впустил промокших путников в дом.

«…И тут почувствовали мы, что возвратились в Россию», – устало вздохнули гости. (далее…)