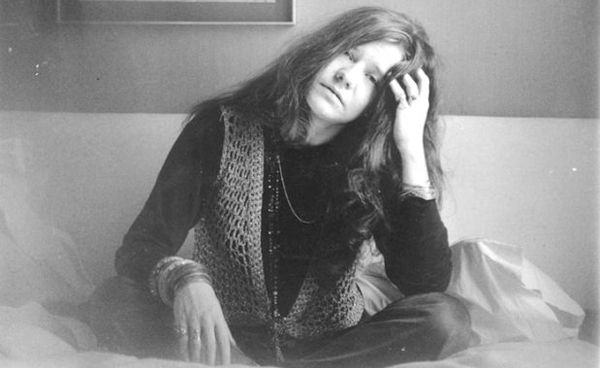

19 января 1943 г. родилась американская певица Дженис Джоплин

Америка, почему ты не видишь своих героев? Беглых каторжников, слагающих свои гимны страдальцев, не надеющихся, что их письма к Богу зачитают по национальному радио? Где оставляешь их ты смотрящими на звезды после нежных ночей?

земное тело

Дженис Джоплин никогда не была классической девочкой – и даже если хотела, то не смогла ею стать. Вместо этого она постоянно сбегала с места действия, сбрасывая с себя бремя платья и тела, указывая в сторону перевернутого востока обкуренным студентам из раскачивающихся университетов и насылая чуму на всех мужиков, ни одному из которых голосом (на гитаре, на печатной машинке – это возможно) так не выпеть все, что творится на этой автостраде (здесь и дорога, и страдание как само-страдание – вериги метафорического хайвэя, надетые на юное тело, крепко стоящее не американской земле. Американской, конечно – Дженис не было дела до измученной меланхолией Европы, в отличие от Моррисона с его Блейком, Селином и Эдиповым пассажем).

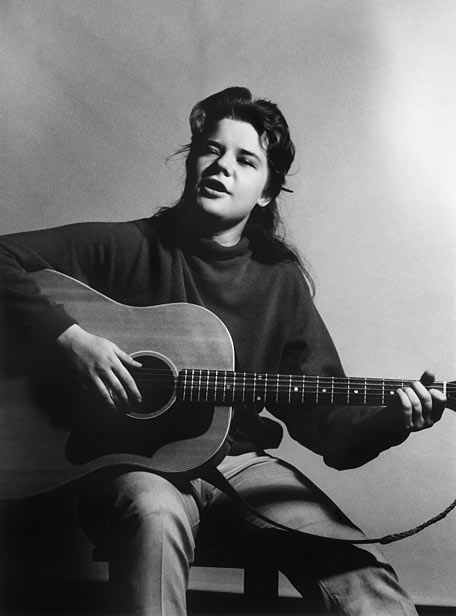

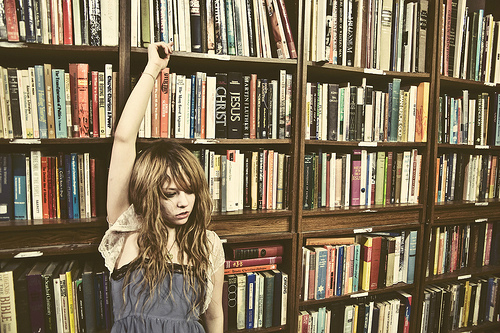

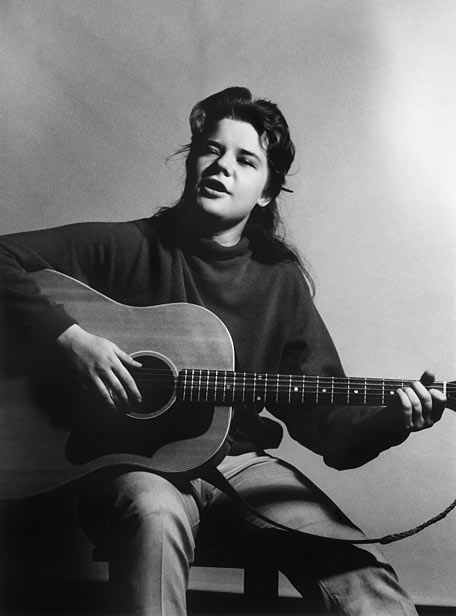

Ее Большой Побег начался еще в школе, когда она, угловатая и босоногая, скандалила с порт-артурскими одноклассниками, а потом, швырнув им в лицо старую песню, вышла за дверь и двинула в сторону Сан-Франциско. Это был 1963-й. Говорят, тогда она была некрасивой (еще говорят – всегда): на фотографиях не слышно голоса, поэтому можно решить, что это действительно так. Лицо провинциальной женщины, громко скандалящей в барах?

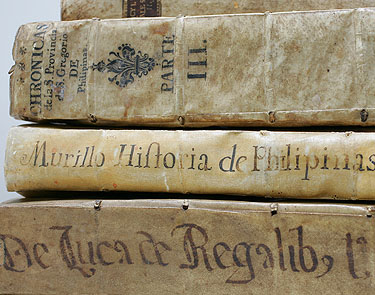

Но в бары Дженис начала ходить, чтобы жаловаться и страдать другим способом – она начала петь блюзы, ритмично раскачиваться, нашептывать, выть, в ней стали проглядывать нездешние черты Одетты и Бесси Смит, которые и повели ее в Норт Бич и Хайт Эшбери, где она встретила будущего гитариста Jefferson Airplane Йорму Каукенена, с которым сделала свои первые записи, известные в дальнейшим как бутлег “The Typewriter Tape”. Но кое-что пошло не так в Сан-Франциско (говорят, это были амфетамины). Так или иначе, Дженис осунулась и сильно похудела, на автобусе друзья отправили ее домой. Нет ничего хуже такого возвращения!

Ни с того ни с сего цветочная, вся в бусах, шумная и непокорная, Джоплин поступила в университет и чуть было не помолвилась. Но петь (громко) не бросила – вскоре ее заметила сан-францисская группа Big Brother and the Holding Company и позвала обратно в город на краю материка.

небесные тела

«Всю свою жизнь я хотела быть битником. Тусоваться с хулиганьем, накуриваться, трахаться, хорошо проводить свое время. Это все, чего я хотела. Ну, я знала, что у меня есть хороший голос, и я всегда смогу получить за это пару пива. И вот вдруг кто-то забрасывает меня в эту рок-н-ролльную группу. Они впихивают мне этих музыкантов, чувак, и звук идет теперь откуда-то сзади, бас заряжал меня. И я поняла, что вот оно, то самое. Я никогда не хотела делать ничего другого. Это было лучше, чем с любым мужчиной, понимаешь. Может, проблема в этом».

Суть искусства для Дженис – это свобода. Ее манера пения очень импрессионистична – она, словно рок-звездная Вирджиния Вулф, пропевает мир в его становлении: боль, горечь любви, бедность босых ног изгоя, даже традиционные хобо-баллады избавлены от заскорузлых одежд привычной образности; эти истории не теряют корней, но на них вырастают цветы, которым Дженис заново придумывает имена. И новое имя заново порождает цветок – таким, каким он никогда не был видим раньше.

То, что делала Дженис, было романтическим преобразованием мира, и этот жест требует усилия, телесного напряжения (как Элвису понадобились бедра, чтобы раскачать застывшую материю нескольких материков) – и она преодолевала сопротивление других, еще не раскачанных тел через вопль, причитание, жалобу и молитву – язык новой Америки, которую Керуак прозрел как рюкзачный поход прекрасных бородатых юношей от мостов Нью-Йорка к холмам Сан-Франциско.

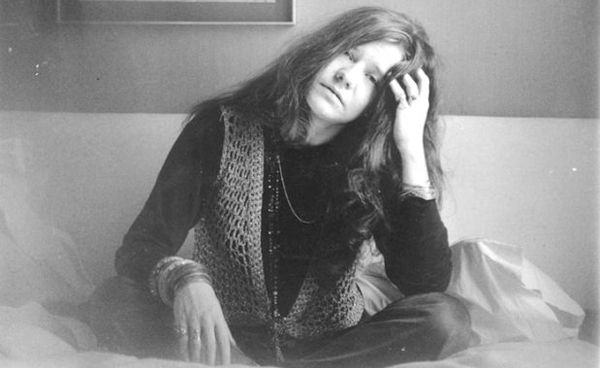

Дженис сама себя отправила в эту сладостную ссылку, страдать на обочине автострады, где за хорошую песню тебя домчат на самый край материка. Эта блаженная автострада от рождения была проложена внутри нее, и то, как этот внутренний путь резонировал с тем, что бурлило на обочинах и перекрестках восставших молодой плотью мегаполисов, она и передавала тем голосом, который, даже запертый в виниловых кругах божественной трагедии ее пластинок, все еще способен будоражить небесные тела и земные пласты.

Ведь у нее была власть воображения, и в придачу, как награду, она получила еще и власть над временем (вместе с другими венценосными мальчишками лета любви), которое как-то странно обмякло, растеклось в ее волосах, не дав им поседеть, и позволило ей уйти почти юной – и такой шагнуть в цветущий иконостас бунтарей без причины.

У Дженис был редкий дар восхождения от физической непривлекательности к жемчужным небесам. Через песню, которая, как и всякий блюз, похожа на треп в баре (многоголосье, fuck off, драки, братания, куча историй, в которые каждый влип вчера или в прошлой жизни, вопрос-ответ, стоны, пьяные слезы, нож в спину, отравленный виски), она могла бы понять, что любовь выведет нас к дому. Не успела?

Дженис уехала отсюда через 16 дней после Джими Хендрикса – в это время он уже мчал в своем междугороднем автобусе от Нью-Йорка на Небеса. Дженис поймала свою тачку в Лос-Анджелесе – ей было трудно дышать, она догадывалась, что песня уже не сможет помочь (не каждый водитель решится подбрасывать кого-то через пустыню), поэтому она захватила с собой два с половиной доллара. На всякий случай. А «Порше» оставила припаркованным у входа. Чтобы никто не увязался следом.

«Американка, почему вы не цените своих поэтов?». Это то, что спросила на Пер-Лашез у молоденькой Патти Смит французская старуха, когда та склонилась над увенчанной граффити и цветами могилой Моррисона. «Не знаю». Вот что ответила Патти. По крайней мере, так ее ответ просвечивает сквозь марево утраченного времени в ее мемуарах. Так говорит юная старушка Смит сегодня. Но тогда, в 70-х, стоя на свежей земле, она говорят, сказала: “because we don’t look back”. Потому что Америка не оглядывается. Как Орфей, еще не повернувший головы.