Слушая музыку революции

Рубрики: История, Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное Когда: 7 ноября, 2012 Автор: Виктория Шохина

К 100-летию Октябрьского переворота, или Великой Октябрьской социалистической революции

«Какому хочешь чародею отдай разбойную красу», — разрешал Блок Руси, он называл её своей женой. И накликал: осенью 1917-го чародей пришел за своим. Он был лыс, картав, невысок ростом, зато с харизмой. Русь не устояла.

Сарынь на кичку

Не только в ссылках, эмиграции, подполье готовилась русская революция. В салонах, в поэтических кафе, в редакциях эстетских журналов мечтали о революции, призывали ее. Люди жаждали свободы, равенства, братства, социальной справедливости – всего этого действительно не хватало. Революция казалась (а может быть, и была) единственным выходом. К тому же, она хорошо вписывалась в идею русского мессианства. И Серебряный век перьями своих лучших поэтов готовил для нее психологическое (и идеологическое) обеспечение.

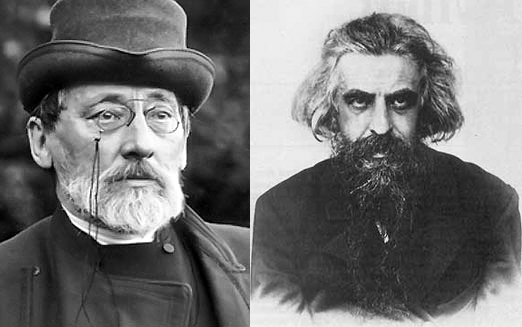

В 1905-1907 годах свои вязанки дров к революционному костру споро несли Гиппиус, Мережковский, Сологуб и многие другие. Утонченный Бальмонт клеймил: «Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима,/ Наш царь – кровавое пятно,/ Зловонье пороха и дыма,/ В котором разуму темно./… Он трус, он чувствует с запинкой,/ Но будет, час расплаты ждет./ Кто начал царствовать – Ходынкой,/ Тот кончит – встав на эшафот». Стихи были так себе, но искренние. И, увы, пророческие.

Когда началась Мировая война, поэты (опять же в большинстве) оказались пацифистами, что тоже способствовало росту их революционных настроений. Кроме того, поэты простодушно верили, что императрица Александра Федоровна стала хлыстовкой, но притом остается немкой и интригует в пользу брата Вильгельма, что все зло от Распутина и в прочие сплетни. Быть монархистом считалось не комильфо.

Революцию ждали, революцию хотели. И даже странно, что один только Маяковский почти угадал в 1915-м: «Где глаз людей обрывается куцо/ Главой голодных орд/ в терновом венке революций/ грядет шестнадцатый год». (далее…)

На современных книжных комбинатах, производящих постапокалиптическую фантастику, трудятся сотни человек: генераторы новых проектов, авторы, «негры», pr-менеджеры, копирайтеры. Ежегодно на любителей подобного рода чтива обрушиваются десятки толстенных томов, кишащих крысами-мутантами, бандами садистов, зомби и супергероями, сумевшими в одиночку противостоять этим ужасам «жизни после жизни». Постапокалиптические саги тянутся годами, переходя от одного автора к другому, как эстафетная палочка. Издатели выдают на-гора новые тонны макулатуры, а читатели охотно впиваются жадными глазами в убористые тексты «страшилок». «Постапокалиптика» — это уже не жанр, а масштабная индустрия: тексты, кино, игровые программы. Ни один из нынешних лауреатов престижных литературных премий не может похвастаться популярностью и тиражами фантастов, сочиняющих про «конец света». Прилепин, Пелевин, Быков и даже Акунин – это просто карлики у ног циклопических фигур авторов романов-клише про «сумеречный мир».

На современных книжных комбинатах, производящих постапокалиптическую фантастику, трудятся сотни человек: генераторы новых проектов, авторы, «негры», pr-менеджеры, копирайтеры. Ежегодно на любителей подобного рода чтива обрушиваются десятки толстенных томов, кишащих крысами-мутантами, бандами садистов, зомби и супергероями, сумевшими в одиночку противостоять этим ужасам «жизни после жизни». Постапокалиптические саги тянутся годами, переходя от одного автора к другому, как эстафетная палочка. Издатели выдают на-гора новые тонны макулатуры, а читатели охотно впиваются жадными глазами в убористые тексты «страшилок». «Постапокалиптика» — это уже не жанр, а масштабная индустрия: тексты, кино, игровые программы. Ни один из нынешних лауреатов престижных литературных премий не может похвастаться популярностью и тиражами фантастов, сочиняющих про «конец света». Прилепин, Пелевин, Быков и даже Акунин – это просто карлики у ног циклопических фигур авторов романов-клише про «сумеречный мир».