Враги человеку – домашние его. Ревизия: о фильме Михаэля Ханеке «Пианистка» беседуют Игорь Манцов и Ирина Никулина

Рубрики: Кино, видео и прочее, Культура и искусство, Люди, Мысли, Опыты, Перемены Когда: 4 июня, 2012 Автор: Игорь Манцов

Манцов: Картина «Пианистка» появилась в поле зрения случайно. Пару недель назад мы полтора часа проговорили по телефону с известным тульским культурологом Касаткиным о Бертольте Брехте. По ассоциации Касаткин вспомнил реплику Михаэля Ханеке из его недавнего интервью, где режиссер поставил под сомнение мелодраматический способ считывания «Пианистки»: вы, что, дескать, воспринимаете все эти страсти-мордасти всерьез?!

Оп-па, сказал я себе, оказывается на деле это совсем не та картина, которую я воображал. В свое время принципиально не стал смотреть «Пианистку», начитавшись отечественных критиков, которые видели в ней либо историю любви, либо произвольный набор перверсий.

Ты, Ирина, тоже ведь не знала этого фильма до вчерашнего дня, когда мы, наконец, посмотрели его на заседании тульского киноклуба?

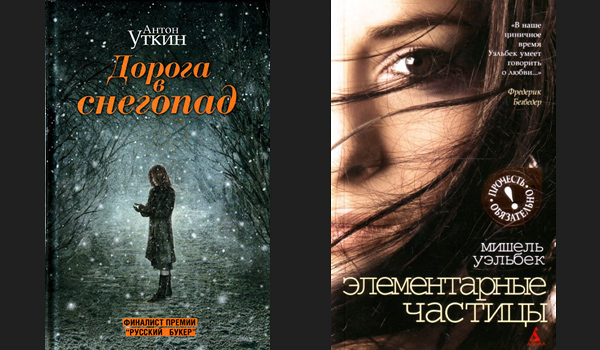

Никулина: Не знала, не видела. Решиться посмотреть фильм было тяжело. Когда в России вышел роман Еллинек, я работала в книжном магазине. Мы тогда лишь повертели его в руках: по прочтении анонсов и рецензий никто читать книгу не захотел.

Потом случайно увидала кусок фильма по телевизору: героиня решительно резала себя бритвой в ванной. Сложилось впечатление, что фильм – набор пикантных историй из жизни успешных скучающих европейских буржуа.

Манцов: Вот-вот, и я, и Касаткин не смотрели ровно по той же причине: брезговали. Дескать, зачем нам кино про психически больных. Оказалось, отечественные интерпретаторы в очередной раз обманули.

Никулина: Помню высказывание известного критика, где картина была представлена в таком вот ключе: трудная, но возвышенная любовная история пианистки-мазохистки.

Манцов: Режет себя, режет; от скуки и сытости бесится с жиру. Кстати, это же заветная идея, базовая установка российского обывателя! Причем здешние грамотные интерпретаторы услужливо и подловато этому обывателю подыгрывают, отвечая на его заказ и предъявляя Запад со всеми его несомненными культурными достижениями в максимально невыгодном свете. Самооценка подлого никчемного постсоветского обывателя повышается.

Вот и в случае с «Пианисткой» все было подано так, будто бы это циничная спекуляция, и будто бы именно за циничную спекуляцию в очередной раз дали призы Каннского фестиваля. (далее…)