вспышки.784.019.

Рубрики: Грёзы, Литература, На главную, Опыты, Перемены, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее Когда: 6 марта, 2012 Автор: Михаил Апарин

в минорном шипении солнце закатилось за бесконечную полку моря, и ротозубые миноги отправились вверх по течению.

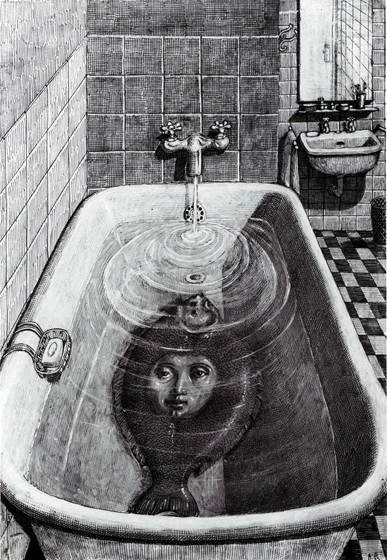

вообще-то я думал сегодня остаться здесь, но по-прежнему странный и ни с чем не сравнимый запах, переходящий в четко осязаемый, но также совершенно неопределенный вкус, вновь появился у меня внутри. это запах воспоминаний и в то же время запах неизвестного будущего. он душный, как пыль, от него глаза будто закрываются здесь и открываются там, и, отдаваясь ему, все тело растягивается, как во время самого сладкого пробуждения. его невозможно воспроизвести. никогда и никто не сможет записать его формулу, расчленить на конкретные составляющие, выделить экстракты из первоисточников. потому что нет у этого запаха никаких первоисточников. он всегда одинаков. абсолютно четко различим в любых условиях. ни с чем его не спутать. но то, что несет в себе, никогда не предугадаешь.

я уже вряд ли когда-нибудь вспомню, с чего началось наше знакомство. какое событие ему предшествовало и что случилось после. помню лишь приятное ощущение вседозволенности, вдруг заполнившее мое тело. чувство легкости, появившееся после того, как запах прошпиговал меня и, словно через решето, все тяжелые мысли отсеялись без остатка. конечно, главный его парадокс заключается именно в том, что он страшен своей неизвестностью, как прогулка по уступу вдоль бездны в непроглядную ночь, и в то же время этот запах настолько родной, что ты превращаешься в котенка, которого аккуратно взяла за шкирку теплая кошка мать, стоит лишь раз почувствовать его. он совсем не нафталин, но про себя я зову его так. вновь видна непонятная прозрачность ассоциаций и не совсем пока еще понятное сплетенье времен. так определенно пахнет переход. именно так и никак иначе он пахнуть не может. теперь, когда все больше совпадений, я начинаю выстраивать логическую цепочку у себя в голове. запах будет леской, события бусинами. чем больше вспышек, тем ближе к началу. к началу и концу одновременно.