Раньше, когда была молода, я довольна была свободой. Призрачной, конечно, но свободой все же.

Мне нравилось то, что кое-что все же зависит от меня. Ну, например, такая малость как возможность утром «раскачаться». Не люблю спешить. Мне всегда необходимо «повтыкать».

В каком-то смысле мне подходил распорядок работы в школе. Я приходила туда к двум. Иногда, если урок был вторым или третьим, то даже позже. Училась в университете я тоже во вторую смену. Это меня рассвободило.

Свобода стала для меня одной из важных составляющих существования. Я, можно сказать, спокойно переносила нехватку денег, невозможность устроить свой недосуг по специальности. Однако со временем, когда для дочери наступил этап юности, свобода меня все более начинала смущать; попытки связать себя узами с каким-нибудь медиа-холдингами, институтами, школами, кафедрами, косметическим компаниями, техническим кампаниями (имею в виду уборку чьей-либо территории) были безуспешными или временными разовыми акциями. Все будто обращало меня к этой самой мнимой свободе, где многое было подчинено исследованию.

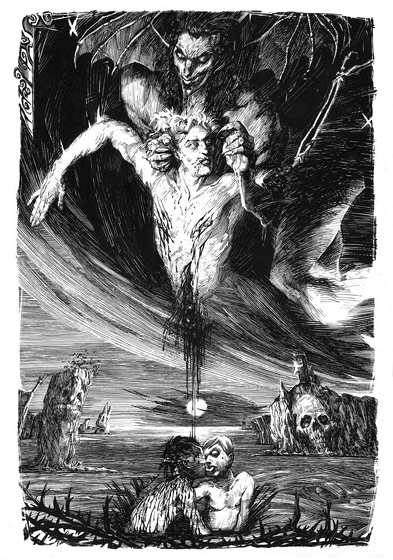

Я наблюдала, спрашивала, отвечала — писала научный труд. Если я вырывала себя из служения научной Мельпомене, а тут можно читать и в самом первичном смысле – «служение песни», то меня все равно всякий раз что-то обращало к нему. Порой, даже грубо. Дочь выросла, а я все была свободна служением Мельпомене.

Момент завершения все же настал. Поначалу — сжечь рукописи, подобно практике учеников, означающей освобождение от привязанностей. Рука все время совершает попытку нажать кнопку «Del», но что-то тебя останавливает. Останавливают уверения, что это кому-нибудь нужно, что когда идешь путь и встречаешь открытия, нужны подтверждения этого: кто-то еще такое же ощутил, пережил, увидел. Ты не один в этом мире постоянных вращений-превращений. Но все же… Ты делаешь много копий и жмешь на заветную кнопку. Так ты псевдоосвобождаешься.

Затем ты пытаешься дать твоим рукописям ход. И даже получаешь малое признание академических кругов. Вроде того, что это необычно, что единственное в своем роде, что мысли интересны, что это подлинная ученость и даже сила художника слова за этим. У тебя появляется надежда. Но ничего не сдвигается, ты ищешь пути для опубликования и придания законного статуса твоему труду. Ты бьешься в закрытые бетонные ворота, а ключ от них — деньги. Где их взять? Все, что есть у тебя — тобой оплаченный труд. Но на нем нет портретов и водяных знаков, украшающих всякие волшебные купюры. В нем — Волшебство настоящего.

Ты предаешься тому, чтобы скрасить свое одиночество в мире большой рекламы. Твое общение на кухне заменено общением онлайн, где каждый что-то рекламирует, суетится, разрывается, спешит, потому что время — деньги. Время — деньги… Метафора становится вовсе не метафорой. Современная картина, пусть, может, не самая лучшая, продемонстрировала вариант нашего, возможно недалекого, будущего. Или — настоящего?? Подмена.

Любовь ушла из поэтического регистра.

Наши сердца требуют перемен. Они жаждут участия, добра, любви, тепла и дружбы. Все жаждут счастья. Но встречают в лучшем случае индивидуалистский цинизм, за которым и скрывается эта ранимость, любовь, какая-то беспомощность даже. Цинизм стал броней времени рекламы, махрового эгоизма, неоновых огней, общения онлайн.

Всем твоим близким, конечно, нравится осознавать, что ты есть. Они сильны твоей любовью. Но ты один. Ты один на улице, ты один дома, звонки все реже. Встречи все реже. Регулярный звонок, означающий поначалу невозможность без тебя, затем — привычку, затем — обязанность справиться о тебе, вдруг не раздается…

Свобода — это когда ты никому не нужен.

Но ты поешь. В душе…