НЕУДОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 82. Ответы писателей: НАТАЛЬЯ РУБАНОВА

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Мысли, Неудобная Литература, О сайте Перемены.ру (новости и обновления), Опыты, Перемены, Трансцендентное Когда: 12 августа, 2011 Автор: Глеб Давыдов

Наталья Рубанова уже знакома читателю Перемен. Мы публиковали ее повесть «Анфиса в Стране Чудес» (и там же подробнее представили ее) и эссе об Индии «Индия с Доппельгангером».

Теперь — почитаем ответы Натальи Рубановой на нашу анкету. А завтра я представлю ее роман(с) «Сперматозоиды», который мы начинаем сейчас публиковать на Переменах отдельной блог-книгой.

Есть ли среди Ваших знакомых писатели, чьи тексты отказываются издавать, хотя эти тексты вполне достойны быть изданными и прочтенными публикой? Если возможно, назовите, пожалуйста, примеры. Каковы причины отказов?

«Писатель»? Словечко становится почти неприличным – в кали-югу на шарике и третьесортная детективщица – «писатель», и любой мало-мальски связывающий слова в предложения журналист: оба, растиражированные, играют в игру «Найди 10 отличий между школьным сочинением и собственно литературой», но упорно не замечают слона.

Давайте пользоваться нейтральным «автор». «Литератор». Медиум: без кавычек. Проводник. Посредник. Буфер обмена между «дольним и горним». Многомерное тело, сквозь каждую чакру которого проводят высоковольтные чувства невидимые в трёхмерке энергии, – высоковольтные чувства, одолеть которые, не потеряв при этом т.н. рассудок, «буфер» из плоти и крови может лишь при условии облечения этих самых высоких частот в форму того или иного текста. И потому, чем тоньше, чем неординарней, чем лучше он проводит (не будем касаться таких «проклятых русских вопросов», как «качество текста», ок?), тем меньше у него шансов в этом социуме быть прочитанным/услышанным, ибо он просто не резонирует с более грубыми вибрациями: подобное притягивает подобное, дважды два. Вот почему Натали Саррот – «не для всех»? Почему ее не чувствуют? Потому что не в состоянии. Потому что не доросли. Потому что она на ИНОМ языке людей с ИНЫМИ людьми говорила… Потому что поток, который она проводила, не по зубам (не по чакрам) даже основной массе «мыслящей части человечества» оказался… Что же касается ныне живущих авторов, то хотелось бы дожить до, так скажем, «второй волны популярности» Валерии Нарбиковой: невероятно талантливый автор, о котором каких только слухов и сплетен среди «настоящих писателей» – тех, кто «боллитру» делает, – не ходит… а она сидит себе дома да создает маленькие шедевры: от руки, карандашом – и не печатается нигде. В 90-е имя её гремело; миллионные тиражи – всё было, было… Сейчас издатели не решаются издавать её книги, потому как Валерия Спартаковна слишком хорошо пишет. Проводит так, что мало не покажется. Один главред толстого журнала как-то сказал, прочитав её роман «Сквозь»: «Она что – сумасшедшая?»: огрубела чуйка-то… Уверена: при грамотном пиаре это имя вновь зазвучит. У книг Леры Нарбиковой может начаться вторая жизнь. Может. Бог в помощь.

Есть ли в литературном произведении некая грань, за которую писателю, желающему добиться успеха (например, успеха, выраженного в признании читателями), заходить не следует? Может быть, это какие-то особые темы, которые широкой публике могут быть неприятны и неудобны? (Если да, то приведите, пожалуйста, примеры.)

Или, возможно, существует какая-либо особая интонация, которая может вызвать у читателя отторжение и из-за которой весь потенциально вполне успешный текст может быть «самоуничтожен»?

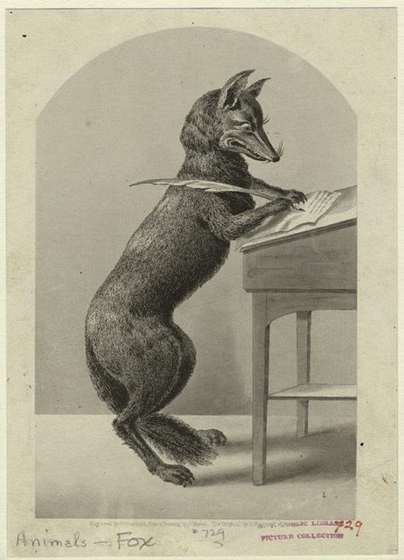

Убийственный вопрос. Убийственный. Вот писала я, скажем, «усложнённым», как некоторым казалось, языком (роман[с] «Сперматозоиды»). Или – «усложнённо» – о людях моногендерной направленности (рассказ «Литвинов»). Или об изменённых состояниях сознания (новелла «Вспышка»). И совершенно меня не трясло, кто что подумает. Взрослого – выросшего – человека по большому счету не должно волновать, что о нём думают: чужие представления не имеют к его реальности никакого отношения. И потому: какая «грань», какие «особые темы», что значит «вызвать у читателя отторжение»? И: что такое «успех»? У Цветаевой: «Успех – это успеть». Добавлю: успеть записать/провести главное в пресловутом «здесь и сейчас». Записать/провести максимально эффективно, максимально честно (не об автобио, вестимо, речь: просто максимально честно). Максимально неизбито, если угодно. На бес/пределе собственных возможностей. На крови. На костях. На коже, ага. Банально? «Банальнее» не бывает, потому как всё остальное – лажа. Потому как коммерческий успех и успех литературный – вовсе не близнецы: прописные истины, даже говорить о том неудобно (блистательный Пелевин – чудесное исключение из правил). Ну а писать… писать нужно, разумеется, обо всём, что по-настоящему, в силу тех или иных причин (а то и беспричинно), «трясёт»: никаких табу – кроме, пожалуй, единственного: энергия текста не имеет права превращать энергию человека в звериную – вернее, в «хищную», хотя иной раз кажется, будто именно это и происходит, и искусство играет в том не последнюю роль. Двуногие словно бы поменялись местами с теми, кого по ашипке всё ещё называют «братьями нашими меньшими»: с маниакальным упорством продолжают они истреблять этих самых «братьев» – истреблять, не только и не столько убивая, сколько потакая варварскому конвейеру – но идите-ка лучше на сайт «Вита»… Текст же – если говорить о его идеальной миссии, а не об утилитарном жанровом «назначении», – даже самый злой, чёрный, тяжёлый, – вправе намекнуть имеющему глаза и уши на то, что «выход с противоположной стороны» есть. Понимаете? Иначе всё, чем мы тут занимаемся, гроша ломаного не стоит… да оно и впрямь ТУТ не стоит: есть, к счастью, иные счета.

Если такие темы и интонации, по Вашему мнению, существуют, то держите ли Вы в уме эти вещи, когда пишете? И насколько это вообще во власти писателя – осознанно управлять такими вещами?

У каждого свой порог нельзя/можно. Я, раз уж Вы спрашиваете, могу писать о чём угодно, если «копну» тему… другое дело, не хочется уже. Чем полифоничней твоя строка, тем чаще ловишь себя на мысли, что не хочешь браться за треклятую «мышку»… Но об этом не здесь и не сейчас. А вообще публика ёрзает на стуле, когда ей вместо привычного уродливого литбифштекса подают, так скажем, стильное вегетарианское литературное блюдо… она, «публика-дура», просто не в состоянии оценить его вкус: высший вкус. Потому как «русское горло обожжено водкой». Простите, больная тема: о какой аудитории мы вообще говорим? Есть читатели Набокова, Бунина, Уэльбека, Сорокина, Рубиной – и другие… «Читатели газет»: М.Ц. всё сказала давно. Не боялась. Петли – и той. (далее…)

«Ни в один из форматов не укладывается, причем, я бы сказал, опасно не укладывается. То есть каждый про Ю.М. думает: 1) не наш; 2) чужой; 3) нетравоядный; 4) пусть лучше он сам по себе, а я сам по себе».

«Ни в один из форматов не укладывается, причем, я бы сказал, опасно не укладывается. То есть каждый про Ю.М. думает: 1) не наш; 2) чужой; 3) нетравоядный; 4) пусть лучше он сам по себе, а я сам по себе».