В ожидании бомбы

Рубрики: Будущее, Культура и искусство, Литература, Люди, Опыты, Перемены, Прошлое Когда: 24 марта, 2010 Автор: Владимир Павловец

Истинным фанатам бит-литературы в марте нелегко. За женским праздником следует день рождения Джека Керуака (12 марта), затем — Лоуренса Ферлингетти (24) и, не давая опомниться, — Грегори Корсо (26). «А кто эти люди? — спросит не фанатеющий от бит-литературы читатель. — Чем могут быть мне интересны?»

Начнём с того, что деятели «разбитого поколения» изменили мир, смело и широко раздвинув его горизонт. Именно благодаря битникам популярными стали нонконформизм, артистические претензии, интерес к изменённым состояниям сознания. До битников переоценкой ценностей и поиском озарений увлекались мелкие группки сдвинутых маргиналов от искусства, известных прежде всего культурологам. После битников этим занялось чуть ли не всё поколение 60-х. Мода на мощные психоактивные вещества привела к доступности ЛСД, что в свою очередь помогло реализоваться создателям компьютерных технологий. Так что вы находитесь сейчас в глобальной информационной Сети отчасти благодаря далёким от электроники литераторам середины прошлого века.

Сын полка и батяня-комбат

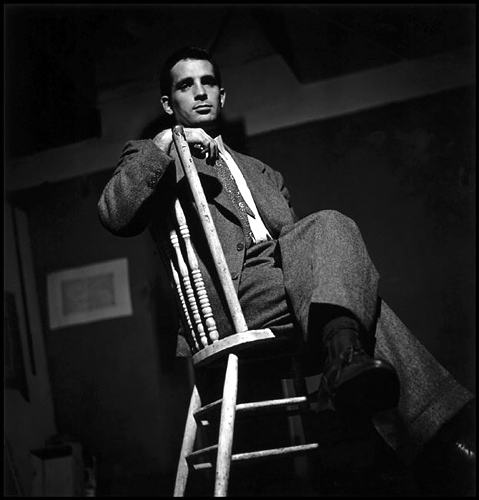

О Керуаке здесь недавно был рассказ. К тому же книги Керуака издаются у нас с 90-х годов.

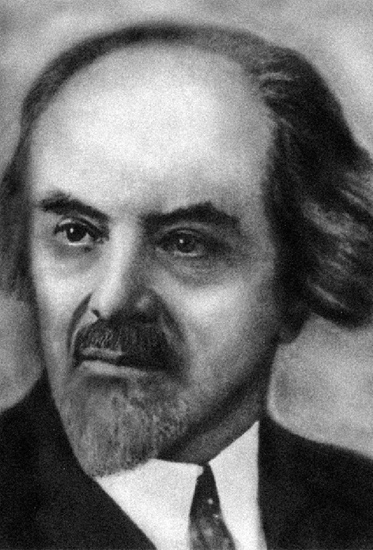

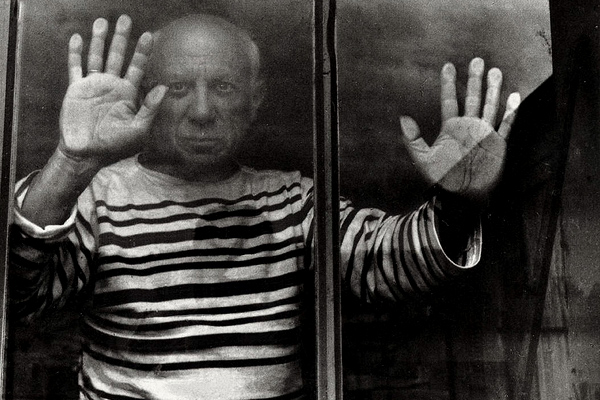

Это относится и к другой иконе бит-культуры — Уильяму Берроузу. Вот только творчество Аллена Гинзберга мелькает лишь в некоторых литературных изданиях и редких поэтических сборниках. Но его имя давно на слуху благодаря дружбе с советскими поэтами-шестидесятниками.

Ушедшая в иной мир хрестоматийная троица до сих пор неразлучна: пишут о Керуаке — обязательно упоминают Гинзберга с Берроузом и т.д. Зарубежные публицисты иногда используют для удобства броскую аббревиатуру KGB и прибегают к метафоре «трёх мушкетёров».

Ну а упомянутые в самом начале Корсо и Ферлингетти? — спросит успевший запутаться в именах читатель.

А они — д’Артаньян бит-литературы и её де Тревиль.

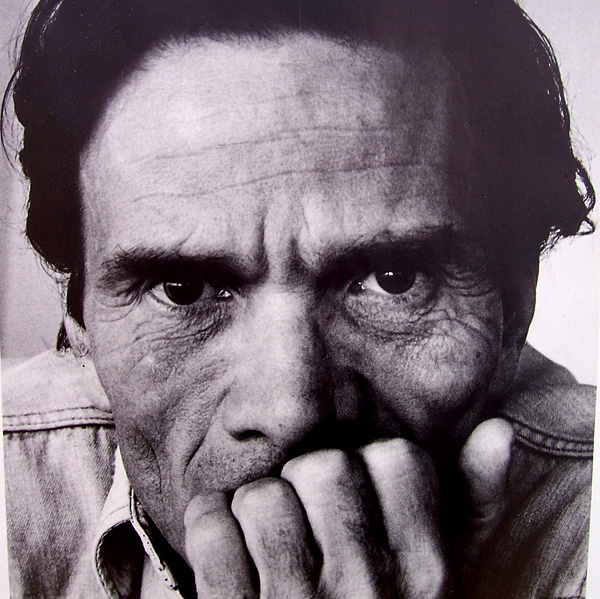

Дерзкий, импульсивный Грегори Корсо был младше своих знаменитых товарищей. И он ярче всех воплотил образ одарённого бунтаря, плюющего на условности общества. Увенчанный поэтическими лаврами Гинзберг говорил, что Корсо талантливей его. А Керуак рядом с искромётным, неподдельно социопатичным Корсо выглядел банальным алкоголиком.

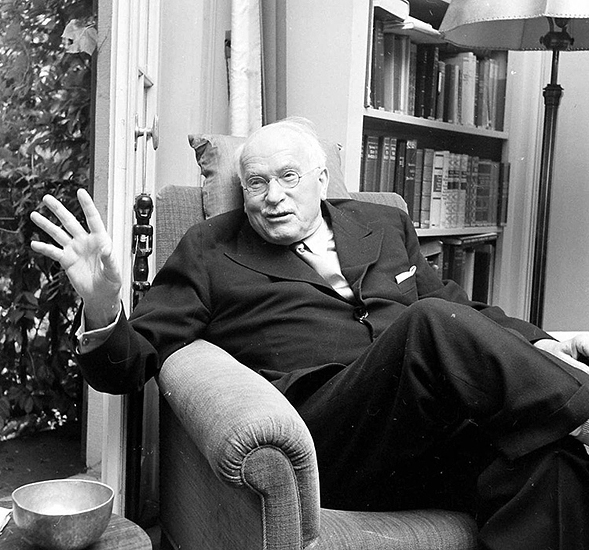

Лоуренса Ферлингетти нельзя отнести к настоящим битникам. Пока одиозная троица богемно рефлексировала в Нью-Йорке, Ферлингетти охотился на немецкие подлодки. Затем серьёзно изучал литературу, получил докторскую степень в Сорбоннском университете. И в конце концов стал успешным предпринимателем. Но кто знает, как сложилась бы судьба бит-движения без участия Ферлингетти. (далее…)