Маяковский. Я — поэт

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли Когда: 14 апреля, 2025 Автор: Дмитрий Аникин

95 лет назад, 14 апреля 1930 года ушёл в вечность Маяковский

Гремит и гремит войны барабан.

Зовёт железо в живых втыкать.

Из каждой страны

за рабом раба

бросают на сталь штыка.

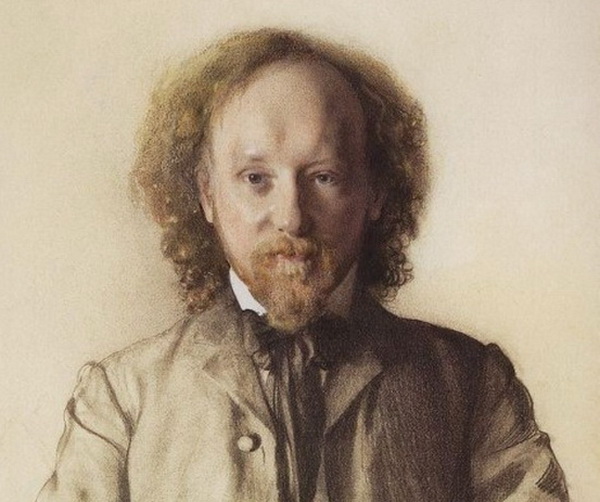

«Я — поэт. Этим и интересен», — начал Маяковский автобиографию «Я сам». Знал ведь, что вспоминать будут в первую очередь всё скандальное: жизнь в тройственном браке, дочь от американки, парижские приключения-злоключения, мотивы самоубийства. Как будто о каком-то хулигане Есенине говорят. Ведь даже то скандальное, что было частью литературного замысла: жёлтую кофту фата, стрельбу в зрительный зал, иные пощёчины общественному вкусу — вспоминают гораздо реже, чем обывательские сплетни.

В небеса запустил

ананасом.

С этих строк поэта-символиста Андрея Белого начался Маяковский. Удивление и восторг от нового слова разбудили дремлющий дар. Названия крупных произведений Маяковскому не удавались: «Облако в штанах» — уступка цензуре; трагедия «Владимир Маяковский» — так это сама цензура сослепу назвала; название поэмы «Война и мир» должно было указывать на полемику со Львом Толстым, но при реформе орфографии противопоставление пропало; «150 000 000» — так это, можно сказать, авторская подпись опять стала названием. А каких только глупостей и мерзостей не называли «Про это»! Про это — про что-то, значит, постыдное, про клубничку… (далее…)