Ruth Finnegan. Time for the world to learn from Africa. Balestier Press, 2018, серия Hearing Others’ Voices

Когда нам приходится рассуждать об Африке, мы привыкли исходить из того, что Африка традиционно играет роль ученика и подмастерья, — а себе, представителям условно западного мира, мы также традиционно отводим роль учителя. Мнение это, хотя и в чем-то верно, все-таки крайне однобоко: ведь все культуры учатся друг у друга, это процесс взаимный и именно принцип взаимности позволяет культурам развиваться и, следовательно, существовать.

К сожалению, очень мало говорится и пишется о том, как и чему поучиться у Африки можем мы, представители западной цивилизации, и это при том, что африканский континент имеет богатейшее культурное наследие — это и предания м мифы, и музыка, и пословицы и афоризмы, и, традиционная медицина, различные духовные практики и связанные с ними инсайты, и многое, многое другое. (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ — ЗДЕСЬ.

Характерно, что герои произведений Лермонтова влюбляются в героинь, только услышав их чудесный голос. Как Демон, покоренный голосом Тамары, покоренный настолько, что роняет слезу, заслышав его:

И вот средь общего молчанья

Чингура стройное бряцанье

И звуки песни раздались;

И звуки те лились, лились,

Как слезы, мерно друг за другом;

И эта песнь была нежна,

Как будто для земли она

Была на небе сложена!

Не ангел ли с забытым другом

Вновь повидаться захотел,

Сюда украдкою слетел

И о былом ему пропел,

Чтоб усладить его мученье?..

Тоску любви, ее волненье

Постигнул Демон в первый раз;

Он хочет в страхе удалиться…

Его крыло не шевелится!

И, чудо! из померкших глаз

Слеза тяжелая катится…

В первой редакции “Демона” описание чувств героя пронизано более очевидными личностными аллюзиями и заставляет вспомнить о слезах младенца, слушающего колыбельную песню матери, и о его “потерянном рае”: (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ — ЗДЕСЬ.

Проницательный психолог, Михаил Лермонтов безошибочно связывал развитие своей фантазии и творческого воображения со смертью матери (поэма “Сашка”):

Он был дитя, когда в тесовый гроб

Его родную с пеньем уложили.

Он помнил, что над нею черный поп

Читал большую книгу, что кадили,

И прочее… и что, закрыв весь лоб

Большим платком, отец стоял в молчанье.

И что когда последнее лобзанье

Ему велели матери отдать,

То стал он громко плакать и кричать…

Он не имел ни брата, ни сестры,

И тайных мук его никто не ведал.

До времени отвыкнув от игры,

Он жадному сомненью сердце предал

И, презрев детства милые дары,

Он начал думать, строить мир воздушный,

И в нем терялся мыслию послушной.

Невозможность высказать свою боль родственной душе (бабушка — не в счет, душевно ущербный отец — тем более), отвратила его от реального мира и погрузила в мир его фантазии. Здесь он нашел прибежище от собственных душевных и физических (обусловленных “золотухой”) мук. (далее…)

Оставить комментарий »

Стихотворение Пастернака “Быть знаменитым некрасиво…» (1956) — одно из самых, извините за каламбур, его знаменитых. Логично отнести его к жанру полемических.

Это же вот явная полемика:

«Цель творчества — самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех».

Правда, возникает вопрос, — а с кем в этих строках полемизирует Пастернак? Принято полагать, что с какими-то безымянными, но прославившимися советскими официальными стихотворцами.

Не много ли для них чести?

Мы полагаем, что в вышеприведенной строфе Пастернак, скорее, ведет риторический разговор с самим собой. Аналогично его же строке «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой».

Настоящую заключенную в этом стихотворении полемику мы видим совсем в других строках.

С кем же эта полемика? Мы полагаем, что получивший в 1958 году Нобелевскую премию по литературе Борис Пастернак полемизирует с лауреатом Нобелевской премии за 1907 год Редьярдом Киплингом, с его тоже знаменитым стихотворением «If». (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ — ЗДЕСЬ.

II. ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

Моей души не понял мир. Ему

Души не надо. Мрак ее глубокой,

Как вечности таинственную тьму,

Ничье живое не проникнет око.

И в ней-то, недоступные уму,

Живут воспоминанья о далекой

Святой земле… ни свет, ни шум земной

Их не убьет… я твой! я всюду твой!..

“Аул Бастунджи”

Погружение в мир чужих сновидений всегда сопряжено со множеством опасностей. И дело здесь даже не в том, что сновиденческий мир по самой своей сути иллюзорен и не определен. Кажется, Вадиму Рудневу принадлежит забавное высказывание, что “сновидение семиотически неопределенно”. В действительности, наши сновидения более чем определенны. “Каждый образ, событие сновидения, — справедливо подчеркивал Александр Вейн, — даже если на первый взгляд они необычны и лишены разумной логики, на самом деле пытаются донести до человека информацию о нем самом”. (далее…)

Оставить комментарий »

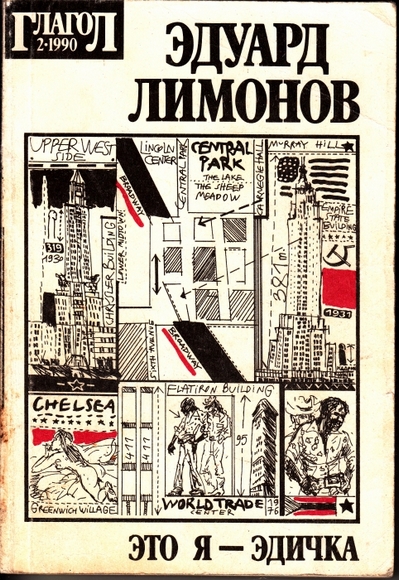

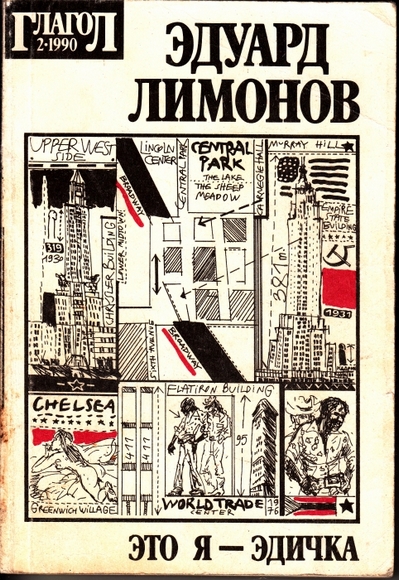

Перечитал «Это я, Эдичка». Очень давно собирался. У меня и в распечатке была (Лимонов переиздавал все, кроме этой книги, я думал, боялся еще раз сесть, а тут про любовь с неграми, но потом прочел у собиравшейся экранизировать Валерии Гай Германики, что ему не нравился уже сам роман), и скачивал два раза даже. А потом — понятно, смерть, тяжело уже браться и читать.

Как «Мастер и Маргарита» и добрая часть классической русской прозы, книга начинается с геолокации, топографической привязки: будете, дескать, в Нью-Йорке на тех-то и тех-то улицах, взгляните на балконы отеля «Винслоу», я там сижу, загораю. Тут и больше намек — что сидит там архетип, и не зарастет народная тропа. Пройдем по ней и посмотрим.

Для начала — это действительно прекрасная проза: «беспризорные дети мира», «тихая просторная минута», «я солдат разбитого полка», маленькая девочка, «которая по возрасту была ближе к природе, к листьям и траве, чем к людям» — пусть кто-нибудь поспорит. (далее…)

Оставить комментарий »

Полочка для телефона, висевшая на стене, подавала, как на ладоне, телефончик, насмешливо предлагала воспользоваться им. Стены вполне по-мещански были оклеены чем-то напоминавшем о дереве, от них исходил приятный, в общем-то, холодок. Шум морозильников, которых было слишком много, исполнял партии современной музыки.

Бесцельно бродя по квартире, я переходил из комнаты в комнату и удивлялся изгибам коридоров и разнообразию покрытий, лежавших на полу. Ступал на разноцветные ковры и сходил с них. Ощущения стремились от ног к мозгу, и это вполне занимало меня.

Становилось не по себе вот уже двадцать минут вплывать и выплывать из двери в дверь. Логика комнат перестала меня волновать. (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ — ЗДЕСЬ.

Опыт освоения наследия Лермонтова советским литературоведением нашел свое отражение в уникальном для своего времени издании — в “Лермонтовской энциклопедии”. Авторами данной энциклопедии была проделана колоссальная работа по воссозданию лермонтовского космоса: были найдены произведения поэта, казавшиеся навсегда утраченными; восстановлены неизвестные эпизоды жизни Лермонтова; досконально изучены его поэтика, философское мировоззрение и социальная позиция. Но вот осмысление всей этой огромной фактографии не отличалось особой глубиной и проницательностью, по сути продолжая критическую линию Белинского и Герцена. Характерно, что автор предисловия к энциклопедии Ираклий Андроников, констатировав противоречивость личности, творчества и самого облика поэта, ушел от объяснения этой удивительной двойственности, заключив: “И чувство одиночества в царстве произвола и мглы, как назвал николаевскую империю А. И. Герцен, было для него неизбежным и сообщало его поэзии характер трагический. Его жизнь омрачала память о декабрьском дне 1825 года и о судьбах лучших людей. Состоянию общественной жизни отвечала его собственная трагическая судьба: ранняя гибель матери, жизнь вдали от отца, которого ему запрещено было видеть, мучения неразделенной любви в ранней юности, а потом разлука с Варварой Лопухиной, разобщенные судьбы, политические преследования и жизнь изгнанника в последние годы… Все это свершалось словно затем, чтобы усилить трагический характер его поэзии”. Смею вас заверить, что память о восстании декабристов была для Лермонтова не столь значима. Не социальные представления определяли характер его поэзии, но, напротив, обусловленный внутренними причинами лиризм Лермонтова отражался в его общественных взглядах. (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ — ЗДЕСЬ.

Если Владимир Соловьев усматривал в бесконечной погруженности Лермонтова в свой внутренний мир непременное условие его пророческого дара, первые психологи, обратившиеся к изучению личности и творчества поэта, увидели в ней болезненный симптом, свидетельствовавший о душевном расстройстве. Так, Д. Н. Овсянико-Куликовский констатировал: “… перед нами психологическая картина, свидетельствующая о постоянном и упорном самоуглублении, о вечно бодрствующей рефлексии, даже о раздвоении личности (“душа проникается своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка”). Это уже выходит за пределы нормы — даже и для натур эгоцентрических. Когда человек, которому от роду всего 25-26 лет (в этом возрасте работал Лермонтов над романом), предается столь интенсивному самоанализу и думает, что достиг высшего “самопознания”, — мы вправе видеть здесь симптом болезненного развития души”. (далее…)

Оставить комментарий »

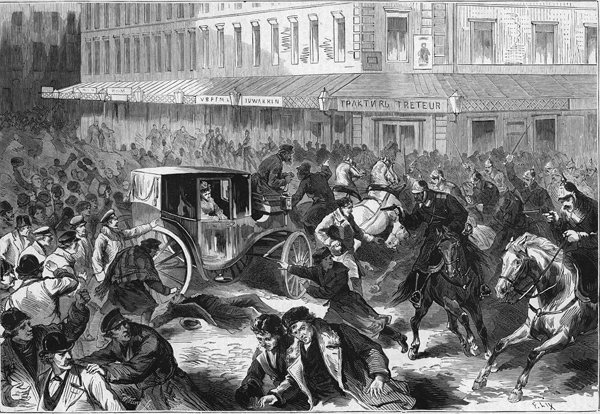

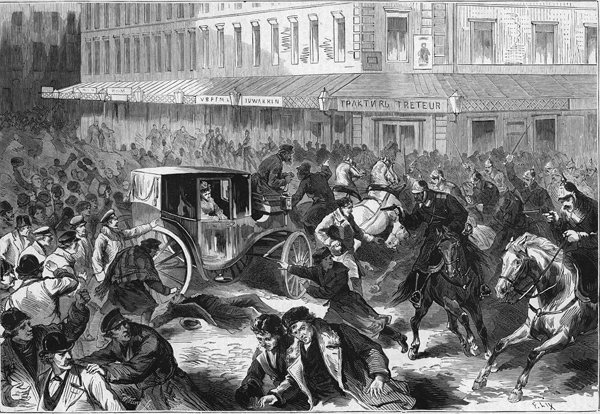

В этом очерке пойдет речь о несправедливо забытой персоне. Речь о Пашине, великом революционере, который прославился своими регулярными покушениями на Царя, причем их количество дошло до рекорда.

Поначалу он не был известен широкой публике, ибо после каждой неудачной попытки свершить суд над Государем нашим Императором фортуна возвращала ему долг, помогая ловко скрыться. Но седьмое покушение, наконец, заставило говорить о Пашине вслух: в тот день вместо специально изготовленной для этого случая бомбы он по ошибке бросил в карету Царя обычную кошку. (далее…)

Оставить комментарий »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — ЗДЕСЬ.

Не сложно было искать в поэзии Лермонтова и всевозможные заимствования из русской и европейской лирики, как то делали первые его “профессиональные” читатели. Критики, обнаруживавшие в лермонтовских текстах строки, словосочетания и даже точку с запятой из произведений других поэтов, видели в его лирике Пушкина и Байрона именно потому, что не могли увидеть в ней Лермонтова, ибо “лик его темен, отдален и жуток”.

В одной из первых рецензий на “Героя нашего времени” С. О. Бурачок, критик с крайне консервативным мировоззрением, буквально возопил о невозможности такой личности, как Печорин, персонажа, созданного по шаблону героев европейских романов. Почин одного критика был поддержан другим. Позиция С. П. Шевырева была гораздо более аргументирована, чем концепция Бурачка, но и она сводилась к выводу об иллюзорности, чрезмерной литературности фигуры “героя нашего времени”: “Печорин 25-ти лет… Когда он сам смеется, глаза его не смеются… потому что в глазах горит душа, а душа в Печорине уже иссохла. Но что ж это за мертвец 25-летний, увядший прежде срока? Что за мальчик, покрытый морщинами старости? Какая причина такой чудесной метаморфозы? Где внутренний корень болезни, которая иссушила его душу и ослабила тело?” (далее…)

Оставить комментарий »

I. СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Как видно из его бумаг и поступков, он имел характер пылкий, душу беспокойную и какая-то глубокая печаль от самого детства его терзала. Бог знает, отчего она произошла! Его сердце созрело раньше ума; он узнал дурную сторону света… Его насмешки не дышали веселостию; в них видна была горькая досада против всего человечества! Правда, были минуты, когда он

предавался всей доброте своей… У него нашли

множество тетрадей, где отпечаталось все его сердце; там стихи и проза, есть глубокие мысли и огненные чувства!.. В его опытах виден гений!

“Странный человек”

В “Герое нашего времени” Михаил Лермонтов отмечал, что “история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа”. В этом утверждении поэта отразился его собственный интерес к психологии человека, и не случайно Вадим Вацуро в эссе о последней повести Лермонтова подчеркнул, что здесь “он выступил как психоаналитик… “физиологизм” его повести имел явственно выраженный психологический уклон и обостренное внимание к тайнам человеческой душевной жизни…” Лермонтов, безусловно, любил разгадывать психологические шарады, проникать в душевные тайны других людей, но вот секреты собственной души он хранил за семью печатями: “Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную повесть; / Как я любил, за что страдал, / Тому судья лишь Бог да совесть!..” (далее…)

Оставить комментарий »

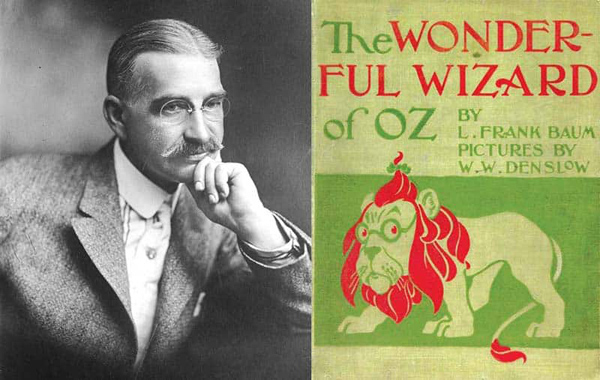

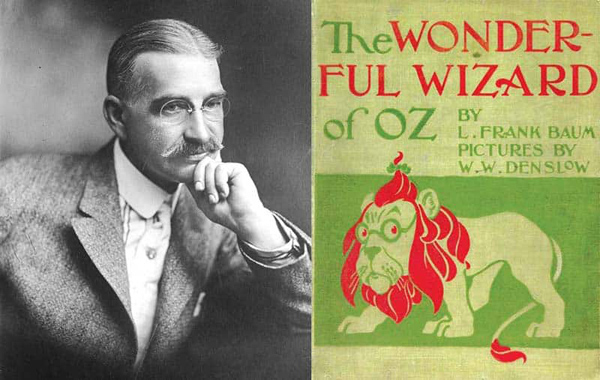

— Ну вот, уже и до сказок добрались! — вздохнет или чертыхнется читатель. — Зачем?!

Затем что занимательные истории — хорошая оболочка для того, чтобы вставить в нее политические идеи. Особенно в случае с читателем-ребенком. Проглоченные вместе с наживкой увлекательных приключений, политические идеи улягутся на дно сознания и, вполне вероятно, повлияют на действия человека, даже и не подозревающего об источнике своих политических симпатий.

При этом я вовсе не хочу сказать, что американец Лайонел Фрэнк Баум, который написал своего «Удивительного волшебника страны Оз» в 1900 году, ставил цель вложить что-то коварное в головы российских читателей. Ниже я остановлюсь на том, что Баум, судя по его тексту, саркастично относился к американской международной политике. Однако он был американец, то есть смотрел на мир так, как смотрят американцы, заботясь прежде всего об интересах своей страны. Не уверен, что и нам надо смотреть на мир этими глазами.

Поэтому попробуем разобраться, что это за взгляд. (далее…)

Оставить комментарий »

На этой неделе в Сиднее проходит научная конференция. Ее главная тема — Алена, чье совершенство является наиболее важным вопросом последних лет. Крупнейшие ученые со всех сторон света прибыли в главный австралийский университет, чтобы делиться своими открытиями, обсуждать результаты исследований и, конечно, жарко спорить о том, кто из них дальше продвинулся в изучении ее совершенства.

Как всем известно, эта наука зародилась давно, в начале двадцать первого века, и сейчас про совершенство Алены написано уже около миллиона трудов. Тем не менее, консенсус не найден: дискуссии касательно границ, а также истоков совершенства Алены не утихают и по сей день. За этим и созываются многочисленные конференции, что регулярно проходят в самых разных уголках Земли. (далее…)

Комментарии (1) »

Переверзин А. Вы находитесь здесь. М.-СПб.: Т8 Издательские Технологии, Пальмира, 2020. — Серия «Пальмира — поэзия».

У Александра Переверзина вышла долгожданная книга — «Вы находитесь здесь». Название странное, но о нём мы ещё поговорим.

Предыдущая книга — «Документальное кино» — увидела свет в издательстве «Воймега» более десяти лет назад — в 2009 году. Это была брошюрка на 48 страниц. Неудивительно, что она полностью вошла в новый сборник из 134 страниц.

Поэт не раз сетовал, что книга стихов должна быть миниатюрной, лаконичной и ёмкой. Чтобы не было ничего лишнего. Чтобы был незримый сюжет или одна красная линия, связующая все тексты. Иначе получается сборник, а это уже совсем другой концепт. (далее…)

Комментарии (1) »