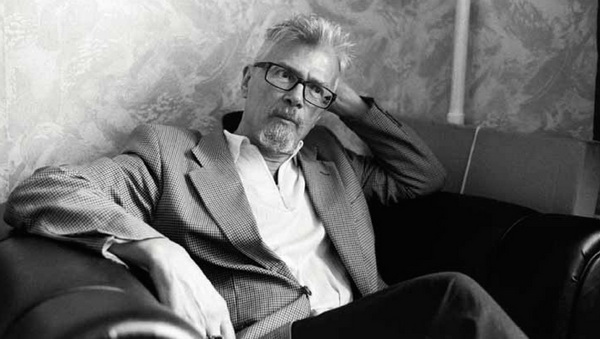

17 марта 2020 г. в Москве на 78 году жизни скончался писатель Эдуард Лимонов. Вот список текстов о нем, которые можно найти в архиве веб-журнала «Перемены» на сегодняшний день:

1. «В прямой речи он о себе говорит так: «Лимонов — это разумный человек, это человек, как сейчас любят говорить, цивилизованный, это человек современный». И называет свой бунт – организованным.» Виктория Шохина. «Эдуард Лимонов: священный монстр»

2. «Эдичка завершен, напечатан и поставлен на полку, а писатель Лимонов жив и продолжает писать свои тексты. Однако творческий метод писателя Лимонова таков, что, для того чтобы что-нибудь написать, ему все равно надо становиться своим собственным героем. То есть Лимонов почти постоянно играет роль Эдички и даже сам этого толком не сознает.» Олег Давыдов. «Мальбрук в поход собрался»

3. «Герой текстов Лимонова – всегда он сам. А он сам – герой своих текстов. При этом тексты Лимонова без сомнений хороши, а Лимонов – большой писатель. И делает его таковым не только и не столько писательский дар, сколько именно тот факт, что он свои произведения не просто пишет, но – предварительно проигрывает их в жизни.» Глеб Давыдов. «Анатомия героя»

4. «Родство Лимонова и Путина, согласно Карреру, не поколенческое, а мировоззренческое – оба мальчики, рожденные в великую эпоху Советской страны, от отцов-солдат и суровых матерей; оба авантюристы, доверявшиеся жизни, но не устававшие ее изо всех сил пришпоривать, чаще эти силы искусно имитируя, нежели на самом деле ими обладая. Еще – в знании и понимании своего народа. » Эдуард Колобродов. «Персонаж Лимонов»

5. «Как у доброй части осуждающих его за графоманию или порнографию знакомство с лимоновскими книгами ограничивается лишь известной сценой «с негром» в пересказе, так и кричащие сейчас «Лимонов продался власти» не читали ни жгуче антикапиталистический «Дисциплинарный санаторий», не знают, что свой анархизм («государство — это средневековая конструкция, репрессивная по сути своей») Лимонов всегда сочетал с имперским пафосом.» Александр Чанцев. «Поп-механика 418»

6. «Лимонов заметно нервничал, сразу спросил, есть ли алкоголь… Это слово меня слегка царапнуло, обычно говорят: «Есть ли выпить?». Индиана тоже спрашивает: «А у вас случайно не найдется алкоголя?», но Главный Редактор может предложить ему только чай с печеньем. На самом деле у Бакланова был коньяк, и Лимонов с Плешковым выпили по рюмке-другой…» Виктория Шохина. «Лимонов в «Знамени» и после»