Интервью с Андреем Добрыниным, поэтом, прозаиком, редактором, издателем.

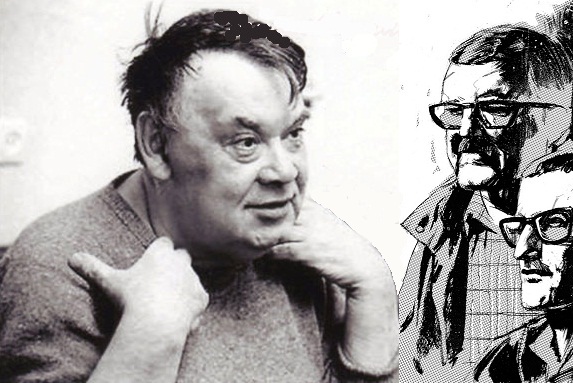

Командор-Ордалиймейстер, он же Магический Флюид Ордена куртуазных маньеристов, он же DJ Kastet, он же поэт, прозаик и композитор Константин Григорьев ушел из жизни ровно шесть лет назад, 22 декабря, как раз в день празднования двадцатилетнего юбилея самого помпезного и вызывающего поэтического объединения постперестроечной России. В жизни случаются разные совпадения. Счастливые и чудовищные. Но это совпадение с трудом укладывается в голове. Можно долго создавать разнообразные мистические и магические версии, объясняющие обстоятельства этого несчастья, но вывод в любом случае будет один — Григорьев был человеком исключительным. И покинул он бренную землю исключительно, заставив встрепенуться даже железобетонных людей. О том, как жил и творил Константин Григорьев, рассказал «Переменам» его ближайший друг и соратник по ОКМ Андрей Добрынин.

Владимир Гуга: Где-то во второй половине 90-х я трудился грузчик-менеджером в одной книготорговой компании. Вторую половину этажа, на котором располагался наш офис, занимало довольно богатое в те времена издательство. Сотрудники обеих контор выходили курить на общую лестничную площадку. Там-то я и заметил довольно мрачноватого, неразговорчивого молодого человека с мизантропическим выражением лица. Позже ребята мне объяснили, что это — сам Константэн Григорьев, куртуазный маньерист. Тогда я не решился с ним, этаким небожителем, познакомиться, а теперь жалею. Но у меня сложилось такое впечатление, что царящая вокруг офисная рутина ему не нравилась. Что-то он не очень весело выглядел.

Андрей Добрынин: Ну, да… Все правильно. Я работал в этом издательстве руководителем редакции художественной литературы. Туда-то я и пристроил Костю. Увы, наши книжки не очень успешно раскупались, и вскоре редакцию упразднили. Но я бы не сказал, что работа в издательстве Косте не нравилась. Она его, человека с литературным образованием, не слишком обременяла. Возможно, на первый взгляд Костя не выглядел фейерверком оптимизма. Но это чисто поверхностное восприятие. Понимаете, его вечно одолевали страхи: а что будет завтра с работой? А что будет завтра с квартирой. И так далее. Я это знаю потому, что мы каждый день с ним созванивались, и он на меня все свои страхи вываливал. Я же его успокаивал, мол, не волнуйся, все это мелочи. Действительно, мы с ним из таких переделок вылезали, что уже могли ничего не бояться. На самом деле он был глубочайший оптимист. Стоило кому-то предложить какой-то расплывчатый, невразумительный проект, у Кости тут же загорались глаза, он уже видел сверкающие башни, замки. Меня это восхищало, но я был вынужден эти башни рушить, чтобы потом не было горьких разочарований. Так что я его с одной стороны утешал, а с другой удерживал в рамках реальности. Костя, конечно, мог на весь мир озлобиться, так как, причины для этого имелись, но этого не произошло. Он продолжал нежно любить и жизнь, и людей. Конечно, так говорят о многих. Однако я имею в виду большую любовь, настоящую и глубокую. Эта любовь и определяла его существо, его натуру. Кто-то достигает такого уровня любви усердной духовной практикой, а ему это было дано от природы. Костя был невероятно светлой личностью. Хотя с людьми сходился тяжело. Жилось ему порой нелегко. И Костю частенько использовали в силу его доверчивого характера.

В.Г.: Например?

А.Д.: Ну… Самый хрестоматийный пример – группа «Бахыт-Компот», которую они с Вадимом Степанцовым придумали. В какой-то момент Вадим решил, что в этой группе достаточно одной креативной личности, и Костю из коллектива выжил. При этом Костины песни «Бахыт-Компот» использовал еще очень долго. В результате, образовалась огромная гора дисков с Костиными песнями, за которые он почти ничего не получил. Костя пытался бороться. А потом сказал: все, больше не хочу. Надоело. И это один из примеров. С ним подобное часто происходило. Ему говорили: давай поработаем, давай замутим проект. И он на голом энтузиазме работал. (далее…)