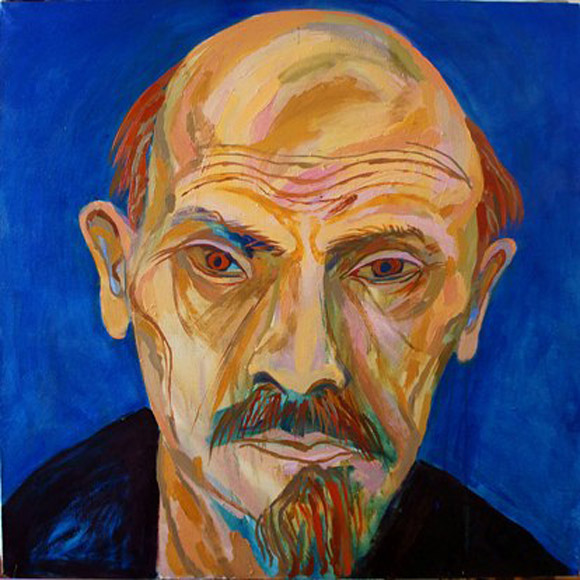

Неудобная литература. «Российская литература — это очень-очень скучно», — Лев Пирогов

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, На главную, Неудобная Литература, Опыты Когда: 20 декабря, 2012 Автор: Глеб Давыдов

Очередные откровения Льва Пирогова, которые он потом, по своему обыкновению, удалит, а потому зафиксируем их тут. В своем Фейсбуке литературный критик признается в том, что ему скучно. Скучно то, чем он занимается уже много лет. Характерное признание.

Цитата:

Открыл в отдельной вкладке итоги литературного года от обожаемого Топорова и забыл об этом. Через полчаса наткнулся, поковырял, как остывшие макароны вилкой — и закрыл, не заставив себя начать читать. Не завёлся. Искра не проскочила. Интересно. Виктору Леонидовичу это всё интересно? Или тут чисто профессионализм, ничего личного?

Российская литература — это очень-очень скучно, по-моему. С одной стороны — педики, жиды и жидовки хороводятся на своих бесконечных одинаково похожих на детский утренник жизнерадостно-бессмысленных мероприятиях. С другой — тайная подспудная Русь. Ворочается, как моль в шубе, вот сейчас как поведёт плечиком молодецким, и та взлетит. Вот только капустку докушает.

И те, и другие одинаково скучны, глупы, бездарны и предсказуемы. И к тем, и к другим если и затёсывается что-то живое, сразу либо ассимилируется (аннигилируется), либо отторгается. Немногочисленные выжившие (те, кто сделал вид, что ассимилировался, а сам отторгся) скачут резвыми блошками и всем нравятся. Это — первый план, те, кто войдут в историю. Но значит ли это, что они интереснее?

Ну, в общем, да. Но не настолько же.

После нового года проект «Неудобная литература» возобновит свою работу. Будем публиковать один очень хороший роман. Конечно же, Лев Пирогов никак не отреагирует на эту публикацию, продолжив лелеять свою вселенскую скуку. Но мы к этому уже привыкли, ведь тексты неудобной литературы недостаточно скучны, чтобы читать их и писать о них.

_____

КНИГИ ПРОЕКТА НЕУДОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ОЛЕГ ДАВЫДОВ. «КУКУШКИНЫ ДЕТКИ»

СУЛАМИФЬ МЕНДЕЛЬСОН «ПОБЕГ»

ОЛЕГ СТУКАЛОВ «БЛЮЗ БРОДЯЧЕГО ПСА»

ВАЛЕРИЯ НАРБИКОВА «СКВОЗЬ»

ВСЕ книги проекта Неудобная литература