Слеп ли Слепухин, или Возможен ли социализм в принципе? – Да.

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Опыты, Перемены, Прошлое, Разные тексты, Фото, рисунки и прочее Когда: 29 октября, 2011 Автор: Соломон Воложин

Этой книгой, наведшей меня на «Пьету» Микеланджело, я зачитался далеко за полночь. Редкий случай. Ну в доску свой писатель. Но…

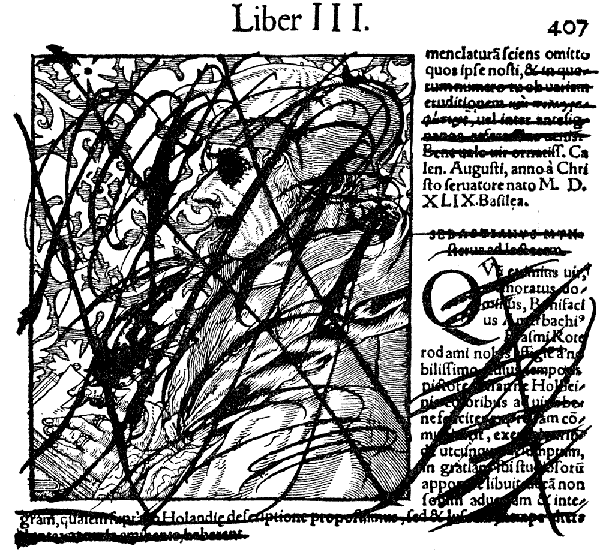

Начинал Микеланджело «непоколебимой верой в торжество гуманистических идеалов Ренессанса». То есть принципиальной направленностью против средневекового культа потусторонней жизни, считающего смерть праведного человека переходом в лучший мир: отмучился… То есть, если по-средневековому, надо не плакать от горя над умершим, а светло и возвышенно грустить, как бы отлетая чувством и мыслью от вот здесь, на земле ещё, лежащего непогребённого тела. Словно и не горе перед тобой. И наоборот при выражении гуманизма, той идеи, что хорошо не в потустороннем мире, а на земле: нужно выражать горевание над трупом, оплакивание его. Нужно искажённое плачем лицо. Что и делали до Микеланджело. «В лоб».

А Микеланджело сделал парадокс: он исказил гуманистическую психологию до наоборот. Сделал отстранённую Богоматерь. Но сделал её такой молодой и красивой (а той же под пятьдесят, раз Иисусу 33), что труп вообще забывается зрителем. Ну, скажем, зрителем мужчиной.

Вот это таки – парадокс! – утверждение гуманизма. Плевать на высокое, потустороннее. Высоким будем теперь считать низкое, телесное. Потому высоким, что красивое. А прикрывать эту низость – духовностью под названием: гуманизм. Или: либерализм. (далее…)