Июньской ночью 1945 года на шоссе под Москвой едва не был убит «главный русский писатель». Нет, не Алексей Толстой. «Красный граф» к тому времени четыре месяца уже как умер. Власть с помпой похоронила его, но тут же едва не убила другого, куда более важного тогда писателя.

«Важного» пригласил к себе на дачу член правительства: посидеть, поговорить вечерком. А вот что из этого вышло, тот, кажется, долго не рассказывал потом никому, а если и рассказывал, то – шепотом.

– Сначала мы ужинали, – напишет через много-много лет. – Тонкие вина, лососина, черная икра. Бесшумно входящие горничные. Только иногда в дверях показывались люди, несшие охрану… Мы говорили о литературе…

Ну конечно – о чем же и говорить с писателем? Пристрастия правда оказались разными, может быть, вкусы, а может и Сталина не так вспомнили. (далее…)

5 комментариев »

Пустозерск – место пустынное, и тот рукав Печоры, что всегда прикасался к селению, высох, обмелел, только невозможно забыть, как однажды процвела эта пустыня, вспыхнула. На здешнем костре сожжены были: протопоп, поп, дьякон и инок. Старообрядчество благоговейно хранит предание о том, что именно последний в этой церковной иерархии первым взошел на небо. Из-за раскола 17 века птицу эту не найти в современных таблицах, но голос ее чист, и если слышишь его, сразу плачешь.

В течение пятнадцатилетнего заключения в пустозерской тюрьме протопоп Аввакум, поп Лазарь и дьякон Федор взволнованно переживают за судьбу страны, рассылают обличительные письма, воззвания, предупреждения и устрашения. Призывая на помощь св. Дионисия Ареопагита, они философствуют на богословские темы, обсуждают проблемы государства. Инока же Епифания предание изображает иноком, иным.

Он тихий, углубленный в себя человек, личность созерцательная. Изуродованной палачами рукой своей он описывает в заключении тюремном лишь покаянное житие свое. Он не вовлечен в заботы мира сего, он бежит от споров и людской молвы, но всякий раз, когда перед ним встает вопрос исповедничества, исповедует он веру христианскую мужественно. (далее…)

Оставить комментарий »

Это о том, зачем нужно искусство. Наступает момент, когда надо говорить в полный голос, а языка у искусства нет – рот полон салонных штампов; не только «соловьи» виноваты – подставьте любой салон: квадратики и полоски абстракций, гламурный авангард, соцреализм и капреализм. Тогда искусство делает усилие и создает современный язык.

По техническим причинам материал перемещен на другую страницу. Чтобы прочитать его, нажмите СЮДА.

Оставить комментарий »

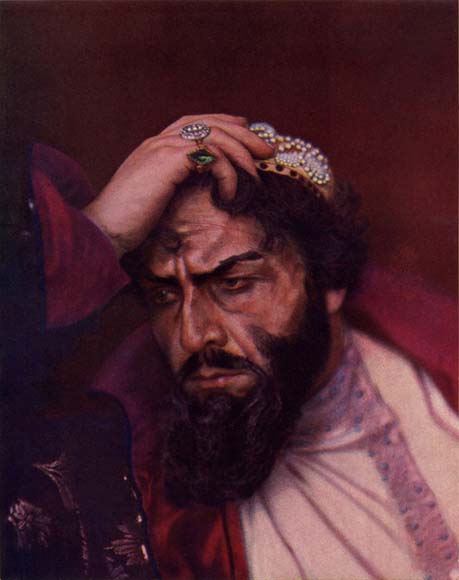

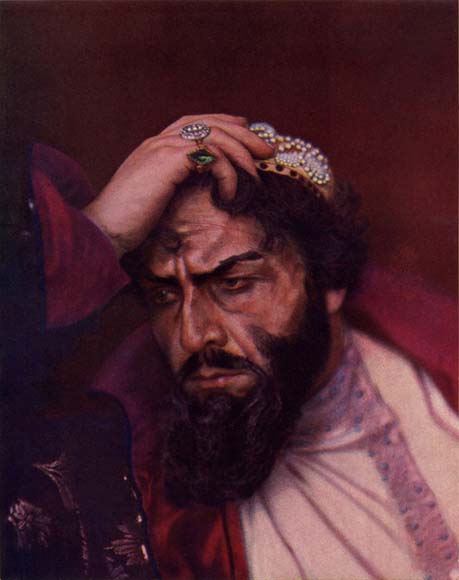

Ко дню рождения Модеста Петровича Мусоргского, самого русского из русских композиторов

«На глазах у всех пал преступный узурпатор,

могучий дарованием и силой воли человек, пал,

истерзанный неумолимой работой карающей совести». Из критики: о сущности образа царя Бориса

Согласитесь, дорогой читатель, трудная задача – назвать ярчайшего классического композитора середины 19 века, эпохи крымского поражения, «Севастопольских рассказов», смерти государя Николая, эпохи больших перемен: «Всякие вести бродят…» (Герцен). Причём композитора-новатора, одновременно органически и глубоко связанного с русской художественной культурой – как исторической, так и стилистически устремлённой в безбрежное будущее. (далее…)

2 комментария »

Рубрики: Грёзы, История, Литература, Люди, Мысли, На главную, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное, Философия Когда: 19 марта, 2014 Автор: В.М. Зимин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

РАЗГОВОР РОССИИ С ЗАПАДОМ

Удручённый ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя.

Ф.И. Тютчев

1.

Жаркий летний послеполуденный час в сельской глубинке. На открытой, затянутой бетоном площадке перед сельским магазином одиноко стоит сухощавая дама в светлых шортах и цветастой рубахе. Вертит в руках бумажку в двадцать евро и озирается по сторонам. Поодаль на ступеньках в магазин молча сидят два не очень трезвых мужичка, разглядывают даму. Я почти поравнялся с ней и готов идти дальше, но что–то заставляет меня замедлить шаг и вопросительно заглянуть ей в глаза с близкого расстояния. (далее…)

Оставить комментарий »

Десница и шуйца настоящего философа-революционера

Россия, пережившая к началу 20 века столько немыслимого, невероятного, – в смысле того, чего от неё даже и не ожидали, – скажем так, осела, приосанилась. В плане положительных поперву влияний освободительных движений, – в итоге обанкротившихся, оборотившихся страшной реакцией. В плане многочисленных смертных казней, необоримого роста преступности, засилья порнографии.

Розовая утопия западничества, впрочем, как и прекраснодушная вера интеллигентских славянофилов, обернулась духовным кризисом «сосредоточенного раздумья» (С. Булгаков). Поросла грязною тиной: убийствами, грабежами, воровством, всяческим распутством и провокациями: «Как только жизнь выдвинула на очередь вопросы практические, так немедленно обнаружилось внутреннее противоречие славянофильской доктрины, её бессознательное тяготение к провозу европейской контрабанды под флагом начал русского народного духа»*. – Так и Бердяев, встречавшийся на Западе с русскими социал-демократами, протащил как-то через границу – в тайнике – политконтрабанду. (далее…)

Комментарии (1) »

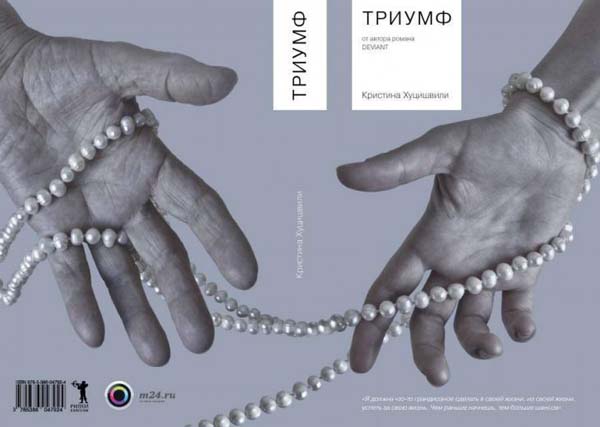

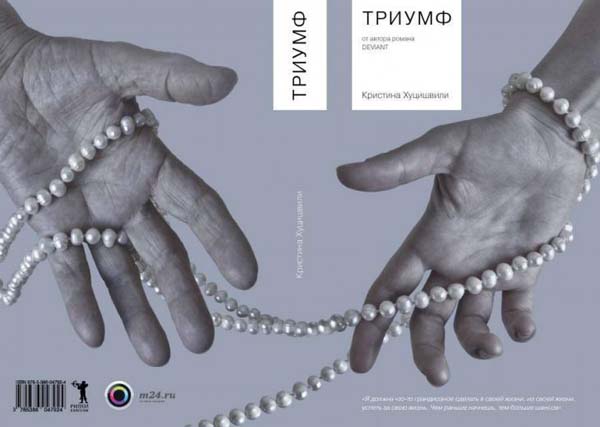

О социологической прозе и прикладной футурологии

Кристина Хуцишвили прислала мне свой роман «Триумф» («РИПОЛ – Классик»; М., 2013 г), написав в самопрезентации – «молодой автор». Поэтому ей должно польстить сравнение с автором сильно взрослым и прославленным, к тому же вдруг оказавшимся последнее время в устойчивой моде.

Известный эпизод из «Травы забвения» – молодой автор Валентин Катаев приносит мэтру Ивану Бунину очередной рассказ. Про молодого же человека. В этой прозе есть многое: несчастная любовь, кокаин в подозрительной компании, розовые голуби… И даже профессия героя – декоратор. Иван Алексеевич слушает – сначала благожелательно, но к финалу наливается фирменной бунинской желчью:

– Какого вы черта битых сорок пять минут морочили нам голову! Мы с Верой сидим как на иголках и ждем, когда же ваш декоратор наконец начнет писать декорации, а, оказывается, ничего подобного: уже все. (далее…)

Комментарии (1) »

Из библиотеки Президента Д. А. Медведева. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

ПОЯСНЕНИЕ:

Подзаголовок у главы 3 «Технологии…» – «Из библиотеки Президента Д. А. Медведева». На самом деле, на книжных полках Президента этих текстов нет. Я послал ему только «Разговор России с Западом» и хотел послать ещё «Пасынков», но потом передумал. «Разговор…» дошёл лишь до г-на(г-жи) А. Ицкович. Он(она) переслал(а) это в министерство культуры, на том всё и кончилось. Министерству не до текстов никому не ведомых авторов, а может, и не до литературы.

Причина, почему я потревожил Президента, – его призыв россиян к патриотизму и сетования по поводу отсутствия современных произведений на патриотическую тематику. Озабоченность Президента понятна и напрямую связана с другой его головной болью – тонкими технологиями, правда, связь между ними виртуальная, невидимая, хотя очень тесная. В том и сложность, что все главные причины запрятаны в виртуальности; на поверхности, обычным зрением их не увидеть. Как мог, я старался прояснить проблему с разных её концов: в «Монологе…» с позиции лингвистики, в «Разговоре…» с платформы истории, в «Пасынках…» с точки зрения жертв и жертвенности. (далее…)

Оставить комментарий »

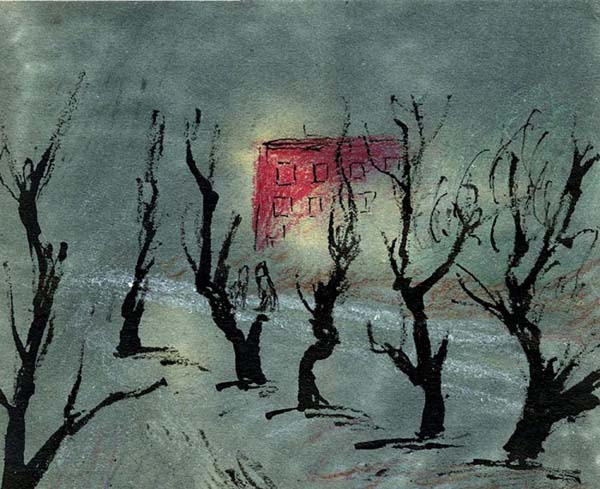

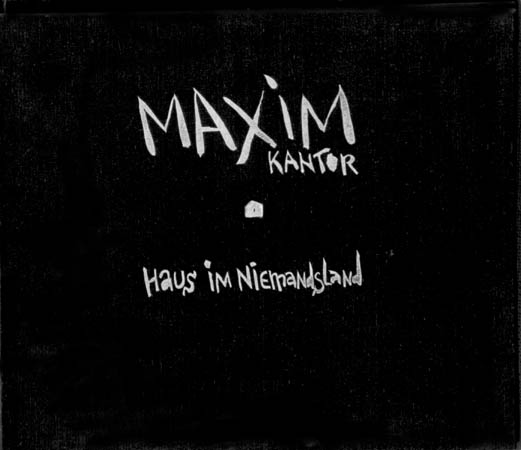

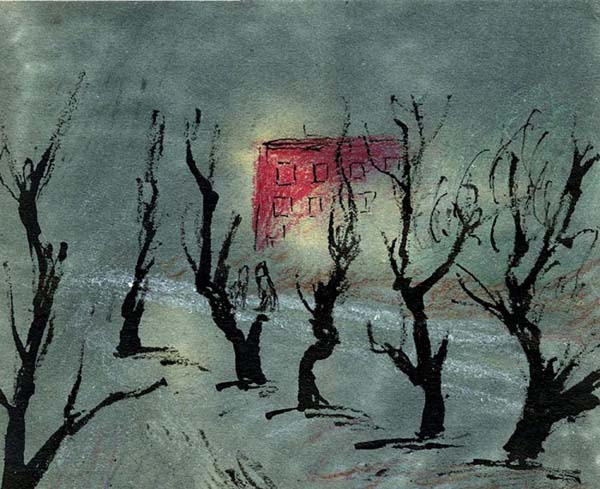

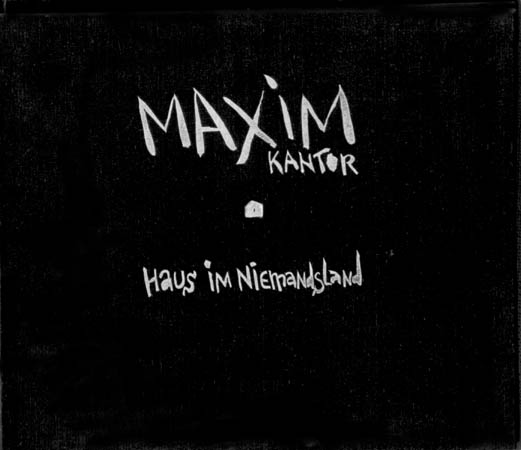

Он отпустил бороду и поселился на острове. Но эти нехитрые действия выдают лишь внешнюю схожесть. Максим, как Хемингуэй, полагает, что «нет человека, который был бы как остров, отдельно от всех, но каждый человек – часть материка».

И колокол всегда звонит по тебе, помните? Поэтому Кантор смело выдает свое мнение на все, что волнует – вне генеральной линии любой тусовки или партии. Он вместе со всеми и сам по себе. Противоречие? Возможно. (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: История, Кино, видео и прочее, Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную, Прошлое, Трансцендентное Когда: 12 марта, 2014 Автор: Виталий Щигельский

«Своё мнение о картине каждый должен составить сам».

По узким и грязным улицам Арканара бредет (скачет на коне) человек. Из окон домов на него выливают помои, без зла, не прицельно, естественным способом сообщения. В Арканаре нет канализации. Возможно, когда-то она была, но ее реформировали и демонополизировали, и каждый хозяин доставшейся ему части распоряжается ею по своему усмотрению: захочет – сдаст в лом металлов, захочет – переделает под самогоноварочный аппарат.

Под ногами (копытами коня) человека – помои. И помои подаются в дешевых и дорогих тавернах.

В тавернах, домах и на улицах Арканара сильные вооруженные люди грабят, унижают, иногда убивают слабых безоружных людей. Сильным здесь не стать без насилия. Здесь самый близкий синоним сильного – это насильник. Нашему герою тоже нужно казаться сильным, поэтому он сам иногда грабит и унижает. В отличие от других, он недоволен собой. Будь внешние условия иными, он бы вел себя совсем иначе. Но, во-первых, в Арканаре не может быть других условий, во-вторых, он выполняет миссию. Он собирает данные для потомков. Он – этолог, этнограф. По крайней мере, он так считает. И он такой не один. Свою миссию выполняют многие – одним нужно построить дом, другим посадить дерево, третьим вырастить сына, четвертым заработать здесь денег и убежать. Поэтому всем им тоже нужно быть сильными, поэтому они грабят и унижают друг друга. Будь внешние условия иными, они бы вели себя совсем иначе. По крайней мере, так считают они. (далее…)

Оставить комментарий »

Три вещи полагал Он наделёнными смыслом, целесообразной надёжностью и совершенством:

– нырливое движение вертящегося жаром солнца за чередой облаков;

– хрусткое равномерное накатывание волн на ракушечник бесконечного в обе стороны пустынного пляжа;

– и колебания чёрных маховых перьев на концах крыльев серебристого ястреба, крутящегося в восходящих потоках над его головой.

Зло хрустя ракушечником, на пустынный пляж выкатился красный микроавтобус с чужими для него номерами одиннадцатого региона, и замер.

И, разом, распахнулись двери: толстяк, ухоженная блондинка с формами и худосочная нимфетка смешно, по-страусиному подбрасывая колени, спускались теперь по колкой ракушке к прибою.

– Вер, а холодная, блин, вода! – Ухоженная высунула из розовой вьетнамки ногу с алым педикюром и крутила ступнёй в прибое. – Вер! – повернулась к Худосочной: – Купаться будешь? А, доча? Я – в отказке!

– Не-а, – отмахнулась кривляка. Размахивая рукой, девушка кому-то настойчиво вдалбливала в розовый смартфон, прижатый к щеке: «Ну, я не поняла, да! Ты чо, придурок, да?! Или в натуре прикидываешься!» (далее…)

Комментарии (1) »

Слои Слаенова и Дао русского магната.

Авторство термина «олигархическая литература» принадлежит, уж извините, мне. Придуман в процессе работы над книжкой «Культурный герой: Владимир Путин в современном российском искусстве». Впрочем, стучать в грудь, ломиться в открытую дверь и требовать патента не хочется – термин получился неуклюжим и лапидарным. Но и другого на место, взыскующее заполнения, не вставало.

Речь вот о чем: в последние полтора десятка лет в русской литературе возникло направление, отражающее труды и дни крупного бизнеса, технологию «большого хапка», взаимоотношения магнатов с людьми власти и политики, криминала и – подчас – искусства.

Описывая его и анализируя, я опирался, на, прежде всего, романы Юлия Дубова («Большая пайка» и «Меньшее зло») и Александра Проханова («Господин Гексоген» и «Политолог»). Упоминал тексты Владимира Сорокина и Виктора Пелевина, где «олигархическое», в менее концентрированном виде, является фоном, неизбывной опухолью эпохи. (далее…)

3 комментария »

Авторское вступление:

В возрождённом журнале STORY вышла моя статья о Максиме Канторе. Когда писал, думал, что стану патологически нерукопожатным в среде либеральной интеллигенции. Потом думал, что, в общем, я там никого и не знаю, потому не жалко. А потом думал вот что. Год назад Кантор в своем романе высмеял выступления Дмитрия Быкова в Барвихе, и тогда все возмутились. А через полгода вышел роман Владимира Сорокина, в котором тот же гражданин поэт изображен в ключе совсем уж непристойном.

Но если Кантора записывают в непримиримые охранители, то Сорокина почитают иконой свободомыслия. А он вот что. Всё меняется, все проходит через переосмысление. И тогда я просто подумал, что напишу про Кантора как есть. А потом видно будет. В журнале вышла укороченная версия текста. Укоротилась она на моменты, которые мне дороги. Поэтому выложу текст целиком здесь. Ни в коем случае не рассчитывая, что кто-то станет читать все эти 15 000 знаков. Просто на память.

– Какие позиции Вы занимаете? Либеральные или патриотические? Вы осуждаете революцию и сталинские репрессии? Или Вы сочувствуете большевикам? Каковы Ваши политические взгляды? Да и сам-то Вы кто? Писатель или художник? С кем Вы?

– Я с Фомой Аквинским, – спокойно отвечает Максим Карлович Кантор.

Непривычная прямота художественного метода Кантора неотступно сопутствует парадоксальной сложности его личной биографии и истории его семьи. Вся жизнь Канторов это действия вопреки предлагаемой логике. Семья еврейских эмигрантов возвращается из Буэнос-Айреса в Коптево. Отец Максима Карл Моисеевич, окончив магистратуру философского факультета МГУ, работает лаборантом в рыбном институте, потому что больше никуда не берут после тюрьмы, где он сидел под следствием по делу о космополитизме и вышел исключительно благодаря смерти Сталина. (далее…)

2 комментария »

Великий святой стал символом преображения страны

Одним из самых убийственных обвинений русской культуре и самым весомым доказательством ее… неполноценности традиционно является то, что она не пережила Ренессанса, не ощутила всплеска западноевропейского гуманизма. Здесь только одна бесконечная и застойная осень Средневековья. Не было Петрарки, Леонардо, своего Рафаэля, Шекспира, Данте. Не было любовной реставрации античного культурного тренда, да и собственно, что могли здесь знать об Античности темные и забитые люди, всегда живущие под тем или иным игом-гнетом.

О каком революционном Возрождении может идти речь, когда тягучая инерция здесь правит бал?! И еще бесконечный ряд «не» предъявляется…

Беда! «Людоедская» улыбка Джоконды русскую культуру не освещала, до гор трупов высшей точки гуманизма, как в финале пьес Шекспира, здесь тоже далеко… Отсюда и еще одно «не»: а была ли вообще культура на Руси или только прозябали здесь испокон веков одни безграмотные забитые крестьяне-лапотники, которые прячутся в темных избах и смотрят на белый свет через бычьи пузыри в окнах?..

Все подобные абстрактные построения и рассуждения разбиваются, когда начинаешь говорить о конкретных примерах. Сергий Радонежский – одна из самых безусловных фигур отечественной истории и культуры. От него нас отделяет семьсот лет. Именно он – неученый отрок Варфоломей, ставший после пострижения в монахи Сергием, разрушает все тезисы, доказывающие ущербность русской культуры. (далее…)

Комментарии (1) »

Помню, знакомая поделилась: «Пришёл один, просидел всё ночь и ушёл, не прикоснувшись. Это нормально»? И я, конечно, усмехнулся, но привёл пару примеров из опыта, всякое, мол, бывает.

Этот рассказ состоит сплошь из скромных жизненных обстоятельств и романтических размышлений. Как и его герой, ребёнком я посещал музыкальную школу. Лет до четырнадцати лямку тянул с искренним желанием хоть чему-нибудь научиться. Мне даже рояль купили, подержанный, с трещиной. Без толку. Наверное, в трещине дело.

И вот однажды, спустя годы, поднимался я по Среднему Кисловскому и вдруг стоп. Справа доносились духовые, слева фортепьяно. И я замер, и сдвинуться с места совершенно не мог. Прав был товарищ Сталин, который в фильме «Утомлённые солнцем 2» сказал: «Хорошо, когда музыка». И в самом деле хорошо, товарищ Сталин.

На столе морские твари и вино. В кармане презервативы. Домашний концерт. Меня пригласила хозяйка. Польская рыжуха с глазами бело-синими, как алюминиевые банки пепси-лайт. Давно сюда переселилась. Прохладно ей на родине, ежится она на познанском ветру, плечи свои точеные ладошками крестьянскими растирает.

В окне, пересекаясь и разлетаясь в стороны, кружили чайки. Взбаламученный осадок со дна мира. Интересно, что нужно, чтобы взбаламутить меня. (далее…)

Оставить комментарий »