Юрий Олеша. Дневник. 2.

Рубрики: Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную, Опыты, Перемены, Прошлое, Разные тексты, Фото, рисунки и прочее Когда: 19 февраля, 2012 Автор: admin

Начало дневника Юрия Олеши — ЗДЕСЬ.

5 марта

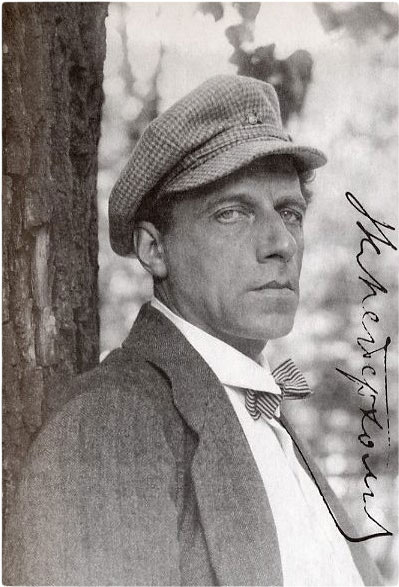

Я решил написать книгу о том, как Мейерхольд ставил мою пьесу.

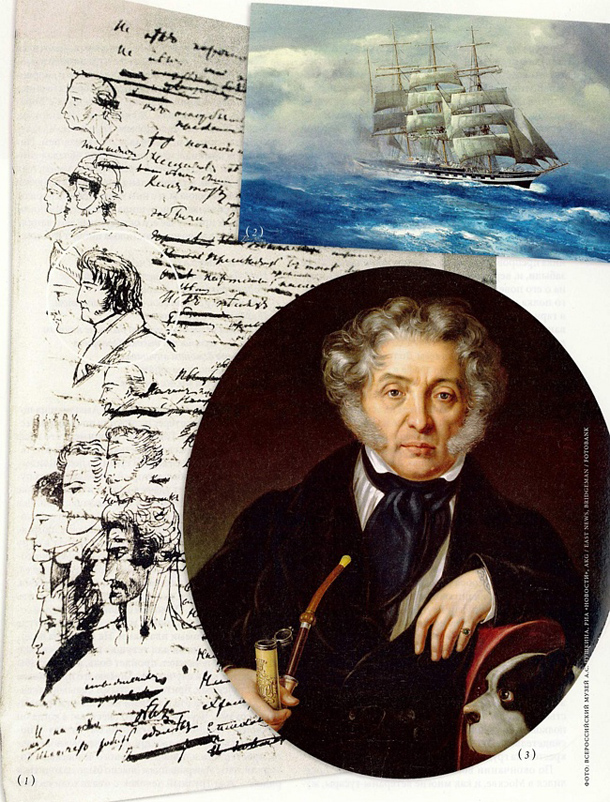

Ненавидя беллетристику, с радостью хватаюсь за возможность заняться такой литературой факта. Ненавижу я беллетристику, вероятней всего, от сознания своего беллетристического бессилия. Я начал с поэзии. Не так, как все, имеющие в начале своей литературной судьбы стихотворные грехи, которых приходится впоследствии стыдиться — но профессионально: я думал впоследствии быть стихотворцем. Однако перешел на прозу. Но остался поэтом в литературном существе: то есть лириком — обрабатывателем и высказывателем самого себя. Фабула о чужих мне не дается. Впрочем, оправдание, возможно, и натянутое. Потому что Пушкин, перейдя на прозу, стал изысканным фабулистом. И тут мне хочется, по секрету, сказать кощунственную вещь, которую вымараю, если настоящий документ буду оглашать в печати. А именно, что вся изысканность пушкинской прозы — есть результат подражания Мериме.

Мне стыдно и жутко: я оскорбляю Пушкина. И действительно, мне кажется, что величайшим русским гением был Гоголь. Казаки в «Тарасе Бульбе» стоят сивые, как голуби. И душа убитого казака вылетает, оглядываясь и дивясь, что так рано вылетела из молодого и могучего тела. А думая о прозе Пушкина, я вижу эмалевую фабулу, вижу плоскостную картинку, на которой нерусский, глубоко литературный незнакомец стреляет из пистолета в какой-то портрет.

Однако сам Гоголь говорит, что Пушкин дал ему тему «Мертвых душ». Может быть, потому и подзаголовок у них «поэма». Словом, я терплю крах.

Но это разговор с самим собой и в печати оглашено не будет. (далее…)