НЕУДОБНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 81. Ответы писателей: ЕЛЕНА КОЛЯДИНА

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Неудобная Литература Когда: 10 августа, 2011 Автор: Глеб Давыдов

С , написавшей классический «неудобный текст», связан один из этапных эпизодов Хроники Неудобной Литературы. Именно благодаря идиотской прыготне ошпаренных блоггеров, их буквально волчьему «вою о романе Цветочный крест» мне и стало тогда окончательно ясно: неудобная литература неудобна в первую очередь ограниченному массовому читателю (особенно такому, который мнит себя шибко умным и продвинутым). Вот эти посты, в которых постепенно прояснилась ситуация:

— Прорыв Русского Букера

— Неудобная кому? или Пролетая над стадом

— Елена Колядина как Полный абзац

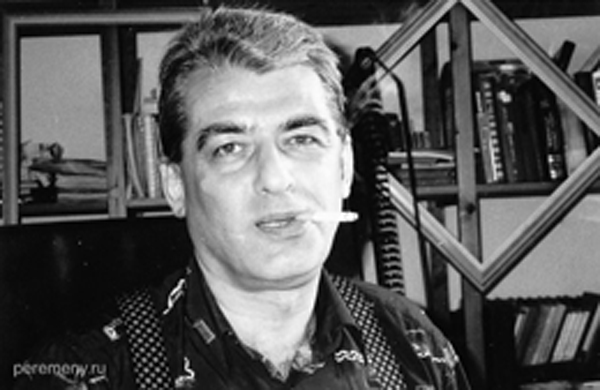

Сегодня почитаем ответы Елены Владимировны на вопросы Неудобной Литературы. Эти ответы в свете упомянутой выше истории смотрятся как-то даже слишком оптимистично и жизнеутверждающе. Поэтому, чтобы немного это впечатление уравновесить, сначала дам небольшой как бы эпиграф. Краткий (и очень символичный) диалог Елены Колядиной и Виктора Топорова, зафиксированный мною на диктофон в один из дней 6-го Московского Международного Открытого Книжного Фестиваля (в июне этого года). Дело было в рамках обсуждения темы «высокой литературы» (что-то вроде «а есть ли она сейчас»… точнее не вспомню).

Виктор Топоров: Сначала редакторы издательства ставят нового автора в позу покорности. Автор идет на компромиссы, исправляет свою рукопись так, чтобы она понравилась редактору. Книга выходит, пользуется успехом у читателей, и автор попадает в число так называемых планообразующих авторов издательства. И тут уже автор ставит в позу покорности редакторов. Он начинает говорить: «Нет, вот уж извините – как высралось, так и примерзло». И все ужасно боятся, что найдется соседнее издательство, которое согласится напечатать книгу в таком виде (например, если он печатается в Астрели, он может перейти в ЭКСМО, а если он печатается в ЭКСМО, он может перейти в Астрель, да еще на этом переходе каких-то денег срубит). И в результате даже дело не в том, что книги выходят неотредактированными – это бы еще бог с ним, тем более что главную грязь все-таки как-то прибирают. Главное, что: у писателя пропадает страх, что его рукопись могут не напечатать. Это очень портит прозу. Я сразу вижу, когда у писателя страх пропал – сразу портится проза, сразу взыскательность к себе исчезает и многое другое… А дальше уже – деградация. Кстати, случай такой деградации, но киношной, а не литературной, это случай Михалкова. Это именно такой случай стремительной деградации в результате потери страха.

Елена Колядина: А почему писатель должен бояться?

Виктор Топоров: Писатель должен бояться!

Елена Колядина: А чего он должен бояться? (далее…)

Потом волна откатила, и снова набросились на Мартынова. Некоторые оригиналы вдруг обнаружили, что зовут его Николай Соломонович, и решили сгоряча, что еврей убил русского поэта. Другие вовсю оттягивались на банально красивой внешности Мартынова, на его неудачной карьере, заурядности, глупости и прочих непривлекательных свойствах. «Что делать, если в схватке дикой/ всегда дурак был на виду,/ меж тем, как человек великий,/ как мальчик, попадал в беду», — сокрушалась Белла Ахмадулина. Очень хотелось, чтобы «Мартынов пал под той горою./ Он был наказан тяжело,/ И воронье ночной порою/ его терзало и несло». Ну а Лермонтов – между прочим, убийца при таком повороте событий! – «сначала/ всё начинал и гнал коня, /и женщина ему кричала: «Люби меня! Люби меня!».

Потом волна откатила, и снова набросились на Мартынова. Некоторые оригиналы вдруг обнаружили, что зовут его Николай Соломонович, и решили сгоряча, что еврей убил русского поэта. Другие вовсю оттягивались на банально красивой внешности Мартынова, на его неудачной карьере, заурядности, глупости и прочих непривлекательных свойствах. «Что делать, если в схватке дикой/ всегда дурак был на виду,/ меж тем, как человек великий,/ как мальчик, попадал в беду», — сокрушалась Белла Ахмадулина. Очень хотелось, чтобы «Мартынов пал под той горою./ Он был наказан тяжело,/ И воронье ночной порою/ его терзало и несло». Ну а Лермонтов – между прочим, убийца при таком повороте событий! – «сначала/ всё начинал и гнал коня, /и женщина ему кричала: «Люби меня! Люби меня!».

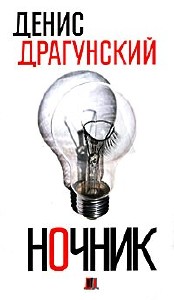

К этому можно добавить только, что у Дениса Драгунского недавно вышла новая книга — сборник рассказов «Ночник» (автор говорит, что просто записывал свои сны)…

К этому можно добавить только, что у Дениса Драгунского недавно вышла новая книга — сборник рассказов «Ночник» (автор говорит, что просто записывал свои сны)…