Начало дневника Юрия Олеши — ЗДЕСЬ. Предыдущее — ЗДЕСЬ.

19 апреля

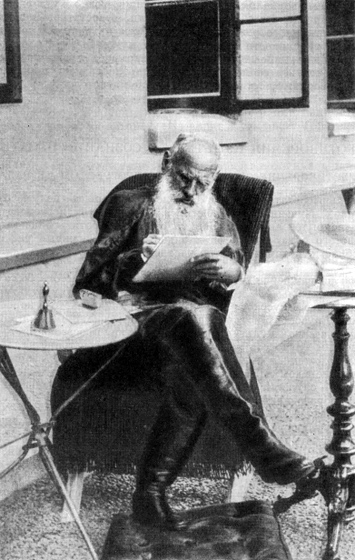

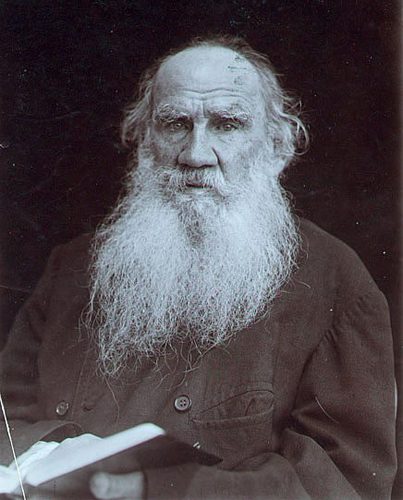

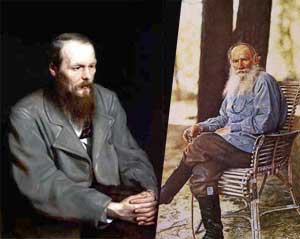

Читал «Бесы», случайно попавший в руки второй том. Я этого «великого» писателя не люблю. Никто, как он, не навязывает читателю своего характера. Я не вижу унижения там, где он его видит. А он хочет, чтобы я разделял с ним его взгляд на унижение. Он предлагает мне оттенки, а мне даже и основной фон не понятен, чужд, не важен. Это меня раздражает, настраивает против. Он все-таки маньяк.

Интересно в отношении мебели у Достоевского. Сейчас вспоминаю три случая: комната Сони Мармеладовой не имела углов, одна стена; второе — Раскольников жил в комнате, более похожей на шкаф, нежели на комнату; третье — Кириллов перед самоубийством стоит в углу за шкафом (и на это описание, очень старательное и рельефное, отведено много места). Это внимание Достоевского к комнате, углам, мебели — именно к шкафу — мне почему-то неприятно знакомо и будит во мне тоже какую-то манию. Безусловно, здесь кроются начатки сумасшествия — в этом внимании к стене, углу, шкафу.

20 апреля

Вчера поздно вечером стук в дверь. Уборщица сообщает, что меня зовет к себе директорша. Эта директорша — маленькая туркменка, симпатичная, шепелявит по-детски, как они все. Ходит в красной шапке, в синей жакетке и в красной юбке, похожа на игральную карту. Да, на валета… Не пошел к ней, страшно. О чем говорить? Денег нет, платить надо, она права во всем. Оправдываться? Словом, не пошел. Второй стук. Кто стучит, не вижу, опять — слышу по голосу — та же посланная. Вероятно, это одна из тех страшных коротышек, которые ползают здесь по коридорам, считается, что убирают, — наглые, грубые, полуидиотки, ненавидящие жильцов. Я сказал, что болен и приду завтра утром. Через две минуты в дверях звук, на который я сперва не обратил внимания. В комнате было очень хорошо, горела лампа, а в окне светилась лунная ночь с несколькими звездами, неповторимо исчезающая апрельская лунная ночь, внушавшая душе спокойствие, здоровье и ощущение драгоценности мира. Я не обратил внимания на резкий звук в дверях. Потом понял, что это коротышка подкралась и вырвала из скважины ключ. Так оно и оказалось. Ключ отнимается у жильцов, которые не платят за номер. В чем смысл этой процедуры, мне не совсем понятно.

Утром смотрю в зеркало и поражаюсь старости. Как странно! Всю жизнь неодолимо держится уверенность в том, что она еще будет в тех формах, которые уже давно прошли и, конечно, не повторятся. Кажется, что я еще буду не седой и такой, как был лет десять назад. Между тем этого не будет. Однако сознание с совершенной легкостью не то что допускает эту возможность, а прямо-таки шутливо воображает себе эти приятные картины, в которых видишь себя и темноволосым, и элегантным, и примеривающим одежду, которую носят только молодые… Откуда же эта уверенность, этот оптимизм? И чем он питается? Ведь ничто не возникает, если нет физиологической основы, ни одна мысль не может родиться, так сказать, чисто душевно, она обязательно — в этом я твердо убежден — рождается из физической ячейки. Каким же образом рождается эта вера в возврат или, во всяком случае, в задержку молодости? Значит, есть в организме физические ячейки, которые могли бы задерживать развитие старости и сам приход гибели. Иначе не рождался бы этот оптимизм.

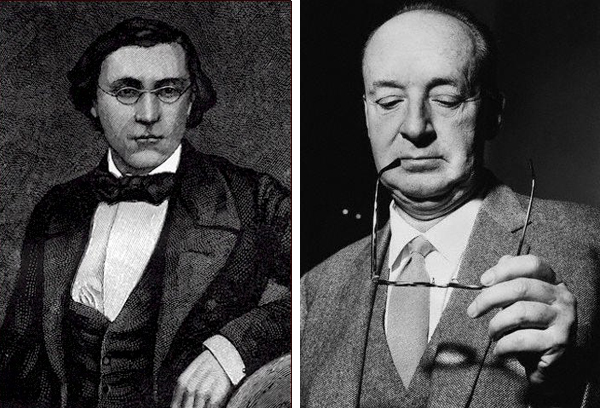

Из зеркала смотрит на меня некто — похожий на Ибсена, коротколицый, с челом, окруженным высоко стоящими седыми волосами, довольно злой, с презрительными, поблескивающими глазами педагога, который мог бы держать в руках линейку. Что же общего имеет это отражение в зеркале гостиничного шкафа в Ашхабаде с тем мальчиком в разноцветной одежде футболиста, который стоял в комнате папы и мамы в твердых белых башмаках, отражаясь белым столбом в паркете?

Когда-нибудь я обязательно напишу рассказ о том времени — о самой большой тревоге, которую я пережил в своей жизни.

Неужели пойдет дождь? Вот в.нем было содержание этой тревоги.

Неужели пойдет дождь и испортится спортивный праздник, уже ставший, благодаря мечтам и сновидениям, чем-то огромным, пронизанным любовью, сладострастием. Неужели пойдет t дождь? Это серое утро, набрякшее от готового пролиться дождя, как бы в раме зеленых, готовых лопнуть почек, стоит передо мной до сих пор во всей своей нежности и тревоге. Серое утро одесской весны на футбольном поле, расчерченном белыми полосами, которые в минуту может смыть дождь…

Здесь я преклоняю колени перед тенью Джойса, написавшего рассказ о мальчике и испорченном празднике. Может быть, один из лучших рассказов литературы, называющийся «Аравия».

Внес за гостиницу 460 рублей. Туркменка-директорша очень хорошая. Я говорю: «Я не жулик». Она говорит: «Я тоже хорошая женщина».

В них что-то есть очень милое, в туркменах. А я вообще имел очень туманное представление о их существовании. Никогда не забуду момента, когда, сойдя с теплохода «Дагестан» и очутившись по ту сторону Каспийского моря, в первые дни движения русских людей на Восток, я увидел сквозь пароходы и строения пристани желтое пространство и движущуюся по нему фигуру в красных одеждах. Я не дал себе отчета в том, что передо мной пустыня. Фигура в развевающихся красных одеждах шла как бы над горизонтом, царственно и волшебно. Я не знал, что это туркменская женщина. Видение желтого пространства и красной фигуры поразило меня, и мне показалось, что вокруг стало тихо и все, кто стоял рядом со мной, смотрят в таком же очаровании, как и я.

«Где мы?» — спросил я, не оглядываясь, вполголоса, уверенный, что мой вопрос услышат и ответят на него.

«Туркмения», — ответил кто-то.

Хочется сказать, что дневник — это все-таки литература, все-таки стараешься писать получше, как будто боишься, что кто-то, случайно прочтя эти страницы, подумает, что это написано плохо, — примерно так, как эта фраза.

Еще нужно вернуться к Ибсену в зеркале и мальчику на паркете.

Что же писал Стендаль? Дневник? Записывал просто мысли? Статьи? Странный Стендаль, такой реальный и близкий, такой современный и вместе с тем человек, видевший Наполеона и проделавший с ним поход в Москву. Он был влюблен в Наполеона. Поймем, что это значит, если иметь в виду ум Стендаля. Кто же был Наполеон? Стендаль оставил описание наружности Наполеона, написанное в абсолютно реальной манере, без всякого романтизма. Я прочел его только один раз, спеша и волнуясь, по многу раз перечитывая строчки и ничего не запоминая. Помню только описание широкого лба.

Это все же не дневник — то, что я пишу. Просто фиксация мыслей, следующих не по творческой и гармонической связи, а, скорее, по тому способу, который в психиатрии называется скачкой идей. Так я могу писать целый день. Вероятно, для чтения это тягостно, и если есть крупинки, то они размалываются и пропадают.

Ничего, я научусь писать дневник!

* * *

Главное: необразованность. А великие смущают. Толстой сказал, что вряд ли ум и образованность совместимы. Тот ум, поэтический, мудрость, — китайский ум.

Поэты – китайцы. Китай – вечность, неподвижность.

* * *

Я не хочу быть писателем. Быть человеком искусства, художником – большое несчастье. Это проклятье, и ни богатство, ни слава, ни удовлетворение не искупают беспокойства, оторванности от обыкновенных людей и постоянной устремленности в себя, которая обязательно приводит к мысли о смерти, к страху смерти и желанию поскорей избавиться от этого страха, — т.е. к пуле в лоб.

* * *

Ветер войны дует нам в лицо.

Это был разговор в гостинице, простой разговор в ожидании чаепития.

— Ты знаешь, будет война.

И я смеюсь.

И потом разговор о таинственных изобретениях.

А вечером таял снег, пахло, как в марте, вечером я стоял над Невой, положив ладони на чугун ограды. Я ощущал две холодные чугунные ладони.

Вдали чернел купол. Он делал громадную пустоту. Это был мир, масштаб мира, пустое звонкое поле столкновений.

Ветер шевелил волосы на обнаженной голове. Я испытывал очень чистую гордость. И я подумал вдруг, что в этой наступающей войне я хотел бы быть убитым.

* * *

Багрицкий шел не оглядываясь.

— Ну, хоть оглянитесь, мой друг. Ну, хоть оглянитесь! Багрицкий оглянулся и помахал профессору рукой.

— Простите меня! — кричал профессор. — Я верю вам! Верю! Хоть и трудно поверить, но верю! Трудно поверить, трудно! Непревзойденный Данте…

Багрицкий, не дослушав, повернулся и пошел дальше. Все дальше и дальше. Все дальше и дальше. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ