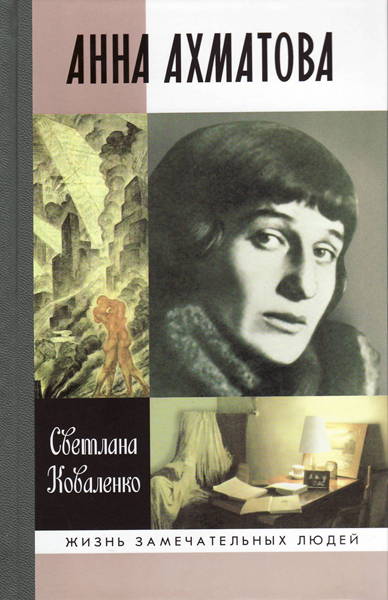

«Так тонко имя Черубины…»

Рубрики: Грёзы, Культура и искусство, Люди, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное Когда: 11 апреля, 2012 Автор: Анна Александровская

31 марта 1887 года родилась Черубина де Габриак (Елизавета Дмитриева)

Мировая литература знает несколько знаменитых мистификаций: шотландец Джеймс Макферсон, создавший «Поэмы Оссиана» – древнего кельтского барда; Чаттертон, сочинявший стихи от имени священника XV века; Проспер Мериме с его «Театром Клары Газуль» и «Гузлой» – славянскими песнями, обманувшими даже Пушкина; «Песни Билитис» Пьера Луи, якобы принадлежавшие перу древнегреческой поэтессы. Мистификация – не просто публикация под псевдонимом: мистификатор создает не только текст от имени другого человека, но и самого этого человека, наделенного собственной биографией и характером, личность, существующую (как бы существующую) во внетекстовой реальности.

История русской литературы – скорее мартиролог: писателей преследовали, казнили, отправляли на каторгу, высылали за границу… Игровая эпоха в ней, пожалуй, была только одна – Серебряный век. Тогда и появилась единственная известная русская литературная мистификация – Черубина де Габриак. (далее…)